Абитуриенту

Уважаемые абитуриенты! Факультет почвоведения публикует итоги подачи документов и информацию по зачислению на бюджетные места. По направлению «Почвоведение» всего бюджетных мест 65. 29 июля было зачислено 3 человека без вступительных испытаний и 1 человек по отдельной квоте, осталось мест 61. По итогам подачи подлинников документов об образовании в Московский университет с учетом набранных баллов и приоритетов проходной балл составил 276. По направлению «Экология и природопользование» всего бюджетных мест 25. 29 июля зачисления на данное направление не было. По итогам подачи подлинников документов об образовании в Московский университет с учетом набранных баллов и приоритетов проходной балл составил 228. Списки зачисленных и представленных к зачислению опубликованы на сайте ЦПК. Ситуация в списках окончательная, обновление страницы производиться больше не будет. Приказы о зачислении будут подписаны 8 августа, сведения о зачислении опубликованы 9 августа на сайте https://cpk.msu.ru/ Абитуриенты, которым не хватило баллов для зачисления, могут обращаться в приемную комиссию для поступления на контрактные места. После 5 августа начнется также заключение договоров для поступающих в магистратуру, в том числе на образовательные программы «Рациональное использование возобновляемых природных ресурсов» (межфакультетская) и «Natural Resources Management for Food Security» (на английском языке). О том, как сложилась профессиональная жизнь после окончания Университета, рассказывает выпускница факультета 2022 года Надежда Данилова. В дипломной работе Надежды «Сравнительная характеристика кадастровой стоимости земель агроландшафтов Северо-Западного федерального округа» была показана чувствительность подходов кадастровой оценки к различным почвенно-географическим условиям агроландшафтов. Обучаясь в бакалавриате, Надежда проходила производственную практику в ассоциации «Русское общество оценщиков» - и осталась там работать: «Моя профессиональная жизнь неразрывно связана с областью оценочной деятельности вот уже более четырех лет. Я контролирую деятельность практически 3000 оценщиков по всей стране. В свободное от работы время я передаю свои знания в области химии ребятам, выбравшим это направление для своей дальнейшей реализации. Сложно сказать, с какой областью знаний мне приходится сталкиваться в работе: это и аналитика, и право, и психология (когда пытаешься расстроенным специалистам объяснить, в чем они были не правы при выполнении своей работы), и математика. Знания, полученные в курсах высшей математики, информатики, кадастровой оценки, земельного права и правоведения позволили мне реализовать себя в профессиональной среде оценщиков. По моему мнению, естественно-научный профиль дает возможность попробовать себя в различных видах деятельности, развивает мышление и интерес к различным исследованиям. Также естественно-научные специальности предполагают много различных практик, в том числе и полевых. - Каких преподавателей Вы вспоминаете с особой теплотой? Сложно выделить кого-то конкретного, так как преподаватели всех курсов были прекрасными людьми и педагогами. С особой теплотой я вспоминаю весь преподавательский состав своей кафедры (физики и мелиорации почв), и отдельно не могу не выделить своего научного руководителя - Петра Михайловича Сапожникова, и прекрасную заведующую кафедрой Аминат Батальбиевну Умарову; Ирину Евгеньевну Смирнову – нашего куратора; Павла Владимировича Красильникова и его интереснейшие лекции по продовольственной безопасности; Алексея Сергеевича Сорокина. - Что бы Вы могли пожелать нынешним студентам факультета? Ставить перед собой цели и не бояться их достигать! Относиться ко многим вещам с философской точки зрения. Найти ту нишу, в которой захочется развиваться, дело, которое будет приносить удовольствие».

В прикрепленных файлах доступны оценки за вступительное испытание в магистратуру по почвоведению и по экологии (результаты двух потоков и резервного дня) с учетом оценок, полученных за победу в Универсиаде. Для зачисления в магистратуру необходимо предоставить в приемную комиссию подлинник документа об образовании. Ранжированные по баллам списки поступающих с указанием наличия подлинника документа об образовании будут опубликованы позже. Следите за обновлениями!

Уважаемые абитуриенты! Стали известны результаты дополнительного вступительного испытания по географии. С ними вы можете ознакомиться в прикрепленном файле. Показ работ состоится 25 июля (вторник) с 12:00. Предварительная запись на показ осуществляется на портале «Университет без границ» (https://exam.distant.msu.ru) со страницы экзамена. При себе необходимо иметь паспорт для идентификации личности. Технические требования - те же, что и при участии в ДВИ.

Уважаемые абитуриенты! Стали известны результаты дополнительного вступительного испытания по биологии (оба потока). С ними вы можете ознакомиться в прикрепленном файле. Показ работ состоится 24 июля (понедельник) с 14.00 до 18.00. Предварительная запись на показ осуществляется на портале «Университет без границ» (https://exam.distant.msu.ru) со страницы экзамена. При себе необходимо иметь паспорт для идентификации личности. Технические требования - те же, что и при участии в ДВИ.

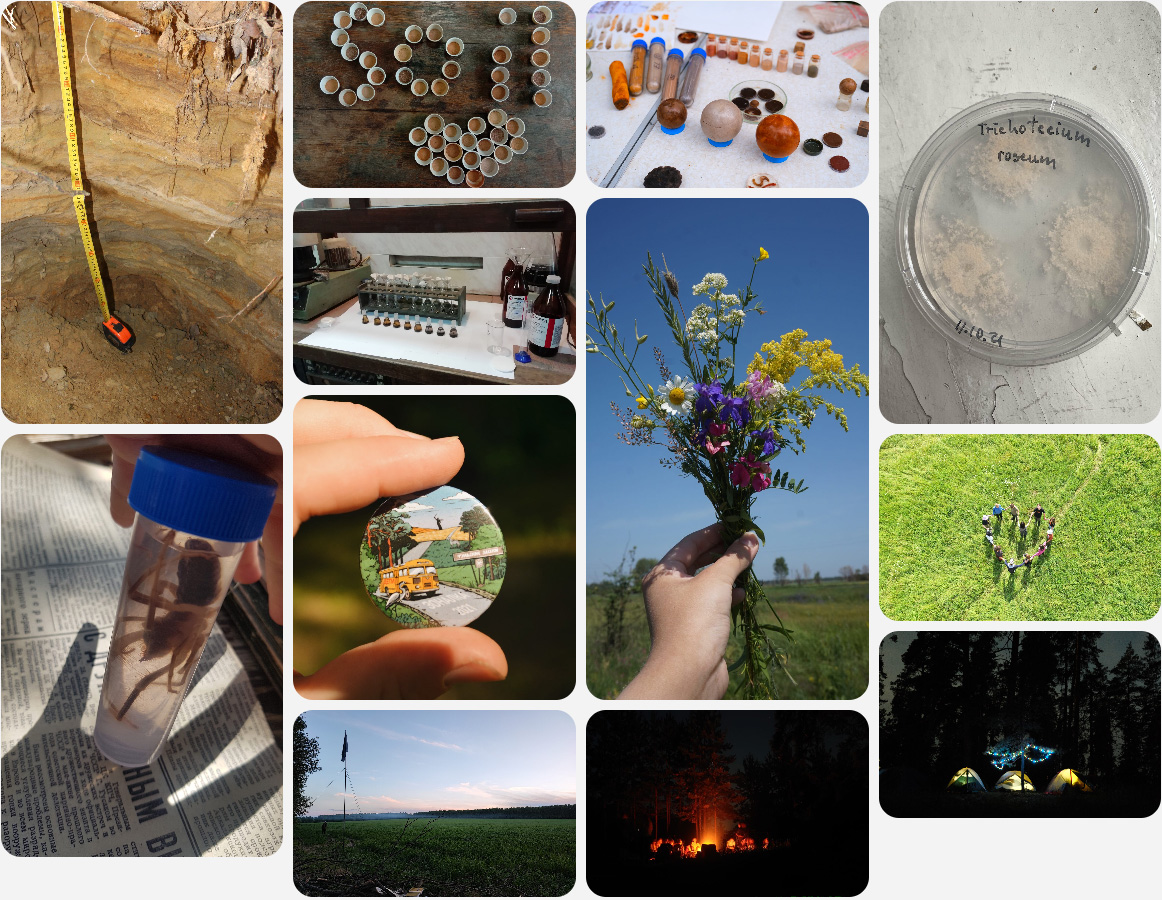

Кафедра биологии почв факультета почвоведения МГУ - одно из тех мест, где готовят лучших в России микробиологов. Сильной стороной ее выпускников является то, что они разбираются не только в классической микробиологии, но и в экологии микроорганизмов: понимают не только как они устроены и как растут на чашке Петри, но и как развиваются в естественных условиях и какие функции выполняют в биосфере. Могут ли выпускники этой кафедры работать, например, в сфере биотехнологий? Да - и очень успешно! Дело в том, что на многочисленных биотехнологических направлениях различных вузов зачастую дается инженерно-техническое, а не биологическое образование, так что на действующих предприятиях существует дефицит квалифицированных микробиологов. Но и этим возможности трудоустройства не ограничиваются, хорошие микробиологи нужны во многих отраслях. Анна Гончарова закончила бакалавриат по направлению «Экология и природопользование» на кафедре биологии почв, а сейчас обучается там же на направлении «Почвоведение» в магистратуре. Сегодня она рассказывает о начале своего профессионального пути: «Ещё в бакалавриате я начала подрабатывать. Всегда хотелось если и подработку, то именно по специальности, чтобы копился стаж — на третьем курсе я влюбилась в микробиологию, и долго искала вакансию какого-нибудь лаборанта, надеясь потом вырасти в настоящего взрослого микробиолога. Основная сложность была в том, что почти все вакансии, что мне попадались, были рассчитаны на полный график, который никак не совместишь с учебой. Я пробовала репетиторство, работу с лабораторными животными в виварии, работала на производстве ИФА-тестов на ковид, и однажды, уже во время обучения в магистратуре, мне представилась возможность устроиться настоящим микробиологом в настоящую биотехнологическую компанию. Компания «Биофорте-лаб», в которой я работала, занимается производством белково-витаминных концентратов (БВК) — это продукт культивирования микробных клеток на отходах переработки различного нерастительного сырья, например, метанола. За полгода работы я просмотрела много ещё советских технологических регламентов, и узнала, что помимо меприна — БВК из микроорганизмов-метилотрофов, то есть питающихся ядовитым для нас метанолом — бывает ещё эприн, гаприн, паприн… Микроорганизмы-продуценты белка столь разнообразны, что могут потреблять и метанол, и этанол, и природный газ, и даже нефтяные парафины, и давать до 50% белка от массы получаемого продукта. Эти белково-витаминные концентраты используются, в первую очередь, как кормовая добавка для животных, но, я думаю, это достойный аналог растительному соевому мясу для людей, ведь некоторые микроорганизмы дают даже больше незаменимых аминокислот, чем соя. В настоящее время люди пытаются восстановить или построить новые заводы по производству БВК, так что отрасль активно развивается. В работе я активно использовала навыки, полученные на практикумах кафедры биологии почв — любимые культуральные методы микробиологии (посевы на плотные и жидкие питательные среды), подсчёт колоний, я варила питательные среды и осуществляла контроль физико-химических показателей микроорганизмов, растущих в колбах — это первая стадия производства, подготовительная. После того, как микробы попадают в ферментёры (это такие большие бочки, в которых непрерывно растут микроорганизмы и куда им подаются необходимые питательные среды и микроэлементы, а ещё там строго заданные условия — например, температура и pH), вся работа ложится на плечи операторов, а микробиологам остаётся микроскопировать культуральную жидкость и внимательно следить за состоянием микробов. Спустя полгода я решила поменять работу и совсем скоро начинаю работать санитарным микробиологом на большом заводе в Московской области. Надеюсь, что получится совмещать эту работу с учебой столь же успешно, как и прошлую. Я считаю, что стаж необходимо нарабатывать без отрыва от обучения. Хорошим подспорьем здесь являются производственные практики, но двух месяцев такой практики может быть недостаточно, а чтобы устроиться на то место, которое интересно именно тебе, нужно проявить инициативу. Часто можно слышать, что выпускники попадают в замкнутый круг — чтобы найти работу, нужен опыт, но опыт можно получить в результате работы. Но если не лениться, то полученного в студенческие годы опыта становится достаточно для плавного старта своей настоящей, взрослой карьеры. Самое главное — не бояться искать себя, менять работу, если что-то не нравится, искать разные пути к своему счастью. И помнить, что факультет почвоведения не ограничивается одними почвами, почвовед может всё!»

Вниманию поступающих в магистратуру! 20 июля завершается прием документов для участия в конкурсе. Обратите внимание, что при дистанционной подаче заявление и документы также проверяются приемной комиссией и при наличии ошибок могут быть возвращены Вам для исправления. Для допуска к экзамену все исправления должны быть вовремя внесены! Вступительные испытания в магистратуру по почвоведению и экологии пройдут в дистанционном формате: - Экология: 21 июля в 10:00 - Почвоведение: 22 июля в 10:00 Подключаться следует заблаговременно (не позже 9:30), чтобы пройти процедуру идентификации. Письма с регламентом вступительного испытания и ссылкой для подключения направляются за два дня до вступительного испытания на адрес электронной почты, указанный при регистрации. Если Вы не получили письма, свяжитесь с приемной комиссией. 20 июля в 16:00 - 17:00 по той же ссылке для подключения можно пройти проверку оборудования, а также задать вопросы по процедуре проведения вступительного испытания. Победителям и призерам Универсиады, поступающим на то же направление подготовки, будет засчитано 100 баллов за вступительное испытание. Подключаться к экзамену им не нужно.

- Какие впечатления от практики вообще? - Впечатления — атас! Я влюбился в зональную практику еще в первый раз, будучи студентом. После магистратуры я ездил стажером (у преподавателя Ольги Юрьевны Гончаровой), и, когда мне доверили быть полноценным бригадным преподавателем, был в восторге. Как сказал провожая студентов Лев Анатольевич Поздняков: «Нет таких людей, кто съездил бы в зональную практику и жалел об этом», — вот я не только не жалею, но и стремлюсь попасть туда снова. - Отличается ли зоналка со стороны преподавателя и студента? - Да, конечно. Когда ты студент, тебя беспокоят совершенно другие вещи: всё вовремя сдать, написать отчет, успеть потусоваться на костре и так далее. В качестве преподавателя приходится нести ответственность за всю бригаду: готовиться к полевым выходам и камеральным занятиям, пытаться понять, как лучше донести информацию до студентов, да и в целом повышать свой уровень осведомленности о предметах исследования — собственно, почвах. - Какие ценные качества даёт ребятам опыт полученный в зоналке? - Я, как и многие мои коллеги по зональной практике, убежден, что зоналка — не только про почвоведение, экологию, геоботанику. Это про работу в коллективе. Даже если студент не запомнит и не усвоит абсолютно всю полученную на практике информацию, он точно научится работать три недели с одной группой людей в непривычных для городского жителя условиях. Когда тебе поначалу некомфортно, или когда люди в твоей бригаде уже надоели за этот 21 день, когда тебе постоянно надо куда-то идти и что-то делать — вот тогда человек по-настоящему раскрывается, видит в себе все недостатки и может их исправить. Вот именно этот опыт — и есть самое главное, что дает зональная практика. - Легко или просто быть преподавателям в условиях зональной практики? - Поначалу (на первой и чуть-чуть на второй стоянках) мне было очень непривычно. Я не понимал, как правильно выстроить рабочий процесс со студентами, как правильно подавать им информацию и как, собственно, учить их почвоведению. Я думал, что можно просто отправить студентов в самостоятельный научный поиск — позволить им попытаться самим разобраться в том, что мы исследуем. Сам я планировал наблюдать и направлять студентов. Оказалось, что это так не работает. Студентам нужно объяснять, рассказывать, четко указывать им на то, что они должны найти в своем научном поиске. А если ты не объяснил, не рассказал или указал пять раз за практику — можно считать, что ты не сделал этого ни разу. Кроме того, когда ты молодой преподаватель, то бывает сложно выстроить нормальные рабочие отношения со студентами. Грани между «преподаватель — старший товарищ — друг» очень легко размываются в полевой, более неформальной, обстановке. Я был морально готов к этому, и заранее приготовил слова к тому случаю, когда студенты начнут нарушать субординацию. К счастью, мне очень повезло с бригадой — студенты сами очень строго держали себя в рамках. И даже после завершения условного «рабочего дня» на практике, относились с большим уважением и пиететом. - В современном мире при высоком уровне развития технологий - нужны ли полевые практики вообще и зональная в частности? - Да, конечно! Особенно — студентам факультета почвоведения. К счастью, почва — не тот объект, который можно познать на лекции, когнизировать посредством учебников или изучить на цифровом двойнике. Любой человек, который хочет называть себя почвоведом или экологом — обязан побывать в этом невероятном научном приключении. Многие мои коллеги считают зоналку центральной частью их обучения на факультете. И я с ними солидарен. Читать больше отзывов и рассказов про обучение на факультете

«После получения диплома магистратуры я поступила на PhD в Тартуский университет. Меня приняли в большой ERC грант, посвященный экологии растений и адаптации растительных сообществ под изменяющиеся условия среды на пастбищах и заброшенных угодиях. Наш проект затрагивает угодья на территориях Эстонии, Швеции, Австрии, Англии и Нидерландов. На данном этапе я занимаюсь тремя экспериментами, в задачи которых входят анализы микробных сообществ, микоризы, почв и растений, а также постановка опытов. Суммарно мы выращиваем больше двух тысяч различных генотипов одного вида. В нашей команде работают ученые из разных стран мира с совершенно разными специализациями от химии до физики почв, что помогает нам расширить границы исследования и придумывать что-то новое. На данный момент я занимаюсь экологией растений, но это включает в себя все, что можно только представить: химия, минералогия, физиология растений, эволюция, физика почв, биология почв, микология и многое другое. Например, недавно мы измеряли фотосинтез и дыхание растений. На самом деле, я бы сказала, что все знания, полученные на факультете, позволили мне реализовать себя как профессионала. Каждый кусочек из каждого предмета в итоге помогает сложить свое видение о каком-то вопросе и выступать экспертом в той или иной сфере. Пожалуй, самое основное, что можно выделить, это вопросы о функционировании почв, о процессах внутри и о том, как они влияют на растения. Главное преимущество естественно-научных специальностей – это творчество. Любой эксперимент в естественно-научных специальностях начинается с неожиданного вопроса и поиска путей ответа на него. И эти пути могут быть совершенно разные, все зависит от объема знаний и способности их применить. А сегодняшним студентам факультета мне бы хотелось сказать: «Если вам кажется, что вы созданы для науки, то вам не кажется». Я бы пожелала проявляться, участвовать в конференциях, искать новые методы и больше общаться с научными кругами, чтобы приобрести не только полезные знакомства, но и обмениваться идеями и вдохновением. Самое главное пожелание – не бояться спрашивать как можно больше и чаще у старших или более опытных коллег. Совет абитуриентам от Анастасии: «Слушать себя и свое сердце. Если абитуриент чувствует, что не может жить без природы, любит создавать и задается вопросами о том, как устроен мир с точки зрения биологии, то ему точно к нам».

Александра закончила кафедру биологии почв под руководством Марата Мутагаровича Умарова, и ее научные интересы во время обучения на факультете были связаны с изучением микробиологических комплексов муравейников и особенностями трансформации азота в гнездах почвообитающих муравьев. «Я всегда грезила космосом. С детства в любой поездке, да и до сих пор, обязательные пункты для посещения — это планетарии и обсерватории. Поэтому упустить возможность совместить два своих любимых направления, а именно микробиологию и космос, я не могла! В последний год обучения я уже начала работать в Институте проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ РАН). Работа там дала мне большой опыт, как в профессиональной сфере, так и в понимании того, чем конкретно я хочу заниматься. Так я начала свой путь в Институт медико-биологических проблем (ИМБП РАН). Попасть туда было трудно, я прошла собеседование у своего теперь уже начальника отдела и директора института. Сейчас я работаю старшим научным сотрудником в «Лаборатории микробиологии среды обитания и противомикробной защиты». Основной моей работой является мониторинг среды обитания Российского сегмента Международной космической станции. Поскольку МКС — это замкнутые герметичные объемы, очень важно отслеживать состояние среды внутри станции. Регулярно перед каждым спуском на Землю, космонавты проводят отборы проб с внутренних поверхностей и конструкционных материалов, а также отбирают пробы воздуха. Получив данные пробы, мы незамедлительно делаем посевы и идентифицируем полученные микроорганизмы. Для МКС существует свои нормативные правила, обозначающие верхние предельные значения уровня обсемененности (заражения) микроорганизмами и в случае их превышения, мы посылаем на борт радиограмму с просьбой обработать данные зоны специальным дезинфицирующим средством. Кроме основного мониторинга, я участвую и в других интересных проектах, а также провожу дополнительные исследования полетных штаммов, ведь их изучение имеет большое значение для построения баз на других объектах Солнечной системы и для дальних космических полетов.

Помимо общения с космонавтами через центр управления полетами, мы регулярно встречаемся с ними после каждого полета, и каждый специалист в своей сфере обсуждает различные нюансы и перспективы на будущее. Также в рамках общекосмической подготовки кандидатов в космонавты-испытатели мы проводим обзорную лекцию по нашей работе, и мне выпала честь выступить перед последним набором кандидатов в космонавты-испытатели 2020 года и поделиться своими знаниями. Несмотря на то, что моя работа сейчас не связана с темой, которой я занималась на факультете, я продолжаю развивать это направление, внедряя в свои исследования более современные методы. Я начинаю связывать почвенные исследования и с космическими экспериментами, так как исследование почв очень важно, например, для будущих космических оранжерей. В течение последнего года мы с Натальей Викторовной Костиной и Михаилом Владимировичем Горленко успешно применяем методику мультисубстратного тестирования к полетным штаммам, в ближайшее время я надеюсь на выход уже полноценных публикаций на эту тему. Я с теплотой вспоминаю всех своих преподавателей, особенно мою кафедру - биологии почв, и я очень рада, что до сих пор мы продолжаем тесное сотрудничество. Всем тем, кто раздумывает над выбором факультета я хочу пожелать, в первую очередь, никогда не сомневаться в себе и в своих силах! Наш факультет дает настолько полноценное и разностороннее естественно-научное образование, что после окончания учебы вы будете востребованы и сможете работать во множестве отраслей, как сделали я и мои однокурсники. Могла ли я, поступая на наш чудесный факультет и придя на любимую кафедру биологии почв, мечтать о том, что я смогу стать космическим микробиологом, который прикасается к чему-то поистине неземному? Думаю, ответ перед вами!». Перед человечеством все острее стоит проблема выживания. Учёные всего мира сформулировали глобальные экологические вызовы, ответ на которые определит будущее людей: это и глобальные изменения климата, и сокращение биологического разнообразия, и истощение природных ресурсов, и загрязнение окружающей среды в целом. Правительство России сконцентрировало внимание на этих проблемах при помощи Нацпроекта «Экология». Научно-образовательная школа «Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды» создана Московским университетом для более активного участия в этом национальном проекте через входящие в него стратегические проекты: «Научные основы комплексной системы мониторинга качества окружающей среды» и «Рациональное природопользование в условиях меняющегося климата». В организации школы принимают участие несколько факультетов, в том числе и факультет почвоведения МГУ. В рамках работы Школы осуществляется подготовка магистров по программе «Рациональное использование возобновляемых природных ресурсов», руководство и организацию которой осуществляет наш факультет. О самой Школе, ее задачах и магистерской программе «Рациональное использование возобновляемых природных ресурсов» рассказывает ведущий научный сотрудник, куратор работы НОШ «Будущее планеты и глобальное изменение климата» Евгений Цветнов.

Существует возможность подать документы и быть допущенным к вступительным испытаниям до получения диплома, если его выдача задерживается по объективным причинам. Вам следует написать рукописное заявление с обязательством направить копию документа об образовании в приемную комиссию факультета по получении, но не позднее даты публикации конкурсных списков. Заявление пишется в свободной форме, ориентировочный пример дан ниже. Далее в системе webanketa.msu.ru в блоке «Сведения о предыдущем образовании» в поле «Вид документа» необходимо выбрать «справка об окончании ВУЗа», в поле «номер» указать «б/н», в поле «дата» записать текущую дату, в поле «Название образовательного учреждения» указать «МГУ имени М.В.Ломоносова». Для выпускников бакалавриата МГУ этих действий достаточно. Для поступающих на программы магистратуры выпускников других вузов в случае отсутствия копии документа об образовании в заявлении о приеме в системе webanketa.msu.ru в блоке «Сведения о предыдущем образовании» загружается копия справки, подтверждающей объективную причину задержки выдачи документа об образовании, а также скан рукописного заявления с обязательством предоставить копию документа не позднее даты публикации конкурсных списков. В этом случае в поле «Вид документа» также необходимо выбрать «справка об окончании ВУЗа», в поле «номер» указать номер справки (если есть), либо «б/н», а в поле «дата» - дату получения справки. Таким же образом могут поступать и выпускники школ, в которых была задержана выдача аттестатов. Они также загружают копию соответствующей справки из школы, скан рукописного заявления с обязательством предоставить копию документа не позднее даты публикации конкурсных списков, в поле «Вид документа» выбирают пункт «справка об окончании школы», а в поле «номер» указывают номер справки (если есть), либо «б/н», а в поле «дата» - дату получения справки.

Сегодня о своей профессиональной деятельности рассказывает Роман Титарев – выпускник факультета почвоведения МГУ 2005 года. Роман закончил кафедру земельных ресурсов и оценки почв, а в 2009 году защитил кандидатскую диссертацию. «Мой общий профессиональный стаж составляет более 16 лет и включает работу на должностях: почвоведа в ООО «Изыскательский центр ШАНЭКО»; главного специалиста в ЗАО «Группа компаний ШАНЭКО»; ведущего инженера экологической группы и руководителя экологической группы в Проектно-изыскательском институте электрификации железных дорог и энергетических установок «Трансэлектропроект» - филиал акционерного общества «Росжелдопроект». В рамках работы в этих организациях я приобрел большой опыт по производству, координации и руководству всеми этапами инженерно-экологических изысканий (в том числе на линейных объектах) в различных природно-климатических зонах России, взаимодействию с экспертными органами и подрядными организациями. В 2019 году я приступил к работе в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в должности главного специалиста отдела экологической экспертизы. С марта 2022 года являюсь заместителем начальника Отдела инженерно-экологических изысканий Управления экологической экспертизы. За время работы в «Главгосэкспертизе России» рассмотрено более 500 проектов. Участвовал в проведении государственной экспертизы результатов инженерно- экологических изысканий значимых объектов по целому ряду важных для развития экономики и социальной инфраструктуры страны, водохозяйственным и гидроэнергетическим объектам, горнодобывающим и перерабатывающим предприятиям, объектам производственного и гражданского назначения. Инженерно-экологические изыскания это один из обязательных видов изысканий, которые ложатся в основу разработки любого проекта. Результаты инженерно-экологических изысканий являются основой для разработки ОВОС, ПМООС и МООС, а также «Проектов рекультивации земель» и «Проектов консервации земель». В целом, моя профессиональная деятельность связана с почвоведением, геоботаникой, зоологией и экологией. В рамках учебы на факультете мы получили на первых курсах общие знания по химии, географии, минералогии, геоботанике, потом нас учили их применять на практике в почвоведении и экологии. Все эти знания и опыт работы пригождаются для решения производственных задач. Они позволяют осуществлять экспертизу в части исследований плодородного слоя почв, выявления неточностей и недостатков исследований компонентов природной среды в рамках инженерно-экологических изысканий. С особой теплотой я вспоминаю своих преподавателей - С.А. Баландина, А.С. Яковлева, Г.П. Глазунова, Н.Ю. Гончарук, О.А. Макарова, горжусь личным знакомством с Глебом Всеволодовичем Добровольским. А сегодняшним студентам я хочу пожелать всецело отдаваться учебе и работе - жизнь вас за это вознаградит» Почему у нас стоит учиться? Потому что почвоведение - это экологично, это междисциплинарно, это уникально, это важно, это увлекательно и, наконец, это красиво! Приглашаем вас на небольшую обзорную видеоэкскурсию по факультету:

«Во-первых, Вы получите диплом самого важного вуза страны! Это уже стартовая позиция! В процессе даже простого общения в стенах университета Вы почувствуете ауру великих открытий человечества, почувствуете себя частью всего мироздания. Преподаватели дадут Вам необходимые алгоритмы жизнеустройства, которые будут универсальными в любых ситуациях. Вы будете понимать природу как таковую в целом и определите своё место в ней. В отличие от других специалистов, сможете заглядывать далеко в будущее, и от Вас будет зависеть, каким оно будет. Эти утверждения и выводы я делаю с высоты 65-летнего выпускника факультета почвоведения МГУ. Факультет даёт фундаментальное образование, знания о почве, о земле как основе жизни и деятельности людей. Проходя обучение по разным предметам: математике, химии, физике, геологии, биологии, земельным ресурсам и другим перспективным научным проработкам - вы получите такой объём знаний, которых хватит на любые направления. И Вам просто нужно будет выбрать своё! Я, например, работал в органах власти, так сложилось. Всегда мог найти то решение, которое было бы наиболее приемлемым из предлагаемых. Но я всегда видел дальше остальных. Мне всегда было интересно заглядывать, а что там дальше - меня этому научил факультет. Во время обучения я этого не понимал, меня больше интересовали друзья, девочки, как сходить на дискотеку, как сдать очередную сессию... Но само собой как-то впиталось все, - молодой был! Работал впоследствии председателем Земельного комитета по Кабардино-Балкарской республике (КБР), руководителем управления Кадастра объектов недвижимости по КБР, министром земельных ресурсов и госимущества КБР.

Вы научитесь быть в гармонии с окружающими, с природой. А какая на факультете зональная практика! Можно руками, взглядом, воздухом ощутить природу земли Российской. У вас будет твёрдая почва под ногами, потому что вы её будете знать и любить. Незабываемые на всю жизнь ощущения молодости, песен под гитару или другую музыку у костра на опушке леса, у озера, в горах дадут вам такой заряд, который даже виртуально не может быть создан! Вы можете сказать: «Это было вчера!» Нет! Как раз в сочетании с теми кибервозможностями, которые у вас в руках, полученное фундаментальное образование даст ощущение превосходства. К примеру, уважаемый ректор В.А. Садовничий на праздновании 50-летия факультета объявил о суперкомпьютере, который вот-вот запустится в МГУ, и которым смогут пользоваться студенты. И какой же это будет прорыв во всех направлениях! Приходится вам позавидовать! Удачи!»

С приветственным словом выступил и.о. декана факультета член-корр. РАН Павел Владимирович Красильников. Павел Владимирович отметил важность таких встреч и пожелал успехов ребятам на пути изучения экологии. Заместитель декана по учебной работе Лев Анатольевич Поздняков рассказал про специфику обучения на факультете, востребованность выпускников и значении почвенно-экологического образования в будущем.

После обеда ребят ждал целый ряд занятий по экологии. Анна Александровна Кокорева показала уникальные установки кафедры физики и мелиорации почв – Большие лизиметры. Ребята с большим интересом узнали о том, как устроены эти установки и воочию увидели подземные галереи лизиметров. Максим Владимирович Дабахов и Вера Александровна Терехова провели занятие по промышленной экологии, а Дмитрий Валентинович Манахов в лаборатории кафедры радиоэкологии рассказал и показал, как осуществляется радиационный контроль за продуктами питания. Последним по программе, но не по значимости, прошло занятие «Таинственный мир почвенного микрокосмоса», которое провел Андрей Владимирович Якушев. На практическом занятии были продемонстрированы пластинки обрастания, заложенные в различные почвенные объекты. В объективе микроскопа участники увидели разнообразие обитателей почвы: мелких почвенных животных, простейших, бактерий, грибов и водорослей. Опыт участия в таких занятиях поможет ребятам в дальнейших экологических исследованиях. А для младших школьников и их родителей сотрудник кафедры физики и мелиорации почв Риана Ахметзянова провела экскурсию по опытным площадкам с разными видами мульчирующих материалов. Все занятия, которые провели наши преподаватели, были специально разработаны для участников заключительного этапа олимпиады «Ломоносов» по экологии. Мы от души благодарим всех, кто пришел сегодня к нам в гости, и рады знакомству! Поздравляем ребят с достигнутыми успехами и желаем им новых побед в будущем! Этот день для Вас подготовили заместитель декана по учебной работе Лев Анатольевич Поздняков, ответственный секретарь приемной комиссии Екатерина Павловна Макарова и прекрасные студенты нашего факультета: Мария Коваленко, Наиля Фазультдинова, Екатерина Шутова, Анна Арзамасова и Всеволод Тюнькин. |

|

О своей профессиональной жизни за стенами факультета и преимуществах выпускников естественно-научных специальностей рассказывает Анастасия Тыниссон. Настя закончила кафедру физики и мелиорации почв в 2022 году под научным руководством

О своей профессиональной жизни за стенами факультета и преимуществах выпускников естественно-научных специальностей рассказывает Анастасия Тыниссон. Настя закончила кафедру физики и мелиорации почв в 2022 году под научным руководством  Может ли почвовед помочь создать здоровую атмосферу на международной космической станции? Об этом рассказывает Александра Дымова, выпускница 2011 года.

Может ли почвовед помочь создать здоровую атмосферу на международной космической станции? Об этом рассказывает Александра Дымова, выпускница 2011 года.

Больше видео -

Больше видео -  «Хотите стать министрами, фундаментальными учёными, или успешными предпринимателями, идущими на шаг впереди всей планеты? Поступайте на факультет почвоведения МГУ!» - о своей учебе и карьере, а также талантах и перспективах выпускников-почвоведов рассказывает Хабдульсалам Патович Лигидов, экс-министр земельных ресурсов и госимущества Кабардино-Балкарской республики. Хабдульсалам Патович закончил кафедру физики и мелиорации почв под научным руководством

«Хотите стать министрами, фундаментальными учёными, или успешными предпринимателями, идущими на шаг впереди всей планеты? Поступайте на факультет почвоведения МГУ!» - о своей учебе и карьере, а также талантах и перспективах выпускников-почвоведов рассказывает Хабдульсалам Патович Лигидов, экс-министр земельных ресурсов и госимущества Кабардино-Балкарской республики. Хабдульсалам Патович закончил кафедру физики и мелиорации почв под научным руководством  Такие универсальные алгоритмы, заключенные в выражения: «Почва зеркало ландшафта», «Характерное время» и другие - выстроили мой поведенческий характер в работе. И когда начинались не совсем компетентные дискуссии на любом уровне, я говорил: «Почва зеркало ландшафта, - и для понимания добавлял, - она записывает всё как на магнитной ленте (на жёсткий диск сказали бы сейчас), надо уметь это считывать». Когда разбирали ситуации, растянутые во временном поле по тем или иным событиям, я напоминал про характерное время и говорил просто: «Всё что происходит в промежутке больше этого - константа, а всё что меньше - не существенно».

Такие универсальные алгоритмы, заключенные в выражения: «Почва зеркало ландшафта», «Характерное время» и другие - выстроили мой поведенческий характер в работе. И когда начинались не совсем компетентные дискуссии на любом уровне, я говорил: «Почва зеркало ландшафта, - и для понимания добавлял, - она записывает всё как на магнитной ленте (на жёсткий диск сказали бы сейчас), надо уметь это считывать». Когда разбирали ситуации, растянутые во временном поле по тем или иным событиям, я напоминал про характерное время и говорил просто: «Всё что происходит в промежутке больше этого - константа, а всё что меньше - не существенно».