-

Все самое важное на одной страничке!

-

-

-

-

Информация от работодателей

-

Первый шаг в будущую профессию

-

Углубленные занятия с преподавателями МГУ

Отзывы студентов и выпускников

Сегодня перед сотнями тысяч вчерашних школьников встает вопрос: куда идти учиться дальше? Кто-то уже давно знает ответ, а кто-то до сих пор выбирает и сомневается. Сегодня перед сотнями тысяч вчерашних школьников встает вопрос: куда идти учиться дальше? Кто-то уже давно знает ответ, а кто-то до сих пор выбирает и сомневается.

Биологический факультет, географический, химический - здесь большинству выпускников все понятно. Но почвоведение не изучают в школах, поэтому немногие знают, что скрывается за этим названием. А скрывается многое: от изучения химических процессов и микробных сообществ в почвах до глобальных экологических проблем и вопросов государственного кадастрового учета.

Чтобы отсечь все сомнения и помочь с выбором, факультет почвоведения начинает публикацию серии отзывов своих студентов и выпускников.

Содержание раздела: про что хотите почитать?

-

Про обучение на факультете в целом:

-

Специальности и научные исследования:

-

Аспирантура и стажировки:

-

Или просто обновите страницу и читайте в случайном порядке!

Раздел регулярно обновляется. Если Вы хотите, чтобы и Ваш отзыв был опубликован здесь, присылайте его отв. секретарю приемной комиссии Позднякову Л.А. на адрес Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Кафедра биологии почв факультета почвоведения МГУ - одно из тех мест, где готовят лучших в России микробиологов. Сильной стороной ее выпускников является то, что они разбираются не только в классической микробиологии, но и в экологии микроорганизмов: понимают не только как они устроены и как растут на чашке Петри, но и как развиваются в естественных условиях и какие функции выполняют в биосфере.

Могут ли выпускники этой кафедры работать, например, в сфере биотехнологий? Да - и очень успешно! Дело в том, что на многочисленных биотехнологических направлениях различных вузов зачастую дается инженерно-техническое, а не биологическое образование, так что на действующих предприятиях существует дефицит квалифицированных микробиологов. Но и этим возможности трудоустройства не ограничиваются, хорошие микробиологи нужны во многих отраслях.

Анна Гончарова закончила бакалавриат по направлению «Экология и природопользование» на кафедре биологии почв, а сейчас обучается там же на направлении «Почвоведение» в магистратуре. Сегодня она рассказывает о начале своего профессионального пути:

«Ещё в бакалавриате я начала подрабатывать. Всегда хотелось если и подработку, то именно по специальности, чтобы копился стаж — на третьем курсе я влюбилась в микробиологию, и долго искала вакансию какого-нибудь лаборанта, надеясь потом вырасти в настоящего взрослого микробиолога.

Основная сложность была в том, что почти все вакансии, что мне попадались, были рассчитаны на полный график, который никак не совместишь с учебой. Я пробовала репетиторство, работу с лабораторными животными в виварии, работала на производстве ИФА-тестов на ковид, и однажды, уже во время обучения в магистратуре, мне представилась возможность устроиться настоящим микробиологом в настоящую биотехнологическую компанию.

Компания «Биофорте-лаб», в которой я работала, занимается производством белково-витаминных концентратов (БВК) — это продукт культивирования микробных клеток на отходах переработки различного нерастительного сырья, например, метанола. За полгода работы я просмотрела много ещё советских технологических регламентов, и узнала, что помимо меприна — БВК из микроорганизмов-метилотрофов, то есть питающихся ядовитым для нас метанолом — бывает ещё эприн, гаприн, паприн… Микроорганизмы-продуценты белка столь разнообразны, что могут потреблять и метанол, и этанол, и природный газ, и даже нефтяные парафины, и давать до 50% белка от массы получаемого продукта.

Эти белково-витаминные концентраты используются, в первую очередь, как кормовая добавка для животных, но, я думаю, это достойный аналог растительному соевому мясу для людей, ведь некоторые микроорганизмы дают даже больше незаменимых аминокислот, чем соя. В настоящее время люди пытаются восстановить или построить новые заводы по производству БВК, так что отрасль активно развивается.

В работе я активно использовала навыки, полученные на практикумах кафедры биологии почв — любимые культуральные методы микробиологии (посевы на плотные и жидкие питательные среды), подсчёт колоний, я варила питательные среды и осуществляла контроль физико-химических показателей микроорганизмов, растущих в колбах — это первая стадия производства, подготовительная.

После того, как микробы попадают в ферментёры (это такие большие бочки, в которых непрерывно растут микроорганизмы и куда им подаются необходимые питательные среды и микроэлементы, а ещё там строго заданные условия — например, температура и pH), вся работа ложится на плечи операторов, а микробиологам остаётся микроскопировать культуральную жидкость и внимательно следить за состоянием микробов.

Спустя полгода я решила поменять работу и совсем скоро начинаю работать санитарным микробиологом на большом заводе в Московской области. Надеюсь, что получится совмещать эту работу с учебой столь же успешно, как и прошлую.

Я считаю, что стаж необходимо нарабатывать без отрыва от обучения. Хорошим подспорьем здесь являются производственные практики, но двух месяцев такой практики может быть недостаточно, а чтобы устроиться на то место, которое интересно именно тебе, нужно проявить инициативу. Часто можно слышать, что выпускники попадают в замкнутый круг — чтобы найти работу, нужен опыт, но опыт можно получить в результате работы. Но если не лениться, то полученного в студенческие годы опыта становится достаточно для плавного старта своей настоящей, взрослой карьеры.

Самое главное — не бояться искать себя, менять работу, если что-то не нравится, искать разные пути к своему счастью. И помнить, что факультет почвоведения не ограничивается одними почвами, почвовед может всё!»

Читать больше рассказов и отзывов студентов и выпускников

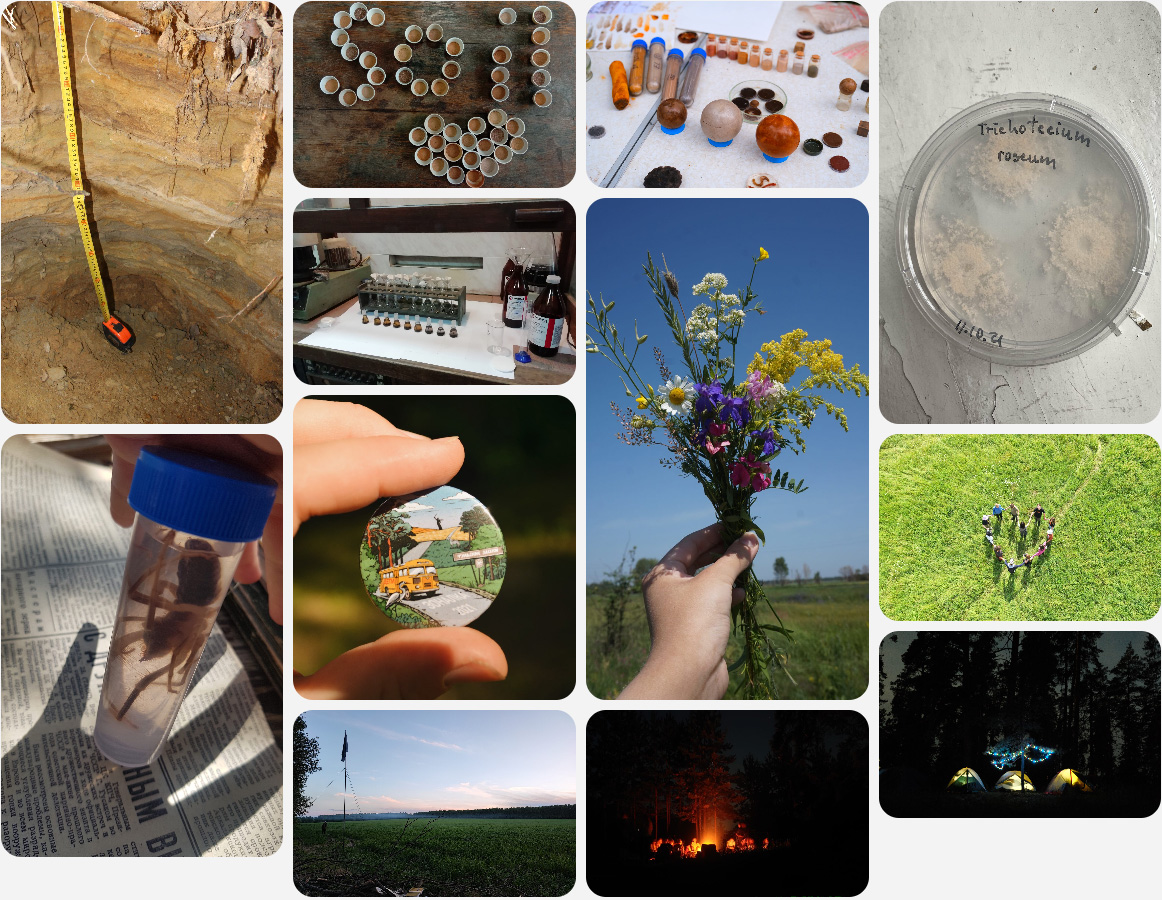

Обучение на факультете - сказка, если это действительно призвание всей твоей жизни, и ты с детства бегал за жуками, пытался сажать лимоны и рисовал карты сокровищ. Нас учили всему! И почти все, что дал мне факультет, я уже успела использовать в своей жизни. Для примера, в рамках курса геодезии на практике первого курса нас учили пользоваться теодолитами, и следующим же летом мне предоставилась возможность продемонстрировать эти навыки на даче при строительстве дома. Все были в восторге и приятном шоке! А я была горда собой и в очередной раз осознала, что вот оно - то самое, что мне интересно, и оттого у меня все получается. Обучение на факультете - сказка, если это действительно призвание всей твоей жизни, и ты с детства бегал за жуками, пытался сажать лимоны и рисовал карты сокровищ. Нас учили всему! И почти все, что дал мне факультет, я уже успела использовать в своей жизни. Для примера, в рамках курса геодезии на практике первого курса нас учили пользоваться теодолитами, и следующим же летом мне предоставилась возможность продемонстрировать эти навыки на даче при строительстве дома. Все были в восторге и приятном шоке! А я была горда собой и в очередной раз осознала, что вот оно - то самое, что мне интересно, и оттого у меня все получается.

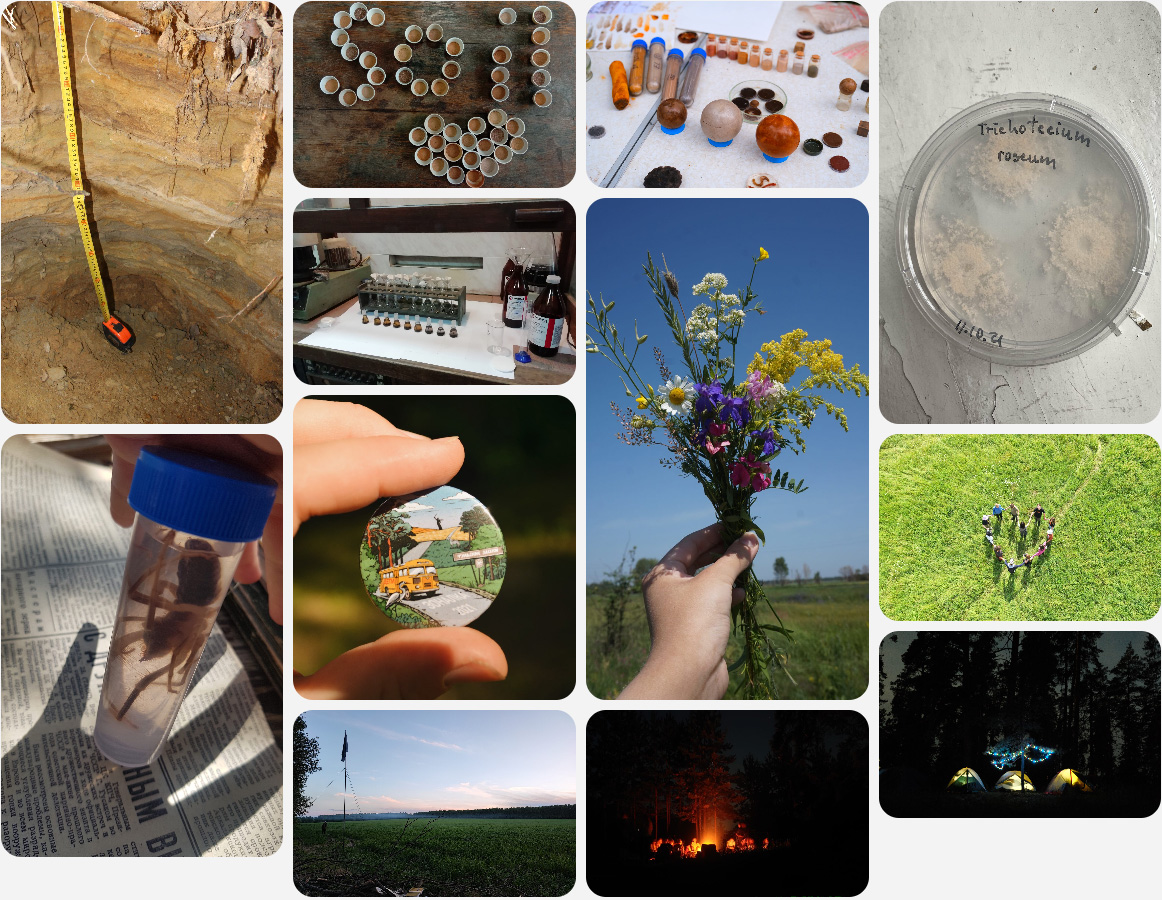

А кроме знаний факультет дает широчайший кругозор. Ну когда еще в жизни проведешь месяц в палатках и доедешь до Волгограда, заехав на соленое озеро Баскунчак!? Зоналка - лучшее воспоминание студенческой поры. Помимо воспоминаний и знаний на факультете люди обычно заводят хороших друзей на всю свою жизнь. Во-первых, потому что у вас схожие интересы, а во-вторых, потому что выездные практики очень здорово сближают тебя со своими однокурсниками.

Четыре года пролетели как один день, и вот уже мы все в преддипломных хлопотах и мечтах о будущем. Летом откроются двери факультета для того, чтобы выпустить нас в большой мир, полный возможностей, а кому-то факультет даст немного погулять, а в сентябре снова будет ждать в гости.

Преподаватели и однокурсники стали второй семьей, а здание факультета - вторым домом, и все это останется с нами навсегда! Не хватит слов, чтобы описать свою благодарность и оказать почтение всем, кто является частью факультета почвоведения! В моем сердце останется каждый преподаватель, потому что благодаря им всем мы стали взрослее, умнее, внимательнее и добрее.

На этом все, желаю счастья и удачи всем, кто прочитал мой рассказ. Будущим студентам желаю сделать правильный выбор, успешно сдать экзамены и поступить на факультет своей мечты. Мы смогли - и вы тоже сможете!

Ульянова А., выпускница 2016 года, кафедра общего почвоведения, направление почвоведение

Интервью от Студенческого научного общества факультета почвоведения

На наши вопросы ответили:

Карманов Виктор, магистр 2 года кафедры географии почв

Захарова Надежда, выпускница 2017 года кафедры биологии почв. В 2019 закончила международную магистерскую программу Полярные и Морские исследования (ПОМОР) в СПбГУ и Гамбургском университете. Сейчас работает в Арктическом и Антарктическом Научно-исследовательском Институте (ААНИИ) в русско-германской лаборатории им. О.Ю. Шмидта (ОШЛ). С 2020 года аспирант биофака СПбГУ.

— В скольких экспедициях Вы принимали участие?

Виктор: Я участвовал в трех экспедициях НИС "Академик Мстислав Келдыш" в Арктику.

Надежда: Я принимала участие в трех арктических экспедициях: одна была маленькая на суше в Хибинах, а две – морские.

— Расскажите о месте прохождения экспедиции, укажите дату и цели.

Виктор: Экспедиции проходили по Арктическим морям: Баренцево, Карское и море Лаптевых. Мой первый рейс был "АМК 72" 2018 года с 15 августа по 24 сентября, второй мой рейс "АМК 76" в 2019 году в Карское море с 1 июля по 6 августа, третий мой рейс "АМК 81" 2020 года с 25 августа по 25 сентября. По программе комплексных экологических исследований Российской Арктики.

Надежда: Впервые в морской арктической экспедиции я была в 2018 году с августа по сентябрь (45 дней в море), на судне Академик Трешников. Экспедиция была в Баренцевом, Карском, Лаптевых морях, и северо-западе Восточно-сибирского моря. Это была международная экспедиция, но на русском судне. На судне выполняли работы несколько экспедиционных групп: CATS (The Changing Arctic Transpolar System) - немецко-русская группа, занималась изучением арктической трансполярной системы в условиях изменения климата; NABOS (Nansen and Amundsen Basins Observational System) - американская группа от университета Аляски Фейрбенкс, занималась океанологическими наблюдениями в бассейнах Нансена и Амундсена (UAF); T-ICE - изучали изменение льда.

Вторая экспедиция была в 2019 году в ноябре, на американском судне Sikuliaq. Экспедиция проходила на Аляске, в морях Берингова, Чукотском, Бофорта. На судне работали вместе 2 экспедиционные группы: GO-WEST - европейцы+американцы, изучали распространение полярной трески и зоопланктона. Полностью биологическая группа; CODA - физики-океанологи, изучали волны.

P.s. 9 октября вышло видео про эту экспедицию. Всего будет 4 или 5 частей. Смотрите: Nadya Psihodelika)

— Поделитесь своими впечатлениями, что для Вас значит экспедиция. — Поделитесь своими впечатлениями, что для Вас значит экспедиция.

Виктор: Экспедиция в моем понимании - это далеко от дома, суровые условия, поиски нетронутых мест, открытия, завораживающие воображение виды. Мои впечатления... Стоит повторить снова и снова! Шикарная компания ученых от млада до стара.

Надежда: Экспедиция - это бесконечная романтика, заряд энергии от прекрасной природы, интересная работа и всегда неожиданные открытия о мире, людях и себе.

— Расскажите о Вашей роли в экспедиции, что Вы исследовали.

Виктор: Я лично был в отряде зоопланктона. Отбирал пробы сетями джедди и конусом, глубоководные пробы мультинетом. Проводил измерения углерода в различных пробах на приборе toc шиматсу. Работал с различным судовым оборудованием. На Новой Земле с отрядом геологов отбирал пробы почв.

Надежда: В первой экспедиции я была студентом на судне и работала со всеми, училась всему. В основном, я работала в группе биологов. Отбирали зоопланктон, фитопланктон и делали попутные измерения первичной продуктивности. Во второй экспедиции я тоже была в биологической группе. Помогала со сбором и обработкой зоопланктонных и фитопланктонных проб.

— Как Вы попали в экспедицию (с преподавателем факультета, с другой организацией), кто был инициатором? Нужно ли было готовиться?

Виктор: Пришел в ИО [Институт океанологии] РАН и захотел. Меня взяли посмотреть эту кухню и заверили, что понравится, и это действительно так! Руководитель, начальник, инициатор - акад. Флинт М. В. и многие другие. Готовиться естественно нужно!

Надежда: В первую экспедицию нас пригласили как студентов (всего 4 человека) руководители магистерской программы (ПОМОР). Вторая экспедиция - по приглашению моего немецкого научного руководителя, с которым я писала свою магистерскую диссертацию. Готовиться всегда надо. К первой экспедиции я готовилась в лабе, отрабатывала некоторые методы лабораторные. И еще мы помогали упаковывать оборудование. Ко второй я готовилась только сборами, получением визы, и морально.

— Трудности и плюсы, на Ваш взгляд, отправления в экспедицию. — Трудности и плюсы, на Ваш взгляд, отправления в экспедицию.

Виктор: Напишу трудности, но я их считаю и плюсом опять же! - много тяжелого оборудования и вещей нужно грузить в фуры и потом в порту разгружать и грузить на борт.

Надежда: Экспедиция в море - это очень много непредсказуемых ситуаций, на которые надо быть готовым быстро реагировать. Нагрузка может быть достаточно высокая за счет того, что станции могут идти друг за другом и работы будет много подряд. Иногда приходится работать сутками, или работать ночью, или вставать рано или посреди ночи. Это не то чтобы трудность, просто надо быть к этому готовым. А еще надо быть готовым к качке и морской болезни. Морская болезнь вышибает тебя из рабочего процесса, потому что ты совсем ничего не можешь делать. Но все эти «трудности» компенсируются прекрасным бирюзовым цветом моря, добрыми людьми вокруг и приключениями.

— Результат экспедиции (написание дипломной работы по проведенным исследованиям/статья/грант).

Виктор: Диплом в бакалавриате и магистратуре, статьи и гранты.

Надежда: Мы до сих пор обрабатываем пробы, отобранные в 2018 году, анализируем информацию. Надеюсь, по окончании будет статья и не одна.

— С какой целью Вы бы посоветовали отправляться в экспедиции?

Виктор: 1 - опыт (этим всё сказано),

2 - компания, знакомства в научных кругах,

3 - материал для диплома/статьи и пр. и т.п.,

4 - пейзажи, виды, животные.

Надежда: В любую экспедицию, независимо от того море это или суша, стоит отправиться всем, кто любит поле. Полевые работы всегда дают перезагрузку мозга, отдых от лаборатории, заряд и новые впечатления о настоящем мире, в котором мы живем.

Фото: В. Карманов

Абитуриентов, увлекающихся химией и экологией, обязательно заинтересует информация о трудоустройстве своих выпускников, которую собирает кафедра химии почв: http://soil.msu.ru/kafedry/kaf-himia/vipuskniki-himia

Сейчас доступна информация о выпускниках с 2007 года по настоящее время.

А кем бы хотели стать Вы?

Уникальная летняя полевая практика почвоведов и экологов в фотографиях Г.П. Глазунова на его персональном сайте.

Что же такое Зоналка? Это практика, наглядно иллюстрирующая работу В.В. Докучаева «К учению о зонах природы». Студенты в течение трех недель путешествуют по России от Москвы до Волгограда, совершая остановки в зоне широколиственных лесов, лесо-степной и степной зонах и изучая изменения, происходящие с растительным и почвенным покровом. Это жизнь в палатках, еда из полевой кухни, гербарии и почвенные разрезы, костер, гитара и незабываемые впечатления.

Интервью взято корреспондентами газеты «Московский университет» (№6 (4566) июнь 2021)

Выпускница бакалавриата факультета почвоведения – 2021 Елизавета Деревенец, победительница Всероссийской олимпиады по экологии, лауреат многочисленных студенческих конкурсов и просто талантливый молодой ученый.

- Расскажи, пожалуйста, как начался твой путь в науке, как бы ты описала свои научные интересы?

- Моя научная деятельность началась еще в начальной школе. Первое исследование, в котором мне помогал папа, было посвящено влиянию выбросов котельных установок в окружающую среду Геленджика (моего родного города) и расчету эффективности их перевода на газ. Уже в 5-м классе я защищала свою работу на конкурсе в г. Королеве и заняла 1-е место. Все школьные годы я участвовала во множестве конкурсов и олимпиад по разным предметам, защищала честь Геленджика и своей школы №2 на уровне края и России.

- Почему ты выбрала именно МГУ? Как ты узнала о Московском университете?

- Нет сомнений в том, что Московский университет – это лучший вуз нашей страны. Мне посчастливилось стать студенткой без вступительных испытаний, благодаря победе на Всероссийской олимпиаде школьников по экологии. Я определилась со специальностью «Экология и природопользование», ознакомилась с учебными планами, рассказами выпускников и осознанно пришла на факультет почвоведения МГУ. Мне всегда было сложно выбирать что-то одно, хотелось изучать и химию, и географию и много чего еще. Я поняла, что именно здесь смогу получить образование высокого уровня в области естественных наук. И заканчивая бакалавриат, могу с уверенностью сказать, что не ошиблась в своем выборе. Факультет почвоведения помогает студенту развивать комплексный взгляд на окружающий мир и дарит теплую дружественную атмосферу обучения, за что я благодарю своих друзей и преподавателей!

- Расскажи немного о научном сообществе, организатором которого ты являешься. Какие задачи там решаются?

- Студенческое научное общество на нашем факультете создано по инициативе студентов в конце 2019 г. На факультете почвоведения немало высококлассных молодых специалистов, большой студенческий потенциал и качественные исследования. Однако о нас знают немногие, поэтому основная задача СНО представлялась нам в повышении уровня научной активности студентов и взаимодействии с другими факультетами, вузами и организациями. Мы помогаем нашим студентам в выборе кафедры, организовываем встречи со специалистами и работодателями, проводим интервью с выпускниками – все для того, чтобы нынешние студенты видели свои возможности и не упускали их! Также мы активно налаживаем сотрудничество с другими научными обществами вуза и города, выходим на новые уровни взаимодействия с организациями. В январе-феврале 2021 г. мы впервые провели мероприятие с партнером – организацией «Городские реновации». СНО организовало экологический кейс на тему «зеленых» офисов. Мы с Наташей Коршуновой являемся организаторами СНО. У нас небольшая, молодая, но очень дружная команда. Нас поддерживают преподаватели факультета, к которым мы всегда можем обратиться за помощью, - Елена Александровна Тимофеева и Лев Анатольевич Поздняков.

- В каких еще проектах ты участвовала во время учебы? Оставалось ли время на общественную жизнь факультета?

- Я считаю, что человек способен сделать многое, главное, чтобы дело, за которое ты берешься, по-настоящему увлекало! Со 2-го курса я участвую в проектной деятельности и в кейс-чемпионатах. Вместе с друзьями мы решали кейсы от Департамента экологии и природопользования Москвы, компаний Unilever и BCG. На 3-4-м курсах я в свободное от учебных занятий время выполняла исследовательскую работу - анализировала почвенные пробы в лаборатории. А сейчас я состою в команде факультета, представляющей Россию в международном проекте со странами АСЕАН. Это новый для меня опыт международного научного сотрудничества. Однако мне нравится не только проводить время в лаборатории, но и принимать активное участие в жизни своего факультета и университета. С 1-го курса я в Студенческом совете, теперь уже второй год развиваю СНО и стараюсь активно помогать в организации мероприятий. За годы общественной активности мне удалось побывать в разных ролях, от волонтера до организатора крупных мероприятий. Например, поскольку у меня уже хороший опыт организатора, мне недавно предложили стать координатором команды пиара всероссийского мероприятия «Eco and the City» от экологического комитета Студсовета МГУ. В этот раз я отвечала за целую команду вверенных мне студентов-волонтеров, сама расставляла приоритеты, ставила задачи ребятам по налаживанию взаимодействия с российскими вузами. Приятно, когда активная научная и общественная деятельность поощряются – так я стала стипендиатом фонда имени В.И. Вернадского на 2020/2021 учебный год.

- Какие хобби у тебя есть? Как проводишь свободное время?

- В свободное время пою, путешествую и завариваю кофе (улыбается). С восьми лет я занималась в вокальной студии, участвовала в конкурсах, которые проходили и в России, и в Европе. Поступив в МГУ, продолжаю петь, хотя сейчас я уделяю творчеству гораздо меньше времени. На первом курсе я защищала честь Московского университета на «Студенческой весне». А больше всего мне нравилась организация факультетского праздника – «Дня почвоведа». В общем, моя творческая натура нашла себя и в Московском университете!

- Как ты видишь свое будущее по окончании бакалавриата? И какие тренды тебе представляются самыми актуальными в твоей профессии?

- Мне нравится быть студенткой. Собираюсь продолжить обучение в магистратуре: углубиться в специальность, выполнить планы по развитию науки для себя и для своего факультета. Профессия эколога обретает все большую важность, но одновременно с этим она становится все более разноплановой. Настоящий специалист-эколог необходим везде – от малых предприятий до крупных международных компаний. В первую очередь, это человек, который разбирается в различных аспектах науки и жизни: важны знания не только естественных наук, но также права, менеджмента, развитые мягкие навыки. Всему этому мы учимся в университете, набираемся опыта не только благодаря учебе, но и участию в мероприятиях. Мы учимся всю жизнь, даже по окончании университета необходимо развиваться, ведь научное знание не стоит на месте.

- Ты принимала участие в работе приемной комиссии факультета почвоведения. Расскажи, пожалуйста, об этом.

- Участие в приемной комиссии – интересный для меня опыт, который я получила летом 2020 г. Я наконец почувствовала всю глубину волнения абитуриентов, очень переживала за них. Приемная комиссия – это лицо факультета, и нам, участвовавшим в ее работе, важно было суметь поддержать растерявшегося вчерашнего школьника и вдохновить на учебу в Университете.

- Готовясь к интервью, мы узнали, что ты еще школьницей стала медиа фигурой - о тебе рассказал портал «Прибой» г. Геленджика. Инфоповодом было присуждение тебе премии Президента по поддержке талантливой молодежи. А какое твое исследование стало основанием для премии?

- Лауреатом Президентской премии поддержки талантливой молодежи я стала благодаря победе на Всероссийской олимпиаде школьников по экологии. Моя научная работа была посвящена фитоценологическому состоянию краснокнижной «сосны пицундской» и влиянию на лесной массив выбросов автотранспорта. На олимпиаде мы выступали командой и были горды тем, что представляли наш город и край и привезли в родной Геленджик медали призеров.

Беседовали Мария Брындина и Дарья Жаркова

Сегодня на наши вопросы ответила Мария Узун, выпускница кафедры биологии почв, научный сотрудник Института биоинженерии ФИЦ Биотехнологии РАН. Сегодня на наши вопросы ответила Мария Узун, выпускница кафедры биологии почв, научный сотрудник Института биоинженерии ФИЦ Биотехнологии РАН.

Мария рассказала нам об обучении в бакалавриате и магистратуре, научных конференциях и трудоустройстве.

Насколько тяжело было учиться? Была ли возможность совмещать работу с учебой?

Лично мне поступить было сложнее, чем учиться, потому что я заканчивала школу в другой стране. В учебе мне с самых первых дней помогали освоиться окружающие люди. Старшекурсники делились конспектами, однокурсники помогали с насущными вопросами. К тому же, я жила в общежитии, где практически любую проблему можно было решить в короткие сроки благодаря окружающим. Возможность совмещать работу с учебой была. На первых двух курсах это были редкие подработки, не связанные с умственным трудом, а дальше я работала репетитором по химии и биологии, готовила школьников к ЕГЭ.

Что было самым сложным во время выполнения диплома?

В бакалавриате для меня самым сложным было научиться писать литературный обзор. У меня почему-то этот навык не выработался самостоятельно, я не до конца понимала, где и какую информацию мне искать. В магистратуре, в моей новой лаборатории, был журнальный клуб. Там меня и научили анализу текстовой информации. Тогда возник новый челлендж - научиться работать с большими объемами данных. Учусь этому до сих пор.

Как и где проходила Ваша производственная практика? Была ли она полезна для последующей научной работы?

Моя производственная практика проходила на кафедре биологии почв. Нас учили основным методам работы с бактериальными культурами и газовой хроматографии. В целом, эти навыки послужили хорошей основой для проведения экспериментов в магистратуре и аспирантуре.

Расскажите о своей дипломной работе.

В бакалавриате я занималась мониторингом функционального микробного комплекса почв Вьетнама, загрязненных нефтепродуктами. В целом, я больше училась методам, чем развивала глубокую научную мысль (как и положено бакалаврам, наверное). Я научилась продумывать постановку эксперимента, работать с флуоресцентным микроскопом, выделять ДНК, проводить измерения на газовом хроматографе, базово анализировать готовые результаты секвенирования, высчитывать статистические показатели и делать научные презентации.

Магистерскую работу я делала в другой лаборатории по совершенно иной теме. Она была связана с исследованием влияния степени минерализованности водных местообитаний на распространение разных групп магнитотактических бактерий (синтезируют наномагниты). Благодаря смене темы я добавила к своим навыкам еще несколько новых. Например, я научилась работать с просвечивающим электронным микроскопом, проводить ПЦР-амплификацию, электрофорез, биоинформатический анализ сырых данных секвенирования и определять таксономическую принадлежность изучаемых бактерий. Благодаря результатам этой работы удалось понять, какие группы магнитотактических бактерий с бóльшей вероятностью можно найти в содовых озерах, а какие в соленых морях, например. Это интересно, в том числе и потому, что среди некоторых групп изучаемых бактерий есть представители, синтезирующие до 1000 наномагнитов на клетку (суперпродуценты), и нам хотелось понять, где их можно найти в России (спойлер – в пресных озерах) и как можно получить их в чистую культуру (пока никак).

Участвовали ли Вы во внеучебной деятельности университета? Если да, то пригодились ли Вам полученные навыки и опыт при поиске работы?

Времени для внеучебной деятельности было не очень много, но я старалась в ней участвовать. С первого года обучения я ходила на факультетские тренировки по волейболу, потом несколько лет была капитаном факультетской команды. Тренировки, кстати, до сих пор проводятся в трехзальном корпусе, только юные почвоведы перестали на них ходить, и их места заняли ребята с других факультетов. Ребята, приходите!)

Также, я помогала с организацией дней почвоведа, посвящения первокурсников и другими мероприятиями, проводимыми студсоветом факультета. Напрямую в поиске работы эти навыки не пригодились, но нетворкинг и умение работать в коллективе очень полезные навыки для жизни в целом.

Проходили ли Вы стажировку за границей?

К сожалению, нет. Во времена моей учебы это не было особо распространено, по крайней мере в моем окружении. Но мне удалось побывать на международной конференции в Японии, выступить там с устным докладом. Всем желаю получить как можно больше опыта взаимодействия с мировой наукой, это правда очень полезно. Даже само осознание, что тебя с твоим неидеальным английским понимают и готовы взаимодействовать, уже очень сильно поддерживает в научных начинаниях. После этого, писать письма иностранным коллегам становится намного проще.

Расскажите поподробнее о международной конференции в Японии.

На конференцию я поехала в конце магистратуры. Это было тематическое собрание всех лабораторий в мире, которые, как я, изучают магнитотактических бактерий. Такая конференция проводится раз в 2 года, каждый раз в новой стране. В 2018-м она проводилась в Японии. Узнала я о ней от старших коллег в лаборатории (узнайте в своей лаборатории, вдруг у вас тоже такие узконаправленные конференции есть).

О конференции объявили за полгода до ее проведения, и тогда же началась подготовка. Было сложно, потому что я решила не выступать с темой магистерской работы, а начала развивать новую, которую потом продолжила в аспирантуре. Соответственно, работы было очень много, а времени мало, потому что магистерская работа не собиралась сама себя защищать. Кроме того, я решила выступать с устным докладом, а не с постером. Это совсем не облегчало мне жизнь, но я подумала, что такого шанса у меня может никогда больше и не быть, и надо пробовать. К слову, в 2020-м случилась пандемия известной болезни, и следующую конференцию отменили до лучших времен.

В итоге я рассказывала о том, как найти новые геномы магнитотактических бактерий в открытых базах геномных и метагеномных данных (NCBI, например) и что нового можно найти в самих геномах. В то время в моей жизни случился расцвет двух вещей: самостоятельного изучения биоинформатики и привычки делать все в последний момент. Первое рекомендую вообще всем, а из-за второго у меня случилось 30-часовое отсутствие сна перед докладом (не делайте так никогда!).

Несмотря на все трудности, это, конечно, был уникальный опыт в самопрезентации и общении с мировым научным сообществом, всем желаю испытать во время учебы нечто подобное.

Участвовали ли Вы в научных экспедициях?

И тут, к сожалению, нет. Я – «мокрый биолог» и мои «экспедиции» заканчивались отбором проб в Москве-реке и в Чашниково. Но был такой период, когда многие мои друзья привозили мне образцы из своих путешествий, необязательно научных. Еще иногда «полевые» биологи привозили что-то интересное из своих экспедиций.

На ваш взгляд, в чем преимущества получения высшего образования на факультете почвоведения МГУ? Есть ли минусы?

Мне кажется, что преимущество такого образования – многопрофильность. Практически любое дальнейшее изучение новой естественно-научной темы не будет начинаться с нуля, всегда будут хоть какие-то базовые знания. Но в этом же и минус: мало в какой области знания будут глубокими и узконаправленными, многому надо будет доучиваться самостоятельно.

Расскажите поподробнее о работе и трудоустройстве. На какие аспекты Вы обращали внимание при выборе места трудоустройства? Чем Вы занимаетесь в данным момент?

Сейчас я учусь в аспирантуре на биологическом факультете МГУ и параллельно работаю научным сотрудником в Институте биоинженерии ФИЦ Биотехнологии РАН. На третьем курсе бакалавриата я пришла в этот институт отдавать образцы ДНК на секвенирование, и мне провели по нему экскурсию. Я тогда отметила, что в институте много современного оборудования, люди занимаются интересными, актуальными для мировой науки исследованиями и постоянно стремятся к улучшению своих теоретических знаний и практических навыков. Многие из исследований затем получают практическое применение и публикуются в высокорейтинговых журналах. Мне очень хотелось получить такой же научный опыт, и было ощущение, что в этом месте его могут дать. Поэтому, все вышеперечисленное и стало моими критериями выбора места работы. Проблем с трудоустройством не было, потому что изначально я пришла туда выполнять магистерскую работу.

Кстати, о том, что в лабораторию разыскивается магистр мне рассказал одногруппник – нетворкинг наше всё!

Сейчас я занимаюсь изучением разнообразия, геномики и эволюции бактерий, способных внутри себя синтезировать наномагниты. Уже известно несколько эффективных способов применения таких наномагнитов в медицине, но для их широкомасштабного использования нужно решить еще несколько фундаментальных вопросов, чем я и занимаюсь.

Велик ли спрос на специалистов в Вашей сфере деятельности?

Не могу сказать, что спрос на микробиологов огромен, но найти хорошо оплачиваемую работу и в науке, и в коммерции вполне реально.

Что Вам сейчас ближе: наука или коммерция? Почему?

Конкретно сейчас ближе наука, потому что я доучиваюсь в аспирантуре, но в будущем я не исключаю возможности попробовать себя в коммерции. Главное, чтобы работа была интересной.

Какие навыки важны на практике больше всего?

Уметь самостоятельно учиться новому. Критически мыслить при анализе информации. Не бояться совершать ошибки и уметь получать из них опыт. Ну и уметь много и усердно работать, без этого никуда.

Наиболее яркие моменты студенческой жизни.

Зональная практика и всё взаимодействие с моими любимыми однокафедрянами (особенно практикумы по растениеводству, грибам и локальные шутки). Просто обожаю!

Совет студентам.

Учитесь учиться. Заводите и поддерживайте научные связи.

Не бойтесь искать работу/учебу за пределами факультета. Успевайте качественно отдыхать)

Кафедра радиоэкологии относительно небольшая, поэтому там царит дружественная атмосфера. Учеба на кафедре, несмотря на большую нагрузку, давалась легко, процесс обучения был интересным. Знания, полученные на спецкурсах, имеют практическое применение в процессе дальнейшей трудовой деятельности. Кафедра радиоэкологии относительно небольшая, поэтому там царит дружественная атмосфера. Учеба на кафедре, несмотря на большую нагрузку, давалась легко, процесс обучения был интересным. Знания, полученные на спецкурсах, имеют практическое применение в процессе дальнейшей трудовой деятельности.

После окончания университета я устроился инженером-экологом по направлению инженерно-экологических изысканий. Огромным преимуществом при приеме на работу являлось то, что я понимал, чем мне предстоит заниматься и как выполнять поставленные задачи, за что огромное спасибо преподавателям кафедры!

Спустя некоторое время лаборатория нашей организации была аккредитована на проведение радиологических исследований, а я являюсь единственным специалистом в нашей организации, кто может проводить эти измерения. Благодаря багажу знаний, который я приобрел в процессе обучения на кафедре, аккредитация и подтверждение компетенции лаборатории проходят легко и непринужденно, а экспертная комиссия всегда довольна процессом проведения радиологических исследований в нашей лаборатории.

Через 2 года трудовой деятельности руководством компании я был переведен в кадровый резерв руководителей, а через 4 месяца был назначен на должность начальника отдела экологии ООО «Спецгеологоразведка», на которой тружусь уже 3 года.

За время трудовой деятельности я профессионально развивался во многих направлениях, начиная с инженерно-экологических изысканий, заканчивая экологическим проектированием и производственным экологическим контролем. Все это было бы невозможно, без знаний, полученных на кафедре.

Отдельное спасибо сотрудником кафедры за то, что научили работать с нормативно-технической документацией. Думаю, что в этом меня поддержит каждый выпускник, который в процессе трудовой деятельности сталкивается с нормативной документацией и множеством разночтений в ней.

В заключении хотелось бы сказать, что я всегда буду рад встретить выпускника нашей кафедры, понимая, что он является специалистом высокого уровня.

Семенихин А.И., выпускник 2012, каф. радиоэкологии и экотоксикологии, направление «Почвоведение»

Факультет почвоведения — это не просто место, где ты получишь диплом, это настоящая школа жизни. Здесь ты сможешь получить уникальный опыт в самых разных сферах деятельности.

Наука. Преподаватели, многие из которых являются передовыми учеными, откроют перед тобой дверь в науку. Ту самую, что ты, возможно, видел в сериале «Теория Большого взрыва», но гораздо интереснее и по-настоящему. Это будет постепенное погружение – от азов до передовых научных исследований, которые делают жизни миллионов людей лучше. И у тебя будет возможность в этом участвовать.

Путешествия. Полевые практики и экспедиции дадут возможность почувствовать себя путешественником и первооткрывателем; человеком, который «бывал, видел и знает». Это огромный пласт жизненного опыта – человеческие взаимоотношения, интересные задачи и множество приключений. Поверь, это время ты потом будешь вспоминать как лучшие годы своей жизни.

Искусство выступать. Защиты курсовых и дипломных работ, подготовка рефератов — позволят научиться выступать перед аудиторией, делать доклады и презентации, что не раз тебе пригодится в дальнейшей жизни, чем бы ты ни занимался в будущем. Я крайне благодарен нашим преподавателям, которые нас «гоняли» выступать с рефератами и предзащитами — это, пожалуй, один из самых полезных скиллов во «взрослой жизни».

Фундаментальное образование. Огромное количество интересных предметов, которые читают лучшие преподаватели со всех факультетов Университета. То самое фундаментальное образование, о котором часто говорят за границей, как о силе российских ученых. Ты будешь подкован во всем, это расширяет кругозор и дает некоторую «мудрость»; понимание того, как устроен окружающий мир.

Море возможностей. Кстати, о других факультетах. Как студент МГУ ты волен посещать другие факультеты и слушать там любые лекции, порой безумно интересные! Можно получить второй диплом, выучить несколько языков, а главное познакомиться с множество интересных людей с других факультетов.

Спорт. Учась на факультете ты сможешь совершенно бесплатно посещать множество секций – от различных единоборств до гимнастики и шахмат. Спортивные традиции МГУ сильны, и под руководством профессиональных тренеров ты сможешь приятно провести время и даже добиться серьезных спортивных результатов. Первый год я ходил в бассейн, где меня научили отлично плавать. Затем был бокс. Потом я ходил на стрельбу, где мы два раза в неделю стреляли в тире (еще раз повторяю – все это бесплатно!). После чего, я занимался каратэ в нашей МГУшной секции, куда порой прихожу и по сей день. Мы участвовали в соревнованиях и довольно часто побеждали. Такой спортивной (и не только) инфраструктуры ты не встретишь нигде.

Ты — востребован. Возвращаясь к практическому результату учебы на факультете — здесь тебе дают возможность овладеть крайне большим спектром самых разных профессий, многие из которых востребованы в России и за рубежом. Я занимаюсь информационными технологиями, моя научная работа была на стыке естественных наук и ИТ. Немногие факультеты могут дать своим выпускникам столь широкий набор знаний, позволяющий на равных работать с профильными специалистами смежных и даже точных и гуманитарных наук. Факультет эту возможность дает с лихвой. Каждый сможет найти то, что ему интересно. В этом я убеждался не раз, когда видел наших выпускников работающих в самых разных отраслях – от нефтянки и природных ресурсов до гослужбы, дизайна.. и даже программистов :) Если ты не уверен какую профессию выбрать, то факультет почвоведения — поможет тебе определиться. Здесь ты сможешь разобраться, все попробовать и найти дело своей жизни. Если же ты уже знаешь что хочешь — факультет позволит развить твой талант и стать одним из лучших в своей области.

Рыбальский Н., выпускник 2008, каф. географии почв

Наиля Фазульдинова приехала учиться в Москву из далекого Челябинска с дипломом заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии. В этом году Наиля закончила бакалавриат и поступила в магистратуру - экзамен она сдала лучше всех! Наиля рассказала нам, почему хочет продолжить обучение на факультете и почему ни на что не променяет кафедру географии почв: Наиля Фазульдинова приехала учиться в Москву из далекого Челябинска с дипломом заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии. В этом году Наиля закончила бакалавриат и поступила в магистратуру - экзамен она сдала лучше всех! Наиля рассказала нам, почему хочет продолжить обучение на факультете и почему ни на что не променяет кафедру географии почв:

«О факультете почвоведения я узнала, еще когда училась в лицее. Я занималась экологией и биологией, участвовала в олимпиадах, и к 11 классу успела понять, что мне очень интересна именно экология как наука и как направление профессиональной подготовки. Документы я подавала только на факультет почвоведения, только на направление "Экология и природопользование", так как знала со слов старших товарищей, что лучшего места, где бы готовили эколога, просто нет! За 4 года я не только не разочаровалась в факультете, но и укрепила свою уверенность в его уникальности. Искренне!

В этом году я закончила кафедру географии почв. Я с детства интересовалась палеонтологией. Со временем моя любовь к палеонтологии переросла в любовь к палеоэкологии. Выбор кафедры произошёл сам собой: научный руководитель (Семиколенных Андрей Александрович) пригласил к себе потенциальных студентов (на тот момент - первокурсников) и предложил на выбор направления исследований, одним из которых была, как раз, палеоэкология. Выбор научного руководителя определил и выбор кафедры, соответственно.

Моя научная работа связана с изучением пирогенных палеоархивов почв. Продукты горения в течение тысячелетий накапливаются, формируя пирогенные архивы — это буквально информация, «записанная» в природных почвах, а также почвах и культурных слоях поселений. Такие архивы могут быть использованы для реконструкции пирогенных воздействий и событий в прошлом.

Программа направления «Экология и природопользование» не ограничена базовой теоретической экологией, многие предметы практико-ориентированы, а значит - идёт подготовка реальных специалистов. Мне и самой удалось в этом убедиться в рамках моего, пусть и небогатого, опыта работы по специальности. По-моему, это крайне важно.

Я бы очень хотела продолжить своё обучение в магистратуре на кафедре географии почв, потому что хочу развивать научное сотрудничество со своим соруководителем (Зазовской Элей Павловной), а также с целым коллективом опытных учёных, в чьих исследованиях, к счастью, мне повезло немного поучаствовать, и которые внесли огромный вклад в мою дипломную работу - это специалисты из Института географии РАН.

Факультет является важным мостом между студентом и научными институтами. Там же, в Институте географии РАН, я проходила свою производственную практику».

Больше отзывов о факультете здесь!

О том, как сложилась профессиональная жизнь после окончания Университета, рассказывает выпускница факультета 2022 года Надежда Данилова. В дипломной работе Надежды «Сравнительная характеристика кадастровой стоимости земель агроландшафтов Северо-Западного федерального округа» была показана чувствительность подходов кадастровой оценки к различным почвенно-географическим условиям агроландшафтов. Обучаясь в бакалавриате, Надежда проходила производственную практику в ассоциации «Русское общество оценщиков» - и осталась там работать:

«Моя профессиональная жизнь неразрывно связана с областью оценочной деятельности вот уже более четырех лет. Я контролирую деятельность практически 3000 оценщиков по всей стране. В свободное от работы время я передаю свои знания в области химии ребятам, выбравшим это направление для своей дальнейшей реализации. Сложно сказать, с какой областью знаний мне приходится сталкиваться в работе: это и аналитика, и право, и психология (когда пытаешься расстроенным специалистам объяснить, в чем они были не правы при выполнении своей работы), и математика. Знания, полученные в курсах высшей математики, информатики, кадастровой оценки, земельного права и правоведения позволили мне реализовать себя в профессиональной среде оценщиков.

По моему мнению, естественно-научный профиль дает возможность попробовать себя в различных видах деятельности, развивает мышление и интерес к различным исследованиям. Также естественно-научные специальности предполагают много различных практик, в том числе и полевых.

- Каких преподавателей Вы вспоминаете с особой теплотой?

Сложно выделить кого-то конкретного, так как преподаватели всех курсов были прекрасными людьми и педагогами. С особой теплотой я вспоминаю весь преподавательский состав своей кафедры (физики и мелиорации почв), и отдельно не могу не выделить своего научного руководителя - Петра Михайловича Сапожникова, и прекрасную заведующую кафедрой Аминат Батальбиевну Умарову; Ирину Евгеньевну Смирнову – нашего куратора; Павла Владимировича Красильникова и его интереснейшие лекции по продовольственной безопасности; Алексея Сергеевича Сорокина.

- Что бы Вы могли пожелать нынешним студентам факультета?

Ставить перед собой цели и не бояться их достигать! Относиться ко многим вещам с философской точки зрения. Найти ту нишу, в которой захочется развиваться, дело, которое будет приносить удовольствие».

Больше отзывов о факультете от студентов и выпускников

Сегодня на наши вопросы ответил Андрей Салмин, выпускник кафедры географии почв. Сегодня на наши вопросы ответил Андрей Салмин, выпускник кафедры географии почв.

Андрей рассказал нам о своей научной работе, посвящённой исследованию биоаккумуляции тяжелых металлов в условиях техногенного загрязнения. А также поделился с нами своим опытом работы в Департаменте инженерных изысканий.

Насколько тяжело было учиться?

На самом деле, обучение на факультете давалось достаточно легко. Помню, что тяжелыми были первые 2 семестра: было тяжело перестроиться с ритма и темпа школьного обучения на университетский. Однако, в дальнейшем все проблемы были преодолены, и это позволило закончить факультет с красным дипломом.

Помню, что уже со второго курса начал работать, естественно не по специальности, в основном это была работа в сфере обслуживающего персонала – магазины одежды и кафе.

Однако, уже после третьего курса, вплоть до окончания обучения, в летний период проходил производственную практику на проектах рекультивации нефтезагрязненных земель в качестве супервайзера в АНО «Экотерра». Данная производственная практика была оплачиваемая. Основным преимуществом в данной работе являлось получение колоссального опыта как в сфере практических знаний, так и в части общения с представителями профессии.

Что было самым сложным во время выполнения диплома?

Основной проблемой при выполнении дипломной работы являлся отбор необходимого материала для исследования ввиду специфичности нашей темы, а именно – отбор биоматериалов – волос.

Тема дипломной работы была выбрана совместно с научным руководителем – д.б.н., проф. Трифоновой Татьяной Анатольевной. Основной гипотезой научной работы являлась идея, что загрязнение тяжелыми металлами в городской среде неравномерно, и то, что большую роль играет именно территориальное распространение. Методикой является отбор волос, как естественный индикатор состояния окружающей среды и последующий микроэлементный анализ.

Следовательно, концепцией работы является некоторая схема: выявление районов с неблагоприятной экологической обстановкой → микроэлементный анализ волос → подтверждение гипотезы о пространственном распределении загрязнения.

Как и где проходила Ваша производственная практика? Была ли она полезна для последующей научной работы?

Производственная практика проходила на базе Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республик Татарстан. Практика была полезна для последующей научной работы, в частности, в ходе прохождения практики были освоены методы отбора проб грунтов и описания растительного покрова, а также химико-аналитические методы исследований (в частности, рентгено-флуоресцентный метод анализа), которые использовались в дальнейшем при написании дипломной работы.

Участвовали ли Вы во внеучебной деятельности университета? В каких конкурсах/конференциях Вы участвовали?

В течении обучения в конференциях (Ломоносов, Докучаевские чтения). Это позволило познакомиться с большим количеством единомышленников.

Где Вы работаете сейчас, были/есть проблемы с трудоустройством?

В данный момент занимаю должность ведущего инженера-эколога в Департаменте инженерных изысканий ООО «Желдорпроект».

Расскажите поподробнее о работе и трудоустройстве.

В сферу моих обязанностей входит подготовка отчетной документации для региональных объектов транспортной (железнодорожной) инфраструктуры в части инженерно-экологических изысканий.

Инженерно-экологические изыскания необходимы для принятия экологически взвешенных решений до начала проектирования объектов капитального строительства.

Основными задачами, с которыми я сталкиваюсь в ходе подготовки отчетной документации по инженерно-экологическим изысканиям, являются:

-

Сбор исходных данных (сбор и изучение исходных данных, в том числе государственных докладов о состоянии окружающей среды, ответов уполномоченных органов);

-

Полевой этап работ (пробоотбор почв и грунтов; описание компонентов окружающей среды, в том числе почвенного покрова);

-

Камеральный этап работ, включающий интерпретацию результатов лабораторного исследования, подготовку графических материалов.

На ваш взгляд, в чем преимущества получения высшего образования на факультете почвоведения МГУ? Есть ли минусы? На ваш взгляд, в чем преимущества получения высшего образования на факультете почвоведения МГУ? Есть ли минусы?

В части инженерно-экологических изысканий преимуществом будут являться знания в области генетического почвоведения, в частности, для определения нормы снятия плодородного почвенного слоя при строительстве.

Полевая геоботаническая практика позволяет овладеть знаниями в части методологии описания пробных площадок.

На какие аспекты Вы обращали внимание при выборе места трудоустройства? Что для Вас было в приоритете?

В первую очередь обращаю внимание на социальную значимость проектируемых объектов. Например, в «Желдорпроекте» я так или иначе принимал участие в подготовке отчетной документации для важных инфраструктурных объектов, таких как «Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Санкт-Петербург», «Западный обход Саратовского узла».

Связана ли Ваша научная деятельность с работой?

Не связана.

Велик ли спрос на специалистов в Вашей сфере деятельности?

В сфере инженерных изысканий спрос на специалистов экологов и почвоведов высокий ввиду того, что строить и реконструировать объекты будут всегда.

Что Вам сейчас ближе: наука или коммерция? Почему?

Коммерция ближе. Думаю, что в науке сейчас зарабатывать деньги гораздо сложнее, к сожалению.

Какие навыки важны на практике больше всего?

Описание почвенного разреза. К сожалению, специалистов, умеющих описать разрез для целей инженерно-экологических изысканий крайне мало. Почвенный дневник с практики в Чашниково и Зональной практикой всегда под рукой.

Наиболее яркие моменты студенческой жизни.

Все время студенчества, проведенного на факультете почвоведения МГУ, было одним сплошным ярким моментом.

Совет студентам.

Учитесь хорошо!

О своей профессиональной жизни за стенами факультета и преимуществах выпускников естественно-научных специальностей рассказывает Анастасия Тыниссон. Настя закончила кафедру физики и мелиорации почв в 2022 году под научным руководством Марины Александровны Бутылкиной. О своей профессиональной жизни за стенами факультета и преимуществах выпускников естественно-научных специальностей рассказывает Анастасия Тыниссон. Настя закончила кафедру физики и мелиорации почв в 2022 году под научным руководством Марины Александровны Бутылкиной.

«После получения диплома магистратуры я поступила на PhD в Тартуский университет. Меня приняли в большой ERC грант, посвященный экологии растений и адаптации растительных сообществ под изменяющиеся условия среды на пастбищах и заброшенных угодиях. Наш проект затрагивает угодья на территориях Эстонии, Швеции, Австрии, Англии и Нидерландов. На данном этапе я занимаюсь тремя экспериментами, в задачи которых входят анализы микробных сообществ, микоризы, почв и растений, а также постановка опытов. Суммарно мы выращиваем больше двух тысяч различных генотипов одного вида. В нашей команде работают ученые из разных стран мира с совершенно разными специализациями от химии до физики почв, что помогает нам расширить границы исследования и придумывать что-то новое.

На данный момент я занимаюсь экологией растений, но это включает в себя все, что можно только представить: химия, минералогия, физиология растений, эволюция, физика почв, биология почв, микология и многое другое. Например, недавно мы измеряли фотосинтез и дыхание растений.

На самом деле, я бы сказала, что все знания, полученные на факультете, позволили мне реализовать себя как профессионала. Каждый кусочек из каждого предмета в итоге помогает сложить свое видение о каком-то вопросе и выступать экспертом в той или иной сфере. Пожалуй, самое основное, что можно выделить, это вопросы о функционировании почв, о процессах внутри и о том, как они влияют на растения.

Главное преимущество естественно-научных специальностей – это творчество. Любой эксперимент в естественно-научных специальностях начинается с неожиданного вопроса и поиска путей ответа на него. И эти пути могут быть совершенно разные, все зависит от объема знаний и способности их применить.

А сегодняшним студентам факультета мне бы хотелось сказать: «Если вам кажется, что вы созданы для науки, то вам не кажется». Я бы пожелала проявляться, участвовать в конференциях, искать новые методы и больше общаться с научными кругами, чтобы приобрести не только полезные знакомства, но и обмениваться идеями и вдохновением. Самое главное пожелание – не бояться спрашивать как можно больше и чаще у старших или более опытных коллег.

Совет абитуриентам от Анастасии:

«Слушать себя и свое сердце. Если абитуриент чувствует, что не может жить без природы, любит создавать и задается вопросами о том, как устроен мир с точки зрения биологии, то ему точно к нам».

Читать больше отзывов выпускников и студентов о факультете

Hello всем сомневающимся и сопереживающим! Hello всем сомневающимся и сопереживающим!

Я выпускница 2015 года, отделения экологии, кафедры химии почв. На данный момент обучаюсь в магистратуре в Японии (занимаюсь анализом геологических процессов). Во время 3-его курса год училась по обмену в Токио, занималась изучением процессов в атмосфере. Факультет почвоведения дает вам огромный выбор областей для исследования, как вы уже наверное заметили из моего описания. И что главное-вы можете в них разбираться. Strongly recommend ;)

Про обучение

Это весело. Весело и интересно. Мне бы этого было достаточно, но как вам - не знаю, так что подробнее

У вас будет множество (но не так чтобы прям не продохнуть) курсов, в том числе и на других факультетах МГУ. Так что это несомненный плюс. Дисциплины будут и биологические, и химические, и экономические, и физические... в общем, вам скорее всего что-то точно придется по душе.

Студентов меньше, чем на других факультетах, так что профессора - все ваши, так сказать. Помочь-объяснить всегда пожалуйста.

Про студенческую жизнь

У вас будут практики (едешь на природу, занимаешься наукой, общаешься итп) и это тоже весело. Вообще учиться довольно интересно мне кажется, если совмещать приятное с полезным, но правильный баланс у вас получится найти только став студентом.

Так как вы сможете ориентироваться в большом количестве областей, какая-то вам скорее всего придется по душе и у вас будет довольно много свободного времени, по сравнению с другими факультетами, поэтому настоятельно советую не забывать и о саморазвитии. Очень большой шанс, что вы станете успешнее других, поняв это раньше. Так что факультет почвоведения дает вам все для успешного старта в жизни, куда-бы вы не решили приложить свои усилия.

Факультет и университет сыграли огромную роль в моей жизни, но не стоит полагаться только на них. Ваша судьба в ваших руках, шевелитесь и будет вам счастье!

Миндалева Д., выпускница 2015, каф. химии почв,

аправление «Экология и природопользование»

Интервью от Студенческого научного общества факультета почвоведения

На наши вопросы ответили:

Сломинская Екатерина, студентка 1 курса магистратуры кафедры радиоэкологии и экотоксикологии (слева)

Кочеткова Василиса, студентка 2 курса магистратуры кафедры химии почв (справа)

— Расскажите о выборе кафедры и научного руководителя.

Екатерина: Ходила на дни открытых дверей на 2 курсе. Но все же самую полезную рекомендацию по кафедре и научному руководителю лучше получить от старшекурсников, которые расскажут, как работа идет «изнутри», а также от преподавателей лично. Ну и на сайте можно посмотреть всю программу.

Василиса: Я не слишком задумывалась о том, на какую кафедру поступать, кажется, даже не ходила на другие кафедры и не подавала заявлений, кроме как на химию. Я никогда не любила химию, но курс химического анализа почв мне очень понравился, в основном, благодаря Елене Александровне Тимофеевой. Поэтому, когда она предложила мне подать заявления на кафедру, я решила попытаться поступить, и у меня получилось.

— Расскажите о своей дипломной работе.

Екатерина: У меня достаточно интересная научная деятельность. Связана она с главным элементом чернобыльских выпадений - цезием-137. Научную работу и опыты я провожу на химическом факультете, на кафедре радиохимии. Работаю в закрытой лаборатории, доступ к которой получаешь после выдачи личного дозиметра и пропуска, так как в помещении повышен радиационный фон. Ну и к тому же взаимодействие с радионуклидами необходимо строго контролировать. Работа очень увлекательная, но в то же время достаточно опасная и требует четкого соблюдения правил безопасности.

Василиса: После бакалавриата я решила сменить тему работы, было несколько вариантов, но мы остановились на ОСВ [осадок сточных вод], поскольку, мне хотелось работу, которая имеет определенный практический выхлоп. Помимо этого, важно было не замыкаться на каком-то одном (двух, трех) методах анализа почв, хотелось расширить количество отработанных методов. К этой работе мне пришлось перечитать очень много нормативных документов и методик, научиться пользоваться базами технической документации и прочее. Этот опыт потом оказался очень полезен в работе.

— Впечатления от учебы на кафедре, полезность спецкурсов и профиты.

Екатерина: Я искренне люблю свою кафедру и всех преподавателей на ней. Очень приятный и отзывчивый коллектив. Студентов на кафедре любят, всегда есть возможность обратиться за помощью и ее с удовольствием окажут по любому вопросу. Если вас интересует радиация, ее влияние на окружающую среду и человека - вам точно на радийку :)

Василиса: Мне нравится учиться на кафедре Химии Почв несмотря на то, что многие вещи мне даются с трудом. Думаю, учиться на этой кафедре не только для меня бывает сложно, поскольку спецкурсы очень разнообразны, а материал дается обширный и непростой для понимания. Однако, очень многое из того, что нам рассказывали, в итоге нашло применение.

— Успеваете ли Вы работать?

Екатерина: В конце 4 курса были попытки работать, но надвигающийся диплом и госы вынудили пока эту затею оставить. Тут стоит выбор - либо работа, либо учеба. Возможность, конечно, есть, но что-то точно будет страдать. Оптимальный вариант работа на part-time. Работала в компании, которая консультирует государственный орган по вопросам экологии и ведет обширную просветительскую экодеятельность. Так же на 3 курсе проходила практику в Росприроднадзоре. Ну что могу сказать – кому-то такая работа по душе, тут все индивидуально.

Василиса: Я работаю в Национальном медицинском институте реабилитации и курортологии в лаборатории анализа лечебных грязей с 1-го курса магистратуры. Совмещать не всегда просто, особенно, когда обучение было в очном режиме. Сейчас немного проще.

— Какая сфера деятельности наиболее интересна для Вас?

Екатерина: Мне нравится работать в лаборатории, есть в этом что-то атмосферное. Самое главное - правильно подобрать научного руководителя, который будет не только контролировать процесс, но и обучать по ходу деятельности.

Василиса: Мне интересно работать в лаборатории, проводить анализы, хотя последнее время, я очень интересуюсь и темой организации лабораторий, какие есть требования, как должны лаборатории работать. Это именно то, чего, на мой взгляд, очень мало дают на кафедре и что важно знать, если хочешь заниматься не только наукой как таковой.

— Опыт участия в конференциях, конкурсах, кейсах и прочее.

Екатерина: На 3 курсе участвовала в конференции Ломоносов 2019 и заняла призовое место. На свой страх и риск решили участвовать на химическом факультете. Было немного страшно, так как я была самая «маленькая», да и вообще экологи раньше никогда не выступали на этой секции. Коллеги с химфака очень приятно приняли :) На 4 курсе активно участвовала в кейс-чемпионатах и хакатонах. Но это на любителя, зато отлично прокачивает мозг по темам, в которых ты еще недостаточно силен. Также был стендовый доклад в Праге, конференция в Обнинске.

Василиса: Я не очень люблю публичные выступления, поэтому редко докладываюсь на конференциях. Участвовала в Докучаевских чтениях два раза, подавалась в этом году на Ломоносов.

Совет от Екатерины: Наверное, главный совет - выбрать правильного научного руководителя. И озадачиться этим на 1 курсе. Не бояться ходить на кафедры и знакомиться с научной деятельностью преподавателей, смотреть и выбирать, что ближе) Не стоит стесняться и бояться, на факультете работают отзывчивые люди, которые всегда расскажут, подскажут и направят по нужному руслу.

Совет от Василисы: Развиваться, учиться и не бояться нового.

Сегодня о своей профессиональной деятельности рассказывает Роман Титарев – выпускник факультета почвоведения МГУ 2005 года. Роман закончил кафедру земельных ресурсов и оценки почв, а в 2009 году защитил кандидатскую диссертацию.

«Мой общий профессиональный стаж составляет более 16 лет и включает работу на должностях: почвоведа в ООО «Изыскательский центр ШАНЭКО»; главного специалиста в ЗАО «Группа компаний ШАНЭКО»; ведущего инженера экологической группы и руководителя экологической группы в Проектно-изыскательском институте электрификации железных дорог и энергетических установок «Трансэлектропроект» - филиал акционерного общества «Росжелдопроект». В рамках работы в этих организациях я приобрел большой опыт по производству, координации и руководству всеми этапами инженерно-экологических изысканий (в том числе на линейных объектах) в различных природно-климатических зонах России, взаимодействию с экспертными органами и подрядными организациями.

В 2019 году я приступил к работе в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в должности главного специалиста отдела экологической экспертизы. С марта 2022 года являюсь заместителем начальника Отдела инженерно-экологических изысканий Управления экологической экспертизы.

За время работы в «Главгосэкспертизе России» рассмотрено более 500 проектов. Участвовал в проведении государственной экспертизы результатов инженерно- экологических изысканий значимых объектов по целому ряду важных для развития экономики и социальной инфраструктуры страны, водохозяйственным и гидроэнергетическим объектам, горнодобывающим и перерабатывающим предприятиям, объектам производственного и гражданского назначения.

Инженерно-экологические изыскания это один из обязательных видов изысканий, которые ложатся в основу разработки любого проекта. Результаты инженерно-экологических изысканий являются основой для разработки ОВОС, ПМООС и МООС, а также «Проектов рекультивации земель» и «Проектов консервации земель». В целом, моя профессиональная деятельность связана с почвоведением, геоботаникой, зоологией и экологией.

В рамках учебы на факультете мы получили на первых курсах общие знания по химии, географии, минералогии, геоботанике, потом нас учили их применять на практике в почвоведении и экологии. Все эти знания и опыт работы пригождаются для решения производственных задач. Они позволяют осуществлять экспертизу в части исследований плодородного слоя почв, выявления неточностей и недостатков исследований компонентов природной среды в рамках инженерно-экологических изысканий.

С особой теплотой я вспоминаю своих преподавателей - С.А. Баландина, А.С. Яковлева, Г.П. Глазунова, Н.Ю. Гончарук, О.А. Макарова, горжусь личным знакомством с Глебом Всеволодовичем Добровольским.

А сегодняшним студентам я хочу пожелать всецело отдаваться учебе и работе - жизнь вас за это вознаградит»

Читать больше отзывов выпускников и студентов о факультете

Своим опытом обучения на факультете делится Ольга Денисова, студентка 4-го курса направления «Экология и природопользование». Поступление, обучение, научная работа, производственные и учебные практики, культурная жизнь, студенческие организации и многое другое. Смотрим!

Газета "Московский университет" опубликовала в одном номере сразу три интервью с первокурсниками факультета почвоведения:

Быть студентом МГУ имени М. В. Ломоносова – большая честь для меня! Когда я впервые пришел в университет, меня поразила его красота, монументальность. Стоял и любовался, разглядывал мелкие детали фасада, а когда вошел в само здание университета, буквально почувствовал силу и дух российской науки, появилось стремление стать настоящим ученым. Учиться в главном университете нашей страны нелегко – постоянно осваиваешь новый материал, повторяешь, применяешь. В аудиториях Московского университета встречаешь авторов учебников, видишь в интерьерах портреты знаменитых выпускников, получаешь бесценный опыт.

Антон Тананыкин, первокурсник факультета почвоведения,

направление «Экология и природопользование»

Полностью интервью читайте на 2 странице

– Что заинтересовало тебя в сфере почвоведения? Какие проблемы, вопросы тебя затронули или даже вдохновили?

– Я с детства увлекаюсь биологией, в частности, экологией и зоологией. А почвоведение – это такая наука, которая сейчас стремительно набирает обороты в силу того, что мы живем в век наиболее сильной антропогенной нагрузки на окружающую среду. Почва является источником всех ресурсов, которые потребляются человеком, непосредственно или напрямую, поэтому, я думаю, что в будущем актуальность специальности почвоведа только возрастет. Возникнет необходимость минимизировать уровень антропогенной нагрузки на окружающую среду, и потребуются квалифицированные специалисты, которые смогли бы найти решение этой проблемы.

Мария Рубец, первокурсница факультета почвоведения,

направление «Почвоведение»

Полностью интервью читайте на 4 странице

– Почему ты выбрал именно факультет почвоведения?

– Почвоведы занимаются не только исследованием почв, но и многими смежными науками – экологией, биологией, химией. Я вижу в этом потенциал. Многие не знают, какие сейчас есть проблемы с производством сырья: растительного, пищевого. Специалисты в этой сфере очень востребованы. Также не стоит забывать про нефтедобывающую промышленность.

– Что тебя интересует больше всего?

– Пожалуй, биология, организмы, которые обитают в почвах. Мне интересно заниматься фауной.

Виктор Мураховский, первокурсник факультета почвоведения,

направление «Почвоведение»

Полностью интервью читайте на 8 странице

Знаете ли Вы, что изучать биологию в Московском университете можно не только на Биофаке? Кафедра Биологии почв факультета Почвоведения готовит сильных специалистов, занимающих ведущие позиции, как в микробиологии, так и в смежных областях – генетике, гидробиологии, экологии, медицине, биотехнологии, пищевой промышленности, криминалистике и многих других сферах деятельности. Знаете ли Вы, что изучать биологию в Московском университете можно не только на Биофаке? Кафедра Биологии почв факультета Почвоведения готовит сильных специалистов, занимающих ведущие позиции, как в микробиологии, так и в смежных областях – генетике, гидробиологии, экологии, медицине, биотехнологии, пищевой промышленности, криминалистике и многих других сферах деятельности.

Со времени основания кафедру окончило более 600 студентов, половина из которых стала кандидатами наук, а сорок – и докторами. Здесь собраны рассказы и воспоминания выпускников кафедры разных лет.

Почему почвоведение?

Редко кто в свои 16-17 лет отчетливо осознает, что за профессию он выбрал. И мало кому известна специальность почвоведа. Никто из знакомых вообще ничего об этом не слышал. Когда они узнают, что ты подал документы в МГУ - восторгаются, но потом переспрашивают: "Почвоведение? Что это?" И настает время мучительных объяснений, что это такое, хотя ты и сам еще толком не понимаешь что почем.

Знакомые, кстати, отстают с расспросами, довольствуясь тем, что "это похоже на географию, геологию и биологию". А вот в твоей голове вопросов становится только больше.

Так кто же такие почвоведы? Чем интересен конкретный факультет в МГУ? Что происходит с почвоведами после окончания ВУЗа и куда применить свежеполученные и аккуратно уложенные знания? Обо всем по порядку.

Почвоведы - специалисты широкого профиля. Объект их пристального внимания - почва - плодородный слой Земли. Они исследуют ее физические, химические свойства, почвенных обитателей, занимаются проблемами очистки загрязненных, наример, нефтепродуктами почв, вопросами генезиса и оценкой общей "полезности" почв конкретны регионов, полигонов, для человека.

В МГУ на факультете почвоведения много кафедр узких специализаций, и подробнее о каждой из них можно почитать на сайте или задать конкретные вопросы их представителям. Я расскажу про факультет в целом. Есть два направления - почвенное и экологическое. Разница в том, что у почвоведов больше химии, длиннее полевой этап практики в Чашниково, больше спецкурсов по процессам почвообразования и почвенным классификациям; у экологов программа включает не только "почвенную" экологию, но и общебиосферные процессы.

Конечно, одно из самых интересных в жизни почвоведов - полевые практики. После 1 и 3 курса - на почвенном стационаре в Чашниково - час езды по Ленинградскому шоссе от Москвы.

1 курс занимается ботаникой (ходят по лугам и лесам, собирают гербарий, учат латынь), геологией (выезды и походы на пойму, овраги, описывают ландшафты, рисуют геологические разрезы, профили и карты, приносят с маршрутов образцы минералов и грунтов, составляют небольшую коллекцию), геодезией (бригады получают опытный полигон и картируют его с помощью результатов теодолитной и нивелирной съемки) и, само собой, общим почвоведением (копают разрезы, описывают их, отбирают образцы).

3 курс проходит практику по физике почв (проводят режимные температурные наблюдения, отбор проб газовой фазы почв и ее анализ, определяют грануломатрический состав и такие свойства, как полевая влагоемкость, теплоемкость и прочие), по земледелию (экскурсии в ангары сельскохозяйственной техники и в дружественную нам МСХА им. Тимирязева, где им показывают "столетний опыт", экспериментальные делянки со льном и картофелем, выращиваемым по голландской технологии, рассказывают про точечное земледелие, в Чашниково показывают в действии работу трактора с плугом и боронами, студенты меряют межгрядное расстояние и прочие показатели), по эрозии почв (наблюдения за эрозионной деятельностью рек и других водотоков, составление карт эрозионной опасности и прогнозирование ситуации с рекомендациями от студентов по защите земель) и по почвенной картографии (бригады составляют почвенные карты выделенных под их ответственность полигонов - закладывают несколько разрезов, с полсотни шурфов и прикопок, отбрают пробы и проводят их агрохимический анализ, результаты анализа отбражаются на картах).

У экологов практика в Чашниково несколько иная.

Зато досуг - общий!

Это волейбол, игры в "Мафию", футбольные матчи с местными и между собой, импровизированные концерты с гитарами, где и студенты и преподаватели с удовольствием исполняют хорошие и любимые песни, тематические вечеринки и конечно, же - костер - сугубо студенческое мероприятие в лесу с костром и гитарами. У преподавателей, к слову, свои собственные костры)) еще предусмотрено по плану несколько экскурсий, почти всегда - разных.

После 2 курса факультет отправляет студентов в зональную практику - вообще уникальное явление для московских ВУЗов. Это путешествие по России всем курсом, стоянки в палаточном лагере, еда, приготовленная в полевой кухне, длинные перегоны между почвенно-климатическими зонами и волшебное ощущение смены ландшафта с севера на юг, и ночные костры. На этой практике очень хорошо познаются люди, еще больше сплачивается курс и студенты открывают для себя много нового. Здесь занимаются ботаникой - опять собирают гербарий, слушают лекции, учат латынь; и почвоведением - копают разрезы и описывают столь разнообразные зональные и интразональные типы почв. Так же есть небольшие экскурсии по эрозии и орнитологии. И в придачу с почвоведами едут студенты биофака с кафедры геоботаники.

Обыкновенно можно купаться там, где водоемы поблизости. Есть экскурсии в почвенный институт им. Докучаева, где расскажут про "каменную степь", и на Хреновской конезавод, в Ясную Поляну - усадьбу Л.Н. Толстого - и еще в какое-нибудь интересное место.

После 3 курса еще есть производственная практика - тут уж кто как договорится с научным руководителем: можно поехать в экспедицию или проводить опыты в лаборатории или отправиться на международную конференцию. После 4 курса обыкновенно есть общая кафедральная и производственная практики - опять-таки зависит от кафедры и договоренности с научруком.

К слову, научного руководителя стоит выбирать так, чтобы и человек был вам интересен, и тема научной работы - тогда получится хороший тандем и вам будет комфортно работать.

После окончания факультета или уже со старших курсов почвоведы устраиваются работать в самые разнообразные места, например, службы экологического контроля на предприятиях (в том числе нефтегазового сектора). Выпускники кафедры биологии почв имеют специальнось микробиологов - их с удовольствием берут в фармацевтические фирмы - выращивать дрожжи для получения витаминов, в пищевую промышленность, аналитические лаборатории. Почвоведов высоко ценят даже в криминалистике, можно устроиться в лаборатории СЭС, само собой - в сельскохозяйственные заведения и фирмы. Физики почв имеют необходимые знания для того, чтобы быть успешными ландшафтными дизайнерами, а те, кто занимаются очисткой загрязненны земель и их рекультивацией - весьма востребованы при соответствующих производствах . Работу можно подыскать как с командировками и полевыми экспедициями, так и стационарную - в лаборатории. Есть возможность обучения в аспирантуре и дальнейшего продвижения в ученом мире. Кому что по душе. Главное понять, что вам интересно и приносит удовольствие.

Любите себя, радуйтесь жизни и не сдавайтесь!

Гармаш А., выпускница 2015, каф. биологии почв, направление «Почвоведение»

«Хотите стать министрами, фундаментальными учёными, или успешными предпринимателями, идущими на шаг впереди всей планеты? Поступайте на факультет почвоведения МГУ!» - о своей учебе и карьере, а также талантах и перспективах выпускников-почвоведов рассказывает Хабдульсалам Патович Лигидов, экс-министр земельных ресурсов и госимущества Кабардино-Балкарской республики. Хабдульсалам Патович закончил кафедру физики и мелиорации почв под научным руководством Александры Федоровны Вадюниной в 1982 году. «Хотите стать министрами, фундаментальными учёными, или успешными предпринимателями, идущими на шаг впереди всей планеты? Поступайте на факультет почвоведения МГУ!» - о своей учебе и карьере, а также талантах и перспективах выпускников-почвоведов рассказывает Хабдульсалам Патович Лигидов, экс-министр земельных ресурсов и госимущества Кабардино-Балкарской республики. Хабдульсалам Патович закончил кафедру физики и мелиорации почв под научным руководством Александры Федоровны Вадюниной в 1982 году.

«Во-первых, Вы получите диплом самого важного вуза страны! Это уже стартовая позиция! В процессе даже простого общения в стенах университета Вы почувствуете ауру великих открытий человечества, почувствуете себя частью всего мироздания. Преподаватели дадут Вам необходимые алгоритмы жизнеустройства, которые будут универсальными в любых ситуациях. Вы будете понимать природу как таковую в целом и определите своё место в ней. В отличие от других специалистов, сможете заглядывать далеко в будущее, и от Вас будет зависеть, каким оно будет. Эти утверждения и выводы я делаю с высоты 65-летнего выпускника факультета почвоведения МГУ.

Факультет даёт фундаментальное образование, знания о почве, о земле как основе жизни и деятельности людей. Проходя обучение по разным предметам: математике, химии, физике, геологии, биологии, земельным ресурсам и другим перспективным научным проработкам - вы получите такой объём знаний, которых хватит на любые направления. И Вам просто нужно будет выбрать своё! Я, например, работал в органах власти, так сложилось. Всегда мог найти то решение, которое было бы наиболее приемлемым из предлагаемых. Но я всегда видел дальше остальных. Мне всегда было интересно заглядывать, а что там дальше - меня этому научил факультет. Во время обучения я этого не понимал, меня больше интересовали друзья, девочки, как сходить на дискотеку, как сдать очередную сессию... Но само собой как-то впиталось все, - молодой был! Работал впоследствии председателем Земельного комитета по Кабардино-Балкарской республике (КБР), руководителем управления Кадастра объектов недвижимости по КБР, министром земельных ресурсов и госимущества КБР.

Такие универсальные алгоритмы, заключенные в выражения: «Почва зеркало ландшафта», «Характерное время» и другие - выстроили мой поведенческий характер в работе. И когда начинались не совсем компетентные дискуссии на любом уровне, я говорил: «Почва зеркало ландшафта, - и для понимания добавлял, - она записывает всё как на магнитной ленте (на жёсткий диск сказали бы сейчас), надо уметь это считывать». Когда разбирали ситуации, растянутые во временном поле по тем или иным событиям, я напоминал про характерное время и говорил просто: «Всё что происходит в промежутке больше этого - константа, а всё что меньше - не существенно». Такие универсальные алгоритмы, заключенные в выражения: «Почва зеркало ландшафта», «Характерное время» и другие - выстроили мой поведенческий характер в работе. И когда начинались не совсем компетентные дискуссии на любом уровне, я говорил: «Почва зеркало ландшафта, - и для понимания добавлял, - она записывает всё как на магнитной ленте (на жёсткий диск сказали бы сейчас), надо уметь это считывать». Когда разбирали ситуации, растянутые во временном поле по тем или иным событиям, я напоминал про характерное время и говорил просто: «Всё что происходит в промежутке больше этого - константа, а всё что меньше - не существенно».