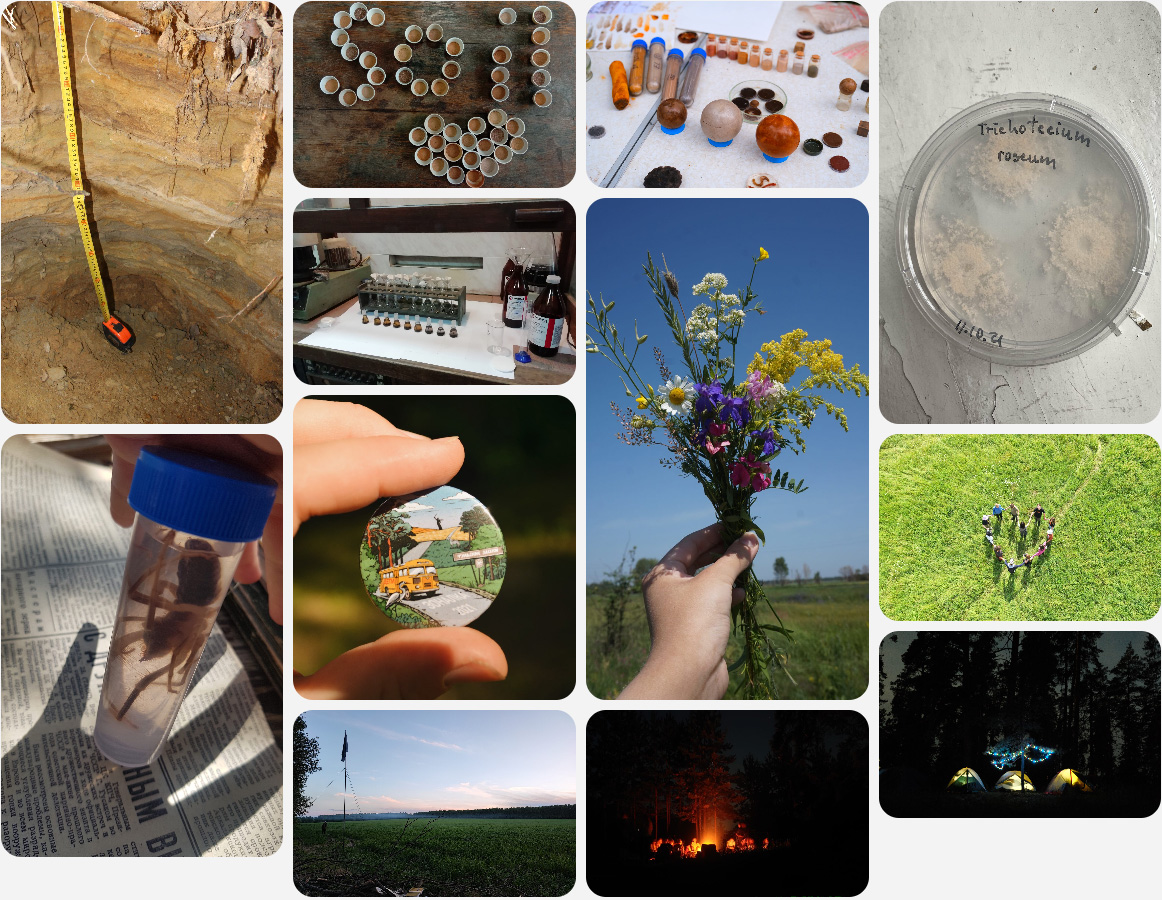

Кафедра Биологии почвРаздел материалов кафедры Биологии почв.

Гузев Владимир Сергеевич (17.03.1946 - 25.01.2010) - ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук, профессор. Область научных интересов: естественная и техногенная динамика микробиологических процессов в почве. Разработал представление о естественной динамике микробиологических процессов в почве как последовательной смене активности трех функциональных групп: гидролитиков, копиотрофов и олиготрофов. Регуляция активности той или иной функциональной группы микроорганизмов осуществляется трофическими субстратами по принципу обратной связи. Окончил факультет почвоведения МГУ в 1969 г. Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Электрокинетические свойства клеток микроорганизмов» в 1973 г. и докторскую диссертацию «Экологическая оценка антропогенных воздействий на микробную систему почвы» в 1989 г. Член диссертационных советов на факультете почвоведения МГУ и в ТСХА. Награжден медалями «Ветеран труда» и «В память 850-летия Москвы». Автор более 140 научных публикаций, среди которых «Применение электронной микроскопии в почвоведении, мелиорации и сельском хозяйстве» (1982), «Technogenic changes in soil microbiota» (1995). Читал спецкурс «Микроскопическая техника».

Умаров Марат Мутагарович (18.09.1939 - 28.03.2019), профессор, доктор биологических наук, заслуженный профессор Московского университета. М.М.Умаров - признанный специалист в области микробиологической трансформации азота в почве, в ризосфере и филлосфере растений, в желудочно-кишечном тракте животных (ЖКТ). Им разработаны основные модификации газохроматографических методов определения активности азотфиксации и денитрификации для целей почвенной микробиологии. Обосновал и развил представление о способности к азотфиксации большинства прокариот (бактерий и архей), принципиально изменившее взгляд о наличии её только у узкой группы высокоспециализированных бактерий. На основании исследований особенностей азотфиксации у небобовых растений и животных развил учение об ассоциативной азотфиксации (ассоциативном симбиозе) - ведущем процессе поступления "биологического азота" в биосферу. Под его руководством проводены приоритетные исследования азотфиксации в ЖКТ ряда грызунов - полёвок, песчанок, бобра и др. Предсказал (ныне экспериментально доказанную) возможность осуществления двух противоположных процессов - азотфиксации и денитрификации - клетками одного и того же вида бактерий.

Дуда Виталий Иосифович (р. 19.05.1937), старший научный сотрудник, доктор биологических наук. Работал на кафедре с 1964 по 1972 гг., организовал лабораторию электронной микроскопии. Основное направление его научной деятельности – ультраструктурная организация вегетативных и покоящихся клеток аэробных и анаэробных бактерий. Впервые описал специфические клеточные структуры, образование которых приурочено к переходу анаэробных бактерий в покоящееся состояние. Описал новые роды и виды бактерий. Результаты работ опубликованы в ряде обзоров и коллективной монографии «Торможение жизнедеятельности микроорганизмов» (1976).

Решетова Ирина Сергеевна (р. 15.12.1935), старший научный сотрудник, кандидат биологических наук. Проводила исследования в области коллекционного дела, методов хранения штаммов микроорганизмов, географического распространения дрожжей. Куратор единственной в мире коллекции почвенных дрожжей, в которой собраны и поддерживаются штаммы многих видов дрожжей, выделенные в различных географических районах Земли. Среди них описано несколько новых для науки видов. В составе коллекции найдены продуценты ценных веществ (липидов, полисахаридов, ферментов).

Калакуцкий Лев Владимирович (11.05.1932 - 08.11.2020), профессор, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук. Заведующий отделом «Всероссийская коллекция микроорганизмов» Института биохимии и физиологии микроорганизмов РАН, президент Европейской организации коллекции культур. С 1972 по 1984 гг. читал на кафедре лекции по физиологии микроорганизмов, внес значительный вклад в развитие систематики и экологии актиномицетов, изучение их взаимодействия с растениями и водорослями, проводил совместные научные исследования с сотрудниками кафедры. Результаты этих работ опубликованы в книге «Развитие актиномицетов», написанной в соавторстве с Н.С.Агре (1977). За цикл работ «Актиномицеты в приспособлении к среде и эволюции» был удостоен премии им. С.Н.Виноградского.

Контактная информация: e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. телефон рабочий: 8 (495) 939-35-98 Биолого-почвенный корпус МГУ, комн. 198 И

Окончил факультет почвоведения МГУ в 1991 г. Защитил диссертацию по теме «Мультисубстратное тестирование почвенных микробных сообществ» в 1995 г. Область научных интересов: экология микроорганизмов, функциональное биоразнообразие. Разработал новый инструментальный экспресс-метод мультисубстратного тестирования, основанный на анализе функционального разнообразия микробных сообществ почв. Ведет практические занятия по спецкурсу «Методы почвенной микробиологии». Лауреат конкурса молодых ученых МГУ, стипендии МГУ для молодых преподавателей и научных сотрудников, добившихся значительных результатов в преподавательской и научной деятельности (2001). Награжден золотой медалью XXVII Международного салона инноваций в Женеве (1999).

Контактная информация: e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. телефон рабочий: 8 (495) 939-44-46 Биолого-почвенный корпус МГУ, комн. 293

Окончила факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова в 1990 году. Защитила кандидатскую диссертацию по теме “Актиномицеты рода Micromonospora в наземных экосистемах” в 2003 году. Основные научные интересы связаны с изучением структурно-функциональной организации актиномицетных комплексов в различных биогеоценозах. В настоящее время, объектом исследования являются мицелиальные актинобактерии, ассоциированные с беспозвоночными животными, и оценка их биологического потенциала. Для биотехнологий остаётся актуальным поиск продуцентов новых биологически активных веществ, в частности, новых антибиотиков. С этой точки зрения, большой интерес представляют актиномицеты, которые широко известны, как продуценты антибиотиков. Именно при совместном взаимодействии актиномицетов и беспозвоночных животных актиномицеты проявляют повышенную физиологическую активность. Ещё одним направлением работы является определение численности и таксономической структуры актиномицетных комплексов в тропических почвах и почвах с островов Новой Земли. Имеет 35 печатных работ, под её руководством защищены 5 курсовых, 4 дипломные работы. Темы работ бакалавров и магистров: “Антибиотическая активность актиномицетов, выделенных из ассоциаций с беспозвоночными животными”, “Структурно-функциональная организация актиномицетных комплексов низинных торфяников”, “Актиномицеты, как неотъемлемый компонент нефтяного пласта”, “Численность и таксономическая структура актиномицетных сообществ почв заповедных зон Вьетнама”.

Контактная информация: e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. телефон рабочий: 8 (495) 939-44-46 Биолого-почвенный корпус МГУ, комн. 293.

Окончила ф-т Почвоведения (диплом с отличием), очную аспирантуру на кафедре биологии почв, защитила диссертацию (Почвенные ацидофильные актиномицеты, 2003). Область научных интересов: ассоциации актиномицетов с насекомыми (разными видами муравьев), поиск продуцентов антибиотически активных веществ и ферментов, значимых для биотехнологии. Имеет 38 статей в том числе в высокорейтинговых журналах, 7 книг, 3 патента на изобретение. Автор 11 учебных курсов и 2 учебных пособий, ведет курс "Экологическая микробиология, а также летнюю практику "Экология организмов" для студентов 3 курса направления "Экология и природопользование". Под руководством Юлии Владимировны защищено 7 диломных работ (все на "отлично"), студенты активно докладывают результаты своих исследований на молодежных конференциях.

Окончила биолого-почвенный факультет МГУ в 1961 г. Защитила кандидатскую диссертацию по теме «Меланоидные пигменты почвенных актиномицетов» в 1966 г. и докторскую диссертацию «Актиномицеты в наземных экосистемах» в 1998 г. Область научных интересов: экология, почвенная микробиология. Установила специфические особенности актиномицетных комплексов разных типов почв, вертикальную и горизонтальную стратификацию различных родов актиномицетов, в том числе и «редких», в наземных экосистемах. Описала ассоциации актиномицетов с водорослями (актинолишайники) и почвенными беспозвоночными животными. Установила и охарактеризовала комплекс ацифофильных актиномицетов в кислых почвах. Читала спецкурсы «Строение, развитие, экология актиномицетов» и «Экология почвенных водорослей». Член Ученого совета факультета почвоведения МГУ. Лауреат премии им. М.В. Ломоносова, награждена медалями «Ветеран труда» и «В память 850-летия Москвы». Автор более 250 научных публикаций, в том числе монографий и учебных пособий: «Методы определения структуры комплексов почвенных актиномицетов и грибов» (1988, в соавт.), «Почвенные водоросли» (1990, в соавт.), «Почвенные актиномицеты» (1992), «Почвенные актиномицеты редких родов» (2000), «Экология актиномицетов» (2001, в соавт.), «Разнообразие актиномицетов в наземных экосистемах» (2002), «Практикум по биологии почв» (2002). Соавтор учебника «Биология почв» (1983, 1989).

Контактная информация: e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. телефон рабочий: 8 (495) 939-35-86 Биолого-почвенный корпус МГУ, комн. 287

Окончила факультет почвоведения МГУ в 1994 году. Работает на кафедре с 1997 года. Защитила кандидатскую диссертацию по теме «Жизнеспособность фрагментов мицелия почвенных микроскопических грибов в разных экологических условиях» в 1999 году. Область научных интересов: - структурно-функциональная организация почвенной микобиоты естественных природных и антропогенно преобразованных экосистем, современных и древних урбанизированных территорий; - биоиндикация антропогенных и естественных воздействий (урбанизации, радиоактивного загрязнения, погребения) на основании изменения свойств почвенных грибных сообществ и популяций; - биологический контроль при создании искусственных почвенных конструкций; - мониторинг грибного загрязнения воздушной среды урбоэкосистем; - исследование закономерностей распространения опасных для здоровья человека микроскопических грибов в наземных экосистемах; - микобиота погребенных почв. Читает курсы лекций «Строение, развитие и систематика грибов», «Экология грибов», «Современные проблемы экологии и природопользования» (с 2017 г.); участвует в чтении курсов «Основы биологической систематики», «Экологические аспекты биологической систематики»; проводит практические занятия по курсу «Строение, развитие и систематика грибов». Под руководством А.Е. Ивановой и в совместном руководстве защищено более 25 дипломных работ специалистов, бакалавров, магистров. Автор более 100 научных публикаций. Профиль в системе Google Scholar

Контактная информация: e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. телефон рабочий: 8 (495) 939-35-98 Биолого-почвенный корпус МГУ, комн. 198 И

Окончил биолого-почвенный факультет МГУ в 1973 г. Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Люминесцентно-микроскопическое изучение комплекса микроорганизмов и отдельных микробных популяций в почве» в 1976 г. и докторскую диссертацию «Популяционная экология почвенных микроорганизмов» в 2000 г. Область научных интересов: экология микроорганизмов, почвенная микробиология. В своих теоретических и экспериментальных работах использует традиции научной школы С.Н. Виноградского с упором на проблему “микроорганизм и его естественная среда обитания“ и телеономичность (целеполагание) микробных систем с механизмами “тонкой настройки“, включая антибиотики в качестве информбиотиков и почвенную резистому. Разработал ряд принципиально новых подходов к изучению поведения микробных популяций и сообществ в природных местообитаниях, что позволило в полной мере представить “динамическую микробиологию” c пониманием событий в линейном времени (хронос), циклах (сукцессии) и управлением желательными и нежелательными микроорганизмами (кайрос) . Предложил триаду приспособленности микроорганизмов к почве как природному местообитанию, которое характеризуется не только гетерогенностью, но и выраженной гетерохронностью. На примере ризобий показал возможность аддитивного механизма сборки природных микробных сообществ (“барокко в мире природы”) c подтверждением тезиса о решающей роли положительных кооперативных взаимодействий в формировании микробных систем (Анти-Рынок в природе по Г.А. Заварзину). Предложил ряд природоподобных биотехнологических решений на примере комплексных микробных удобрений, препаратов для биологического контроля, методов переработки животноводческих отходов на биополигонах. Использует метафору о “здоровье“ почвы для структурно-функциональной характеристики почвенной микробной системы, включая оценку адекватности определения “экологических услуг” микроорганизмов. Читает курсы «Динамика микробных популяций», «Биологический контроль», «Популяционная экология микроорганизмов в задачах экологической и продовольственной безопасности». Награжден золотой медалью XXVII Международного салона инноваций в Женеве (1999) и медалью «В память 850-летия Москвы». Академик Российской Экологической Академии (РЭА). Член ученого совета МГУ по специальности микробиология. Ответственный секретарь редакционной коллегии журнала Вестник МГУ.Сер.17. Почвоведение. Под руководством П.А. Кожевина успешно защищены 6 диссертаций по микробиологии на соискание ученой степени кандидата биологических наук и подготовлена к защите диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальностям микробиология и биотехнология. Автор более 250 публикаций, в том числе 8 монографий, учебников для университетов и патентов.

Контактная информация: e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. телефон рабочий: 8 (495) 939-35-46 Биолого-почвенный корпус МГУ, комн. 291

Окончила факультет почвоведения МГУ в 1990 г. Защитила кандидатскую диссертацию по теме «Микробное поглощение закиси азота в почвах» в 1995 г. Костина Н.В. является автором более 110 публикаций. Основные направления научно-исследовательской деятельности Костиной Н.В.: почвенная микробиология, физиология микроорганизмов, экология. Изучила особенности восстановления закиси азота в почвах, структуру комплекса микроорганизмов, восстанавливающих закись азота в почвах разных типов. Изучает активность процессов трансформации азота и углерода в почве. Установила наличие и оценила активность микробной азотфиксации, ассоциированной с пищеварительным трактом почвенных беспозвоночных: дождевых червей разных эколого-трофических групп, термитов, личинок насекомых. Изучает микробиом пищеварительного тракта почвенных беспозвоночных, его влияние на биологическую активность почв. Занимается вопросами биоконверсии органических отходов с использованием дождевых червей и личинок насекомых. Читает лекции по курсам «Физиология почвенных микроорганизмов», «Экофизиология микроорганизмов», «Геохимическая деятельность микроорганизмов», «Геоэкология микроорганизмов», а также курсы для внешних магистров «Биология почв» и «История экологии». Ведет семинарские и практические занятия по курсам «Биология почв», «Экология», «Современные методы почвенной микробиологии». Ученый секретарь диссертационного совета МГУ.03.13.

Профессор, доктор биологических наук, заслуженный преподаватель Московского университета. Контактная информация: e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. телефон рабочий: 8 (495) 939-22-17 Биолого-почвенный корпус МГУ, комн. 298 Б

Окончила биолого-почвенный факультет МГУ в 1971 г. Защитила кандидатскую диссертацию по теме «Биология психрофильных коринеподобных бактерий» (1978), докторскую диссертацию «Бактериальные сообщества городских почв» (2010). Область научных интересов: почвенная микробиология, бактерии в экстремальных и антропогенных (городских) местообитаниях. Основные направления исследований: 1. Изучение специфики формирования и функционирования бактериальных сообществ в экстремальных холодных (Арктика, Антарктида) и пустынных (Каракумы, Кызылкум, Негев) местообитаниях, городских почвах (Московский регион). 2. Экология малоизученных родов немицелиальных актинобактерий (Agromyces, Geodermatophilus). 3. Бактерии в малоизученных почвенных локусах (гифосфера, микоризосфера, почвенные новообразования). 4. Исследование почвенных наноформ бактерий (ультрамикробактерий) – самых мелких прокариотных обитателей почвы. Работа проводится с использованием оригинальных, разработанных в лаборатории методов (фильтрация через ядерные мембранные фильтры, окраска красителем L7012, позволяющим охарактеризовать жизнеспособность клеток), молекулярно-биологического метода FISH и традиционных методов почвенной бактериологии. Читает для почвоведов («Почвенная микробиология») спецкурсы «Биохимия почвенных микроорганизмов», «Строение, развитие и экология бактерий», проводит семинарские занятия по курсу «Общая экология» и лабораторные занятия по почвенной бактериологии и биохимии. Для экологов (специализация «Биологический контроль») читает новые оригинальные курсы «Экология прокариот» и «Экологическая биохимия». Награждена медалями «Ветеран труда» и «В память 850-летия Москвы». Автор около 200 публикаций. Автор и соавтор учебных пособий «Методы выделения и идентификации почвенных бактерий» (1989), «Методы газовой хроматографии в почвенной микробиологии» (2002), «Бактериальное разнообразие почв и методы его изучения» (2004), «Методические материалы для семинарских занятий по курсу "Общая экология" (2003), «Методы оценки бактериального разнообразия почв и идентификации почвенных бактерий»(2003), «Методы выделения и изучения почвенных актиномицетов, продуцентов антибиотиков» (2005), «Общая экология.Методические материалы для семинарских занятий»(2008), «Методы оценки численности и разнообразия бактериальных и актиномицетных комплексов торфяных почв»(2010). Совместно с другими сотрудниками кафедры написаны главы в коллективных монографиях: «Структурно-функциональная роль почвы в биосфере»(1999), «Экология на рубеже ХХI века»(1999), «Деградация и охрана почв»(2002), «Структурно-функциональная роль почвы и почвенной биоты в биосфере»(2003), «Роль почвы в формировании и сохранении биологического разнообразия» (2011), «Почвы в биосфере и жизни человека: монография»(2012), «Функционирование микробных комплексов в верховых торфяниках: анализ причин медленной деструкции торфа» (2013).

Контактная информация: e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.; телефон рабочий: (495) 939-36-03; Биолого-почвенный корпус МГУ, комн. 295

Окончила факультет почвоведения в 1996 году. Под руководством Ивана Юрьевича Чернова выполнила и в 2001 году защитила диссертацию по теме «Синэкология дрожжевых грибов в лесных экосистемах». С 2003 года работает на кафедре сначала в должности младшего научного сотрудника, а с 2018 года – научного сотрудника. Область научных интересов: биология, экология и систематика дрожжевых грибов, ассоциации дрожжей с различными группами беспозвоночных. Является соавтором более 50 статей. В рамках спецкурса «Строение, развитие и систематика дрожжей» ведет практические занятия. В качестве преподавателя участвует в проведении летних практик для студентов-экологов по «Общей экологии» и «Экологии организмов». Некоторые публикации:

Профессор, доктор биологических наук. Контактная информация: e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. телефон рабочий: 8 (495) 939-34-05 Биолого-почвенный корпус МГУ, комн. 197

Окончила факультет почвоведения МГУ в 1996 г. Защитила кандидатскую диссертацию по теме «Особенности микробной трансформации азота в водопрочных агрегатах почв разных типов» в 1999 г. и докторскую диссертацию «Гидролитические прокариотные комплексы наземных экосистем» в 2012 г. Область научных интересов: почвенная микробиология, экология, охрана окружающей среды. Выявила специфику устойчивости и развития гидролитических прокариотных комплексов, осуществляющих деструкцию полисахаридов (хитина и пектина) в наземных экосистемах, установила закономерности их распространения в биогеоценозах и зависимость функциональной активности от основных экологических факторов (влажности, температуры, присутствия метаболизируемого субстрата). Разработала модификацию флюоресцентномикроскопического метода анализа гибридизации клеток in situ (FISH) для определения филогенетического положения метаболически активных прокариот в различных экосистемах. Автор спецкурса «Молекулярно-биологичекие методы в экологии», ведет практические и семинарские занятия по курсу «Биология почв», «Биология», «Экология». Автор более 90 научных публикаций, в том числе соавтор монографий и учебных пособий «Микробные сообщества и их функционирование в процессах деградации и самовосстановления почв» (2002). «Возникновение биожизни на планете Земля и микроорганизмы» (2005). «Практикум по биологии почв» (2002). «Экология актиномицетов рода Actinomadura.» 2004. «Образование и поглощение парниковых газов в почвенных агрегатах» (2006). «Математическая статистика для почвоведов» (2006). «Идентификация метаболически активных клеток прокариот в почвах с применением молекулярно-биологического флюоресцентномикроскопического метода анализа fluorescence in situ hybridisation (FISH)» (2008). «Молекулярно-биологические аспекты исследований в экологии и микробиологии» (2010). «Экстремофильные и экстремотолерантные актиномицеты в наземных экосистемах» (2011). |

|

Старший научный сотрудник, кандидат биологических наук

Старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Старший преподаватель, начальник курса, кандидат биологических наук

Старший преподаватель, начальник курса, кандидат биологических наук Научный сотрудник, кандидат биологических наук.

Научный сотрудник, кандидат биологических наук. Зенова Галина Михайловна (р. 13.11.1938) - профессор, доктор биологических наук, заслуженный профессор МГУ

Зенова Галина Михайловна (р. 13.11.1938) - профессор, доктор биологических наук, заслуженный профессор МГУ Ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук

Ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук Профессор, доктор биологических наук

Профессор, доктор биологических наук Доцент, кандидат биологических наук.

Доцент, кандидат биологических наук.

Старший научный сотрудник, кандидат биологических наук, секретарь кафедры по учебным вопросам

Старший научный сотрудник, кандидат биологических наук, секретарь кафедры по учебным вопросам