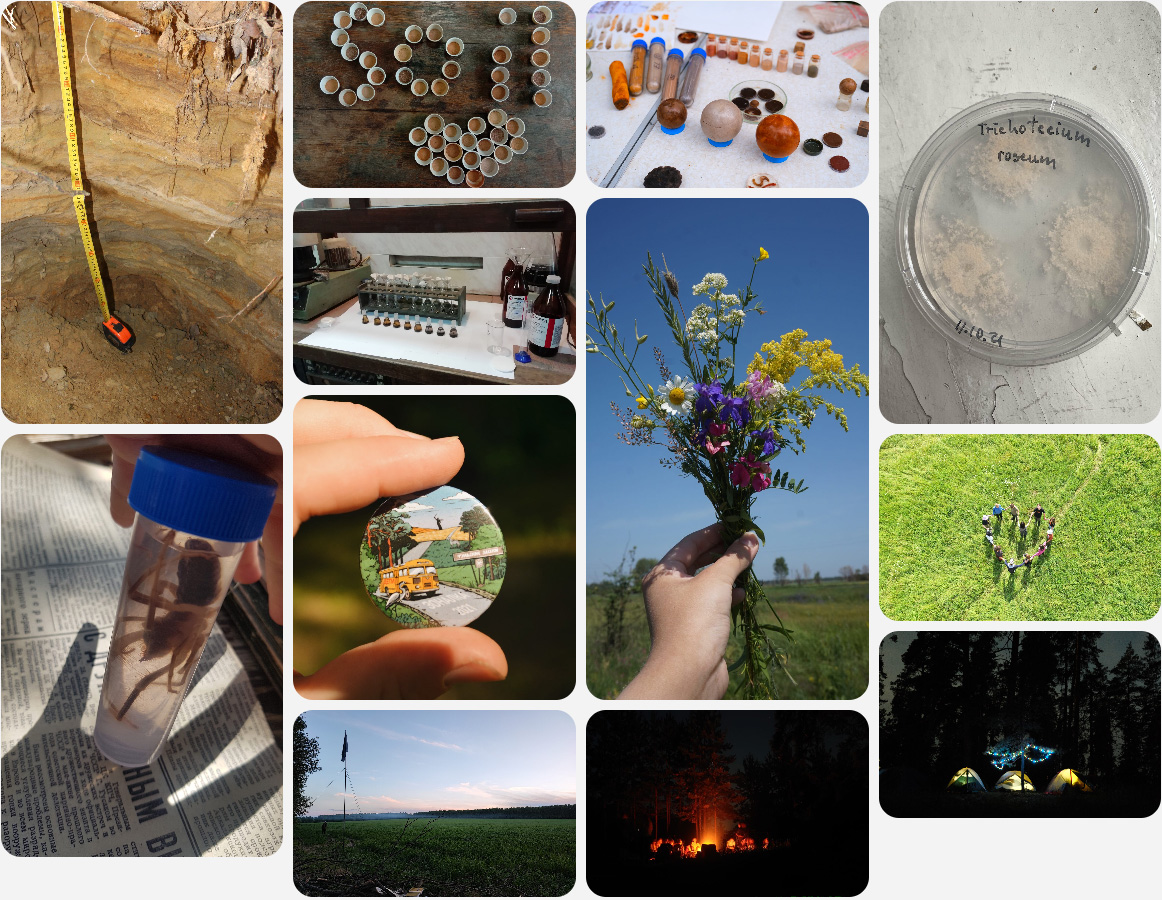

Кафедра Биологии почвРаздел материалов кафедры Биологии почв.

Передо мной никогда не стоял вопрос выбора профессии. Еще со школы я интересовалась биологией. Но, только поступив на кафедру биологии почв факультета Почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, я открыла для себя удивительный мир микроорганизмов, населяющих нашу планету. Учеба на факультете для меня это: ребята-однокурсники, со многими из которых мы до сих пор поддерживаем тесные связи; это строгие, но справедливые, отзывчивые и добрые, а главное высококвалифицированные преподаватели; это познавательные лекции и полезные практические занятия и потрясающе интересная наука – микробиология. Курсовые и дипломная работа, учеба в аспирантуре и защита диссертации, под руководством проф. Д.Г. Звягинцева, проф. Г.М. Зеновой и д.б.н. П.А. Кожевина – это тот багаж знаний и опыта, которые, безусловно, помогли мне в выборе дальнейшего пути – моей работе в Институте микробиологии Российской академии наук. Освоенные на кафедре методы микробиологии и теоретическая база оказались незаменимы в изучении микробного мира, поиске новых организмов и изучении уже известных. В нашем институте работает много выпускников кафедры биологии почв МГУ. Результаты их работы, статьи в известных научных журналах говорят о высокой профессиональной подготовке, полученной в университетских стенах. И, хотя я уже давно окончила Университет, у меня до сих пор самые близкие, деловые и просто человеческие отношения с сотрудниками моей родной кафедры. Хочется искренне сказать: огромное спасибо ВАМ за всё, что ВЫ делали и делаете для студентов и аспирантов, для бывших и нынешних своих учеников, для развития микробиологии как фундаментальной и прикладной науки. Здоровья ВАМ и больших научных достижений! Что еще можно добавить? Что университет действительно стал для меня вторым домом, что он дал мне заряд на всю жизнь, обогатил знаниями и желанием познавать новое. И это не просто высокие слова. Надеюсь, что нынешние студенты поймут меня, когда будут вспоминать свои университетские годы с чувством бесконечной радости и благодарности. Ваша Тамара Бабич

Манучарова Н.А. Молекулярно-биологические методы в почвоведении и экологии : учебное пособие. - М: "Университетская книга", 2014. - 68 с. (ISBN 978-5-91304-341-2)

В пособии изложены принципы и методические аспекты применения молекулярных методов для исследования биологических объектов природных экосистем. Обсуждаются вопросы определения биоразнообразия микробного прокариотного комплекса, находящегося в метаболически активном состоянии в исследуемых системах.

Для студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников, специализирующихся в области почвенной микробиологии, агрохимии, почвоведении, экологии.

Издано при финансовой поддержке гранта РФФИ № 13-04-00269.

Manucharova N.A.

Application of molecular biological techniques (FISH) in environmental studies provides a more complete information concerning the taxonomic diversity and potential hydrolytic activity of microbial complexes of terrestrial ecosystems that exist in a wide range of environmental factors (moisture, temperature, redox potential, organic matter). The combination of two molecular biological techniques (FISH and DGGE-analysis of fragments of gene 16S rRNA total amplificate) enables an informative assessment of the differences in the structure of dominant and minor components of hydrolytic complexes formed in different tiers of terrestrial ecosystems. The functional activity of hydrolytic microbial complexes of terrestrial ecosystems is determined by the activity of dominant and minor components, which also have a high gross enzymatic activity. Degradation of biopolymers in the phylloplane is mainly due to the representatives of the Proteobacteria phylogenetic group (classes alpha and beta). In mineral soil horizons, the role of hydrolytic representatives of Firmicutes and Actinobacteria increases. Among the key environmental parameters that determine the functional activity of the hydrolytic (chitinolytic) complex of soil layer (moisture, nutrient supply, successional time), the most significant one is moisture. Moisture levels providing maximum activity of a hydrolytic microbial complex depend on the soil type. Development of a hydrolytic microbial complex occurs in a very wide moisture range - from values close to field capacity to those close to the wilting moisture point. The functional role of mycelial actinobacteria in the metabolism of chitin consists, on the one hand, in active decomposition of this biopolymer, and on the other hand, in the regulation of microbial hydrolytic complex activity through the production of biologically active regulatory metabolites, which occurs in a wide range of environmental parameters (moisture, temperature, organic matter, successional time). Experimental design is applicable to identify in situ optimal values of environmental factors that considerably affect the functional parameters of hydrolytic microbial complexes.

Манучарова Н.А. Гидролитические прокариотные комплексы наземных экосистем. - М: "Университетская книга", 2014. - 272 с. (ISBN 978-5-91304-342-9) Монография посвящена исследованию специфики устойчивости и развития гидролитических прокариотных комплексов, осуществляющих деструкцию полисахаридов (хитина и пектина) в наземных экосистемах, установлению закономерности их распространения в биогеоценозах и зависимости функциональной активности от основных экологических факторов (влажности, температуры, присутствия метаболизируемого субстрата). На основе экофизиологических критериев определена функциональная значимость гидролитических прокариотных микробных комплексов в наземных экосистемах, выявлена степень толерантности исследуемых микробных комплексов к экстремальным параметрам экологических факторов. Разработана модификация флюоресцентномикроскопического метода анализа гибридизации клеток in situ (FISH) для определения филогенетического положения метаболически активных гидролитических прокариот вертикальных ярусов наземных экосистем – почвенного, наземного (подстилка) и надземного (филлосфера). Обнаружена новая функциональная активность актиномицетов в гидролитическом прокариотном комплексе: их контролирующее влияние на уровень дыхания комплекса в широком диапазоне параметров (влажности, поступления органического вещества, сукцессионного времени). Установлена возможность классификации и биодиагностики образцов наземных экосистем по структурному показателю микробного комплекса, в том числе по его гидролитической составляющей. Книга предназначена для специалистов микробиологов, экологов, почвоведов, агрохимиков и биотехнологов, может служить учебным пособием для студентов, обучающихся по данным специальностям.

Чернов И.Ю. Дрожжи в природе. - М: Товарищество научных изданий КМК, 2013. - 336 с. (ISBN 978-5-87317-927-5) В монографии обобщены знания об особенностях экологии дрожжевых грибов. При этом автор ставил перед собой две задачи. Во-первых, представить общую картину распространения дрожжевых грибов в природе на основе собственных материалов, полученных за более чем 30-летний период исследований, и всех имеющихся данных, относящихся к этому вопросу. Во-вторых, попытаться на примере дрожжевых грибов, как на удобной модельной группе микроорганизмов, обсудить ряд дискуссионных проблем, таких как природа вида у агамных организмов, количественная оценка разнообразия и его форм, экологическая целостность высших таксонов, дискретность и континуальность микробных сообществ, подходы к их классификации. Книга предназначена для микробиологов, микологов, экологов, почвоведов, а также студентов данных специальностей. Функционирование микробных комплексов верховых торфяников - анализ причин медленной деструкции торфа

Функционирование микробных комплексов верховых торфяников - анализ причин медленной деструкции торфа / Добровольская Т.Г., Головченко А.В., Звягинцев Д.Г., Инишева Л.И., Кураков А.В., Смагин А.В., Зенова Г.М., Лысак Л.В., Семенова Т.А., Степанов А.Л., Глушакова А.М., Початкова Т.Н., Кухаренко О.С., Качалкин А.В., Якушев А.В., Поздняков Л.А., Богданова О.Ю., под ред. И.Ю. Чернова - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2013. - 128 с. (ISBN: 978-5-87317-892-6) В монографии приводятся и обсуждаются результаты многолетних исследований авторов в области изучения физико-химических и микробиологических свойств торфяных почв Европейской и Азиатской (Западная Сибирь) частей России. Основное внимание при этом акцентируется на проблему медленной деструкции торфа в верховых торфяниках. Установлено, что в верховых торфяниках содержится огромная грибная биомасса, в её структуре доминирует активный компонент — мицелий. Однако его жизнеспособность, как и прорастание спор грибов, падает с глубиной. Низкое разнообразие и низкая доля бактерий гидролитического блока в этих почвах связаны, возможно, с ингибирующим действием сфагнолов. Кислая реакция среды, низкие температуры и недостаток питательных элементов не являются главными факторами, ограничивающими деструкцию торфа. Наиболее значимым фактором, обеспечивающим замедленную деструкцию сфагнума на первых этапах сукцессии, является сложный полисахаридный состав стеблей сфагнума, который с трудом используется в качестве источника углерода даже грибами. В толще торфяников в качестве факторов, ограничивающих деструкцию торфа, наиболее значимыми представляются обилие фенольных соединений и анаэробные условия, в которых эти вещества обладают особой токсичностью и не дают работать гидролитическим ферментам. Основоположник направления: Звягинцев Дмитрий Григорьевич Установлены основные принципы строения и функционирования комплекса почвенных микроорганизмов (почва как множество сред обитания, пул микроорганизмов, пул метаболитов, принцип ненасыщенности почвы микроорганизмами, правило дублирования). Определено значение адгезии клеток в жизнедеятельности почвенных микробов. Установлена специфика развития клеток в тонких капиллярах и пленках. Разработаны новые принципы определения степени обогащенности почв микроорганизмами и внеклеточными ферментами. Сформулировано представление о микробной системе почв как о функциональной триаде (копиотрофы, олиготрофы, гидролитики). Обосновано положение о том, что разные уровни антропогенных нагрузок на микробную систему почвы вызывают разные типы ее изменчивости. Руководитель направления: Иванова Анна Евгеньевна Определена роль токсинов почвенных сапротрофных микромицетов в ингибировании роста растений. Идентифицированы токсины микромицетов. Установлена роль грибных меланопротеинов в формировании гуминовых кислот. Установлено, что под влиянием различных антропогенных факторов происходит упрощение видовой структуры и изменение пространственно-временной организации почвенной микробиоты. Изменяется видовой состав грибов, характеризующийся развитием видов, несвойственных для данных зональных условий. Наиболее специфические изменения грибных комплексов происходят в городах. В почвах происходит накопление опасных для человека потенциально патогенных, аллергенных и токсичных видов грибов. Дана количественная оценка участия грибов и бактерий в трансформации азота в естественных почвах и в почвах агроэкосистем. Руководитель направления: Качалкин Алексей Владимирович Создана единственная в стране лаборатория биологии дрожжей, в которой проводятся эколого-таксономические исследования природных комплексов дрожжевых грибов. Получен обширный экспериментальный материал по распространению дрожжевых грибов во всех природных зонах стран бывшего СССР, а также в горных районах. Эти данные послужили основой для разработки принципов географии и экологии дрожжей. На примере сообществ дрожжевых грибов разработаны подходы к синэкологическому анализу микробных сообществ в масштабе биогеоценозов, разработан ряд методических подходов к таким оценкам. На количественном уровне установлена связь структуры дрожжевых сообществ почв с широтно-зональными факторами среды. Создан компьютерный банк данных по географическому распространению почвенных дрожжей, в котором собрана практически вся имеющаяся информация о численности и таксономическом составе дрожжей в природных местообитаниях. Создана богатейшая коллекция культур дрожжей, на базе которой описано свыше двух десятков новых видовых и родовых таксонов. Руководители направления: Добровольская Татьяна Глебовна и Лысак Людмила Вячеславовна Разработаны новые подходы к исследованию бактериальных сообществ в масштабе биогеоценозов. Выявлена четкая стратификация бактериальных сообществ, связанная с вертикально-ярусной организацией фитоценозов и конвейерной переработкой растительного опада микроорганизмами. Сравнительный анализ бактериальных сообществ как в разных ярусах одного и того же биогеоценоза, так и в разных типах биогеоценозов, позволил выявить четкие различия между всеми этими типами сообществ. Показано, что различные антропогенные воздействия приводят к нарушению структуры бактериальных комплексов почв: доминированию отдельных видовых популяций, появлению индикаторных на урбанизацию родов и видов микроорганизмов, многие из которых обладают потенциально патогенными, либо токсигенными свойствами. Руководитель направления: Зенова Галина Михайловна Применены нетрадиционные подходы к исследованию актиномицетных комплексов, что позволило всесторонне исследовать почвенные актиномицеты многих родов, и их экологические особенности. Разработка новых методов выделения из почв так называемых «редких» родов актиномицетов позволила выявить новую картину распространения этих микроорганизмов в почвах. Показано, что в некоторых почвах могут доминировать иные роды, кроме стрептомицетов. Структура почвенных актиномицетных комплексов существенно различается в почвах основных биоклиматических зон. Обнаружено существование вертикальной стратификации в распределении актиномицетов в биогеоценозе, которая выражается в сочетании непрерывности в отношении стрептомицетов и дискретности в отношении других родов. Руководитель направления: Лысак Людмила Вячеславовна Состав исследовательской группы: к.б.н., м.н.с. Е.В. Лапыгина, аспиранты И.А. Конова, Ю.А. Загрядская, Е.Н. Цыганова, студенты. Основные направления исследований: 1. Изучение бактериальных сообществ природных и антропогенных (городских) почв и сопряженных субстратов. Исследование бактериальные сообщества городских почв разной степени антропогенной нагрузки выявили определенную специфику формирования и функционирования бактериальных сообществ. В почвах, сформированных в условиях длительной земледельческой практики (городские ботанические сады, огороды на территориях монастырей), бактериальные сообщества характеризуются более равномерным распределением бактерий и активным развитием целлюлозоразрушающих бактерий по всему профилю. Таксономический состав характеризуется значительной долей родококков, устойчивых к различным типам загрязнения, а также артробактера и стрептомицетов, тяготеющих к нейтральным и слабощелочным почвам. В сильнозагрязненных городских почвах в сапротрофном бактериальном комплексе происходит перераспределение таксонов в пользу увеличения удельного веса бактерий, адаптированных к определенным типам загрязнений: пигментированные родококки – нефть, полихлорбифенилы, артробактерии, азотобактер – подщелачивание почвы, энтеробактерии – хозяйственно-бытовое загрязнение. В загрязненных городских почвах и сопряженных субстратах происходит накопление опасных для человека потенциально патогенных энтеробактерий и аллергенных родококков, что свидетельствует о нарушении экологической функции почвы как «бактериального фильтра» и может представлять опасность для человека.

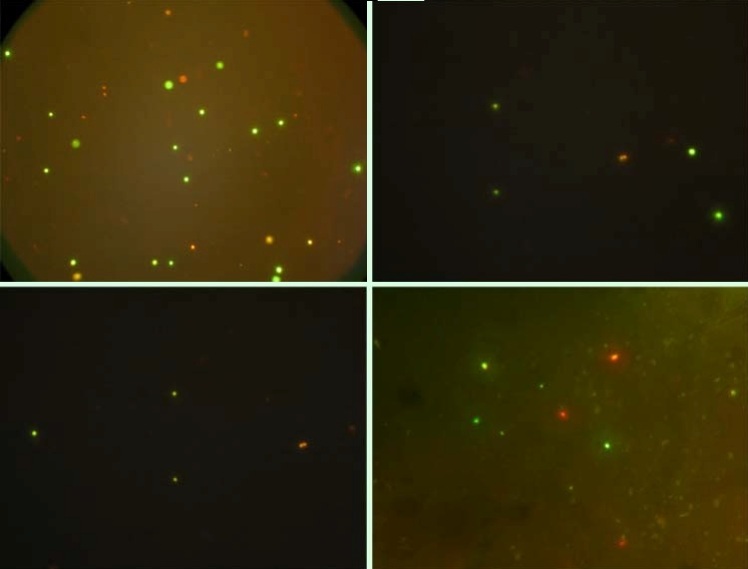

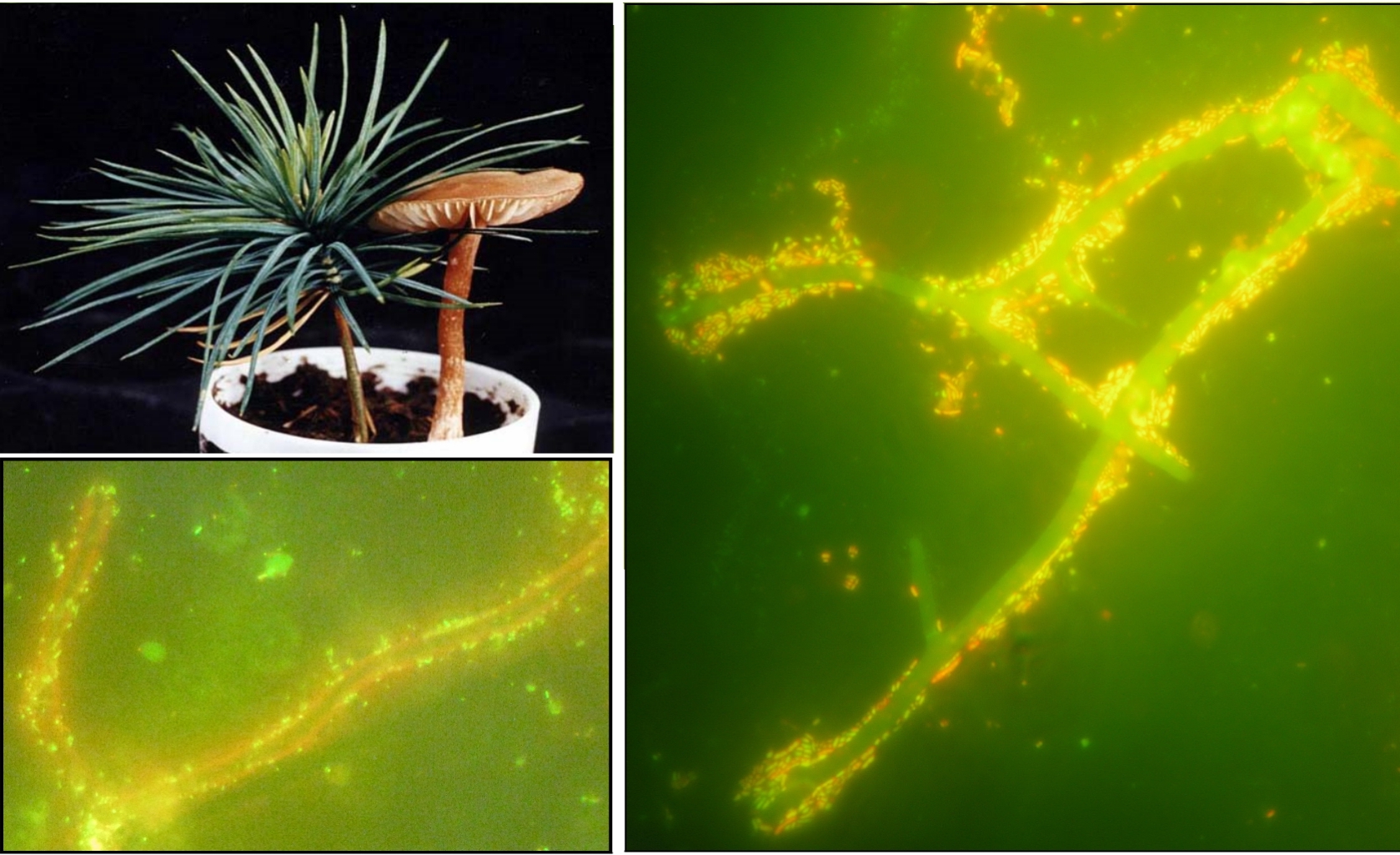

Окраска почвенной суспензии красителем L7012 (LIVE/DEAD): зеленые клетки – потенциально жизнеспособные (с неповрежденной мембраной), красные – нежизнеспособные (с поврежденной мембраной). 2. Бактериальные сообщества малоизученных почвенных локусов. Гифосфера и микоризосфера базидиальных грибов. Базидиальные грибы, образующие обильные мицелиальные маты, по характеру действия на бактериальное сообщество в гифосфере делились на две группы. Базидиомицеты первой группы оказывали ингибирующее действие на бактерии, а базидиомицеты второй группы оказывали стимулирующее действие на бактерии. Базидиомицеты-эктомикоризообразователи вызывали увеличение численности сапротрофных бактерий в гифосфере и микоризосфере в 2–6 раза и существенной перестройке структуры сапротрофного бактериального комплекса. Выявлены таксоны бактерий, постоянно присутствующие в гифосфере базидиомицетов и способные к образованию «бактериальных пленок» на поверхности гиф.

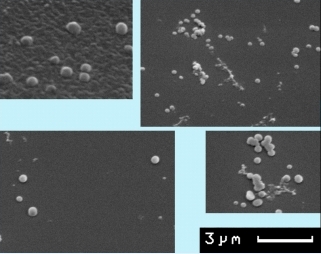

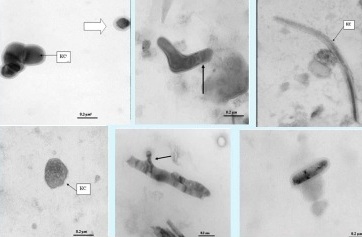

Биопленки Pseudomonas sp. на поверхности гиф. Почвенные конкреции (ортштейны). Почвенные конкреции (ортштейны) представляют собой особый почвенный локус, специфика которого в сравнении с вмещающим горизонтом проявляется в увеличении доли клеток бактерий с ненарушенной мембраной, более высокой долей наноформ бактерий, иным соотношением филогенетических групп Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria, Gammaproteobacteria, Deltaproteobacteria, Acidobacteria и Planctomyces, меньшим морфологическим разнообразием бактерий. Полученные результаты свидетельствуют о значительной роли бактерий (в том числе наноформ бактерий) в процессах образования карбонатных, марганцевых, железистых и железо-марганцевых конкреций. 3. Наноформы бактерий в природных и антропогенных почвах. Разработанный в лаборатории метод фильтрации почвенной суспензии через ядерные мембранные фильтры с размером пор 220 нм с последующей окраской суспензии красителем L7012 позволил определить численность и охарактеризовать потенциальную жизнеспособность наноформ бактерий в природных городских почвах. Установлено, что численность наноформ бактерий в исследованных почвах составляет десятки и сотни млн. клеток в 1 г почвы. Доля наноформ в природных почвах не превышает 5-7% от числа клеток обычного размера, в городских загрязненных почвах доходит до 15-20%, еще выше в примитивных аллювиальных почвах Антарктиды (до 50%). Характерной особенностью наноформ бактерий является высокая потенциальная жизнеспособность (95-98%), по сравнению с клетками обычного размера (около 60%). Таксономический состав наноформ бактерий на уровне крупных филотипов (метод FISH) тот же, что и клеток более крупного размера, однако среди наноформ зафиксировано большая доля неидентифицированных клонов. Методами сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии выявлено значительное морфологическое разнообразие наноформ бактерий. Значительная численность, высокая потенциальная жизнеспособность, филогенетическое и морфологическое разнообразие наноформ бактерий позволяют рассматривать их как «пул» микробных клеток, позволяющий бактериям сохраняться в неблагоприятных условиях внешней среды.

Наноформы бактерий в сканирующем электронном микроскопе.

Наноформы бактерий в просвечивающем электронном микроскопе 4. Практическое аспект – использование почвенных бактерий в целях биотехнологии. Разработка микробиологических основ применения препарата «Бактогумус», представляющего собой препарат гуминовых кислот из бурого угля, модифицированный активными штаммами бактерий – деструкторов ксенобиотиков, для целевой ремедиации почв. Выделение и изучение штаммов-деструкторов алифатических и ароматических углеводородов нефти для получения бактериальных препаратов для борьбы с нефтяными загрязнениями биосферы.

Методы исследования, используемые в лаборатории:

Руководитель направления: Манучарова Наталия Александровна

Состав исследовательской группы: аспиранты Т.И. Чернов, А.Д. Железова, Е.М. Кольцова, П.В. Направление исследований:

Используемые методы:

Практический аспект:

Основные научные достижения: Численность физиологически активных гидролитических прокариотных комплексов, по данным модифицированного метода анализа гибридизации клеток in situ (FISH), составляет третью часть от количества всех прокариотных организмов надземного (филлосфера), наземного (подстилка) и почвенного ярусов исследованных биогеоценозов. Выявлены различия в филогенетической структуре гидролитических прокариотных комплексов пространственно-сукцессионного ряда: функциональными и филогенетическими доминантами при деструкции биополимеров в надземном ярусе являются представители группы Proteobacteria (альфа- и бета-), тогда как в почве усиливается роль бактерий групп Firmicutes и Actinobacteria. Исследование структурных и функциональных показателей гидролитических микробных комплексов широкого ряда почв выявило, что наиболее активно процессы разложение полисахаридов протекают в черноземе и серой лесной почвах, где роль основных гидролитиков принадлежит прокариотам. В черноземе впервые выявлены in situ молекулярные детерминанты хитинолитической активности микроорганизмов - фермент хитиназа и ген chi A (хитиназ группы А), принадлежащий представителям филогенетических групп Actinobacteria и Firmicutes. Эти филумы определены как доминирующие в прокариотном хитинолитическом комплексе чернозема совокупным применением классических методов посева из почвы и молекулярно-биологическими методами – гибридизации клеток in situ (FISH) и ДГГЭ-анализом денатурирующего градиентного гель-электрофореза. Среди широкого ряда исследованных в условиях микрокосмов экологических факторов (температура, влажность, внесение органического вещества, время сукцессии), влияющих на развитие и функциональную деятельность гидролитических микробных сообществ почв, наиболее значимым оказывался уровень увлажненности почв, при этом в большей степени для хитинолитического комплекса по сравнению с пектинолитическим. Уровень влажности, обусловливающий максимальную активность гидролитического комплекса, определялся типом почвы. При высоких уровнях увлажненности и температуры в микробном комплексе заметно возрастает роль прокариотных организмов, в основном актиномицетов. Обнаружена новая функциональная активность актиномицетов в гидролитическом прокариотном комплексе: их контролирующее влияние на уровень дыхания комплекса в широком диапазоне параметров (влажности, поступления органического вещества, сукцессионного времени). При оптимальных для жизнедеятельности большинства микроорганизмов влажности (60% от полной влагоемкости) и температуре (27оС) среди пектинолитических и хитинолитических комплексов исследуемых почв внутри домена Bacteria доминантами являются представители филогенетических групп Firmicutes и Actinobacteria. С возрастанием влажности и понижением температуры в прокариотном микробном комплексе возрастает доля протеобактерий (альфа- и бета-). С понижением влажности и возрастанием температуры отмечается увеличение одноклеточных актинобактерий. Руководитель направления: Полянская Любовь Максимовна Основные направления исследований: Изучение сукцессий микробных комплексов. С конца 70-х годов под руководством Д.Г. Звягинцева складывается новое направление в экологии почвенных микроорганизмов - изучение сукцессий микробных комплексов. Основные параметры, характеризующие микробное население почв, изменяются в ходе годового цикла. Меняются как общая численность микроорганизмов, так и соотношение численностей различных функциональных и таксономических групп, а соответственно и интенсивность и направление биохимических процессов. Наибольший вклад в разработку сукцессионного направления внесла ученица Д.Г. Звягинцева Л.М. Полянская. Итогом многолетней работы по изучению микробных сукцессий в почве стала их совместная монография “Microbial succession in soil”, вышедшая в издательстве Harwood Academic Publishers в 1995 г. В 1996 г. Полянская Л.М. защитила докторскую диссертацию “Микробная сукцессия в почве”. Многолетние исследования годовых сукцессий почвенных микробоценозов в модельных и полевых условиях позволили добиться новых, оригинальных результатов в экологии почвенных микроорганизмов. Проведена оценка общего состояния микробных систем, подробно описаны сезонные колебания численности и биомассы микробоценоза в целом, различных систематических групп и видовых популяций микроорганизмов в почвах разных типов. Впервые с помощью люминесцентно-микроскопического метода изучено вертикальное распределение микроорганизмов разных групп по профилю основных типов почв. Показано, что концентрация микроорганизмов всех групп выше в верхних горизонтах, однако общие запасы микроорганизмов в почвенном профиле выше, чем в подстилке, и измеряются десятками т/га. Установлено, что в микробной биомассе доминируют грибы, большая часть которых жизнеспособна. Доля углерода микробной биомассы (прежде всего биомассы грибов) в запасах углерода всего содержащегося в почве органического материала весьма высока. Полученные результаты являются основанием для новой оценки общего количества живого вещества в биосфере и заставляют переосмыслить роль царства грибов в глобальных биогеохимических процессах.

В лаборатории Л.М.Полянской изучены сезонная и межгодовая динамика численности прокариотных и эукариотных микроорганизмов. При сопоставлении хода сукцессионных событий не только по сезонам одной годовой сукцессии, но и по различным годам с их своеобразием кривых температуры и влажности выявляется ситуация, хорошо знакомая историкам: принципиальной несводимости событийного ряда - “сюжета” к собственно содержанию разыгрываемого действа, при их практической неразделимости. Содержанием почвенной сукцессии является поддержание гомеостаза. Оно неизменно при всем многообразии годовых сукцессий, что также, по-видимому, объясняется избыточной биомассой и избыточным видовым разнообразием микробных сообществ. Следует подчеркнуть, что не только внешние возмущения инициируют сукцессионные события. Многократные наблюдения над почвенными образцами, инкубируемыми при постоянной температуре и влажности, как с внесением дополнительного субстрата, так и без внесения такового, показывают, что сукцессия идет в любом случае, так как ее главными движущими силами являются накапливаемые напряжения в сообществе, разрешающиеся сменой доминирующих популяций. Чрезвычайно существенно, что при реальной пространственной гетерогенности почвы с неравномерным распространением в ней субстратов и микробной биомассы, пространственные различия не перекрывают временных и, таким образом, не мешают наблюдению сукцессий почвенных микроорганизмов. Исследования динамики биологического разнообразия микроорганизмов в ходе почвенных сукцессий служат методологической базой для решения проблемы индикации экологического состояния почв по биологическому разнообразию населяющих их микроорганизмов. Вскрытые механизмы регуляции позволяют решать вопросы контроля за применением бактериальных удобрений. Изученные сукцессионные закономерности дают исходный материал для инвентаризации ресурсов микробного населения и теоретического обоснования методов направленного поиска и выделения промышленно важных микроорганизмов. В ходе многолетней работы, обобщенной, в частности, в докторской диссертации, в ряду зональных почв Евразии были исследованы численность и биомасса микроорганизмов сохранных почв нескольких заповедников. За период работы после защиты докторской диссертации впервые комплексно описаны особенности содержания и структуры микробной биомассы в почвах различных угодий, подвергшихся антропогенному воздействию. Установлено, что характер и интенсивность антропогенного вмешательства существенно сказываются на численности и биомассе почвенных микроорганизмов и их распределении по профилю. Окультуривание почвы приводит к общему снижению микробной биомассы и, в первую очередь, к снижению биомассы грибного мицелия, при этом в почве возрастает роль различных групп бактерий. Это дает основание для репрезентативной количественной оценки нарушений в функционировании комплексов почвенных микроорганизмов. Количественные характеристики содержащейся в почвах микробной биомассы (прежде всего общее количество и распределение по профилю, далее доля прокариотного комплекса во всей биомассе и, наконец, соотношение спор и мицелия в комплексе грибов) являются важнейшими индикаторами экологического состояния почвенного покрова. Опираясь на изучение ненарушенных аналогов, можно разрабатывать микробиологические критерии степени деградации и успешности рекультивационных мероприятий применительно к конкретному типу почвы в конкретном физико-географическом контексте. Описание микробных сукцессий вошло в учебные курсы биологии и экологии, читаемые соискателем и его коллегами на факультете почвоведения МГУ им. М.В.Ломоносова. Успех любых экспериментальных исследований в значительной мере зависит от комплекса использованных методических приемов. Работы выполненные под руководством Л.М.Полянской содержат в себе разработку новых методов почвенной микробиологии. Написаны главы по методам люминесцентной и иммунофлуоресцентной микроскопии в учебном пособии "Методы почвенной микробиологии и биохимии". В лаборатории Л.М.Полянской воспитано немало учеников, участвующих в разработке сукцессионного подхода к изучению почвенных микроорганизмов. Под руководством Л.М.Полянской защищено более 50 курсовых и дипломных работ. Среди ее учеников один лауреат премии Ленинского комсомола (Додзин М.Е.) и 2 стипендиата Международной Соросовской Программы образования в области точных наук (Бурканова О.А., Девин Б.А.). Защитили кандидатские диссертации М.Е.Додзин, Е.И.Волкова, Магда Миргани, Е.Г.Тригер, Головченко А.В., Оразова М.Х., Бабкина Н.И., Павлова О.С., Гейдебрехт В.В., Свешникова А.А., Паникова А.Н., Медведева М.В. |

|

ECOPHYSIOLOGY OF HYDROLYTICAL MICROBIAL COMMUNITIES IN TERRESTRIAL ECOSYSTEMS : Study guide. – М. Publishing company “University book”, 2014. – p.71

ECOPHYSIOLOGY OF HYDROLYTICAL MICROBIAL COMMUNITIES IN TERRESTRIAL ECOSYSTEMS : Study guide. – М. Publishing company “University book”, 2014. – p.71 Вышла монография доцента кафедры биологии почв, доктора биологических наук Н.А. Манучаровой.

Вышла монография доцента кафедры биологии почв, доктора биологических наук Н.А. Манучаровой. Вышла монография заведующего кафедрой биологии почв, член-корр. РАН, проф. И.Ю. Чернова.

Вышла монография заведующего кафедрой биологии почв, член-корр. РАН, проф. И.Ю. Чернова. Вышла коллективная монография по результатам многолетних работ, проводимых на кафедре по изучению микробных сообществ болот.

Вышла коллективная монография по результатам многолетних работ, проводимых на кафедре по изучению микробных сообществ болот.

Иванов; студенты.

Иванов; студенты.