Отзывы студентов и выпускников

Биологический факультет, географический, химический - здесь большинству выпускников все понятно. Но почвоведение не изучают в школах, поэтому немногие знают, что скрывается за этим названием. А скрывается многое: от изучения химических процессов и микробных сообществ в почвах до глобальных экологических проблем и вопросов государственного кадастрового учета. Чтобы отсечь все сомнения и помочь с выбором, факультет почвоведения начинает публикацию серии отзывов своих студентов и выпускников. Содержание раздела: про что хотите почитать?

Раздел регулярно обновляется. Если Вы хотите, чтобы и Ваш отзыв был опубликован здесь, присылайте его отв. секретарю приемной комиссии Позднякову Л.А. на адрес Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Но серьезно заниматься экологией я стала в 9 классе. Именно тогда я узнала о том, насколько хрупка красота окружающего мира и как многое зависит от деятельности человека. Вместе с учителем биологии, которая и открыла для меня столь интересный предмет, мы проводили исследования, участвовали в экологических конкурсах и конференциях. Финальным штрихом нашей работы стала победа во Всероссийской олимпиаде школьников по экологии, которая дала мне право поступить в любой вуз, где обучают специалистов-экологов, без вступительных испытаний. Мой выбор пал на МГУ имени Ломоносова. На тот момент, я мало знала о факультете почвоведения. Первое знакомство с ним произошло в июле 2010, когда мы с мамой приехали подавать документы в приемную комиссию. Помню, как с энтузиазмом расспрашивала секретаря о том, чем же здесь занимаются, что преподают и есть ли научные конференции и олимпиады. Не могу не отметить тот факт, что мне сразу понравился интерьер факультета: коридоры, обшитые деревом, аудитории с величественными партами, за которыми сидело не одно поколение – все это создает атмосферу фундаментальности университета и образования в нем (на память сразу приходит известное выражение: театр начинается с вешалки…). Так и началась моя студенческая жизнь. У нас не было разделения на почвоведов и экологов с первого курса, направление подготовки выбиралось после второго года обучения, когда за спиной была практика в Чашниково и уникальная зональная практика. Я выбрала почвоведение, вторым шагом был выбор кафедры, который, признаюсь, был не из легких. Я посещала дни открытых дверей, советовалась с преподавателями и друзьями. Мне хотелось восполнить недостаток информации о законах в области земельных отношений, поэтому кафедра земельных ресурсов и оценки почв стала моей родной кафедрой. На спецкурсах рассказывали о процедурах оценки ущерба, нанесенного различными видами загрязнений, о законодательстве в сфере отходов, о бонитировке почв, о нормировании антропогенного воздействия, учили рассчитывать кадастровую стоимость земель, показывали современные методы биоиндикации и биотестирования. Курс об экологической экспертизе заканчивался прохождением производственной практики в организации, занимающейся подготовкой инженерно-строительной документации и разработкой технических регламентов, после которой стало понятно, как применять полученные знания в университете непосредственно в деле. При желании всегда можно найти работу по специальности, а можно продолжить свое обучение дальше в магистратуре и аспирантуре. Какой путь выбрать - зависит только от Вас! В завершении хочется сказать замечательные слова одного преподавателя, что в моей жизни было два важных события – это рождение и поступление в Московский Государственный Университет! Астайкина А., выпускница 2015, каф. земельных ресурсов и оценки почв, направление «Почвоведение»

Образование, которое дает наш факультет можно считать уникальным, в том плане, что редко где можно встретить такой широкий спектр дисциплин под руководством научной элиты. Конечно, не все пройденное было полезно, но это сугубо дело каждого. В любом случае от информации остался отпечаток. Но дело даже не в предметах, не в том, что лучший ВУЗ страны, не в авторитете и рейтингах. МГУ учит быть самостоятельным. МГУ сбивает спесь с "умников" и подает руку помощи сознательным. Университет начинает сортировать с момента дополнительных вступительных испытаний и до самого последнего этапа обучения. Это то самое "бутылочное горлышко", которое отбирает самых приспособленных, самых стойких и уверенных. И это - ценно. Ну а пока первый этап пройден, что же нас ждет - "море хранит молчанье". И из этого моря мы рано или поздно выйдем на сушу. Чекин М.Р., выпускник 2017, каф. биологии почв

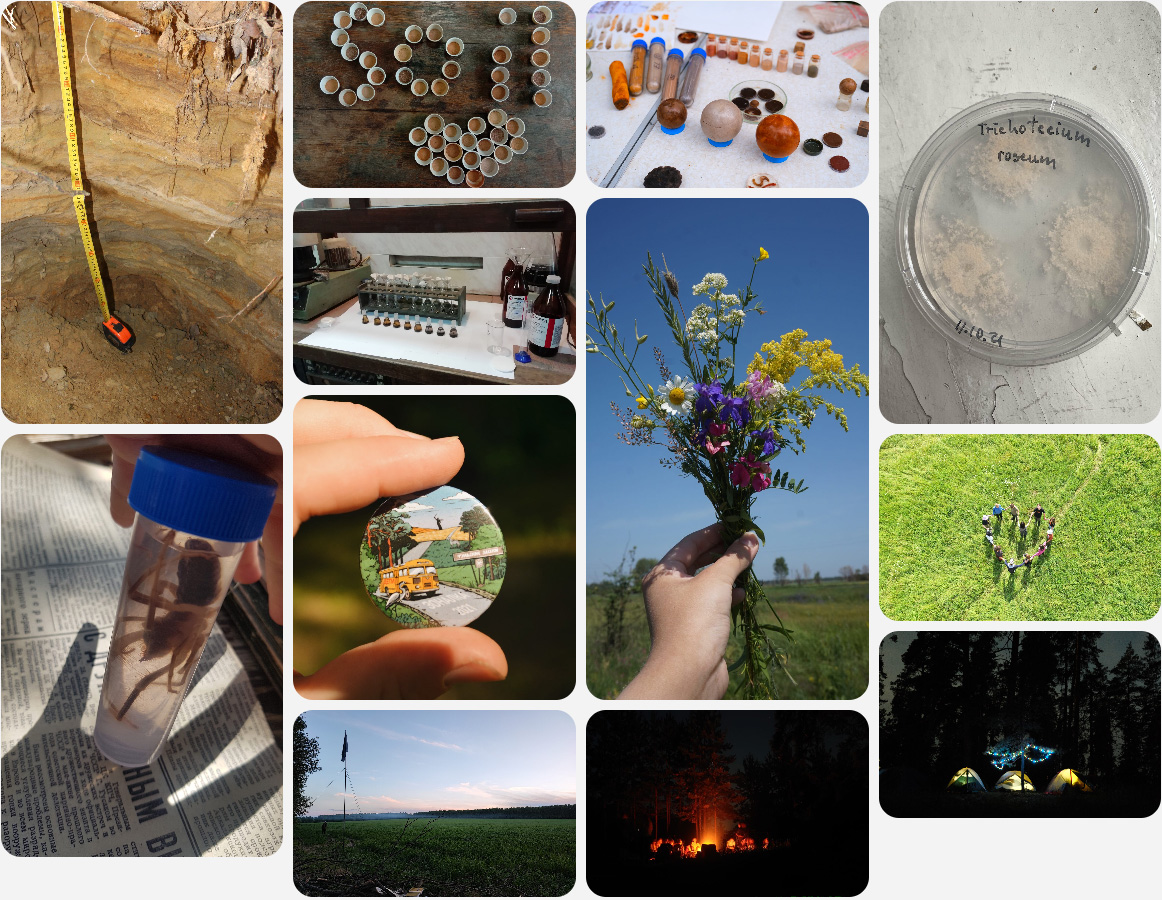

Еще вчера знала, что напишу про МГУ. Но не думала, о чем именно. Вечером подошла к лифту в ДАСе, когда его дверь уже закрывалась. Внутри был молодой человек, разговаривающий по телефону. Он увидел меня и нажал на кнопку задержки лифта. Очень мило, спасибо) Уже из контекста телефонного разговора стало понятно, что он отучился 4 года и планирует поступать в магистратуру. Краткий перебор вариантов свелся к очевидному: "Я не хочу в эти шараги. Я принял решение поступить сюда и сделаю это..." Дальше он вышел, а я поехала с мыслями: "Красавчик! Ему бы в Проект Армия". "Я решил, я сделаю это, я смогу". Еще одно место, где я чаcто слышу эти слова - именно окружение студентов МГУ. Я не хочу сказать, что другие хуже. Просто здесь каждый первый такой. МГУ хорош. Не образованием или оборудованием, а людьми. Я четыре года проучилась на самом дружном факультете бок о бок с лучшими студентами. Мы выпустились экологами - настоящими специалистами широкого профиля - умеющими все, даже прогать на С++. Мы вместе готовились к сессии бессонными ночами, а потом тусили. Ходили по полям, лесам и болотам. Копали почвенные разрезы, изучали климатологию, собирали гербарий... А ночами опять тусили. Мы делили шоколадку на 100500 частей, спали семером в четырехместной палатке и обходились одним ведром воды вместо душа. И все это могло бы звучать ужасно, если бы не эти люди на фото. Лучшие. Ахтямова Р.Р., выпускница 2017, каф. географии почв Интервью от Студенческого научного общества факультета почвоведения На наши вопросы ответили: Решетникова Радислава, аспирантка 1 года кафедры магистратуры кафедры географии почв

Чекин Михаил, аспирант 2 года кафедры эрозии и охраны почв (выпускник кафедры биологии почв) — Расскажите о выборе кафедры, научного руководителя и темы научной работы.

Рада: Изначально на третьем курсе я узнала о своем научном руководителе на кафедре общего почвоведения – и именно на ней училась в бакалавриате. Мне была интересна тема палеопочвоведения, связь с археологией (мне тогда представлялись романтичные пейзажи с огромными раскопами, глиняными черепками и костями мамонтов) – разумеется, все оказалось не таким, как грезилось, и тем не менее, очень интересным. В бакалавриате у меня была работа по Крымским почвам, а в магистратуре я перешла на кафедру географии почв и начала заниматься Поволжьем после участия в экспедиции на Волге «Флотилия плавучих университетов». Михаил: В бакалавриате и магистратуре я учился на кафедре биологии почв, занимался определением численности бактериофагов в различных типах почв под руководством Лысак Людмилы Вячеславовны и Лапыгиной Елены Владимировны. Тема мне в принципе нравилась, очень много было сделано по ней, работа отмечена на конференциях. Почему я решил сменить кафедру и тему? Вопрос хороший и закономерный, но и ответ на него достаточно простой: в конце магистратуры я имел опыт работы в организации, после чего понял, что мне интересно немного другое направление исследований, соответственно захотелось сменить научные интересы. Посоветовавшись с прежними научными руководителями, я выбрал кафедру эрозии и охраны почв, поговорил с ее заведующим, Олегом Анатольевичем Макаровым, и вот теперь под его руководством занимаюсь эколого-экономической оценкой деградации земель. — Кем Вы работаете? Рада: 0,5 ставки инженера на кафедре географии почв, с 4 курса. Михаил: Впервые я официально трудоустроился в конце 3 курса в НИИ «Митоинженерии МГУ», затем немного работал в Институте проблем экологии и эволюции РАН. На 1 курсе магистратуры я проходил практику в Департаменте Росприроднадзора по ЦФО, после чего устроился туда же работать. В начале обучения в магистратуре я устроился преподавателем экологии в Ассоциацию победителей олимпиад и до сих пор являюсь сотрудником этой образовательной организации. — Почему сделали выбор в пользу обучения в аспирантуре? Рада: Интересно продолжать заниматься исследованиями в своей сфере и интегрироваться в научное сообщество. Михаил: Так как я работал и собираюсь в дальнейшем работать по специальности в научной организации, то в таком случае степень кандидата наук даст большие возможности для карьерного роста. — Что способствует Вашему развитию в сфере науки и питает Ваши научные интересы? Рада: Участие в различных научных мероприятиях, конференциях, школах – это помогает взглянуть со стороны на свое исследование и узнать о других, расширить кругозор и завязать контакты с другими учеными, а кроме того, это всегда интересно и весело! Михаил: Для меня стимулом в сфере науки является природная любознательность и то, что, делая научные изыскания, я вкладываю частичку в общее развитие науки, именно таким образом, капля за каплей, и вырастает мое знание об окружающем мире. — Какая сфера деятельности наиболее интересна для Вас? Рада: Мне интересна полевая работа, работа в лабораториях, организационная деятельность и участие в мероприятиях с детьми. Михаил: Как, наверное, видно из ответа на предыдущие вопросы, я поработал в разных местах, считаю, что не важно место работы (офис, лаборатория, поле и т.д.), важно, чтобы был дружный коллектив, а сама работа приносила хоть немного удовольствия и, конечно же, хороший доход. — Опыт участия в конференциях, конкурсах, кейсах и прочее: Рада: Участвовала в нескольких российских конференциях (Докучаевские чтения и Ломоносов, конференция СЕИ «Человек и природа») и в зарубежной (SETAC в Бельгии), ездила на школу по геоморфологии и классификации почв в Польше, участвовала в конкурсе Фонда Потанина (дошла до очного тура). Михаил: Международная научная конференция XXI Докучавеские молодежные чтения, XXV Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов». Секция «Почвоведение», V Moscow International Conference «MOLECULAR PHYLOGENETICS AND BIODIVERSITY BIOBANKING», III и IV Молодежные конференции «Почвоведение: Горизонты будущего» Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Международная конференция «Фундаментальные концепции физики почв: развитие, современные приложения и перспективы», посвященная 90-летию со дня рождения профессора МГУ А.Д.Воронина, 2-й Российский микробиологический конгресс. Совет от Рады: Не бойтесь пробовать новое и искать то, что вам нравится! Совет от Михаила: Мыслите шире. Это очень ценно – выйти за пределы своего взгляда на вещи, понять другие точки зрения, другой образ жизни, другие ценности. Важно помнить, что у каждого своя правда, и зачастую она не совпадает с вашей. Цените свое время, но и не забывайте про других. Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях. Владимир Куликов, аспирант третьего года обучения кафедры земельных ресурсов и оценки почв рассказывает о своей научной работе. Владимир изучает возможности восстановления почв, загрязненных осадками сточных вод, с помощью ризосферных бактерий, мелиорантов и методов фиторемедиации под руководством Ирины Овакимовны Плехановой: «Состав осадков сточных вод зависит от специфики промышленной деятельности района, при этом он обычно отличается высоким содержанием органических веществ, а также азота, фосфора, кальция, калия – элементов минерального питания растений. Вместе с этим, сточные воды в большом количестве содержат тяжелые металлы, полициклические ароматические углеводороды и патогенную микробиоту. Именно это и ограничивает возможности безопасного использования осадков сточных вод в качестве удобрений. А такая идея выглядит притягательной, поскольку позволяет одновременно и решить проблему утилизации данного вида отходов, и получить дешевое и эффективное удобрение. Если сточные воды все же используются в этом качестве, то формируется комплексное загрязнение почв с высокой вариабельностью содержания тяжелых металлов. В таком случае необходима разработка мер по ремедиации почв для их дальнейшего безопасного и эффективного использования. Ремедиация - это комплекс мероприятий по устранению экологического ущерба. Для почв, загрязненных посредством внесения осадков сточных вод, мы изучаем разные методы восстановления: бактериальные препараты, внесение мелиорантов, фитомелиорацию. Каждый метод имеет и плюсы, и минусы. Моя задача – не только оценить возможность применения метода, но и сравнить их между собой, определить лучший, в том числе и по экономическим характеристикам. Параллельно с учебой я работаю государственным инспектором в области охраны окружающей среды в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Среди моих обязанностей – предупреждение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды. Сильные стороны почвоведа-эколога как специалиста на предприятии или в органах власти – это понимание законодательства в области охраны окружающей среды, нестандартное мышление и широкий спектр знаний». Студентка факультета почвоведения МГУ имени М.В.Ломоносова Ольга Манакова ответила на вопросы "Лаборатории научной журналистики" об обучении на факультете и о сфере своих научных интересов. Почему почвоведение это сложно и интересно, что скрывается за этим понятием, чем можно заниматься на факультете почвоведения и кто является вдохновляющим примером для наших студентов? Смотрим!

Наталья Шишигина, студентка кафедры биологии почв

из интервью для Студенческого научного общества факультета почвоведения

Рассказывает Борис Горин – выпускник кафедры географии почв 2012 года, в настоящее время работает менеджером в международной компании KPMG, одной из крупнейших в мире сетей, оказывающих аудиторские, налоговые и консалтинговые услуги, которая входит в Большую четвёрку: Рассказывает Борис Горин – выпускник кафедры географии почв 2012 года, в настоящее время работает менеджером в международной компании KPMG, одной из крупнейших в мире сетей, оказывающих аудиторские, налоговые и консалтинговые услуги, которая входит в Большую четвёрку:

"Я закончил кафедру географии почв. При подготовке дипломной работы под руководством Ирины Анатольевны Мартыненко занимался составлением почвенных карт города Москвы с применением методов ГИС. Освоение данных методов помогло мне быстро найти работу по окончании университета.

Я с теплотой вспоминаю студенческие годы. Факультет почвоведения Московского университета дал отличную подготовку и базу знаний для построения карьеры в области экологического консалтинга. Помимо серьезных профессиональных знаний, университет научил меня самостоятельно находить и анализировать информацию, выделяя главное, структурно мыслить и ставить цели. Что касается полученных софт-скилов, о которых все так часто говорят, обучение на факультете почвоведения вряд ли может конкурировать с обучением на других факультетах. Полевые практики, работа над дипломным проектом и в целом атмосфера на факультете всегда располагала к общению, как внутри студенческого коллектива, так и с преподавателями и профессорами. Умение донести свои мысли, договориться с людьми, способность учиться и креативить, дало основу умения вести переговоры, работать в команде и эффективно коммуницировать с коллегами в контексте профессиональной деятельности.

В настоящее время я работаю в компании KPMG менеджером группы операционных рисков и устойчивого развития. Веду проекты, связанные с низкоуглеродным развитием компаний, направленные на снижения рисков климатических изменений для населения и экономики в различных бизнес-секторах, среди которых металлургия, нефтегаз, нефтехимия, химия, транспорт. Проекты ведутся по всей России и странам СНГ. Работа очень разноплановая, активная, как говорится - не соскучишься.

В нашей компании и в нашей рабочей группе выпускники факультета почвоведения востребованы и активно работают. Я бы хотел мотивировать выпускников факультета следить за вакансиями нашей компании на сайте hh. Кроме навыков, о которых я говорил выше, от кандидата требуется знание английского языка".

Факультет почвоведения — дверь в новый мир 1. «Закономерная случайность» Кажется, ещё вчера я отлично закончила школу, при этом совершенно не имея представления, чем же заниматься в будущем. Да, хотелось чего-то интересного, естественнонаучного, «связанного с биологией». Была мысль про биофак, однако дико пугала необходимость там «препарировать лягушек», поэтому после окончания школы никакой определённой «нацеленности» и желания поступить куда-либо конкретно не было. Было желание заниматься какой-нибудь интересной наукой. Просматривая варианты, куда можно пойти с моей любимой биологией, наткнулась на почвоведение, на тот момент казавшееся для меня чем-то не очень понятным. «Слушай, пап, как ты думаешь, например, на факультете почвоведения — интересно?». — «Надо подумать, я же физик, далёк от этого... Но, похоже, там можно решать много важных интересных вопросов, например, как разные почвы можно улучшить, сделать более плодородными… Я бы занялся.» Решила поступить: МГУ, биологическая наука, а чем-то заинтересовать себя у меня обычно получалось очень быстро. 2. «Ощущения от процесса» Первый курс был самым трудным: непривычные тогда для меня университетские нагрузки, огромное количество новых сложных предметов, постоянно выплывающие школьные пробелы в основных дисциплинах: химии, математике, географии… Целостный образ почвенной системы тогда вырисовывался ещё с трудом. Очень необычные для меня по формату и крайне интересные летние практики после первого курса помогли «почувствовать» наш предмет и его «окружение»: растительность, геология и геоморфология действительно определяют направление почвообразования и «облик» почвы. Но окончательно на зональные и локальные закономерности почвообразования глаза открылись ближе к концу второго курса после предмета «география почв». Это непередаваемое чувство, когда ты осознаёшь, где на Земле какие почвы, почему они именно такие, когда можешь предугадать как будет выглядеть почва в конкретном месте… Самым интересным в почвоведении мне показались вопросы генезиса и эволюции почв (по каким законам почвы формируются и развиваются, что может повлиять на формирование конкретного типа почв, что может изменить ход почвообразования…). Выбор научного руководителя и дальнейшие исследования последовали в данном направлении. Благодаря кафедре географии почв и научному руководителю мне посчастливилось участвовать в экспедициях по изучению почв Ново-Иерусалимского монастыря, по изучению внутренней и пространственной организации текстурно-дифференцированных дерново-подзолистых почв, по изучению горных почв Алтая. Экспедиции – это всегда море новых знаний, эмоций и впечатлений. 3. «Что главное в науке?» В настоящий момент я детально изучаю многослойные карбонатные натёки на скелетных фракциях в алтайских криоаридных почвах: каждый микрослой в этих натёках имеет свою внутреннюю организацию, соответственно каждый из них образовывался под действием разных процессов и условий. В итоге можно реконструировать характер изменений природной среды в изучаемом регионе. Факультет сотрудничает со многими научными организациями. Моя работа сейчас является одним из направлений исследований лаборатории географии и эволюции почв Института Географии РАН по экстремальному почвообразованию, поддерживается грантами РНФ и РФФИ. Уверена, что в любом другом направлении, которым занимаются на факультете, также можно найти для себя интересную тему и заниматься тем, что приносит тебе удовольствие — это самое главное для успешной научной работы. 4. «Новые очки» Наши преподаватели – замечательные, интересные люди. На лекциях каждый раскрывал для нас наш предмет (почву) под новым углом зрения. Нередко на занятиях возникало чувство кайфа от осознания общих глобальных закономерностей и гениально-логичных, ранее неизвестных мне, особенностей строения или функционирования почвы и всего, что нас окружает. Благодаря факультетским курсам и обязательным дисциплинам, читаемым на других факультетах МГУ, мы получили целостную научную картину мира. 5. Необходимость почвоведения Понимание функционирования почв в перспективе даёт возможность ими «управлять»: прогнозировать все возможные изменения под действием определённых факторов, направлять развитие их свойств в необходимое нам русло. Это может быть ключом к решению проблем плодородия и продовольствия в регионах нашей планеты. Тот факт, что 2015 год назначен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом почв, говорит о том, что люди, далёкие от почвоведения, также начинают осознавать, насколько сейчас почвы незаменимо важны для человечества: их изучение, охрана, улучшение, рациональное использование. С уверенностью можно заключить, что почвоведение – необходимая, очень интересная и многогранная наука, где каждый может выбрать себе область по душе, заниматься решением актуальных вопросов и далее с успехом пойти в прикладную или научную сферу. Конопляникова Ю., выпускница 2015, каф. географии почв, направление «Почвоведение»

Давным-давно школьница из Ульяновской области приехала в Москву, чтобы посмотреть столицу. Была в программе и экскурсия к Московскому Госуниверситету. По традиции дети бросили монетки в фонтан перед главной высоткой, загадав учиться здесь. Тогда желание казалось совершенной фантастикой. Оказалось, возможно всё.

Как Анжелика Астайкина поступила, училась, добилась высот в науке и не потеряла себя - в девятом эпизоде документального сериала «Научно. Лично». Вместе с героиней вы попадете и на крышу учебного корпуса факультета почвоведения, и в его катакомбы, узнаете, что такое ветланды, лизиметры и как укротить мейн-куна.

О том, как сложилась профессиональная жизнь после окончания Университета, рассказывает выпускница факультета 2022 года Надежда Данилова. В дипломной работе Надежды «Сравнительная характеристика кадастровой стоимости земель агроландшафтов Северо-Западного федерального округа» была показана чувствительность подходов кадастровой оценки к различным почвенно-географическим условиям агроландшафтов. Обучаясь в бакалавриате, Надежда проходила производственную практику в ассоциации «Русское общество оценщиков» - и осталась там работать: «Моя профессиональная жизнь неразрывно связана с областью оценочной деятельности вот уже более четырех лет. Я контролирую деятельность практически 3000 оценщиков по всей стране. В свободное от работы время я передаю свои знания в области химии ребятам, выбравшим это направление для своей дальнейшей реализации. Сложно сказать, с какой областью знаний мне приходится сталкиваться в работе: это и аналитика, и право, и психология (когда пытаешься расстроенным специалистам объяснить, в чем они были не правы при выполнении своей работы), и математика. Знания, полученные в курсах высшей математики, информатики, кадастровой оценки, земельного права и правоведения позволили мне реализовать себя в профессиональной среде оценщиков. По моему мнению, естественно-научный профиль дает возможность попробовать себя в различных видах деятельности, развивает мышление и интерес к различным исследованиям. Также естественно-научные специальности предполагают много различных практик, в том числе и полевых. - Каких преподавателей Вы вспоминаете с особой теплотой? Сложно выделить кого-то конкретного, так как преподаватели всех курсов были прекрасными людьми и педагогами. С особой теплотой я вспоминаю весь преподавательский состав своей кафедры (физики и мелиорации почв), и отдельно не могу не выделить своего научного руководителя - Петра Михайловича Сапожникова, и прекрасную заведующую кафедрой Аминат Батальбиевну Умарову; Ирину Евгеньевну Смирнову – нашего куратора; Павла Владимировича Красильникова и его интереснейшие лекции по продовольственной безопасности; Алексея Сергеевича Сорокина. - Что бы Вы могли пожелать нынешним студентам факультета? Ставить перед собой цели и не бояться их достигать! Относиться ко многим вещам с философской точки зрения. Найти ту нишу, в которой захочется развиваться, дело, которое будет приносить удовольствие».

После окончания университета я устроился инженером-экологом по направлению инженерно-экологических изысканий. Огромным преимуществом при приеме на работу являлось то, что я понимал, чем мне предстоит заниматься и как выполнять поставленные задачи, за что огромное спасибо преподавателям кафедры! Спустя некоторое время лаборатория нашей организации была аккредитована на проведение радиологических исследований, а я являюсь единственным специалистом в нашей организации, кто может проводить эти измерения. Благодаря багажу знаний, который я приобрел в процессе обучения на кафедре, аккредитация и подтверждение компетенции лаборатории проходят легко и непринужденно, а экспертная комиссия всегда довольна процессом проведения радиологических исследований в нашей лаборатории. Через 2 года трудовой деятельности руководством компании я был переведен в кадровый резерв руководителей, а через 4 месяца был назначен на должность начальника отдела экологии ООО «Спецгеологоразведка», на которой тружусь уже 3 года. За время трудовой деятельности я профессионально развивался во многих направлениях, начиная с инженерно-экологических изысканий, заканчивая экологическим проектированием и производственным экологическим контролем. Все это было бы невозможно, без знаний, полученных на кафедре. Отдельное спасибо сотрудником кафедры за то, что научили работать с нормативно-технической документацией. Думаю, что в этом меня поддержит каждый выпускник, который в процессе трудовой деятельности сталкивается с нормативной документацией и множеством разночтений в ней. В заключении хотелось бы сказать, что я всегда буду рад встретить выпускника нашей кафедры, понимая, что он является специалистом высокого уровня. Семенихин А.И., выпускник 2012, каф. радиоэкологии и экотоксикологии, направление «Почвоведение»

- Какие впечатления от практики вообще? - Впечатления — атас! Я влюбился в зональную практику еще в первый раз, будучи студентом. После магистратуры я ездил стажером (у преподавателя Ольги Юрьевны Гончаровой), и, когда мне доверили быть полноценным бригадным преподавателем, был в восторге. Как сказал провожая студентов Лев Анатольевич Поздняков: «Нет таких людей, кто съездил бы в зональную практику и жалел об этом», — вот я не только не жалею, но и стремлюсь попасть туда снова. - Отличается ли зоналка со стороны преподавателя и студента? - Да, конечно. Когда ты студент, тебя беспокоят совершенно другие вещи: всё вовремя сдать, написать отчет, успеть потусоваться на костре и так далее. В качестве преподавателя приходится нести ответственность за всю бригаду: готовиться к полевым выходам и камеральным занятиям, пытаться понять, как лучше донести информацию до студентов, да и в целом повышать свой уровень осведомленности о предметах исследования — собственно, почвах. - Какие ценные качества даёт ребятам опыт полученный в зоналке? - Я, как и многие мои коллеги по зональной практике, убежден, что зоналка — не только про почвоведение, экологию, геоботанику. Это про работу в коллективе. Даже если студент не запомнит и не усвоит абсолютно всю полученную на практике информацию, он точно научится работать три недели с одной группой людей в непривычных для городского жителя условиях. Когда тебе поначалу некомфортно, или когда люди в твоей бригаде уже надоели за этот 21 день, когда тебе постоянно надо куда-то идти и что-то делать — вот тогда человек по-настоящему раскрывается, видит в себе все недостатки и может их исправить. Вот именно этот опыт — и есть самое главное, что дает зональная практика. - Легко или просто быть преподавателям в условиях зональной практики? - Поначалу (на первой и чуть-чуть на второй стоянках) мне было очень непривычно. Я не понимал, как правильно выстроить рабочий процесс со студентами, как правильно подавать им информацию и как, собственно, учить их почвоведению. Я думал, что можно просто отправить студентов в самостоятельный научный поиск — позволить им попытаться самим разобраться в том, что мы исследуем. Сам я планировал наблюдать и направлять студентов. Оказалось, что это так не работает. Студентам нужно объяснять, рассказывать, четко указывать им на то, что они должны найти в своем научном поиске. А если ты не объяснил, не рассказал или указал пять раз за практику — можно считать, что ты не сделал этого ни разу. Кроме того, когда ты молодой преподаватель, то бывает сложно выстроить нормальные рабочие отношения со студентами. Грани между «преподаватель — старший товарищ — друг» очень легко размываются в полевой, более неформальной, обстановке. Я был морально готов к этому, и заранее приготовил слова к тому случаю, когда студенты начнут нарушать субординацию. К счастью, мне очень повезло с бригадой — студенты сами очень строго держали себя в рамках. И даже после завершения условного «рабочего дня» на практике, относились с большим уважением и пиететом. - В современном мире при высоком уровне развития технологий - нужны ли полевые практики вообще и зональная в частности? - Да, конечно! Особенно — студентам факультета почвоведения. К счастью, почва — не тот объект, который можно познать на лекции, когнизировать посредством учебников или изучить на цифровом двойнике. Любой человек, который хочет называть себя почвоведом или экологом — обязан побывать в этом невероятном научном приключении. Многие мои коллеги считают зоналку центральной частью их обучения на факультете. И я с ними солидарен. Читать больше отзывов и рассказов про обучение на факультете

Со времени основания кафедру окончило более 600 студентов, половина из которых стала кандидатами наук, а сорок – и докторами. Здесь собраны рассказы и воспоминания выпускников кафедры разных лет.

Почему почвоведение? Редко кто в свои 16-17 лет отчетливо осознает, что за профессию он выбрал. И мало кому известна специальность почвоведа. Никто из знакомых вообще ничего об этом не слышал. Когда они узнают, что ты подал документы в МГУ - восторгаются, но потом переспрашивают: "Почвоведение? Что это?" И настает время мучительных объяснений, что это такое, хотя ты и сам еще толком не понимаешь что почем. Знакомые, кстати, отстают с расспросами, довольствуясь тем, что "это похоже на географию, геологию и биологию". А вот в твоей голове вопросов становится только больше. Так кто же такие почвоведы? Чем интересен конкретный факультет в МГУ? Что происходит с почвоведами после окончания ВУЗа и куда применить свежеполученные и аккуратно уложенные знания? Обо всем по порядку. Почвоведы - специалисты широкого профиля. Объект их пристального внимания - почва - плодородный слой Земли. Они исследуют ее физические, химические свойства, почвенных обитателей, занимаются проблемами очистки загрязненных, наример, нефтепродуктами почв, вопросами генезиса и оценкой общей "полезности" почв конкретны регионов, полигонов, для человека. В МГУ на факультете почвоведения много кафедр узких специализаций, и подробнее о каждой из них можно почитать на сайте или задать конкретные вопросы их представителям. Я расскажу про факультет в целом. Есть два направления - почвенное и экологическое. Разница в том, что у почвоведов больше химии, длиннее полевой этап практики в Чашниково, больше спецкурсов по процессам почвообразования и почвенным классификациям; у экологов программа включает не только "почвенную" экологию, но и общебиосферные процессы. Конечно, одно из самых интересных в жизни почвоведов - полевые практики. После 1 и 3 курса - на почвенном стационаре в Чашниково - час езды по Ленинградскому шоссе от Москвы. 1 курс занимается ботаникой (ходят по лугам и лесам, собирают гербарий, учат латынь), геологией (выезды и походы на пойму, овраги, описывают ландшафты, рисуют геологические разрезы, профили и карты, приносят с маршрутов образцы минералов и грунтов, составляют небольшую коллекцию), геодезией (бригады получают опытный полигон и картируют его с помощью результатов теодолитной и нивелирной съемки) и, само собой, общим почвоведением (копают разрезы, описывают их, отбирают образцы). 3 курс проходит практику по физике почв (проводят режимные температурные наблюдения, отбор проб газовой фазы почв и ее анализ, определяют грануломатрический состав и такие свойства, как полевая влагоемкость, теплоемкость и прочие), по земледелию (экскурсии в ангары сельскохозяйственной техники и в дружественную нам МСХА им. Тимирязева, где им показывают "столетний опыт", экспериментальные делянки со льном и картофелем, выращиваемым по голландской технологии, рассказывают про точечное земледелие, в Чашниково показывают в действии работу трактора с плугом и боронами, студенты меряют межгрядное расстояние и прочие показатели), по эрозии почв (наблюдения за эрозионной деятельностью рек и других водотоков, составление карт эрозионной опасности и прогнозирование ситуации с рекомендациями от студентов по защите земель) и по почвенной картографии (бригады составляют почвенные карты выделенных под их ответственность полигонов - закладывают несколько разрезов, с полсотни шурфов и прикопок, отбрают пробы и проводят их агрохимический анализ, результаты анализа отбражаются на картах). У экологов практика в Чашниково несколько иная. Зато досуг - общий! Это волейбол, игры в "Мафию", футбольные матчи с местными и между собой, импровизированные концерты с гитарами, где и студенты и преподаватели с удовольствием исполняют хорошие и любимые песни, тематические вечеринки и конечно, же - костер - сугубо студенческое мероприятие в лесу с костром и гитарами. У преподавателей, к слову, свои собственные костры)) еще предусмотрено по плану несколько экскурсий, почти всегда - разных. После 2 курса факультет отправляет студентов в зональную практику - вообще уникальное явление для московских ВУЗов. Это путешествие по России всем курсом, стоянки в палаточном лагере, еда, приготовленная в полевой кухне, длинные перегоны между почвенно-климатическими зонами и волшебное ощущение смены ландшафта с севера на юг, и ночные костры. На этой практике очень хорошо познаются люди, еще больше сплачивается курс и студенты открывают для себя много нового. Здесь занимаются ботаникой - опять собирают гербарий, слушают лекции, учат латынь; и почвоведением - копают разрезы и описывают столь разнообразные зональные и интразональные типы почв. Так же есть небольшие экскурсии по эрозии и орнитологии. И в придачу с почвоведами едут студенты биофака с кафедры геоботаники. Обыкновенно можно купаться там, где водоемы поблизости. Есть экскурсии в почвенный институт им. Докучаева, где расскажут про "каменную степь", и на Хреновской конезавод, в Ясную Поляну - усадьбу Л.Н. Толстого - и еще в какое-нибудь интересное место. После 3 курса еще есть производственная практика - тут уж кто как договорится с научным руководителем: можно поехать в экспедицию или проводить опыты в лаборатории или отправиться на международную конференцию. После 4 курса обыкновенно есть общая кафедральная и производственная практики - опять-таки зависит от кафедры и договоренности с научруком. К слову, научного руководителя стоит выбирать так, чтобы и человек был вам интересен, и тема научной работы - тогда получится хороший тандем и вам будет комфортно работать. После окончания факультета или уже со старших курсов почвоведы устраиваются работать в самые разнообразные места, например, службы экологического контроля на предприятиях (в том числе нефтегазового сектора). Выпускники кафедры биологии почв имеют специальнось микробиологов - их с удовольствием берут в фармацевтические фирмы - выращивать дрожжи для получения витаминов, в пищевую промышленность, аналитические лаборатории. Почвоведов высоко ценят даже в криминалистике, можно устроиться в лаборатории СЭС, само собой - в сельскохозяйственные заведения и фирмы. Физики почв имеют необходимые знания для того, чтобы быть успешными ландшафтными дизайнерами, а те, кто занимаются очисткой загрязненны земель и их рекультивацией - весьма востребованы при соответствующих производствах . Работу можно подыскать как с командировками и полевыми экспедициями, так и стационарную - в лаборатории. Есть возможность обучения в аспирантуре и дальнейшего продвижения в ученом мире. Кому что по душе. Главное понять, что вам интересно и приносит удовольствие. Любите себя, радуйтесь жизни и не сдавайтесь! Гармаш А., выпускница 2015, каф. биологии почв, направление «Почвоведение»

Расскажите о выборе кафедры и научного руководителя. Что для вас было приоритетом при выборе? На 1 курсе я сразу пошла на день открытых дверей на кафедру. Пообщалась с завкафедрой, рассказала ей, чем хочу заниматься, на тот момент были интересы заниматься нефтяными загрязнениями, она назвала мне 3 фамилии научных сотрудников, к кому можно прийти под крыло. Я почитала информацию про каждого на сайте, пообщалась со старшекурсниками, узнала «фишки и подводные камни» каждого потенциального научного руководителя, и написала письмо Марине Сергеевне, что хотела бы к ней. Потом сходила на стационар, мы пообщались, и как говорится – глаза в глаза, любовь, буря, эмоции…На 2 курсе я начала заниматься своей первой научной работой. Впечатления от учебы на кафедре, полезность спецкурсов и профиты.

У меня изначально был слабый уровень знания химии, боялась, что могу не потянуть спецкурсы и будет очень сложно. Однако, преподаватели настолько понятно объясняют даже самые сложные темы, что страх отпал с первой лекции по спецкурсу завкафедрой. У нас надо реально учиться, вникать сразу. Спецкурсы достаточно сложные, но очень полезные – каждый вытекает из другого. Насколько тяжело учиться? Есть ли возможность совмещать работу с учебой? Учиться достаточно сложно, но не смертельно. Не работаю на данный момент. В доковидное время я проходила стажировку в исполнительной дирекции РГО, было непросто совмещать с учебой, но возможно. Расскажите поподробнее о Вашей стажировке в РГО. В чем заключались Ваши обязанности? Оказалось ли прохождение стажировки полезным? Я проходила стажировку в департаменте по аналитической и проектной деятельности исполнительной дирекции РГО (ныне это уже 2 разных департамента). Я участвовала в подготовке отчетных документов и разработке тематических программ разных проектов. Часть моей стажировки проходила в дистанционном формате. Расскажите о своей дипломной работе, лабораторных исследованиях? Моя дипломная работа посвящена оценке качества вод реки Рудневка, которая протекает по Косинскому парку города Москвы. Я изучаю химический состав вод и донных отложений различными методами химического анализа. Применяя нормативные документы, рассчитываю коэффициенты и показатели, благодаря которым можно дать оценку степени и характера загрязненности. Изучение загрязнения малых рек очень важно, особенно в черте рекреационных зон большого города. Многие работы, посвященные изучению загрязнения рек, зачастую не затрагивают изучения донных отложений – потенциальных вторичных источников загрязнения. Я стараюсь дать комплексную оценку загрязнения реки с учетом сопряженной системы «вода-донные отложения». Всю лабораторную часть я выполняю на стационаре, там есть возможность выполнить почти весь перечень необходимых химических анализов. На нашей кафедре на данный момент я, наверное, единственная занимаюсь изучением загрязнения не почвы. Это интересный опыт, позволяющий расширить научный кругозор. Как и где проходила Ваша производственная практика? Была ли она полезна для последующей научной работы? Я проходила производственную практику в службе защиты окружающей среды НИИ «Пульсар». Эта практика помогла вживую увидеть работу эколога на предприятии, познакомиться с реальностью. Практика была больше полезна для профориентации, чем для научной работы. В ходе практики я изучала принципы работы службы, изучала технологический процесс и знакомилась с отчетной документацией и различными процессами работы предприятия.

Участвуете ли Вы во внеучебной деятельности университета? Я совмещаю учебу с общественной деятельностью, являюсь сопредседателем совета Студенческого союза МГУ, курирую деятельность Волонтерского центра МГУ, поэтому почти все традиционные международные мероприятия в нашем университете проходят с моим участием в роли организатора волонтерской поддержки. В рамках своей деятельности сопредседателя реализую свой проект «Школа тим-лидеров МГУ». Я стараюсь участвовать в различных конференциях, уже скопила порядка 10 публикаций в сборниках. Участвую во всероссийских форумах, например «Территория смыслов», «Трэвел форум», форум МК РГО и другие. На данный момент являюсь участником программы «Наставничества» РСВ и стипендиатом программы Экологического фонда имени В.И. Вернадского. В этом году мне удалось вернуться в спортивно-бальные танцы вместе с «Грацией МГУ». Наверное, самые мои любимые мероприятия в МГУ – это день Первокурсника и Татьянин день. А из городских – Фестиваль РГО в Зарядье. Такая активная общественная жизнь помогает поднять уровень коммуникации и командной работы, развить лидерские качества, прокачать креативное мышление, найти друзей – единомышленников, завести полезные знакомства и стать узнаваемым. На ваш взгляд, в чем преимущества получения высшего образования на факультете почвоведения МГУ?

Из преимуществ, наверное, основное – это возможность научиться комплексно подходить к исследованиям, четко видеть взаимосвязи и научиться работать руками как в поле, так и в лаборатории. Приятный бонус нашего факультета – это прекрасный преподавательский состав и шикарные полевые практики после 1 и 2 курса. Какая сфера деятельности наиболее интересна для Вас? Мне очень нравится процесс работы «в поле» и дальнейшая обработка проб в лаборатории. Очень здорово сравнивать свои полевые записи с полученными данными, выявлять взаимосвязи, причины тех или иных феноменов. Поскольку я общественник, мне нравится организовывать разные просветительские, научные и протокольные мероприятия. Я периодически провожу экопросветительские мастер-классы и читаю лекции – консенсус фундаментальных знаний и общественных наработанных навыков.

Какие навыки важны на практике больше всего? На практике, неважно работаете ли вы в лаборатории руками, читаете нормативные документы или составляете проекты, очень важно критически мыслить, находить взаимосвязи и причины. Важно применять навыки коммуникации – без этого вообще никуда. Наиболее яркие моменты студенческой жизни. Для меня самыми яркими моментами являются полевые практики, особенно зональная, на которую мы поехали после 3 курса, 265-летие МГУ, традиционная Масленица, съезд молодых ученых в Красновидово, выступление перед ректором на Студенческом Огоньке и практикум по химическим методам анализа компонентов окружающей среды! Совет студентам. Я бы хотела посоветовать брать от студенческой жизни все – попробовать себя везде, чтобы найти то, что вас заряжает, и чем вы реально хотите заниматься в жизни! Не бояться синдрома упущенной выгоды! Помнить, что необязательно выбирать только одно направление, всегда можно обучиться новому и найти способ соединить на первый взгляд несовместимые вещи, например, как у меня добровольчество и научная деятельность. И помнить, что мы все с вами многогранные личности, которые способны на многое, главное не бояться экспериментировать!

Факультет почвоведения — это не просто место, где ты получишь диплом, это настоящая школа жизни. Здесь ты сможешь получить уникальный опыт в самых разных сферах деятельности.

Наука. Преподаватели, многие из которых являются передовыми учеными, откроют перед тобой дверь в науку. Ту самую, что ты, возможно, видел в сериале «Теория Большого взрыва», но гораздо интереснее и по-настоящему. Это будет постепенное погружение – от азов до передовых научных исследований, которые делают жизни миллионов людей лучше. И у тебя будет возможность в этом участвовать.

Путешествия. Полевые практики и экспедиции дадут возможность почувствовать себя путешественником и первооткрывателем; человеком, который «бывал, видел и знает». Это огромный пласт жизненного опыта – человеческие взаимоотношения, интересные задачи и множество приключений. Поверь, это время ты потом будешь вспоминать как лучшие годы своей жизни.

Искусство выступать. Защиты курсовых и дипломных работ, подготовка рефератов — позволят научиться выступать перед аудиторией, делать доклады и презентации, что не раз тебе пригодится в дальнейшей жизни, чем бы ты ни занимался в будущем. Я крайне благодарен нашим преподавателям, которые нас «гоняли» выступать с рефератами и предзащитами — это, пожалуй, один из самых полезных скиллов во «взрослой жизни».

Фундаментальное образование. Огромное количество интересных предметов, которые читают лучшие преподаватели со всех факультетов Университета. То самое фундаментальное образование, о котором часто говорят за границей, как о силе российских ученых. Ты будешь подкован во всем, это расширяет кругозор и дает некоторую «мудрость»; понимание того, как устроен окружающий мир.

Море возможностей. Кстати, о других факультетах. Как студент МГУ ты волен посещать другие факультеты и слушать там любые лекции, порой безумно интересные! Можно получить второй диплом, выучить несколько языков, а главное познакомиться с множество интересных людей с других факультетов.

Спорт. Учась на факультете ты сможешь совершенно бесплатно посещать множество секций – от различных единоборств до гимнастики и шахмат. Спортивные традиции МГУ сильны, и под руководством профессиональных тренеров ты сможешь приятно провести время и даже добиться серьезных спортивных результатов. Первый год я ходил в бассейн, где меня научили отлично плавать. Затем был бокс. Потом я ходил на стрельбу, где мы два раза в неделю стреляли в тире (еще раз повторяю – все это бесплатно!). После чего, я занимался каратэ в нашей МГУшной секции, куда порой прихожу и по сей день. Мы участвовали в соревнованиях и довольно часто побеждали. Такой спортивной (и не только) инфраструктуры ты не встретишь нигде.

Ты — востребован. Возвращаясь к практическому результату учебы на факультете — здесь тебе дают возможность овладеть крайне большим спектром самых разных профессий, многие из которых востребованы в России и за рубежом. Я занимаюсь информационными технологиями, моя научная работа была на стыке естественных наук и ИТ. Немногие факультеты могут дать своим выпускникам столь широкий набор знаний, позволяющий на равных работать с профильными специалистами смежных и даже точных и гуманитарных наук. Факультет эту возможность дает с лихвой. Каждый сможет найти то, что ему интересно. В этом я убеждался не раз, когда видел наших выпускников работающих в самых разных отраслях – от нефтянки и природных ресурсов до гослужбы, дизайна.. и даже программистов :) Если ты не уверен какую профессию выбрать, то факультет почвоведения — поможет тебе определиться. Здесь ты сможешь разобраться, все попробовать и найти дело своей жизни. Если же ты уже знаешь что хочешь — факультет позволит развить твой талант и стать одним из лучших в своей области.

Рыбальский Н., выпускник 2008, каф. географии почв

Интервью ко Дню открытых дверей - 2021

Ольга Манакова, студентка второго курса магистратуры по направлению «Почвоведение», кафедра географии почв.

1. Без чего ваш факультет - не ваш факультет?

Полевые практики — одна из самых важных и неотъемлемая часть факультета. Как такая наука, как почвоведение, которая относится к естественным, может обойтись без выездов на природу? Без изучения полей и лесов? Даже в городе, для того, чтобы понять устройство почв парков и скверов, почв под асфальтовым покрытием, необходимо иметь навыки работы и морфологического описания разрезов.

Хочу отметить, что мои личные навыки работы в поле пригодились мне на одной из подработок в институте географии РАН.

2. Чему самому интересному вы научились на факультете?

Для меня самым интересным на факультете было научиться видеть в почве то, что скрыто для обывателя. Просто держа в руках образцы почв, можно увидеть их происхождение, состояние, и многое другое. Так же было интересно научиться работать в современных программах, как по статистике, так и по картографии. Совершенствуя свои навыки сначала делая «руками», а затем при помощи программ, намного глубже понимаешь суть предмета.

3. Пару слов о вашем лучшем преподавателе?

Сложно выбрать одного человека, которого я могла бы назвать лучшим! На мой взгляд лучший — это тот, кто вдохновляет.

Мой первый преподаватель на семинарах по почвоведению — Галина Владимировна Стома. Этот человек научил меня мыслить, как почвовед. Находить закономерности, выделять главное и отбрасывать лишнее. Конечно, именно она заинтересовала меня предметом почвенной науки!

Прокофьева Татьяна Вадимовна — преподаватель в зональной практике по почвоведению. По-настоящему профессионал своего дела! Да, приходилось многое запоминать и вникать, но это было увлекательно и интересно.

Мешалкина Юлия Львовна — один из самых удивительных преподавателей. Я не ожидала увидеть столько увлеченности своим делом в этом человеке. Работа в современных программах, сложная статистика простым языком — это всё она. Благодаря Юлии Львовне я стала востребованным специалистом в области не только почвоведения, но и картографии и работы с большими данными (big data science).

Могу перечислять и дальше, но просили всего пару слов ?

4. Какие, на ваш взгляд, самые интересные учебные или научные направления есть на факультете?

Я обучаюсь на кафедре географии почв, но как мне кажется, каждый найдёт тут что-то интересное для себя.

Если вы увлекаетесь биологией — на кафедре есть направление, занимающееся биоиндикацией и биодиагностикой почв. Различные обитатели почв, от простейших до млекопитающих — удивительная микро- мезо- и мегафауна почвенного покрова.

Достаточно сложное, но по-научному увлекательное направление — палепочвоведение. Доисторические эпохи, археологические находки и многое другое — а как это связано между собой? Как распутать этот сложный клубок процессов в почве от отложения породы до настоящего времени?

А если вы всегда мечтали путешествовать? Изучение почвенного покрова мира открывает возможность обучения в других странах, совместного сотрудничества и стажировок в иностранных университетах.

5. Какое событие университетской жизни вам запомнилось больше всего?

Полевые практики — самое запоминающееся событие не только в университетской, но и во всей жизни. преодоление трудностей бок о бок с однокурсниками и преподавателями, работа с почвами «в живую» и неописуемые красоты подмосковья и различных областей городов России.

6. Ваше пожелание абитуриентам.

Как бы парадоксально это ни звучало, но лучше не идти на этот факультет, если у вас нет естественно-научного желания познавать природу вокруг себя. Особенно, если вы «не любите почвы», тогда обучение не принесёт вам ничего, кроме усталости и страданий.

Но если вы хотите обучаться на полевом факультете, ознакомились с программой почвенного направления и чувствуете, что вам может это понравиться и пригодиться — смело поступайте к нам, и студенческое время принесёт вам радость и успехи в будущей работе!

Сегодня о своей профессиональной деятельности рассказывает Роман Титарев – выпускник факультета почвоведения МГУ 2005 года. Роман закончил кафедру земельных ресурсов и оценки почв, а в 2009 году защитил кандидатскую диссертацию. «Мой общий профессиональный стаж составляет более 16 лет и включает работу на должностях: почвоведа в ООО «Изыскательский центр ШАНЭКО»; главного специалиста в ЗАО «Группа компаний ШАНЭКО»; ведущего инженера экологической группы и руководителя экологической группы в Проектно-изыскательском институте электрификации железных дорог и энергетических установок «Трансэлектропроект» - филиал акционерного общества «Росжелдопроект». В рамках работы в этих организациях я приобрел большой опыт по производству, координации и руководству всеми этапами инженерно-экологических изысканий (в том числе на линейных объектах) в различных природно-климатических зонах России, взаимодействию с экспертными органами и подрядными организациями. В 2019 году я приступил к работе в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в должности главного специалиста отдела экологической экспертизы. С марта 2022 года являюсь заместителем начальника Отдела инженерно-экологических изысканий Управления экологической экспертизы. За время работы в «Главгосэкспертизе России» рассмотрено более 500 проектов. Участвовал в проведении государственной экспертизы результатов инженерно- экологических изысканий значимых объектов по целому ряду важных для развития экономики и социальной инфраструктуры страны, водохозяйственным и гидроэнергетическим объектам, горнодобывающим и перерабатывающим предприятиям, объектам производственного и гражданского назначения. Инженерно-экологические изыскания это один из обязательных видов изысканий, которые ложатся в основу разработки любого проекта. Результаты инженерно-экологических изысканий являются основой для разработки ОВОС, ПМООС и МООС, а также «Проектов рекультивации земель» и «Проектов консервации земель». В целом, моя профессиональная деятельность связана с почвоведением, геоботаникой, зоологией и экологией. В рамках учебы на факультете мы получили на первых курсах общие знания по химии, географии, минералогии, геоботанике, потом нас учили их применять на практике в почвоведении и экологии. Все эти знания и опыт работы пригождаются для решения производственных задач. Они позволяют осуществлять экспертизу в части исследований плодородного слоя почв, выявления неточностей и недостатков исследований компонентов природной среды в рамках инженерно-экологических изысканий. С особой теплотой я вспоминаю своих преподавателей - С.А. Баландина, А.С. Яковлева, Г.П. Глазунова, Н.Ю. Гончарук, О.А. Макарова, горжусь личным знакомством с Глебом Всеволодовичем Добровольским. А сегодняшним студентам я хочу пожелать всецело отдаваться учебе и работе - жизнь вас за это вознаградит»

«После получения диплома магистратуры я поступила на PhD в Тартуский университет. Меня приняли в большой ERC грант, посвященный экологии растений и адаптации растительных сообществ под изменяющиеся условия среды на пастбищах и заброшенных угодиях. Наш проект затрагивает угодья на территориях Эстонии, Швеции, Австрии, Англии и Нидерландов. На данном этапе я занимаюсь тремя экспериментами, в задачи которых входят анализы микробных сообществ, микоризы, почв и растений, а также постановка опытов. Суммарно мы выращиваем больше двух тысяч различных генотипов одного вида. В нашей команде работают ученые из разных стран мира с совершенно разными специализациями от химии до физики почв, что помогает нам расширить границы исследования и придумывать что-то новое. На данный момент я занимаюсь экологией растений, но это включает в себя все, что можно только представить: химия, минералогия, физиология растений, эволюция, физика почв, биология почв, микология и многое другое. Например, недавно мы измеряли фотосинтез и дыхание растений. На самом деле, я бы сказала, что все знания, полученные на факультете, позволили мне реализовать себя как профессионала. Каждый кусочек из каждого предмета в итоге помогает сложить свое видение о каком-то вопросе и выступать экспертом в той или иной сфере. Пожалуй, самое основное, что можно выделить, это вопросы о функционировании почв, о процессах внутри и о том, как они влияют на растения. Главное преимущество естественно-научных специальностей – это творчество. Любой эксперимент в естественно-научных специальностях начинается с неожиданного вопроса и поиска путей ответа на него. И эти пути могут быть совершенно разные, все зависит от объема знаний и способности их применить. А сегодняшним студентам факультета мне бы хотелось сказать: «Если вам кажется, что вы созданы для науки, то вам не кажется». Я бы пожелала проявляться, участвовать в конференциях, искать новые методы и больше общаться с научными кругами, чтобы приобрести не только полезные знакомства, но и обмениваться идеями и вдохновением. Самое главное пожелание – не бояться спрашивать как можно больше и чаще у старших или более опытных коллег. Совет абитуриентам от Анастасии: «Слушать себя и свое сердце. Если абитуриент чувствует, что не может жить без природы, любит создавать и задается вопросами о том, как устроен мир с точки зрения биологии, то ему точно к нам». |

|

Сегодня перед сотнями тысяч вчерашних школьников встает вопрос: куда идти учиться дальше? Кто-то уже давно знает ответ, а кто-то до сих пор выбирает и сомневается.

Сегодня перед сотнями тысяч вчерашних школьников встает вопрос: куда идти учиться дальше? Кто-то уже давно знает ответ, а кто-то до сих пор выбирает и сомневается. Сегодня я - выпускница Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова. А всего лишь несколько лет назад была обычной школьницей из далекой Ульяновской области. В те юные годы я и не подозревала о том, что смогу поступить и учиться в лучшем вузе нашей страны. С детства мне было интересно наблюдать за природой, я обожала поездки в лес, там папа учил меня узнавать птиц, собирать «правильные» грибы и ягоды.

Сегодня я - выпускница Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова. А всего лишь несколько лет назад была обычной школьницей из далекой Ульяновской области. В те юные годы я и не подозревала о том, что смогу поступить и учиться в лучшем вузе нашей страны. С детства мне было интересно наблюдать за природой, я обожала поездки в лес, там папа учил меня узнавать птиц, собирать «правильные» грибы и ягоды.

В весеннем семестре третьего курса (2021 год) я была на стажировке в Австрии в Зальцбургском университете. Туда я попала в рамках программы академической мобильности МГУ. Мне хотелось посмотреть, как устроена научная деятельность за рубежом и попрактиковать английский язык. Поскольку австрийцы не являются носителями английского языка, они разговаривают на таком же уровне, на каком учимся мы. У них более понимаемый акцент, медленнее речь, поэтому проблем с пониманием не возникало. Особенность обучения в иностранном универе также состоит в том, что ты сам выбираешь интересные тебе дисциплины. Сама стажировка представляла собой включённое обучение, то есть там я посещала занятия вместе с австрийскими студентами: слушала лекции и ходила на практикумы, а в свободное время успевала путешествовать. Для меня эта стажировка стала отличной возможностью познакомиться с культурой и бытом другой страны, стать более самостоятельной и расширить свой кругозор.

В весеннем семестре третьего курса (2021 год) я была на стажировке в Австрии в Зальцбургском университете. Туда я попала в рамках программы академической мобильности МГУ. Мне хотелось посмотреть, как устроена научная деятельность за рубежом и попрактиковать английский язык. Поскольку австрийцы не являются носителями английского языка, они разговаривают на таком же уровне, на каком учимся мы. У них более понимаемый акцент, медленнее речь, поэтому проблем с пониманием не возникало. Особенность обучения в иностранном универе также состоит в том, что ты сам выбираешь интересные тебе дисциплины. Сама стажировка представляла собой включённое обучение, то есть там я посещала занятия вместе с австрийскими студентами: слушала лекции и ходила на практикумы, а в свободное время успевала путешествовать. Для меня эта стажировка стала отличной возможностью познакомиться с культурой и бытом другой страны, стать более самостоятельной и расширить свой кругозор.

Кафедра радиоэкологии относительно небольшая, поэтому там царит дружественная атмосфера. Учеба на кафедре, несмотря на большую нагрузку, давалась легко, процесс обучения был интересным. Знания, полученные на спецкурсах, имеют практическое применение в процессе дальнейшей трудовой деятельности.

Кафедра радиоэкологии относительно небольшая, поэтому там царит дружественная атмосфера. Учеба на кафедре, несмотря на большую нагрузку, давалась легко, процесс обучения был интересным. Знания, полученные на спецкурсах, имеют практическое применение в процессе дальнейшей трудовой деятельности.

Знаете ли Вы, что изучать биологию в Московском университете можно не только на Биофаке? Кафедра Биологии почв факультета Почвоведения готовит сильных специалистов, занимающих ведущие позиции, как в микробиологии, так и в смежных областях – генетике, гидробиологии, экологии, медицине, биотехнологии, пищевой промышленности, криминалистике и многих других сферах деятельности.

Знаете ли Вы, что изучать биологию в Московском университете можно не только на Биофаке? Кафедра Биологии почв факультета Почвоведения готовит сильных специалистов, занимающих ведущие позиции, как в микробиологии, так и в смежных областях – генетике, гидробиологии, экологии, медицине, биотехнологии, пищевой промышленности, криминалистике и многих других сферах деятельности.

Сегодня на наши вопросы ответила Марина Сушенцова, студентка 4 курса кафедры химии почв.

Сегодня на наши вопросы ответила Марина Сушенцова, студентка 4 курса кафедры химии почв.

На наши вопросы отвечала:

На наши вопросы отвечала:

О своей профессиональной жизни за стенами факультета и преимуществах выпускников естественно-научных специальностей рассказывает Анастасия Тыниссон. Настя закончила кафедру физики и мелиорации почв в 2022 году под научным руководством

О своей профессиональной жизни за стенами факультета и преимуществах выпускников естественно-научных специальностей рассказывает Анастасия Тыниссон. Настя закончила кафедру физики и мелиорации почв в 2022 году под научным руководством