Отзывы студентов и выпускников

Биологический факультет, географический, химический - здесь большинству выпускников все понятно. Но почвоведение не изучают в школах, поэтому немногие знают, что скрывается за этим названием. А скрывается многое: от изучения химических процессов и микробных сообществ в почвах до глобальных экологических проблем и вопросов государственного кадастрового учета. Чтобы отсечь все сомнения и помочь с выбором, факультет почвоведения начинает публикацию серии отзывов своих студентов и выпускников. Содержание раздела: про что хотите почитать?

Раздел регулярно обновляется. Если Вы хотите, чтобы и Ваш отзыв был опубликован здесь, присылайте его отв. секретарю приемной комиссии Позднякову Л.А. на адрес Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Расскажите о выборе кафедры и научного руководителя. Что для вас было приоритетом при выборе? На 1 курсе я сразу пошла на день открытых дверей на кафедру. Пообщалась с завкафедрой, рассказала ей, чем хочу заниматься, на тот момент были интересы заниматься нефтяными загрязнениями, она назвала мне 3 фамилии научных сотрудников, к кому можно прийти под крыло. Я почитала информацию про каждого на сайте, пообщалась со старшекурсниками, узнала «фишки и подводные камни» каждого потенциального научного руководителя, и написала письмо Марине Сергеевне, что хотела бы к ней. Потом сходила на стационар, мы пообщались, и как говорится – глаза в глаза, любовь, буря, эмоции…На 2 курсе я начала заниматься своей первой научной работой. Впечатления от учебы на кафедре, полезность спецкурсов и профиты.

У меня изначально был слабый уровень знания химии, боялась, что могу не потянуть спецкурсы и будет очень сложно. Однако, преподаватели настолько понятно объясняют даже самые сложные темы, что страх отпал с первой лекции по спецкурсу завкафедрой. У нас надо реально учиться, вникать сразу. Спецкурсы достаточно сложные, но очень полезные – каждый вытекает из другого. Насколько тяжело учиться? Есть ли возможность совмещать работу с учебой? Учиться достаточно сложно, но не смертельно. Не работаю на данный момент. В доковидное время я проходила стажировку в исполнительной дирекции РГО, было непросто совмещать с учебой, но возможно. Расскажите поподробнее о Вашей стажировке в РГО. В чем заключались Ваши обязанности? Оказалось ли прохождение стажировки полезным? Я проходила стажировку в департаменте по аналитической и проектной деятельности исполнительной дирекции РГО (ныне это уже 2 разных департамента). Я участвовала в подготовке отчетных документов и разработке тематических программ разных проектов. Часть моей стажировки проходила в дистанционном формате. Расскажите о своей дипломной работе, лабораторных исследованиях? Моя дипломная работа посвящена оценке качества вод реки Рудневка, которая протекает по Косинскому парку города Москвы. Я изучаю химический состав вод и донных отложений различными методами химического анализа. Применяя нормативные документы, рассчитываю коэффициенты и показатели, благодаря которым можно дать оценку степени и характера загрязненности. Изучение загрязнения малых рек очень важно, особенно в черте рекреационных зон большого города. Многие работы, посвященные изучению загрязнения рек, зачастую не затрагивают изучения донных отложений – потенциальных вторичных источников загрязнения. Я стараюсь дать комплексную оценку загрязнения реки с учетом сопряженной системы «вода-донные отложения». Всю лабораторную часть я выполняю на стационаре, там есть возможность выполнить почти весь перечень необходимых химических анализов. На нашей кафедре на данный момент я, наверное, единственная занимаюсь изучением загрязнения не почвы. Это интересный опыт, позволяющий расширить научный кругозор. Как и где проходила Ваша производственная практика? Была ли она полезна для последующей научной работы? Я проходила производственную практику в службе защиты окружающей среды НИИ «Пульсар». Эта практика помогла вживую увидеть работу эколога на предприятии, познакомиться с реальностью. Практика была больше полезна для профориентации, чем для научной работы. В ходе практики я изучала принципы работы службы, изучала технологический процесс и знакомилась с отчетной документацией и различными процессами работы предприятия.

Участвуете ли Вы во внеучебной деятельности университета? Я совмещаю учебу с общественной деятельностью, являюсь сопредседателем совета Студенческого союза МГУ, курирую деятельность Волонтерского центра МГУ, поэтому почти все традиционные международные мероприятия в нашем университете проходят с моим участием в роли организатора волонтерской поддержки. В рамках своей деятельности сопредседателя реализую свой проект «Школа тим-лидеров МГУ». Я стараюсь участвовать в различных конференциях, уже скопила порядка 10 публикаций в сборниках. Участвую во всероссийских форумах, например «Территория смыслов», «Трэвел форум», форум МК РГО и другие. На данный момент являюсь участником программы «Наставничества» РСВ и стипендиатом программы Экологического фонда имени В.И. Вернадского. В этом году мне удалось вернуться в спортивно-бальные танцы вместе с «Грацией МГУ». Наверное, самые мои любимые мероприятия в МГУ – это день Первокурсника и Татьянин день. А из городских – Фестиваль РГО в Зарядье. Такая активная общественная жизнь помогает поднять уровень коммуникации и командной работы, развить лидерские качества, прокачать креативное мышление, найти друзей – единомышленников, завести полезные знакомства и стать узнаваемым. На ваш взгляд, в чем преимущества получения высшего образования на факультете почвоведения МГУ?

Из преимуществ, наверное, основное – это возможность научиться комплексно подходить к исследованиям, четко видеть взаимосвязи и научиться работать руками как в поле, так и в лаборатории. Приятный бонус нашего факультета – это прекрасный преподавательский состав и шикарные полевые практики после 1 и 2 курса. Какая сфера деятельности наиболее интересна для Вас? Мне очень нравится процесс работы «в поле» и дальнейшая обработка проб в лаборатории. Очень здорово сравнивать свои полевые записи с полученными данными, выявлять взаимосвязи, причины тех или иных феноменов. Поскольку я общественник, мне нравится организовывать разные просветительские, научные и протокольные мероприятия. Я периодически провожу экопросветительские мастер-классы и читаю лекции – консенсус фундаментальных знаний и общественных наработанных навыков.

Какие навыки важны на практике больше всего? На практике, неважно работаете ли вы в лаборатории руками, читаете нормативные документы или составляете проекты, очень важно критически мыслить, находить взаимосвязи и причины. Важно применять навыки коммуникации – без этого вообще никуда. Наиболее яркие моменты студенческой жизни. Для меня самыми яркими моментами являются полевые практики, особенно зональная, на которую мы поехали после 3 курса, 265-летие МГУ, традиционная Масленица, съезд молодых ученых в Красновидово, выступление перед ректором на Студенческом Огоньке и практикум по химическим методам анализа компонентов окружающей среды! Совет студентам. Я бы хотела посоветовать брать от студенческой жизни все – попробовать себя везде, чтобы найти то, что вас заряжает, и чем вы реально хотите заниматься в жизни! Не бояться синдрома упущенной выгоды! Помнить, что необязательно выбирать только одно направление, всегда можно обучиться новому и найти способ соединить на первый взгляд несовместимые вещи, например, как у меня добровольчество и научная деятельность. И помнить, что мы все с вами многогранные личности, которые способны на многое, главное не бояться экспериментировать!

Факультет почвоведения — это не просто место, где ты получишь диплом, это настоящая школа жизни. Здесь ты сможешь получить уникальный опыт в самых разных сферах деятельности.

Наука. Преподаватели, многие из которых являются передовыми учеными, откроют перед тобой дверь в науку. Ту самую, что ты, возможно, видел в сериале «Теория Большого взрыва», но гораздо интереснее и по-настоящему. Это будет постепенное погружение – от азов до передовых научных исследований, которые делают жизни миллионов людей лучше. И у тебя будет возможность в этом участвовать.

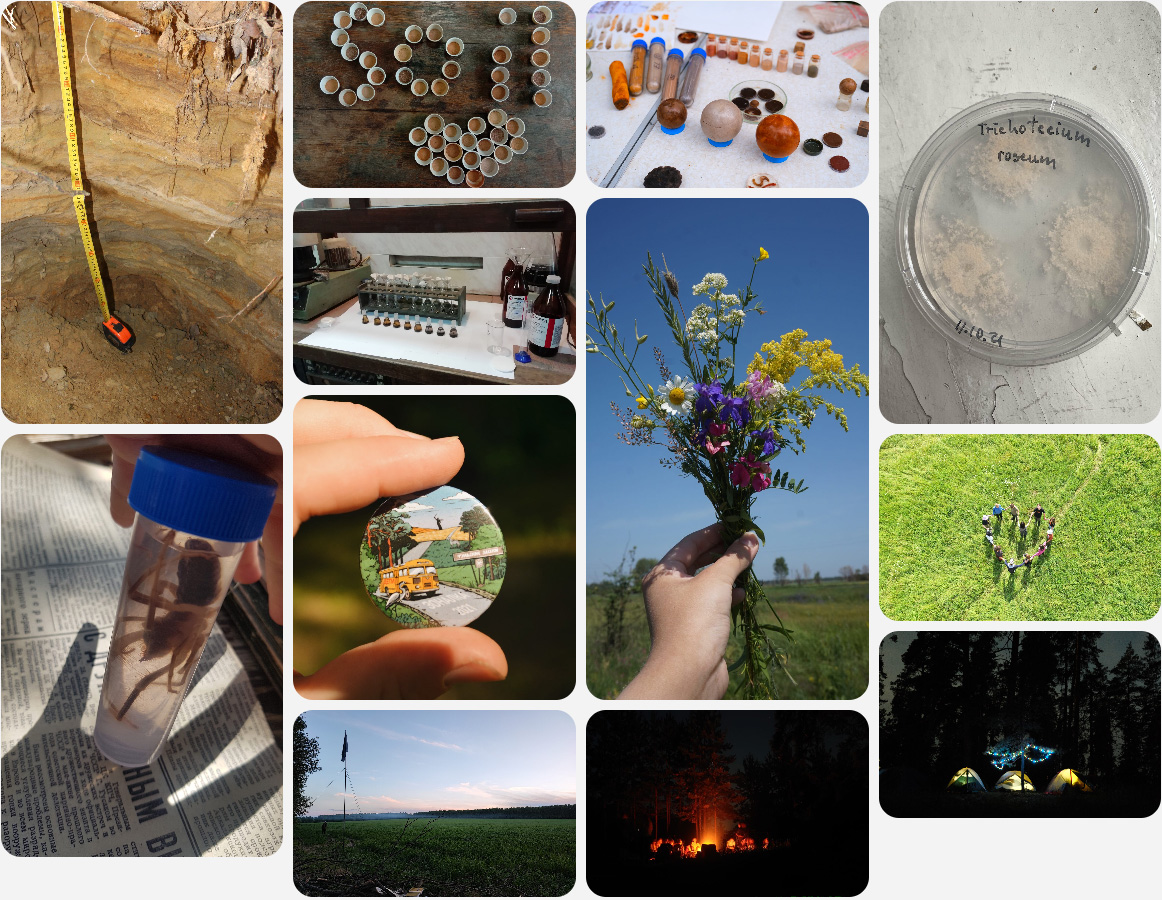

Путешествия. Полевые практики и экспедиции дадут возможность почувствовать себя путешественником и первооткрывателем; человеком, который «бывал, видел и знает». Это огромный пласт жизненного опыта – человеческие взаимоотношения, интересные задачи и множество приключений. Поверь, это время ты потом будешь вспоминать как лучшие годы своей жизни.

Искусство выступать. Защиты курсовых и дипломных работ, подготовка рефератов — позволят научиться выступать перед аудиторией, делать доклады и презентации, что не раз тебе пригодится в дальнейшей жизни, чем бы ты ни занимался в будущем. Я крайне благодарен нашим преподавателям, которые нас «гоняли» выступать с рефератами и предзащитами — это, пожалуй, один из самых полезных скиллов во «взрослой жизни».

Фундаментальное образование. Огромное количество интересных предметов, которые читают лучшие преподаватели со всех факультетов Университета. То самое фундаментальное образование, о котором часто говорят за границей, как о силе российских ученых. Ты будешь подкован во всем, это расширяет кругозор и дает некоторую «мудрость»; понимание того, как устроен окружающий мир.

Море возможностей. Кстати, о других факультетах. Как студент МГУ ты волен посещать другие факультеты и слушать там любые лекции, порой безумно интересные! Можно получить второй диплом, выучить несколько языков, а главное познакомиться с множество интересных людей с других факультетов.

Спорт. Учась на факультете ты сможешь совершенно бесплатно посещать множество секций – от различных единоборств до гимнастики и шахмат. Спортивные традиции МГУ сильны, и под руководством профессиональных тренеров ты сможешь приятно провести время и даже добиться серьезных спортивных результатов. Первый год я ходил в бассейн, где меня научили отлично плавать. Затем был бокс. Потом я ходил на стрельбу, где мы два раза в неделю стреляли в тире (еще раз повторяю – все это бесплатно!). После чего, я занимался каратэ в нашей МГУшной секции, куда порой прихожу и по сей день. Мы участвовали в соревнованиях и довольно часто побеждали. Такой спортивной (и не только) инфраструктуры ты не встретишь нигде.

Ты — востребован. Возвращаясь к практическому результату учебы на факультете — здесь тебе дают возможность овладеть крайне большим спектром самых разных профессий, многие из которых востребованы в России и за рубежом. Я занимаюсь информационными технологиями, моя научная работа была на стыке естественных наук и ИТ. Немногие факультеты могут дать своим выпускникам столь широкий набор знаний, позволяющий на равных работать с профильными специалистами смежных и даже точных и гуманитарных наук. Факультет эту возможность дает с лихвой. Каждый сможет найти то, что ему интересно. В этом я убеждался не раз, когда видел наших выпускников работающих в самых разных отраслях – от нефтянки и природных ресурсов до гослужбы, дизайна.. и даже программистов :) Если ты не уверен какую профессию выбрать, то факультет почвоведения — поможет тебе определиться. Здесь ты сможешь разобраться, все попробовать и найти дело своей жизни. Если же ты уже знаешь что хочешь — факультет позволит развить твой талант и стать одним из лучших в своей области.

Рыбальский Н., выпускник 2008, каф. географии почв

Маргарита Крючкова, аспирантка кафедры биологии почв

из интервью для Студенческого научного общества факультета почвоведения

Интервью взято корреспондентом газеты «Московский университет» (№7 (4567) август 2021)

«Маршрут зональной практики прокладывался по основным земледельческим районам, – поясняет Дарья Комкова. – Стоянки каждый год расположены в одних и тех же местах, где удобно поставить лагерь, может без проблем проехать тяжелая автотехника с вещами и оборудованием. Обязательным условием стоянки является наличие места для забора воды недалеко от лагеря». «Наши стоянки были выбраны идеально для того, чтобы увидеть и описать зональные плакорные растительные сообщества, зональные и интразональные почвы, – продолжает Марина Сушенцова. – И перемещаясь с юга на север, прекрасно видишь, как меняются климатические условия, рельеф, и как это сказывается на растительных ассоциациях и подстилающих их почвах, а также как изменяется вид природопользования». – Сколько дней заняла полевая часть практики? В каких условиях приходилось жить и трудиться? Марина: «Полевая часть практики длилась с 17 июня по 4 июля. Мы жили в настоящих полевых условиях: ночевали в палатках, все камеральные работы, питание – под открытым небом. Разбивали и устанавливали лагерь самостоятельно. Кто-то жил в палатке с друзьями, кто-то, как, например, я, в одиночестве». Дарья: «Привыкнуть к палатке получилось не сразу: то под боком колола веточка, которую забыли убрать при установке палатки, то просто не спалось на новом месте. Рано вставать тоже не хотелось, особенно когда предстояло описывать разрезы почвы под палящим солнцем. Приходилось привыкать к сольпугам и мошкам в Волгограде, в Воронеже приспособиться к жаре, а в Туле – к прохладе. Но все трудности остались позади, и наш лагерь полностью наслаждался полевой жизнью!».

Дарья: «Основной задачей практики является приобретение и закрепление навыков морфологического описания почвенного профиля и классификации почвы при помощи полевой диагностики. Также важной задачей является знакомство с растительностью и диагностика почв на основе этой же произрастающей растительности. Главная цель практики у почвоведов и экологов в целом одна – ознакомление с закономерностями формирования почвенного покрова различных природных зон. Почвоведы для этого изучают почвоведение и геоботанику, у ребят-экологов к этим дисциплинам прибавляются зоология и химический анализ. Да, объем новых знаний был весомым, но со всеми поставленными на практике задачами мы удачно справились!». Марина: «У экологов и почвоведов одинаковые лекции и экскурсии по почвоведению и геоботанике, все готовят бригадный гербарий – 80 видов с трех стоянок на одну бригаду. Почвоведы описывают больше почв и делают почвенные катены, некоторые бригады готовят индивидуальные отчеты по практике. У экологов меньше разрезов – всего 15, у нас были дополнительные геоботанические задачи по фитоиндикации, описанию различных сообществ. Как бонус – мы ездили на террикон. Также у экологов были дополнительные занятия, экскурсии и эксперименты по зоологи, блок химии почв – так называются полевые анализы проб горизонтов описанных почвенных покровов. Моя бригада успешно сдала зачет по всем дисциплинам». – Вместе со студентами на практику отправляются и преподаватели. Они делились своим опытом, советами? Помогали подготовиться? Марина: «На эту практику с нами поехала Марина Сергеевна Розанова, мой научный руководитель. Марина Сергеевна советовала, как выбрать палатку: какой каркас лучший, какая должна быть водонепроницаемость, какой спальник самый подходящий, сколько их брать, а также какие вещи лучше захватить с собой и без чего можно обойтись. Непосредственно в поле преподаватели объясняли, как выбрать подходящее место для палатки. Лучше всего – выровненная поверхность. Ветки и шишки нужно убрать, при сильном ветре надо закрепить палатку на все растяжки, а лучше привязать их к дереву для большей устойчивости. Рассказывали, как спастись в жару. Например, в Волгограде нельзя обливаться водой – можно легко сгореть на солнце, лучше надеть шаровары и рубашку с длинным рукавом и воспользоваться солнцезащитным кремом, укрыться от солнца под зонтом. А в Воронеже, наоборот, мы обливались водой с ног до головы прямо на маршруте, чтобы не перегреться и не потерять сознание. С нами проводили инструктаж, как лучше подготовиться к полевому выходу. Здесь правило номер один – штанины всегда заправляют в носки, чтобы никакие насекомые, особенно клещи, не смогли заползти под одежду». Дарья: «Преподаватели на практике – это очень интересные люди. Мне кажется, они просто влюблены в эти поля и леса, они горят желанием передавать свои бесценные знания. В ходе практики мы слушали лекции о каждой природной и почвенной зоне, лекции, посвященные классификации почв и их органическому веществу. Кроме лекций были камеральные работы, где преподаватели отвечали на вопросы, давали нам новую интересную информацию и помогали с написанием отчетов. Конечно, преподаватели помогали нам в первые дни привыкнуть к полевым условиям, делились лайфхаками полевой жизни, очень интересно рассказывали о своей зональной практике. Все это нас вдохновляло». – Оставалось ли время на отдых? Марина: «Времени не так много, как хотелось бы, все же программа практики обширна. На первой стоянке было очень жарко и ветрено, редко удавалось после обеда поспать в палатке и не перегреться. В свободное время мы разгадывали кроссворды, общались, играли в настольные игры, устраивали фотосессии или просто разговаривали обо всём: о впечатлениях, смешных историях из жизни, о мечтах и грядущем окончании бакалавриата. Нередко вспоминали практику после 1 курса на базе в Чашниково. В Хреновском бору (Воронежская область) было поприятнее с погодой. После обеда можно было поиграть в бадминтон или волейбол, иногда мальчики играли нам на гитаре, удавалось даже порисовать и поспать. С одним из поваров нас сопровождала немецкая овчарка Берта, она лихо бегала с нами во время подвижных игр. Когда мы были в Тульских засеках, уже приближался зачет, поэтому все старались поскорее подготовить отчеты и выучить растения к геоботанике. На всех стоянках лучшее время отдыха был вечер, после линейки. Мы гуляли и разговаривали, играли в волейбол, мальчики – в футбол, по вечерам собиралась группа болельщиков Чемпионата Европы, кто-то усердно учил латынь. Но самое запоминающееся – это костер, песни под гитару и беседы».

Дарья: «У костра в кругу своих однокурсников, друзей чувствуешь единение с людьми и природой, которая тебя окружает. Можно погрузиться в свои мысли, наблюдая за языками пламени. После практики ваш плейлист обязательно пополнится подборкой песен «с костра». Когда снова слушаешь их дома, будто опять стоишь под звездами, озаренный огнем, и так тепло на душе. Вспоминая зональную практику, ловлю себя на мысли, что каждый день я улыбалась и смеялась. Бывали и трудные моменты, но каждый раз происходило что-то хорошее, что перекрывало все невзгоды. Для меня практика была нескончаемым потоком эмоций». – Какие рекомендации вы бы дали студентам, которым предстоит отправиться на зональную практику? Дарья: «Подготовка к выезду проходила весной, нужно было разобрать, починить и помыть оборудование. В конце мая мы разбирали бригадные ящики, чистили кухонный инвентарь, зашивали и чинили палатки общественного пользования. 31 мая был самый ответственный этап: погрузка. Грузили ящики, палатки, учебные материалы, столы, скамейки, личные вещи. Здесь важна командная работа, в одиночку решить такие задачи невозможно. Я рекомендую запомнить одно из главных правил: общественное превыше личного. Очень важно в первые часы стоянки поставить и облагородить места общественного пользования, а затем уже ставить свои личные палатки. А если что-то не получается, например, поставить палатку на первой стоянке, не стесняйтесь просить помощи у однокурсников, имеющих походный опыт». Марина: «На мой взгляд, самое сложное – это выбор снаряжения и одежды: непонятно, какую взять палатку и спальник, какой фонарик нужен, как выбрать одежду – что понадобится, а что нет? Я советовалась и со студентами старших курсов, и с преподавателями. Перед отъездом каждый день проверяла прогноз погоды, читала информацию о растительности и почвах природных зон, где у нас будут остановки, чтобы сложился некоторый фундамент знаний. Студентам, готовящимся к зональной практике, я бы рекомендовала покупать палатку с максимальной водонепроницаемостью и «предбанником». По количеству вещей – может хватить и рюкзака в 50 литров. Также необходимо взять два спальника – один должен быть рассчитан на низкие температуры. Обязательно берите плед или термоодеяло спасателя, возьмите налобный фонарик (это очень удобно), резиновые сапоги, хорошие походные ботики и кроссовки на нескользкой подошве, одежду как на жаркую, так и на холодную погоду (ищем баланс), не лишними будут рабочие перчатки, «противокомарные» костюмы, средства от насекомых (в том числе и порошок от муравьев), солнцезащитные кремы. А для перемещения по лагерю, мне кажется, самая удобная обувь – кроксы». – Как оцените личный опыт зональной практики? Марина: «Очень атмосферное во всех смыслах время! Однозначно я очень хочу снова поехать в «зоналку». Многие поступают на наш факультет ради этой практики, этого опыта, эмоций». – Зональная практика факультета почвоведения для многих становится дорогим воспоминанием на всю жизнь. Вы чувствуете, что так же будет и для вас? Марина: «У нас была полевая практика в Чашниково после 1-го курса, поэтому необходимый минимум знаний имелся, но то, чему мы научились в «зоналке», наверное, самое ценное и дорогое! Я всегда буду помнить, как мы поднимались на территории, как спускались с них, как вместе копали, спасали вещи от дождя, спорили в разрезе, ставили друг другу палатки и все вместе пели под гитару». Дарья: «Зональная практика – это бесценный опыт, как научный, так и жизненный. Для меня – это первый опыт полевой экспедиции, в которой мы приобрели ценные знания. Отвечая на Ваши вопросы, я вспоминала наш палаточный лагерь, запах каши со сгущенкой по утрам и тушенки на обед, смех и обрывки песен, доносящиеся ночью от костра, танцующие языки пламени и байки в ночь дежурства, потрясающие виды сухой степи или долины реки Упы и еще тысяча моментов, которые навсегда останутся в сердце. Знания, полученные в поле, запоминаются в тысячу раз лучше учебника. Фотографии или описания почвы в литературе не передают ее настоящие свойства, а спускаясь в почвенный разрез, ощущаешь, как вся информация о процессах и свойствах, о которых ты читал, становится понятнее, все закономерности проясняются. В ходе практики влюбляешься в объект исследования – почву и в бескрайние поля, тенистые леса. Также зональная практика оказывает влияние на коллектив в целом, мы стали настоящей семьей почвоведов не только преодолевая трудности, но и проживая вместе тысячи счастливых, радостных моментов». Марина: «Я бы добавила, что для любого студента нашего факультета «зоналка» становится рубежом между «до» и «после» во всех смыслах: от профессиональных навыков почвоведа/эколога до эмоционального развития».

Беседовала Анастасия Сычева

Фотографии предоставлены участниками практики

Интервью от Студенческого научного общества факультета почвоведения На наши вопросы ответили: Решетникова Радислава, аспирантка 1 года кафедры магистратуры кафедры географии почв

Чекин Михаил, аспирант 2 года кафедры эрозии и охраны почв (выпускник кафедры биологии почв) — Расскажите о выборе кафедры, научного руководителя и темы научной работы.

Рада: Изначально на третьем курсе я узнала о своем научном руководителе на кафедре общего почвоведения – и именно на ней училась в бакалавриате. Мне была интересна тема палеопочвоведения, связь с археологией (мне тогда представлялись романтичные пейзажи с огромными раскопами, глиняными черепками и костями мамонтов) – разумеется, все оказалось не таким, как грезилось, и тем не менее, очень интересным. В бакалавриате у меня была работа по Крымским почвам, а в магистратуре я перешла на кафедру географии почв и начала заниматься Поволжьем после участия в экспедиции на Волге «Флотилия плавучих университетов». Михаил: В бакалавриате и магистратуре я учился на кафедре биологии почв, занимался определением численности бактериофагов в различных типах почв под руководством Лысак Людмилы Вячеславовны и Лапыгиной Елены Владимировны. Тема мне в принципе нравилась, очень много было сделано по ней, работа отмечена на конференциях. Почему я решил сменить кафедру и тему? Вопрос хороший и закономерный, но и ответ на него достаточно простой: в конце магистратуры я имел опыт работы в организации, после чего понял, что мне интересно немного другое направление исследований, соответственно захотелось сменить научные интересы. Посоветовавшись с прежними научными руководителями, я выбрал кафедру эрозии и охраны почв, поговорил с ее заведующим, Олегом Анатольевичем Макаровым, и вот теперь под его руководством занимаюсь эколого-экономической оценкой деградации земель. — Кем Вы работаете? Рада: 0,5 ставки инженера на кафедре географии почв, с 4 курса. Михаил: Впервые я официально трудоустроился в конце 3 курса в НИИ «Митоинженерии МГУ», затем немного работал в Институте проблем экологии и эволюции РАН. На 1 курсе магистратуры я проходил практику в Департаменте Росприроднадзора по ЦФО, после чего устроился туда же работать. В начале обучения в магистратуре я устроился преподавателем экологии в Ассоциацию победителей олимпиад и до сих пор являюсь сотрудником этой образовательной организации. — Почему сделали выбор в пользу обучения в аспирантуре? Рада: Интересно продолжать заниматься исследованиями в своей сфере и интегрироваться в научное сообщество. Михаил: Так как я работал и собираюсь в дальнейшем работать по специальности в научной организации, то в таком случае степень кандидата наук даст большие возможности для карьерного роста. — Что способствует Вашему развитию в сфере науки и питает Ваши научные интересы? Рада: Участие в различных научных мероприятиях, конференциях, школах – это помогает взглянуть со стороны на свое исследование и узнать о других, расширить кругозор и завязать контакты с другими учеными, а кроме того, это всегда интересно и весело! Михаил: Для меня стимулом в сфере науки является природная любознательность и то, что, делая научные изыскания, я вкладываю частичку в общее развитие науки, именно таким образом, капля за каплей, и вырастает мое знание об окружающем мире. — Какая сфера деятельности наиболее интересна для Вас? Рада: Мне интересна полевая работа, работа в лабораториях, организационная деятельность и участие в мероприятиях с детьми. Михаил: Как, наверное, видно из ответа на предыдущие вопросы, я поработал в разных местах, считаю, что не важно место работы (офис, лаборатория, поле и т.д.), важно, чтобы был дружный коллектив, а сама работа приносила хоть немного удовольствия и, конечно же, хороший доход. — Опыт участия в конференциях, конкурсах, кейсах и прочее: Рада: Участвовала в нескольких российских конференциях (Докучаевские чтения и Ломоносов, конференция СЕИ «Человек и природа») и в зарубежной (SETAC в Бельгии), ездила на школу по геоморфологии и классификации почв в Польше, участвовала в конкурсе Фонда Потанина (дошла до очного тура). Михаил: Международная научная конференция XXI Докучавеские молодежные чтения, XXV Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов». Секция «Почвоведение», V Moscow International Conference «MOLECULAR PHYLOGENETICS AND BIODIVERSITY BIOBANKING», III и IV Молодежные конференции «Почвоведение: Горизонты будущего» Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Международная конференция «Фундаментальные концепции физики почв: развитие, современные приложения и перспективы», посвященная 90-летию со дня рождения профессора МГУ А.Д.Воронина, 2-й Российский микробиологический конгресс. Совет от Рады: Не бойтесь пробовать новое и искать то, что вам нравится! Совет от Михаила: Мыслите шире. Это очень ценно – выйти за пределы своего взгляда на вещи, понять другие точки зрения, другой образ жизни, другие ценности. Важно помнить, что у каждого своя правда, и зачастую она не совпадает с вашей. Цените свое время, но и не забывайте про других. Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях.

Почему почвоведение? Редко кто в свои 16-17 лет отчетливо осознает, что за профессию он выбрал. И мало кому известна специальность почвоведа. Никто из знакомых вообще ничего об этом не слышал. Когда они узнают, что ты подал документы в МГУ - восторгаются, но потом переспрашивают: "Почвоведение? Что это?" И настает время мучительных объяснений, что это такое, хотя ты и сам еще толком не понимаешь что почем. Знакомые, кстати, отстают с расспросами, довольствуясь тем, что "это похоже на географию, геологию и биологию". А вот в твоей голове вопросов становится только больше. Так кто же такие почвоведы? Чем интересен конкретный факультет в МГУ? Что происходит с почвоведами после окончания ВУЗа и куда применить свежеполученные и аккуратно уложенные знания? Обо всем по порядку. Почвоведы - специалисты широкого профиля. Объект их пристального внимания - почва - плодородный слой Земли. Они исследуют ее физические, химические свойства, почвенных обитателей, занимаются проблемами очистки загрязненных, наример, нефтепродуктами почв, вопросами генезиса и оценкой общей "полезности" почв конкретны регионов, полигонов, для человека. В МГУ на факультете почвоведения много кафедр узких специализаций, и подробнее о каждой из них можно почитать на сайте или задать конкретные вопросы их представителям. Я расскажу про факультет в целом. Есть два направления - почвенное и экологическое. Разница в том, что у почвоведов больше химии, длиннее полевой этап практики в Чашниково, больше спецкурсов по процессам почвообразования и почвенным классификациям; у экологов программа включает не только "почвенную" экологию, но и общебиосферные процессы. Конечно, одно из самых интересных в жизни почвоведов - полевые практики. После 1 и 3 курса - на почвенном стационаре в Чашниково - час езды по Ленинградскому шоссе от Москвы. 1 курс занимается ботаникой (ходят по лугам и лесам, собирают гербарий, учат латынь), геологией (выезды и походы на пойму, овраги, описывают ландшафты, рисуют геологические разрезы, профили и карты, приносят с маршрутов образцы минералов и грунтов, составляют небольшую коллекцию), геодезией (бригады получают опытный полигон и картируют его с помощью результатов теодолитной и нивелирной съемки) и, само собой, общим почвоведением (копают разрезы, описывают их, отбирают образцы). 3 курс проходит практику по физике почв (проводят режимные температурные наблюдения, отбор проб газовой фазы почв и ее анализ, определяют грануломатрический состав и такие свойства, как полевая влагоемкость, теплоемкость и прочие), по земледелию (экскурсии в ангары сельскохозяйственной техники и в дружественную нам МСХА им. Тимирязева, где им показывают "столетний опыт", экспериментальные делянки со льном и картофелем, выращиваемым по голландской технологии, рассказывают про точечное земледелие, в Чашниково показывают в действии работу трактора с плугом и боронами, студенты меряют межгрядное расстояние и прочие показатели), по эрозии почв (наблюдения за эрозионной деятельностью рек и других водотоков, составление карт эрозионной опасности и прогнозирование ситуации с рекомендациями от студентов по защите земель) и по почвенной картографии (бригады составляют почвенные карты выделенных под их ответственность полигонов - закладывают несколько разрезов, с полсотни шурфов и прикопок, отбрают пробы и проводят их агрохимический анализ, результаты анализа отбражаются на картах). У экологов практика в Чашниково несколько иная. Зато досуг - общий! Это волейбол, игры в "Мафию", футбольные матчи с местными и между собой, импровизированные концерты с гитарами, где и студенты и преподаватели с удовольствием исполняют хорошие и любимые песни, тематические вечеринки и конечно, же - костер - сугубо студенческое мероприятие в лесу с костром и гитарами. У преподавателей, к слову, свои собственные костры)) еще предусмотрено по плану несколько экскурсий, почти всегда - разных. После 2 курса факультет отправляет студентов в зональную практику - вообще уникальное явление для московских ВУЗов. Это путешествие по России всем курсом, стоянки в палаточном лагере, еда, приготовленная в полевой кухне, длинные перегоны между почвенно-климатическими зонами и волшебное ощущение смены ландшафта с севера на юг, и ночные костры. На этой практике очень хорошо познаются люди, еще больше сплачивается курс и студенты открывают для себя много нового. Здесь занимаются ботаникой - опять собирают гербарий, слушают лекции, учат латынь; и почвоведением - копают разрезы и описывают столь разнообразные зональные и интразональные типы почв. Так же есть небольшие экскурсии по эрозии и орнитологии. И в придачу с почвоведами едут студенты биофака с кафедры геоботаники. Обыкновенно можно купаться там, где водоемы поблизости. Есть экскурсии в почвенный институт им. Докучаева, где расскажут про "каменную степь", и на Хреновской конезавод, в Ясную Поляну - усадьбу Л.Н. Толстого - и еще в какое-нибудь интересное место. После 3 курса еще есть производственная практика - тут уж кто как договорится с научным руководителем: можно поехать в экспедицию или проводить опыты в лаборатории или отправиться на международную конференцию. После 4 курса обыкновенно есть общая кафедральная и производственная практики - опять-таки зависит от кафедры и договоренности с научруком. К слову, научного руководителя стоит выбирать так, чтобы и человек был вам интересен, и тема научной работы - тогда получится хороший тандем и вам будет комфортно работать. После окончания факультета или уже со старших курсов почвоведы устраиваются работать в самые разнообразные места, например, службы экологического контроля на предприятиях (в том числе нефтегазового сектора). Выпускники кафедры биологии почв имеют специальнось микробиологов - их с удовольствием берут в фармацевтические фирмы - выращивать дрожжи для получения витаминов, в пищевую промышленность, аналитические лаборатории. Почвоведов высоко ценят даже в криминалистике, можно устроиться в лаборатории СЭС, само собой - в сельскохозяйственные заведения и фирмы. Физики почв имеют необходимые знания для того, чтобы быть успешными ландшафтными дизайнерами, а те, кто занимаются очисткой загрязненны земель и их рекультивацией - весьма востребованы при соответствующих производствах . Работу можно подыскать как с командировками и полевыми экспедициями, так и стационарную - в лаборатории. Есть возможность обучения в аспирантуре и дальнейшего продвижения в ученом мире. Кому что по душе. Главное понять, что вам интересно и приносит удовольствие. Любите себя, радуйтесь жизни и не сдавайтесь! Гармаш А., выпускница 2015, каф. биологии почв, направление «Почвоведение»

Но серьезно заниматься экологией я стала в 9 классе. Именно тогда я узнала о том, насколько хрупка красота окружающего мира и как многое зависит от деятельности человека. Вместе с учителем биологии, которая и открыла для меня столь интересный предмет, мы проводили исследования, участвовали в экологических конкурсах и конференциях. Финальным штрихом нашей работы стала победа во Всероссийской олимпиаде школьников по экологии, которая дала мне право поступить в любой вуз, где обучают специалистов-экологов, без вступительных испытаний. Мой выбор пал на МГУ имени Ломоносова. На тот момент, я мало знала о факультете почвоведения. Первое знакомство с ним произошло в июле 2010, когда мы с мамой приехали подавать документы в приемную комиссию. Помню, как с энтузиазмом расспрашивала секретаря о том, чем же здесь занимаются, что преподают и есть ли научные конференции и олимпиады. Не могу не отметить тот факт, что мне сразу понравился интерьер факультета: коридоры, обшитые деревом, аудитории с величественными партами, за которыми сидело не одно поколение – все это создает атмосферу фундаментальности университета и образования в нем (на память сразу приходит известное выражение: театр начинается с вешалки…). Так и началась моя студенческая жизнь. У нас не было разделения на почвоведов и экологов с первого курса, направление подготовки выбиралось после второго года обучения, когда за спиной была практика в Чашниково и уникальная зональная практика. Я выбрала почвоведение, вторым шагом был выбор кафедры, который, признаюсь, был не из легких. Я посещала дни открытых дверей, советовалась с преподавателями и друзьями. Мне хотелось восполнить недостаток информации о законах в области земельных отношений, поэтому кафедра земельных ресурсов и оценки почв стала моей родной кафедрой. На спецкурсах рассказывали о процедурах оценки ущерба, нанесенного различными видами загрязнений, о законодательстве в сфере отходов, о бонитировке почв, о нормировании антропогенного воздействия, учили рассчитывать кадастровую стоимость земель, показывали современные методы биоиндикации и биотестирования. Курс об экологической экспертизе заканчивался прохождением производственной практики в организации, занимающейся подготовкой инженерно-строительной документации и разработкой технических регламентов, после которой стало понятно, как применять полученные знания в университете непосредственно в деле. При желании всегда можно найти работу по специальности, а можно продолжить свое обучение дальше в магистратуре и аспирантуре. Какой путь выбрать - зависит только от Вас! В завершении хочется сказать замечательные слова одного преподавателя, что в моей жизни было два важных события – это рождение и поступление в Московский Государственный Университет! Астайкина А., выпускница 2015, каф. земельных ресурсов и оценки почв, направление «Почвоведение»

Интервью взято корреспондентами газеты «Московский университет» (№3 (4563) март 2021)

– Наташа, конечно же, хотим поздравить тебя с победой на Докучаевских чтениях! Расскажи о своем докладе. Как именно звучала его тема? – Спасибо! Тема моего доклада – «Закономерности сорбции свинца минеральными горизонтами подзолистой почвы». Это первая моя научная работа, так что факт победы стал для меня немного неожиданным. В моей секции были студенты старших курсов, аспиранты и младшие научные сотрудники. Было очень интересно послушать других участников, многие работы были сильными, с хорошо обработанными результатами. – Наши читатели вряд ли близко знакомы со сферой почвоведения. Насколько нова тема, которой ты занимаешься? – Почвоведение в целом – относительно молодая наука. В 1877 г. Вольное экономическое общество поручило профессору В.В. Докучаеву, основоположнику школы научного почвоведения, исследовать черноземную полосу России. В 1883 г. была опубликована его магистерская диссертация «Русский чернозем», которая послужила основой для выделения почвоведения как отдельной отрасти естествознания. Многие знаменитые ученые (в том числе В.И. Вернадский) также вели исследования в области почвоведения. Почвоведение находится на стыке многих естественных наук и активно развивается, оно гораздо более многогранно, нежели кажется на первый взгляд. Именно этот фактор и стал решающим для меня при выборе специализации. Но, соглашусь, едва ли можно назвать эту научную дисциплину популярной на данный момент. Несколько раз я была волонтером на Дне открытых дверей в Главном здании МГУ, представляла свой факультет и заметила, что нередко абитуриенты просто не понимают, в чем суть почвоведения как науки, что именно она изучает. – Как, по-твоему, можно сделать почвоведение более доступным для массовой аудитории научным направлением? – Я думаю, понимание того, что почвенный покров – это не просто верхний слой литосферы, но еще и важнейшее звено в круговороте многих веществ, без которого невозможно было бы существование человечества, придет несколько позже. Любое строительство, к примеру, не может планироваться без участия почвоведов. Надеюсь, популяризации почвоведения поспособствует развитие тематических рубрик в соцсетях. Например, Студенческое научное общество нашего факультета регулярно проводит тематические лекции с разными учеными в группе ВКонтакте. – А как начался твой личный научный путь? – В начале 1-го курса мне просто хотелось получать новые знания, а вот понимания существа профессии было маловато (улыбается). Поворотным моментом стало знакомство с заведующей кафедрой химии почв Инной Игоревной Толпештой, которая стала и моим научным руководителем, и вдохновителем. Сначала я просто помогала другим ребятам с их работами, параллельно читая литературу. Потом уже появилась своя научная тема, связанная с загрязнением подзолистой почвы свинцом. В условиях повышения антропогенной нагрузки на экосистемы оценка сорбционных возможностей почв по отношению к тяжелым металлам является актуальной задачей. Свинец – сильный токсикант по отношению к человеку и животным, и потому очень важно понимать механизмы его миграции. – Твои исследования касаются конкретного региона или имеют более глобальный характер? – Почва, которую я исследовала, отобрана в Центральном лесном государственном биосферном заповеднике, расположенном в Тверской области. Безусловно, закономерности перемещения свинца неодинаковы в различных орографических условиях, однако общие данные по механизмам его поглощения будут сопоставимы для всех почв данного типа. – Как ты видишь свое дальнейшее развитие в науке? – На данный момент я работаю в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана и начинаю научную деятельность на геологическом факультете параллельно с моей основной «почвенной» научной темой. Планирую работать и в области минералогии, и в области почвоведения, и далее выбрать для себя точку пересечения. Возможно, она будет связана с изучением глинистых минералов, обширно представленных в почвах различных типов. – Какие тренды в современной почвоведческой науке ты бы выделила? На чем стоит сконцентрироваться молодому почвоведу? – Как я уже говорила, почвоведение – многогранная наука, и изучают ее сейчас с самых разных сторон – с точки зрения почвенной микробиологии, агрохимии, земледелия, географических закономерностей, влияния возрастающей антропогенной нагрузки, минералогических особенностей… Как мне кажется, наиболее интересно изучать закономерности воздействия различных загрязнителей на почвы разных типов, особенно интересны научные работы по их конкурентной сорбции. – Мы знаем, что студенты-почвоведы участвуют в так называемых «зональных практиках» – изучении почв разных климатических зон в процессе экспедиций. Доводилось ли тебе принимать участие в подобных практиках? – Да, такие практики – настоящая легенда! (Смеется). Некоторые даже хотят поступить на наш факультет ради зональных практик! К сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией моя «зоналка» (так мы называем практику) была перенесена на лето 2021 года. Надеюсь, в этот раз все же удастся съездить и узнать, что же такое настоящая полевая экспедиция. – Вернемся к Докучаевским чтениям. Какие впечатления остались от конференции? Это был твой первый опыт выступления на подобных мероприятиях? – Я благодарна организаторам за приятную атмосферу и соблюдение таймингов и своему научному руководителю Инне Игоревне Толпеште за качественную подготовку. Это был мой первый опыт выступления на конференции, и он оказался очень даже удачным. – Мы знаем, что ты изучаешь английский и немецкий языки. А чем, помимо этого, увлекаешься? Участвуешь ли ты в студенческой общественной жизни? – Кроме английского и немецкого, я изучаю и норвежский язык (наверное, стоит сказать, что также знаю медицинскую латынь, т.к. училась в мед/био классе Лицея №1535). В течение 12-ти лет я занималась спортивно-бальными танцами. Но на 3-м курсе пришлось оставить это занятие – серьезно продолжать уже не получалось. Несколько раз в неделю хожу на тренировки, это помогает оставаться в тонусе. Увлекаюсь современной поэзией. Очень хочется попасть на литературный вечер Веры Полозковой, когда масштабы пандемии сократятся. И общественная жизнь факультета мне, безусловно, близка. На первом курсе я много «волонтерила», позже была главой стипендиального комитета Студенческого совета МГУ (в 9-м созыве). Сейчас я заместитель председателя Студсовета факультета почвоведения, занимаюсь стипендиальными и правовыми вопросами на факультете уже второй год. Беседовали Мария Брындина и Дарья Жаркова

Анна Бабенко, студентка 3 курса кафедры биологии почв факультета почвоведения МГУ, рассказала о своей производственной практике. Анна проходит ее в Институте микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН в лаборатории нефтяной микробиологии. «Студент на производственной практике не брошен на произвол судьбы: работу курирует старший научный сотрудник Тамара Бабич [Т.Л. Бабич также является выпускницей кафедры биологии почв - прим. ред.] – она помогает узнать все тонкости научной работы в лаборатории. Отношение сотрудников института микробиологии к нам, студентам-практикантам – как к будущим коллегам. Моя работа заключается в изучении загрязненных нефтепродуктами арктических грунтов архипелага Земли Франца-Иосифа. Особенности климата Арктики и логистические трудности приводят к тому, что применение физических, химических и термических методов очистки от углеводородов нерентабельно. Однако даже в таких трудных экологических условиях можно найти выход, причем выход более чем “экологичный”. Биоремедиация, то есть использование метаболических особенностей природной микрофлоры, позволяет очищать экосистемы от загрязнений нефтью и нефтепродуктами. Этот метод – экологически безопасный и экономически выгодный способ очистки почв и водоемов, который широко применяется в России и в мире. Данная тема привлекла мое внимание тем, что в экстремальных условиях Арктики применение биоремедиации осложняется условиями вечной мерзлоты. Зачастую микроорганизмы подвергаются сразу нескольким стрессовым факторам, включающим низкую температуру и высокую соленость среды обитания. В своей научной работе и на практике мы изучаем почвы с помощью классических методов микробиологии: посев на твердые и жидкие питательные среды и выделение чистых культур, современные молекулярно-биологические методы PCR in real time, FISH, высокопроизводительное секвенирование генов 16s рРНК. Было здорово узнать, что мои знания теории и практики актуальны в современной научной лаборатории, и в будущем, после окончания факультета у меня есть высокие шансы стать востребованным специалистом в области микробиологии. Это ещё раз убедило меня, что я сделала правильный выбор, придя учиться на факультет почвоведения МГУ».

Давным-давно школьница из Ульяновской области приехала в Москву, чтобы посмотреть столицу. Была в программе и экскурсия к Московскому Госуниверситету. По традиции дети бросили монетки в фонтан перед главной высоткой, загадав учиться здесь. Тогда желание казалось совершенной фантастикой. Оказалось, возможно всё.

Как Анжелика Астайкина поступила, училась, добилась высот в науке и не потеряла себя - в девятом эпизоде документального сериала «Научно. Лично». Вместе с героиней вы попадете и на крышу учебного корпуса факультета почвоведения, и в его катакомбы, узнаете, что такое ветланды, лизиметры и как укротить мейн-куна.

Интервью от Студенческого научного общества факультета почвоведения На наши вопросы ответили: Анастасия Дунаева, выпускница магистратуры 2019 кафедры физики почв Кирилл Толстыгин, магистр кафедры физики почв

Анастасия: — Расскажите про обучение на кафедре и Вашу научную работу. — Кафедру я выбрала в конце 2 курса, после того, как познакомилась с основными темами и работами направления. Меня привлекли работы по гидрофизике почв, которыми занималась Аминат Батальбиевна Умарова. Она подробно рассказала про деятельность кафедры, перспективы. Спектр научных исследований широк и всячески перекликается с различными научными направлениями (биология, химия, география, математическое моделирование). Также уделяется внимание и экологической функции почв (например, работы по городским почвам). За время обучения на кафедре удалось затронуть даже земельный кадастр и ландшафтный дизайн. На кафедре очень много практических занятий, а преподаватели стараются применять новые подходы к обучению и делать пары интересными. Например, мы чертили дренажную систему участка, писали рецензии к работам однокурсников, представляли проект сада. Мои бакалаврская и магистерская работы связаны с изучением влияния дорожной пыли на водно-физические свойства песка, торфа и пахотного горизонта. Эти субстраты очень важны, так как они используются как горизонты при создании почвенных конструкций в озеленении города. В рамках работы образцы смешивались с дорожной пылью, отобранной на улицах Москвы (Минская улица и Новорязанское шоссе). Я исследовала проведение и удержание влаги и доступность влаги образцами – строила кривые водоудерживания, сравнивала почвенные константы, изучала фракционный состав, рассматривала некоторые химические свойства. Также затронула вопрос пригодности таких субстратов для роста и развития растений. Благодаря научной работе и возможностям кафедры я освоила различные методы лабораторного исследования почв. — Работали ли Вы во время учебы? — На первом курсе магистратуры мне удалось попасть на программу Doing Business от ВШБ. Это специальная программа для естественников и технарей, где можно освоить менеджмент, маркетинг и предпринимательство, познакомиться с интересными и активными ребятами с разных факультетов МГУ. Отбор состоял из нескольких этапов (анкета, интервью, деловая игра), после чего меня ждал 1 год вечернего обучения и две проектные работы. В конце программы я попала на стажировку в российскую страховую компанию, где проработала 1,5 года в корпоративном проекте, в том числе весь 2 год магистратуры. Мне удавалось совмещать учёбу и стажировку, так как она была гибкой и позволяла уделить время для научной работы. — Где Вы работаете сейчас, были/есть проблемы с трудоустройством? — Для того чтобы успешно устроиться на работу, нужно нарабатывать опыт и развивать разные скиллы уже будучи студентом. В этом помогают стажировки, проектные работы. Сейчас я работаю, но не по специальности факультета. — Связана ли Ваша научная деятельность с работой? — Научная деятельность и работа не связаны. — Какие навыки важны на практике больше всего? — Есть много навыков, полученных на факультете, которые пригождаются и на работе: многозадачность, коммуникация, самостоятельность, ответственность за результат, работа с информацией (поиск, цитирование, достоверность источников). Наиболее яркие моменты студенческой жизни: — Самые яркие впечатления, конечно, от практик. Полевые, лабораторные и даже педпрактика. Одна из запомнившихся – это педпрактика. Благодаря ей после 1 курса магистратуры была возможность примерить на себя роль «препода», о чем я раньше даже и не задумывалась. Мы вели практику по общей экологии от кафедры физики и мелиорации почв у 2 курса. Нам была предоставлена возможность вести своё направление в рамках изучения физических, биологических и экологических свойств почв в самом центре Москвы – в Зарядье! Эта практика позволила посмотреть на сдачу зачётов и отчётов совершенно с другой стороны. Совет от Насти: — По итогам обучения в МГУ у меня накопилось много советов, которые хотелось бы передать студентам:

Кирилл: — Расскажите о выборе кафедры и научного руководителя. — Основным критерием выбора кафедры были рекомендации от друзей со старших курсов. Ну и мне как-то в принципе показалось, что на физике почв занимаются чем-то интересным. Контакт с научным руководителем установил легко: написал на почту, а потом встретился ирл. Преподаватели же просто люди, и ничего не запрещает им написать. Как правило, все отвечают очень дружелюбно. — Расскажите о своей дипломной работе. — Моя дипломная работа посвящена исследованию преимущественных потоков воды, причинам их образования и моделированию нескольких типов условий, ведущих к их появлению. Работ по этой теме на русском мало, приходится переводить много статей. А для моделирования мы конструируем почвы в лаборатории и делаем кучу прикольных вещей в программах для компьютерного моделирования того, как может течь водичка. — Впечатления от учебы на кафедре, полезность спецкурсов и профиты. — Честно говоря, интереснее всего учиться на первых 2-3 курсах. Потом спецы и обычные курсы становятся скучнее, на мой взгляд, и редко когда можно послушать действительно увлекательный курс. Увы, такова жизнь. По итогу за последние 3 года обучения самым интересным для меня курсом лекций был курс «история мировой культуры» :) — Успеваете ли Вы работать? — Работаю на полный день, ЦИАН, по специальности – занимаюсь всякими штуками по географии и моделированию, со второго курса магистратуры. — Какая сфера деятельности наиболее интересна для Вас (работа в лаборатории, педагогическая, работа в офисе, другое?) — Для меня интересны те места работы, где можно получить крутой опыт, где тебя чему-нибудь научат, и где нормально платят. — Опыт участия в конференциях, конкурсах, кейсах и прочее — Пару раз ездил в Санкт-Петербург на Докучаевские чтения, участвовал в конференциях в Почвенном институте, принимал участие в локальных конкурсах на факультете. |

|

Сегодня перед сотнями тысяч вчерашних школьников встает вопрос: куда идти учиться дальше? Кто-то уже давно знает ответ, а кто-то до сих пор выбирает и сомневается.

Сегодня перед сотнями тысяч вчерашних школьников встает вопрос: куда идти учиться дальше? Кто-то уже давно знает ответ, а кто-то до сих пор выбирает и сомневается. Сегодня на наши вопросы ответила Марина Сушенцова, студентка 4 курса кафедры химии почв.

Сегодня на наши вопросы ответила Марина Сушенцова, студентка 4 курса кафедры химии почв.

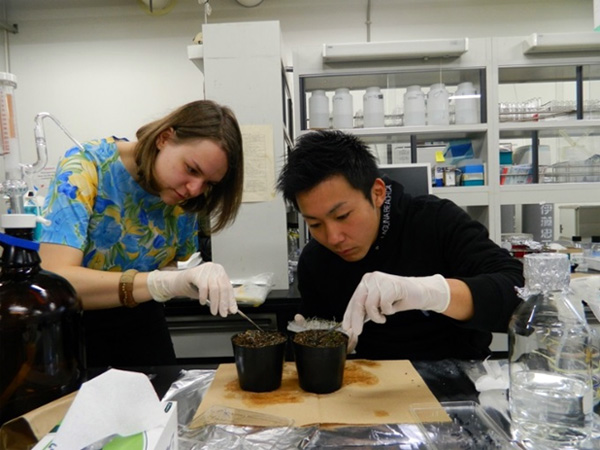

Летом после окончания первого курса магистратуры (2018 год) я ездила на стажировку в Токийский университет Сельского хозяйства и Технологий (Токио, Япония). Данная программа длилась 2,5 месяца и не подразумевала обучения в вузе. Английский нужен для общения с коллегами и научным руководителем во время исследований. Я выполняла научную работу «Исследование микоризного симбионта Oryza sativa» под руководством профессора Шина Оказаки в лаборатории микробиологии растений. Работа позволила мне расширить свои знания в области почвенной микологии, познакомиться с методами изучения арбускулярной микоризы на примере изучения риса. Мне было интересно узнать, как работают в лабораториях в другой стране, какие методы используют, как ведут быт и взаимодействуют между собой члены лаборатории. Кроме того, стажировка – это хорошая возможность увидеть, какими направлениями в вашей научной области занимаются в мире, и наладить контакты с зарубежными коллегами.

Летом после окончания первого курса магистратуры (2018 год) я ездила на стажировку в Токийский университет Сельского хозяйства и Технологий (Токио, Япония). Данная программа длилась 2,5 месяца и не подразумевала обучения в вузе. Английский нужен для общения с коллегами и научным руководителем во время исследований. Я выполняла научную работу «Исследование микоризного симбионта Oryza sativa» под руководством профессора Шина Оказаки в лаборатории микробиологии растений. Работа позволила мне расширить свои знания в области почвенной микологии, познакомиться с методами изучения арбускулярной микоризы на примере изучения риса. Мне было интересно узнать, как работают в лабораториях в другой стране, какие методы используют, как ведут быт и взаимодействуют между собой члены лаборатории. Кроме того, стажировка – это хорошая возможность увидеть, какими направлениями в вашей научной области занимаются в мире, и наладить контакты с зарубежными коллегами. «Зоналка»-2021 факультета почвоведения имела отличительные особенности. Из-за эпидемиологической ситуации зональная практика студентов состоялась не как обычно после 2-го, а после 3-го курса. Не таким, как всегда, стал и маршрут: начавшийся в Волгоградской области, он продолжился в Воронежской области, а завершился в Тульской. Открытиями необычного зонального маршрута поделились студентки Дарья Комкова (направление «Почвоведение») и Марина Сушенцова (направление «Экология»).

«Зоналка»-2021 факультета почвоведения имела отличительные особенности. Из-за эпидемиологической ситуации зональная практика студентов состоялась не как обычно после 2-го, а после 3-го курса. Не таким, как всегда, стал и маршрут: начавшийся в Волгоградской области, он продолжился в Воронежской области, а завершился в Тульской. Открытиями необычного зонального маршрута поделились студентки Дарья Комкова (направление «Почвоведение») и Марина Сушенцова (направление «Экология»). – Какие задачи ставятся перед студентами, которые отправляются на зональные практики? В чем их отличие у почвоведов и экологов? Все ли удалось выполнить?

– Какие задачи ставятся перед студентами, которые отправляются на зональные практики? В чем их отличие у почвоведов и экологов? Все ли удалось выполнить?

Сегодня я - выпускница Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова. А всего лишь несколько лет назад была обычной школьницей из далекой Ульяновской области. В те юные годы я и не подозревала о том, что смогу поступить и учиться в лучшем вузе нашей страны. С детства мне было интересно наблюдать за природой, я обожала поездки в лес, там папа учил меня узнавать птиц, собирать «правильные» грибы и ягоды.

Сегодня я - выпускница Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова. А всего лишь несколько лет назад была обычной школьницей из далекой Ульяновской области. В те юные годы я и не подозревала о том, что смогу поступить и учиться в лучшем вузе нашей страны. С детства мне было интересно наблюдать за природой, я обожала поездки в лес, там папа учил меня узнавать птиц, собирать «правильные» грибы и ягоды. 1-3 марта [2021 года] в г. Санкт-Петербурге прошли XXIV Докучаевские молодежные чтения «Почвоведение в цифровом обществе». Нам удалось пообщаться с Натальей Усковой, студенткой 3-го курса кафедры химии почв факультета почвоведения, автором доклада, удостоенного диплома I степени.

1-3 марта [2021 года] в г. Санкт-Петербурге прошли XXIV Докучаевские молодежные чтения «Почвоведение в цифровом обществе». Нам удалось пообщаться с Натальей Усковой, студенткой 3-го курса кафедры химии почв факультета почвоведения, автором доклада, удостоенного диплома I степени.