Отзывы студентов и выпускников

Биологический факультет, географический, химический - здесь большинству выпускников все понятно. Но почвоведение не изучают в школах, поэтому немногие знают, что скрывается за этим названием. А скрывается многое: от изучения химических процессов и микробных сообществ в почвах до глобальных экологических проблем и вопросов государственного кадастрового учета. Чтобы отсечь все сомнения и помочь с выбором, факультет почвоведения начинает публикацию серии отзывов своих студентов и выпускников. Содержание раздела: про что хотите почитать?

Раздел регулярно обновляется. Если Вы хотите, чтобы и Ваш отзыв был опубликован здесь, присылайте его отв. секретарю приемной комиссии Позднякову Л.А. на адрес Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Абитуриентов, увлекающихся химией и экологией, обязательно заинтересует информация о трудоустройстве своих выпускников, которую собирает кафедра химии почв: http://soil.msu.ru/kafedry/kaf-himia/vipuskniki-himia

Сейчас доступна информация о выпускниках с 2007 года по настоящее время.

А кем бы хотели стать Вы? Интервью от Студенческого научного общества факультета почвоведения На наши вопросы ответили: Карманов Виктор, магистр 2 года кафедры географии почв Захарова Надежда, выпускница 2017 года кафедры биологии почв. В 2019 закончила международную магистерскую программу Полярные и Морские исследования (ПОМОР) в СПбГУ и Гамбургском университете. Сейчас работает в Арктическом и Антарктическом Научно-исследовательском Институте (ААНИИ) в русско-германской лаборатории им. О.Ю. Шмидта (ОШЛ). С 2020 года аспирант биофака СПбГУ.

— В скольких экспедициях Вы принимали участие? Виктор: Я участвовал в трех экспедициях НИС "Академик Мстислав Келдыш" в Арктику. Надежда: Я принимала участие в трех арктических экспедициях: одна была маленькая на суше в Хибинах, а две – морские. — Расскажите о месте прохождения экспедиции, укажите дату и цели. Виктор: Экспедиции проходили по Арктическим морям: Баренцево, Карское и море Лаптевых. Мой первый рейс был "АМК 72" 2018 года с 15 августа по 24 сентября, второй мой рейс "АМК 76" в 2019 году в Карское море с 1 июля по 6 августа, третий мой рейс "АМК 81" 2020 года с 25 августа по 25 сентября. По программе комплексных экологических исследований Российской Арктики.

Надежда: Впервые в морской арктической экспедиции я была в 2018 году с августа по сентябрь (45 дней в море), на судне Академик Трешников. Экспедиция была в Баренцевом, Карском, Лаптевых морях, и северо-западе Восточно-сибирского моря. Это была международная экспедиция, но на русском судне. На судне выполняли работы несколько экспедиционных групп: CATS (The Changing Arctic Transpolar System) - немецко-русская группа, занималась изучением арктической трансполярной системы в условиях изменения климата; NABOS (Nansen and Amundsen Basins Observational System) - американская группа от университета Аляски Фейрбенкс, занималась океанологическими наблюдениями в бассейнах Нансена и Амундсена (UAF); T-ICE - изучали изменение льда.

Надежда: Экспедиция - это бесконечная романтика, заряд энергии от прекрасной природы, интересная работа и всегда неожиданные открытия о мире, людях и себе. Надежда: В первой экспедиции я была студентом на судне и работала со всеми, училась всему. В основном, я работала в группе биологов. Отбирали зоопланктон, фитопланктон и делали попутные измерения первичной продуктивности. Во второй экспедиции я тоже была в биологической группе. Помогала со сбором и обработкой зоопланктонных и фитопланктонных проб.

— Как Вы попали в экспедицию (с преподавателем факультета, с другой организацией), кто был инициатором? Нужно ли было готовиться?

Надежда: В первую экспедицию нас пригласили как студентов (всего 4 человека) руководители магистерской программы (ПОМОР). Вторая экспедиция - по приглашению моего немецкого научного руководителя, с которым я писала свою магистерскую диссертацию. Готовиться всегда надо. К первой экспедиции я готовилась в лабе, отрабатывала некоторые методы лабораторные. И еще мы помогали упаковывать оборудование. Ко второй я готовилась только сборами, получением визы, и морально. Надежда: Экспедиция в море - это очень много непредсказуемых ситуаций, на которые надо быть готовым быстро реагировать. Нагрузка может быть достаточно высокая за счет того, что станции могут идти друг за другом и работы будет много подряд. Иногда приходится работать сутками, или работать ночью, или вставать рано или посреди ночи. Это не то чтобы трудность, просто надо быть к этому готовым. А еще надо быть готовым к качке и морской болезни. Морская болезнь вышибает тебя из рабочего процесса, потому что ты совсем ничего не можешь делать. Но все эти «трудности» компенсируются прекрасным бирюзовым цветом моря, добрыми людьми вокруг и приключениями.

— Результат экспедиции (написание дипломной работы по проведенным исследованиям/статья/грант). Надежда: Мы до сих пор обрабатываем пробы, отобранные в 2018 году, анализируем информацию. Надеюсь, по окончании будет статья и не одна.

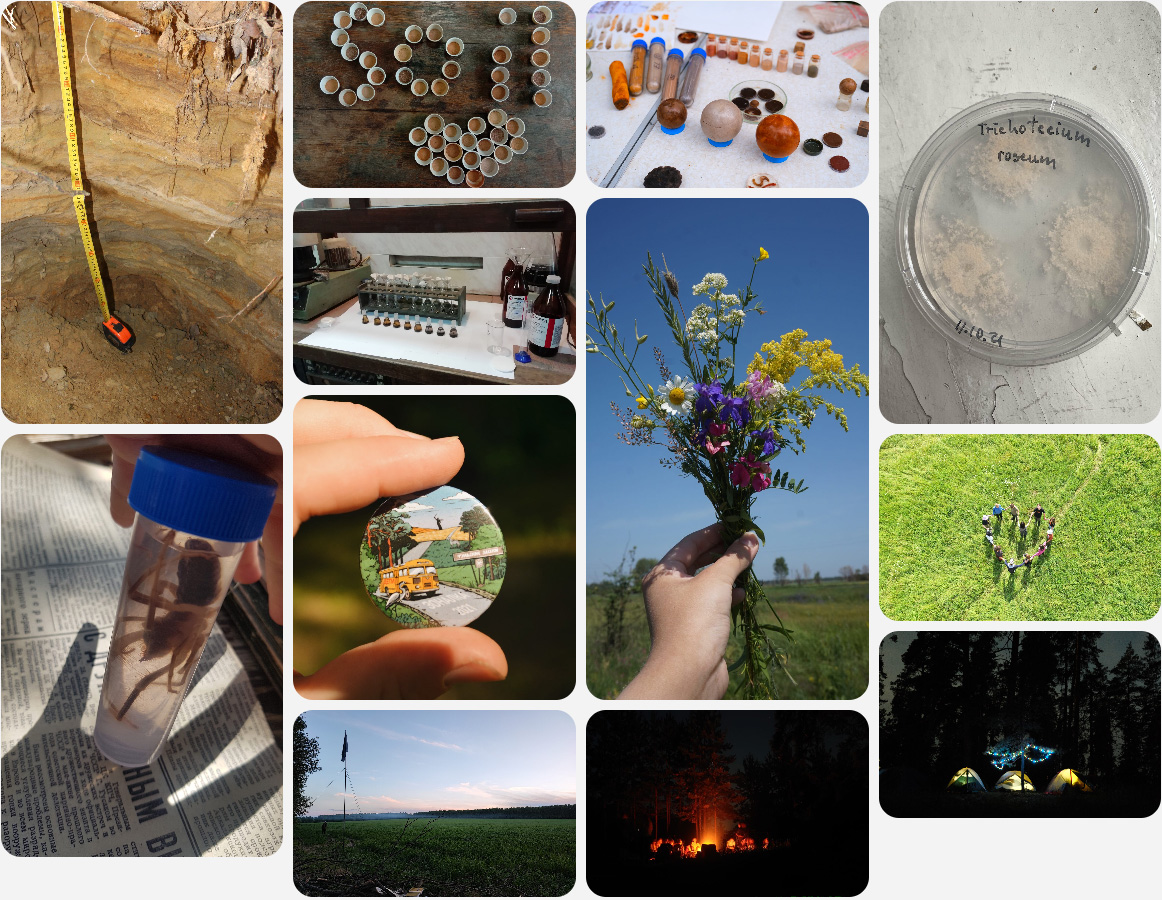

— С какой целью Вы бы посоветовали отправляться в экспедиции? Надежда: В любую экспедицию, независимо от того море это или суша, стоит отправиться всем, кто любит поле. Полевые работы всегда дают перезагрузку мозга, отдых от лаборатории, заряд и новые впечатления о настоящем мире, в котором мы живем. Фото: В. Карманов

Я не буду перечислять предметы (приемная комиссия всегда с радостью покажет учебный план), но заверяю вас, здесь никому не будет скучно. Первые курса 2 учебная программа не особо сильно отличается между кафедрами, но со временем, вам по своим интересам нужно будет сделать ответственный выбор. Преподаватели идут на встречу практически каждой идее своего студента. Вот, например, мой диплом отчасти был посвящен изучению радиоактивности в моем родном крае, и для меня это было не только очень интересно, но и крайне познавательно.

Тихонова М.О., выпускница 2014, каф. радиоэкологии и экотоксикологии,

направление «Экология и природопользование»

Образование, которое дает наш факультет можно считать уникальным, в том плане, что редко где можно встретить такой широкий спектр дисциплин под руководством научной элиты. Конечно, не все пройденное было полезно, но это сугубо дело каждого. В любом случае от информации остался отпечаток. Но дело даже не в предметах, не в том, что лучший ВУЗ страны, не в авторитете и рейтингах. МГУ учит быть самостоятельным. МГУ сбивает спесь с "умников" и подает руку помощи сознательным. Университет начинает сортировать с момента дополнительных вступительных испытаний и до самого последнего этапа обучения. Это то самое "бутылочное горлышко", которое отбирает самых приспособленных, самых стойких и уверенных. И это - ценно. Ну а пока первый этап пройден, что же нас ждет - "море хранит молчанье". И из этого моря мы рано или поздно выйдем на сушу. Чекин М.Р., выпускник 2017, каф. биологии почв Владимир Куликов, аспирант третьего года обучения кафедры земельных ресурсов и оценки почв рассказывает о своей научной работе. Владимир изучает возможности восстановления почв, загрязненных осадками сточных вод, с помощью ризосферных бактерий, мелиорантов и методов фиторемедиации под руководством Ирины Овакимовны Плехановой: «Состав осадков сточных вод зависит от специфики промышленной деятельности района, при этом он обычно отличается высоким содержанием органических веществ, а также азота, фосфора, кальция, калия – элементов минерального питания растений. Вместе с этим, сточные воды в большом количестве содержат тяжелые металлы, полициклические ароматические углеводороды и патогенную микробиоту. Именно это и ограничивает возможности безопасного использования осадков сточных вод в качестве удобрений. А такая идея выглядит притягательной, поскольку позволяет одновременно и решить проблему утилизации данного вида отходов, и получить дешевое и эффективное удобрение. Если сточные воды все же используются в этом качестве, то формируется комплексное загрязнение почв с высокой вариабельностью содержания тяжелых металлов. В таком случае необходима разработка мер по ремедиации почв для их дальнейшего безопасного и эффективного использования. Ремедиация - это комплекс мероприятий по устранению экологического ущерба. Для почв, загрязненных посредством внесения осадков сточных вод, мы изучаем разные методы восстановления: бактериальные препараты, внесение мелиорантов, фитомелиорацию. Каждый метод имеет и плюсы, и минусы. Моя задача – не только оценить возможность применения метода, но и сравнить их между собой, определить лучший, в том числе и по экономическим характеристикам. Параллельно с учебой я работаю государственным инспектором в области охраны окружающей среды в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Среди моих обязанностей – предупреждение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды. Сильные стороны почвоведа-эколога как специалиста на предприятии или в органах власти – это понимание законодательства в области охраны окружающей среды, нестандартное мышление и широкий спектр знаний».

Но серьезно заниматься экологией я стала в 9 классе. Именно тогда я узнала о том, насколько хрупка красота окружающего мира и как многое зависит от деятельности человека. Вместе с учителем биологии, которая и открыла для меня столь интересный предмет, мы проводили исследования, участвовали в экологических конкурсах и конференциях. Финальным штрихом нашей работы стала победа во Всероссийской олимпиаде школьников по экологии, которая дала мне право поступить в любой вуз, где обучают специалистов-экологов, без вступительных испытаний. Мой выбор пал на МГУ имени Ломоносова. На тот момент, я мало знала о факультете почвоведения. Первое знакомство с ним произошло в июле 2010, когда мы с мамой приехали подавать документы в приемную комиссию. Помню, как с энтузиазмом расспрашивала секретаря о том, чем же здесь занимаются, что преподают и есть ли научные конференции и олимпиады. Не могу не отметить тот факт, что мне сразу понравился интерьер факультета: коридоры, обшитые деревом, аудитории с величественными партами, за которыми сидело не одно поколение – все это создает атмосферу фундаментальности университета и образования в нем (на память сразу приходит известное выражение: театр начинается с вешалки…). Так и началась моя студенческая жизнь. У нас не было разделения на почвоведов и экологов с первого курса, направление подготовки выбиралось после второго года обучения, когда за спиной была практика в Чашниково и уникальная зональная практика. Я выбрала почвоведение, вторым шагом был выбор кафедры, который, признаюсь, был не из легких. Я посещала дни открытых дверей, советовалась с преподавателями и друзьями. Мне хотелось восполнить недостаток информации о законах в области земельных отношений, поэтому кафедра земельных ресурсов и оценки почв стала моей родной кафедрой. На спецкурсах рассказывали о процедурах оценки ущерба, нанесенного различными видами загрязнений, о законодательстве в сфере отходов, о бонитировке почв, о нормировании антропогенного воздействия, учили рассчитывать кадастровую стоимость земель, показывали современные методы биоиндикации и биотестирования. Курс об экологической экспертизе заканчивался прохождением производственной практики в организации, занимающейся подготовкой инженерно-строительной документации и разработкой технических регламентов, после которой стало понятно, как применять полученные знания в университете непосредственно в деле. При желании всегда можно найти работу по специальности, а можно продолжить свое обучение дальше в магистратуре и аспирантуре. Какой путь выбрать - зависит только от Вас! В завершении хочется сказать замечательные слова одного преподавателя, что в моей жизни было два важных события – это рождение и поступление в Московский Государственный Университет! Астайкина А., выпускница 2015, каф. земельных ресурсов и оценки почв, направление «Почвоведение» Мой путь к поступлению в аспирантуру факультета почвоведения является в определенной степени уникальным. Мое знакомство с ним началось в 2001 году, когда я поступила на первое отделение биологического факультета МГУ. В то время я имела слабое представление о соседнем факультете и, к сожалению, не была знакома с его студентами. После окончания биофака, я продолжила работу по специальности физиолога в одной из московских клиник. Однако еще во время выполнения дипломной работы на базе Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, я впервые задумалась об изучении экологии микроорганизмов молекулярно-биологическими методами. Мне посчастливилось найти лабораторию, в которой я смогла воплотить все свои самые смелые идеи и попробовать абсолютно инновационные методы исследования микроорганизмов. Таким местом вдохновения и воплощения идей в науке стала исследовательская группа Алексея Львовича Степанова на факультете почвоведения. Благодаря соблюдению грамотного баланса между свободой действий молодых исследователей и тщательного планирования исследований, который всегда был приоритетом в работе Алексея Львовича, я смогла начать свою работу по абсолютно новому направлению. Факультет, как оказалось, легко вовлекает на свою орбиту людей «со стороны», а своим студентам дает возможность стать исключительно многопрофильными специалистами. Это очень важно, потому что современный рынок труда нуждается в соискателях с большим набором навыков и опыта еще до начала полноценной карьеры. На факультете почвоведения можно получить мультидисциплинарные знания и практические навыки по экологии, биологии, молекулярной биологии, географии, агрохимии и физике, а затем развивать карьеру в области науки, агробизнеса, контроля качества или консалтинга. На факультете замечательно развита система международного сотрудничества - в такой степени, что каждый желающий студент может получить возможность стажировки в лучших европейских университетах, а график занятий дает возможность подработки или начальной научной деятельности даже с первого курса.

И здесь я открою секрет, о котором мало кто из абитуриентов догадывается. Факультет почвоведения - это место рождения огромных перспектив и возможностей, которые могут изменить вашу жизнь навсегда. Так, например, после получения своих первых результатов по идентификации аммоний-окисляющих архей в дерново-подзолистой почве, я получила письмо от профессора Проссера из Абердинского университета (г. Абердин, Англия) с предложением продолжить исследования в его лаборатории. Хорошая репутация факультета почвоведения и известность работ Алексея Львовича сыграли ключевую роль в том, что мне посчастливилось выполнить ряд моих экспериментов в одной из лучших лабораторий мира. Лично для меня факультет расширил горизонты, связал все мои знания воедино и открыл перспективы развития в абсолютно новом направлении. Желаю удачи и верьте в себя! Черобаева А., аспирант кафедры биологии почв в 2008-2011 годах

Сегодня о своей профессиональной деятельности рассказывает Роман Титарев – выпускник факультета почвоведения МГУ 2005 года. Роман закончил кафедру земельных ресурсов и оценки почв, а в 2009 году защитил кандидатскую диссертацию. «Мой общий профессиональный стаж составляет более 16 лет и включает работу на должностях: почвоведа в ООО «Изыскательский центр ШАНЭКО»; главного специалиста в ЗАО «Группа компаний ШАНЭКО»; ведущего инженера экологической группы и руководителя экологической группы в Проектно-изыскательском институте электрификации железных дорог и энергетических установок «Трансэлектропроект» - филиал акционерного общества «Росжелдопроект». В рамках работы в этих организациях я приобрел большой опыт по производству, координации и руководству всеми этапами инженерно-экологических изысканий (в том числе на линейных объектах) в различных природно-климатических зонах России, взаимодействию с экспертными органами и подрядными организациями. В 2019 году я приступил к работе в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в должности главного специалиста отдела экологической экспертизы. С марта 2022 года являюсь заместителем начальника Отдела инженерно-экологических изысканий Управления экологической экспертизы. За время работы в «Главгосэкспертизе России» рассмотрено более 500 проектов. Участвовал в проведении государственной экспертизы результатов инженерно- экологических изысканий значимых объектов по целому ряду важных для развития экономики и социальной инфраструктуры страны, водохозяйственным и гидроэнергетическим объектам, горнодобывающим и перерабатывающим предприятиям, объектам производственного и гражданского назначения. Инженерно-экологические изыскания это один из обязательных видов изысканий, которые ложатся в основу разработки любого проекта. Результаты инженерно-экологических изысканий являются основой для разработки ОВОС, ПМООС и МООС, а также «Проектов рекультивации земель» и «Проектов консервации земель». В целом, моя профессиональная деятельность связана с почвоведением, геоботаникой, зоологией и экологией. В рамках учебы на факультете мы получили на первых курсах общие знания по химии, географии, минералогии, геоботанике, потом нас учили их применять на практике в почвоведении и экологии. Все эти знания и опыт работы пригождаются для решения производственных задач. Они позволяют осуществлять экспертизу в части исследований плодородного слоя почв, выявления неточностей и недостатков исследований компонентов природной среды в рамках инженерно-экологических изысканий. С особой теплотой я вспоминаю своих преподавателей - С.А. Баландина, А.С. Яковлева, Г.П. Глазунова, Н.Ю. Гончарук, О.А. Макарова, горжусь личным знакомством с Глебом Всеволодовичем Добровольским. А сегодняшним студентам я хочу пожелать всецело отдаваться учебе и работе - жизнь вас за это вознаградит»

«Во-первых, Вы получите диплом самого важного вуза страны! Это уже стартовая позиция! В процессе даже простого общения в стенах университета Вы почувствуете ауру великих открытий человечества, почувствуете себя частью всего мироздания. Преподаватели дадут Вам необходимые алгоритмы жизнеустройства, которые будут универсальными в любых ситуациях. Вы будете понимать природу как таковую в целом и определите своё место в ней. В отличие от других специалистов, сможете заглядывать далеко в будущее, и от Вас будет зависеть, каким оно будет. Эти утверждения и выводы я делаю с высоты 65-летнего выпускника факультета почвоведения МГУ. Факультет даёт фундаментальное образование, знания о почве, о земле как основе жизни и деятельности людей. Проходя обучение по разным предметам: математике, химии, физике, геологии, биологии, земельным ресурсам и другим перспективным научным проработкам - вы получите такой объём знаний, которых хватит на любые направления. И Вам просто нужно будет выбрать своё! Я, например, работал в органах власти, так сложилось. Всегда мог найти то решение, которое было бы наиболее приемлемым из предлагаемых. Но я всегда видел дальше остальных. Мне всегда было интересно заглядывать, а что там дальше - меня этому научил факультет. Во время обучения я этого не понимал, меня больше интересовали друзья, девочки, как сходить на дискотеку, как сдать очередную сессию... Но само собой как-то впиталось все, - молодой был! Работал впоследствии председателем Земельного комитета по Кабардино-Балкарской республике (КБР), руководителем управления Кадастра объектов недвижимости по КБР, министром земельных ресурсов и госимущества КБР.

Вы научитесь быть в гармонии с окружающими, с природой. А какая на факультете зональная практика! Можно руками, взглядом, воздухом ощутить природу земли Российской. У вас будет твёрдая почва под ногами, потому что вы её будете знать и любить. Незабываемые на всю жизнь ощущения молодости, песен под гитару или другую музыку у костра на опушке леса, у озера, в горах дадут вам такой заряд, который даже виртуально не может быть создан! Вы можете сказать: «Это было вчера!» Нет! Как раз в сочетании с теми кибервозможностями, которые у вас в руках, полученное фундаментальное образование даст ощущение превосходства. К примеру, уважаемый ректор В.А. Садовничий на праздновании 50-летия факультета объявил о суперкомпьютере, который вот-вот запустится в МГУ, и которым смогут пользоваться студенты. И какой же это будет прорыв во всех направлениях! Приходится вам позавидовать! Удачи!»

Факультет почвоведения — это не просто место, где ты получишь диплом, это настоящая школа жизни. Здесь ты сможешь получить уникальный опыт в самых разных сферах деятельности.

Наука. Преподаватели, многие из которых являются передовыми учеными, откроют перед тобой дверь в науку. Ту самую, что ты, возможно, видел в сериале «Теория Большого взрыва», но гораздо интереснее и по-настоящему. Это будет постепенное погружение – от азов до передовых научных исследований, которые делают жизни миллионов людей лучше. И у тебя будет возможность в этом участвовать.

Путешествия. Полевые практики и экспедиции дадут возможность почувствовать себя путешественником и первооткрывателем; человеком, который «бывал, видел и знает». Это огромный пласт жизненного опыта – человеческие взаимоотношения, интересные задачи и множество приключений. Поверь, это время ты потом будешь вспоминать как лучшие годы своей жизни.

Искусство выступать. Защиты курсовых и дипломных работ, подготовка рефератов — позволят научиться выступать перед аудиторией, делать доклады и презентации, что не раз тебе пригодится в дальнейшей жизни, чем бы ты ни занимался в будущем. Я крайне благодарен нашим преподавателям, которые нас «гоняли» выступать с рефератами и предзащитами — это, пожалуй, один из самых полезных скиллов во «взрослой жизни».

Фундаментальное образование. Огромное количество интересных предметов, которые читают лучшие преподаватели со всех факультетов Университета. То самое фундаментальное образование, о котором часто говорят за границей, как о силе российских ученых. Ты будешь подкован во всем, это расширяет кругозор и дает некоторую «мудрость»; понимание того, как устроен окружающий мир.

Море возможностей. Кстати, о других факультетах. Как студент МГУ ты волен посещать другие факультеты и слушать там любые лекции, порой безумно интересные! Можно получить второй диплом, выучить несколько языков, а главное познакомиться с множество интересных людей с других факультетов.

Спорт. Учась на факультете ты сможешь совершенно бесплатно посещать множество секций – от различных единоборств до гимнастики и шахмат. Спортивные традиции МГУ сильны, и под руководством профессиональных тренеров ты сможешь приятно провести время и даже добиться серьезных спортивных результатов. Первый год я ходил в бассейн, где меня научили отлично плавать. Затем был бокс. Потом я ходил на стрельбу, где мы два раза в неделю стреляли в тире (еще раз повторяю – все это бесплатно!). После чего, я занимался каратэ в нашей МГУшной секции, куда порой прихожу и по сей день. Мы участвовали в соревнованиях и довольно часто побеждали. Такой спортивной (и не только) инфраструктуры ты не встретишь нигде.

Ты — востребован. Возвращаясь к практическому результату учебы на факультете — здесь тебе дают возможность овладеть крайне большим спектром самых разных профессий, многие из которых востребованы в России и за рубежом. Я занимаюсь информационными технологиями, моя научная работа была на стыке естественных наук и ИТ. Немногие факультеты могут дать своим выпускникам столь широкий набор знаний, позволяющий на равных работать с профильными специалистами смежных и даже точных и гуманитарных наук. Факультет эту возможность дает с лихвой. Каждый сможет найти то, что ему интересно. В этом я убеждался не раз, когда видел наших выпускников работающих в самых разных отраслях – от нефтянки и природных ресурсов до гослужбы, дизайна.. и даже программистов :) Если ты не уверен какую профессию выбрать, то факультет почвоведения — поможет тебе определиться. Здесь ты сможешь разобраться, все попробовать и найти дело своей жизни. Если же ты уже знаешь что хочешь — факультет позволит развить твой талант и стать одним из лучших в своей области.

Рыбальский Н., выпускник 2008, каф. географии почв

Интервью от Студенческого научного общества факультета почвоведения На наши вопросы ответили: Решетникова Радислава, аспирантка 1 года кафедры магистратуры кафедры географии почв

Чекин Михаил, аспирант 2 года кафедры эрозии и охраны почв (выпускник кафедры биологии почв) — Расскажите о выборе кафедры, научного руководителя и темы научной работы.

Рада: Изначально на третьем курсе я узнала о своем научном руководителе на кафедре общего почвоведения – и именно на ней училась в бакалавриате. Мне была интересна тема палеопочвоведения, связь с археологией (мне тогда представлялись романтичные пейзажи с огромными раскопами, глиняными черепками и костями мамонтов) – разумеется, все оказалось не таким, как грезилось, и тем не менее, очень интересным. В бакалавриате у меня была работа по Крымским почвам, а в магистратуре я перешла на кафедру географии почв и начала заниматься Поволжьем после участия в экспедиции на Волге «Флотилия плавучих университетов». Михаил: В бакалавриате и магистратуре я учился на кафедре биологии почв, занимался определением численности бактериофагов в различных типах почв под руководством Лысак Людмилы Вячеславовны и Лапыгиной Елены Владимировны. Тема мне в принципе нравилась, очень много было сделано по ней, работа отмечена на конференциях. Почему я решил сменить кафедру и тему? Вопрос хороший и закономерный, но и ответ на него достаточно простой: в конце магистратуры я имел опыт работы в организации, после чего понял, что мне интересно немного другое направление исследований, соответственно захотелось сменить научные интересы. Посоветовавшись с прежними научными руководителями, я выбрал кафедру эрозии и охраны почв, поговорил с ее заведующим, Олегом Анатольевичем Макаровым, и вот теперь под его руководством занимаюсь эколого-экономической оценкой деградации земель. — Кем Вы работаете? Рада: 0,5 ставки инженера на кафедре географии почв, с 4 курса. Михаил: Впервые я официально трудоустроился в конце 3 курса в НИИ «Митоинженерии МГУ», затем немного работал в Институте проблем экологии и эволюции РАН. На 1 курсе магистратуры я проходил практику в Департаменте Росприроднадзора по ЦФО, после чего устроился туда же работать. В начале обучения в магистратуре я устроился преподавателем экологии в Ассоциацию победителей олимпиад и до сих пор являюсь сотрудником этой образовательной организации. — Почему сделали выбор в пользу обучения в аспирантуре? Рада: Интересно продолжать заниматься исследованиями в своей сфере и интегрироваться в научное сообщество. Михаил: Так как я работал и собираюсь в дальнейшем работать по специальности в научной организации, то в таком случае степень кандидата наук даст большие возможности для карьерного роста. — Что способствует Вашему развитию в сфере науки и питает Ваши научные интересы? Рада: Участие в различных научных мероприятиях, конференциях, школах – это помогает взглянуть со стороны на свое исследование и узнать о других, расширить кругозор и завязать контакты с другими учеными, а кроме того, это всегда интересно и весело! Михаил: Для меня стимулом в сфере науки является природная любознательность и то, что, делая научные изыскания, я вкладываю частичку в общее развитие науки, именно таким образом, капля за каплей, и вырастает мое знание об окружающем мире. — Какая сфера деятельности наиболее интересна для Вас? Рада: Мне интересна полевая работа, работа в лабораториях, организационная деятельность и участие в мероприятиях с детьми. Михаил: Как, наверное, видно из ответа на предыдущие вопросы, я поработал в разных местах, считаю, что не важно место работы (офис, лаборатория, поле и т.д.), важно, чтобы был дружный коллектив, а сама работа приносила хоть немного удовольствия и, конечно же, хороший доход. — Опыт участия в конференциях, конкурсах, кейсах и прочее: Рада: Участвовала в нескольких российских конференциях (Докучаевские чтения и Ломоносов, конференция СЕИ «Человек и природа») и в зарубежной (SETAC в Бельгии), ездила на школу по геоморфологии и классификации почв в Польше, участвовала в конкурсе Фонда Потанина (дошла до очного тура). Михаил: Международная научная конференция XXI Докучавеские молодежные чтения, XXV Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов». Секция «Почвоведение», V Moscow International Conference «MOLECULAR PHYLOGENETICS AND BIODIVERSITY BIOBANKING», III и IV Молодежные конференции «Почвоведение: Горизонты будущего» Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Международная конференция «Фундаментальные концепции физики почв: развитие, современные приложения и перспективы», посвященная 90-летию со дня рождения профессора МГУ А.Д.Воронина, 2-й Российский микробиологический конгресс. Совет от Рады: Не бойтесь пробовать новое и искать то, что вам нравится! Совет от Михаила: Мыслите шире. Это очень ценно – выйти за пределы своего взгляда на вещи, понять другие точки зрения, другой образ жизни, другие ценности. Важно помнить, что у каждого своя правда, и зачастую она не совпадает с вашей. Цените свое время, но и не забывайте про других. Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях.

«О факультете почвоведения я узнала, еще когда училась в лицее. Я занималась экологией и биологией, участвовала в олимпиадах, и к 11 классу успела понять, что мне очень интересна именно экология как наука и как направление профессиональной подготовки. Документы я подавала только на факультет почвоведения, только на направление "Экология и природопользование", так как знала со слов старших товарищей, что лучшего места, где бы готовили эколога, просто нет! За 4 года я не только не разочаровалась в факультете, но и укрепила свою уверенность в его уникальности. Искренне! В этом году я закончила кафедру географии почв. Я с детства интересовалась палеонтологией. Со временем моя любовь к палеонтологии переросла в любовь к палеоэкологии. Выбор кафедры произошёл сам собой: научный руководитель (Семиколенных Андрей Александрович) пригласил к себе потенциальных студентов (на тот момент - первокурсников) и предложил на выбор направления исследований, одним из которых была, как раз, палеоэкология. Выбор научного руководителя определил и выбор кафедры, соответственно. Моя научная работа связана с изучением пирогенных палеоархивов почв. Продукты горения в течение тысячелетий накапливаются, формируя пирогенные архивы — это буквально информация, «записанная» в природных почвах, а также почвах и культурных слоях поселений. Такие архивы могут быть использованы для реконструкции пирогенных воздействий и событий в прошлом. Программа направления «Экология и природопользование» не ограничена базовой теоретической экологией, многие предметы практико-ориентированы, а значит - идёт подготовка реальных специалистов. Мне и самой удалось в этом убедиться в рамках моего, пусть и небогатого, опыта работы по специальности. По-моему, это крайне важно. Я бы очень хотела продолжить своё обучение в магистратуре на кафедре географии почв, потому что хочу развивать научное сотрудничество со своим соруководителем (Зазовской Элей Павловной), а также с целым коллективом опытных учёных, в чьих исследованиях, к счастью, мне повезло немного поучаствовать, и которые внесли огромный вклад в мою дипломную работу - это специалисты из Института географии РАН. Факультет является важным мостом между студентом и научными институтами. Там же, в Институте географии РАН, я проходила свою производственную практику».

Наталья Шишигина, студентка кафедры биологии почв

из интервью для Студенческого научного общества факультета почвоведения

После окончания университета я поступила в аспирантуру факультета почвоведения, которую закончила в 2019 году и защитила в том же году кандидатскую диссертацию. На данный момент работаю научным сотрудником в ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева», лаборатория физики и гидрологии почв. С какой областью знаний связана Ваша профессиональная жизнь сейчас? Естественно-научная: почвоведение, агрофизика, механика почв и грунтов, отчасти микробиология. Какие знания, полученные на факультете, позволили реализовать себя в Вашей нынешней профессиональной области? В первую очередь, профильные знания, полученные на факультете в первые годы обучения и на спецкурсах кафедры физики и мелиорации почв. Но самое главное (что до конца осознается только сейчас, по прошествии нескольких лет после окончания специалитета и защиты диссертации) — это навыки быстрого поиска и анализа любой информации, способность мыслить критически, эрудированность. Какие, на ваш взгляд, есть преимущества у естественно-научных специальностей? Непосредственное соприкосновение с объектами своих исследований, возможность видеть их изменения и проявления; необходимость контакта с другими специальностями помимо профильной. Но если в целом, я думаю, что любые специальности хороши, просто важно быть открытым к разным наукам, дисциплинам или подходам. Каких преподавателей Вы вспоминаете с особой теплотой? Евгения Викторовича Шеина, Долгор Доржиевну Хайдапову, Наталью Викторовну Костину и Петра Михайловича Сапожникова. Что бы Вы могли пожелать нынешним студентам факультета? Веры в себя, упорства в тех целях, которые важны именно вам. Смелости, если есть страх поменять кафедру, направление, пойти на стажировку, найти работу по специальности или полностью сменить свой вектор. И, конечно, активной внеучебной жизни! Какой совет Вы бы дали абитуриентам при выборе направления обучения? Ответственно подойти к выбору направления: почитать официальные и неофициальные ресурсы, пообщаться со студентами и выпускниками, поизучать рынок вакансий по выбираемому направлению, прислушиваться к себе - и только после делать выводы. Интервью от Студенческого научного общества факультета почвоведения

На наши вопросы ответили: Хрульков Александр, выпускник магистратуры 2019 кафедры географии почв Олег Пименов: — Расскажите про обучение на кафедре и Вашу научную работу. — Моё обучение на кафедре было прекрасным, интересным и весьма творческим. С моим научруком, Ю.А. Завгородней, мы взялись за достаточно сложную тему, по которой практически отсутствуют отечественные работы, а зарубежные активно начали появляться не так давно. Всё это предоставляло широкий простор для активной деятельности любого рода. Поэтому мы успели поставить пару масштабных экспериментов, а также провести некоторый мониторинг содержания этих веществ в русле реки. Если вдруг кому-то будет интересно, то вещества эти - эфиры фталевой кислоты или просто "фталаты". Практическое значение работы тоже весьма существенно. Ибо фталаты включены в списки приоритетных загрязняющих веществ, поэтому мониторить их и бороться с ними надо. Можно еще рассказать много всего про сложности, особенности работы, но я думаю, что вы их узнаете сами, если встанете на дорожку изучения фталатов ;) — Работали ли Вы во время учебы? — Да, с лета после окончания бакалавриата и всю магистратуру я работал инженером в лаборатории. — Где Вы работаете сейчас, были/есть проблемы с трудоустройством? — Когда я был бакалавром, мы с другом решили еще закончить факультет педагогического образования МГУ. Поэтому в настоящий момент я пробую реализовать себя на этой стезе и работаю учителем в школе по естественнонаучному профилю. — Связана ли Ваша научная деятельность с работой? — Моя научная деятельность непосредственно не связана с нынешней работой. Но вина за это не на факультете, а на моей ищущей натуре. — Какие навыки важны на практике больше всего? — Умение искать и находить информацию. А также умение не переживать слишком сильно и видеть прекрасное в обыденном. Наиболее яркие моменты студенческой жизни: — Зоналка. Многолетние дубы и сосны. Песчаная почва. Ливень. На небольшой прогалинке стоят два столбика, меж которыми натянута волейбольная сетка. Солнце, пробираясь сквозь верхушки деревьев щекочет нам носы. Мокрые от дождя и пота играем в волейбол уже второй час. Скоро ужин, костер и звезды. Совет студентам:

— Если хотите, что-то сделать - просто берите и делайте. Не бойтесь. Если вы действительно хотите - найдете способ.

Александр Хрульков: — Расскажите про обучение на кафедре и Вашу научную работу.

— Для студентов-экологов кафедра географии почв предлагает программу обучения «Экологический менеджмент и экобезопасность». В рамках этой программы большое внимание уделяется основам экологической практики: экологический мониторинг, экологический менеджмент, экологические риски, безопасность на производстве, ОВОС и немножко проектирования. Фишка кафедры – ГИС технологии. Обожаю ГИСы. С их помощью можно картировать почти любую информацию. Фитоценозы? Пожалуйста! Речные бассейны? Легко! Загрязнение почв? Да ради Бога! — Работали ли Вы во время учебы? В бакалавриате свободного времени было мало, поэтому поработать удавалось нечасто. Только на 4 курсе у меня получилось немного поработать курьером. В магистратуре учебный график стал заметно свободнее, появилось больше времени на подработку. Тогда я усиленно курьерствовал, а также имел честь участвовать в 72 рейсе научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш», организованном институтом океанологии им. П.П. Ширшова, в качестве инженера-исследователя. — Где Вы работаете сейчас, были/есть проблемы с трудоустройством?

— В данный момент работаю инженером-экологом в ООО «Газпром проектирование». Занимаюсь инженерно-экологическими изысканиями. Проблемы с трудоустройством были. При отклике на вакансии компании отклоняли моё резюме, поскольку у меня отсутствовал релевантный опыт работы. Решение нашлось там, где его не ждали. Вконтакте. В паблике географического факультета наткнулся на вакансию, которую выложил их выпускник. Откликнулся, сходил на собеседование, получил работу. — Связана ли Ваша научная деятельность в университете с работой?

— Косвенно. Моей дипломной работой было исследование экологической обстановки в определенном районе. Сейчас, по сути, я занимаюсь тем же. Но уже для целей строительства. Нужно осмотреть участок изысканий, заложить и описать почвенные разрезы, отобрать образцы почв, поверхностных и подземных вод, донных отложений, определить видовой состав животных и растений, специальными приборами измерить уровень шума, электромагнитного излучения, радиации. После того как независимая лаборатория проведёт анализ проб, полученную информацию необходимо перевести на человеческий язык и изложить в отчёте.

— Упорство, умение искать информацию, анализировать и систематизировать её, грамотно излагать свои мысли. Это как раз те качества, которые можно воспитать в себе за годы учёбы в университете. МГУ – настоящий кладезь soft skills.

— Помимо традиционных костров на практиках и весёлых посиделок с друзьями в общаге, поделюсь с вами самым тёплым воспоминанием этой поры. Был первый курс бакалавриата. Летняя практика в Чашниково. Лето тогда выдалось очень дождливым. Дождь мог идти целый день и закончиться только к вечеру. Подходила к концу вторая четверть практики – геологическая. Мы уже сделали все закопушки, проанализировали все образцы. Оставалось только сделать геологические профили и подготовить отчёт. В те дни вдарил жуткий дубак. Согреться помогали тёплая одежда, горячий чай и обогреватель, который наш преподаватель каждый день приносила к нам в камералку из своей комнаты. Совет студентам: — Помните: если вы выпустились из МГУ – вы можете всё. Вы как никто другой знаете, что у любой проблемы есть решение. И если приложить мозги и достаточное количество усилий, то можно добиться успеха в любой сфере, независимо от вашего образования. В университете есть всё, что нужно для вашего развития. Не зацикливайтесь на своей специальности. Пробуйте всё, что вам интересно, ищите возможности и используйте их. Ставьте цели и достигайте их. И, конечно же, не забывайте отдыхать. Студенческий отдых совершенно особенный. Такое нельзя упускать)

Давным-давно школьница из Ульяновской области приехала в Москву, чтобы посмотреть столицу. Была в программе и экскурсия к Московскому Госуниверситету. По традиции дети бросили монетки в фонтан перед главной высоткой, загадав учиться здесь. Тогда желание казалось совершенной фантастикой. Оказалось, возможно всё.

Как Анжелика Астайкина поступила, училась, добилась высот в науке и не потеряла себя - в девятом эпизоде документального сериала «Научно. Лично». Вместе с героиней вы попадете и на крышу учебного корпуса факультета почвоведения, и в его катакомбы, узнаете, что такое ветланды, лизиметры и как укротить мейн-куна.

|

|

Сегодня перед сотнями тысяч вчерашних школьников встает вопрос: куда идти учиться дальше? Кто-то уже давно знает ответ, а кто-то до сих пор выбирает и сомневается.

Сегодня перед сотнями тысяч вчерашних школьников встает вопрос: куда идти учиться дальше? Кто-то уже давно знает ответ, а кто-то до сих пор выбирает и сомневается.

— Поделитесь своими впечатлениями, что для Вас значит экспедиция.

— Поделитесь своими впечатлениями, что для Вас значит экспедиция. — Трудности и плюсы, на Ваш взгляд, отправления в экспедицию.

— Трудности и плюсы, на Ваш взгляд, отправления в экспедицию. Расскажу свою историю.

Расскажу свою историю.

Сегодня я - выпускница Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова. А всего лишь несколько лет назад была обычной школьницей из далекой Ульяновской области. В те юные годы я и не подозревала о том, что смогу поступить и учиться в лучшем вузе нашей страны. С детства мне было интересно наблюдать за природой, я обожала поездки в лес, там папа учил меня узнавать птиц, собирать «правильные» грибы и ягоды.

Сегодня я - выпускница Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова. А всего лишь несколько лет назад была обычной школьницей из далекой Ульяновской области. В те юные годы я и не подозревала о том, что смогу поступить и учиться в лучшем вузе нашей страны. С детства мне было интересно наблюдать за природой, я обожала поездки в лес, там папа учил меня узнавать птиц, собирать «правильные» грибы и ягоды.

«Хотите стать министрами, фундаментальными учёными, или успешными предпринимателями, идущими на шаг впереди всей планеты? Поступайте на факультет почвоведения МГУ!» - о своей учебе и карьере, а также талантах и перспективах выпускников-почвоведов рассказывает Хабдульсалам Патович Лигидов, экс-министр земельных ресурсов и госимущества Кабардино-Балкарской республики. Хабдульсалам Патович закончил кафедру физики и мелиорации почв под научным руководством

«Хотите стать министрами, фундаментальными учёными, или успешными предпринимателями, идущими на шаг впереди всей планеты? Поступайте на факультет почвоведения МГУ!» - о своей учебе и карьере, а также талантах и перспективах выпускников-почвоведов рассказывает Хабдульсалам Патович Лигидов, экс-министр земельных ресурсов и госимущества Кабардино-Балкарской республики. Хабдульсалам Патович закончил кафедру физики и мелиорации почв под научным руководством  Такие универсальные алгоритмы, заключенные в выражения: «Почва зеркало ландшафта», «Характерное время» и другие - выстроили мой поведенческий характер в работе. И когда начинались не совсем компетентные дискуссии на любом уровне, я говорил: «Почва зеркало ландшафта, - и для понимания добавлял, - она записывает всё как на магнитной ленте (на жёсткий диск сказали бы сейчас), надо уметь это считывать». Когда разбирали ситуации, растянутые во временном поле по тем или иным событиям, я напоминал про характерное время и говорил просто: «Всё что происходит в промежутке больше этого - константа, а всё что меньше - не существенно».

Такие универсальные алгоритмы, заключенные в выражения: «Почва зеркало ландшафта», «Характерное время» и другие - выстроили мой поведенческий характер в работе. И когда начинались не совсем компетентные дискуссии на любом уровне, я говорил: «Почва зеркало ландшафта, - и для понимания добавлял, - она записывает всё как на магнитной ленте (на жёсткий диск сказали бы сейчас), надо уметь это считывать». Когда разбирали ситуации, растянутые во временном поле по тем или иным событиям, я напоминал про характерное время и говорил просто: «Всё что происходит в промежутке больше этого - константа, а всё что меньше - не существенно».

В весеннем семестре третьего курса (2021 год) я была на стажировке в Австрии в Зальцбургском университете. Туда я попала в рамках программы академической мобильности МГУ. Мне хотелось посмотреть, как устроена научная деятельность за рубежом и попрактиковать английский язык. Поскольку австрийцы не являются носителями английского языка, они разговаривают на таком же уровне, на каком учимся мы. У них более понимаемый акцент, медленнее речь, поэтому проблем с пониманием не возникало. Особенность обучения в иностранном универе также состоит в том, что ты сам выбираешь интересные тебе дисциплины. Сама стажировка представляла собой включённое обучение, то есть там я посещала занятия вместе с австрийскими студентами: слушала лекции и ходила на практикумы, а в свободное время успевала путешествовать. Для меня эта стажировка стала отличной возможностью познакомиться с культурой и бытом другой страны, стать более самостоятельной и расширить свой кругозор.

В весеннем семестре третьего курса (2021 год) я была на стажировке в Австрии в Зальцбургском университете. Туда я попала в рамках программы академической мобильности МГУ. Мне хотелось посмотреть, как устроена научная деятельность за рубежом и попрактиковать английский язык. Поскольку австрийцы не являются носителями английского языка, они разговаривают на таком же уровне, на каком учимся мы. У них более понимаемый акцент, медленнее речь, поэтому проблем с пониманием не возникало. Особенность обучения в иностранном универе также состоит в том, что ты сам выбираешь интересные тебе дисциплины. Сама стажировка представляла собой включённое обучение, то есть там я посещала занятия вместе с австрийскими студентами: слушала лекции и ходила на практикумы, а в свободное время успевала путешествовать. Для меня эта стажировка стала отличной возможностью познакомиться с культурой и бытом другой страны, стать более самостоятельной и расширить свой кругозор.

Пименов Олег, выпускник магистратуры 2020 кафедры химии почв

Пименов Олег, выпускник магистратуры 2020 кафедры химии почв