Отзывы студентов и выпускников

Биологический факультет, географический, химический - здесь большинству выпускников все понятно. Но почвоведение не изучают в школах, поэтому немногие знают, что скрывается за этим названием. А скрывается многое: от изучения химических процессов и микробных сообществ в почвах до глобальных экологических проблем и вопросов государственного кадастрового учета. Чтобы отсечь все сомнения и помочь с выбором, факультет почвоведения начинает публикацию серии отзывов своих студентов и выпускников. Содержание раздела: про что хотите почитать?

Раздел регулярно обновляется. Если Вы хотите, чтобы и Ваш отзыв был опубликован здесь, присылайте его отв. секретарю приемной комиссии Позднякову Л.А. на адрес Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Факультет почвоведения — это не просто место, где ты получишь диплом, это настоящая школа жизни. Здесь ты сможешь получить уникальный опыт в самых разных сферах деятельности.

Наука. Преподаватели, многие из которых являются передовыми учеными, откроют перед тобой дверь в науку. Ту самую, что ты, возможно, видел в сериале «Теория Большого взрыва», но гораздо интереснее и по-настоящему. Это будет постепенное погружение – от азов до передовых научных исследований, которые делают жизни миллионов людей лучше. И у тебя будет возможность в этом участвовать.

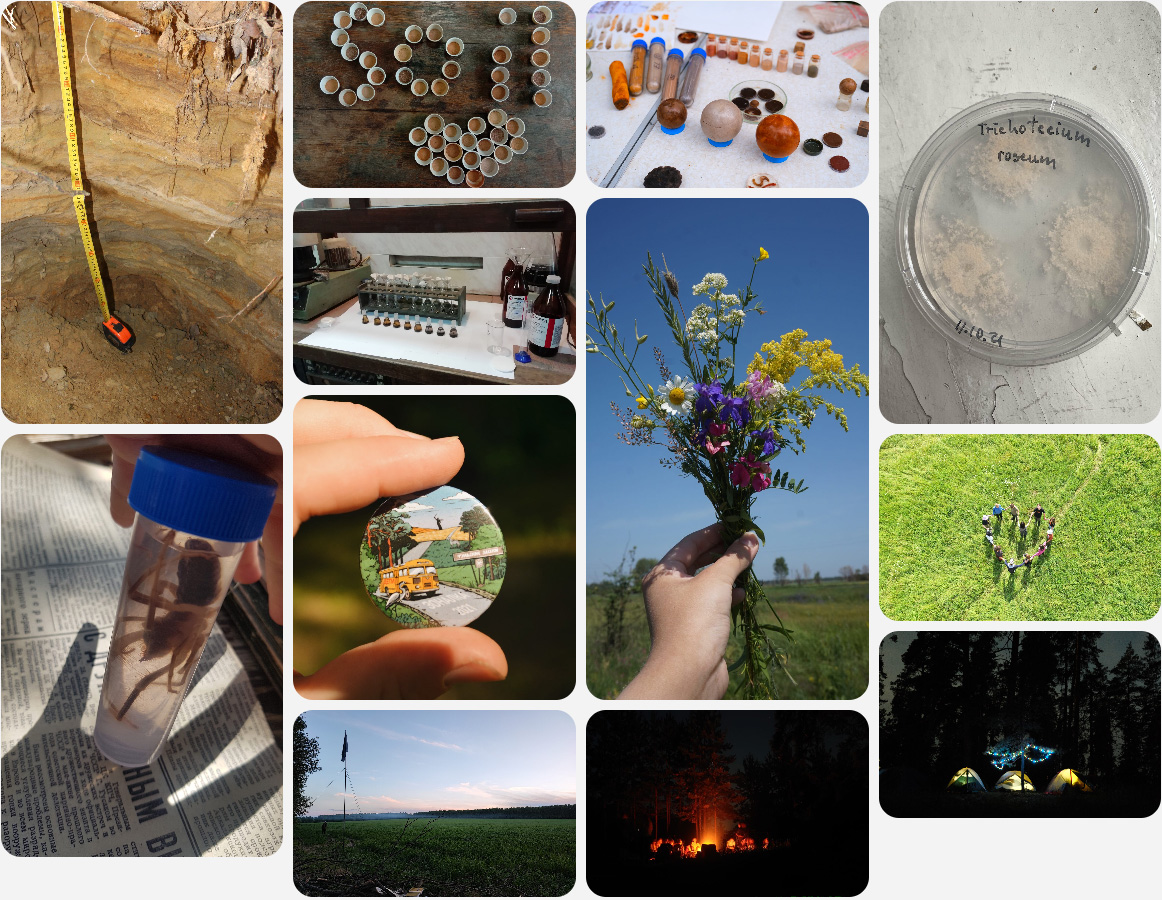

Путешествия. Полевые практики и экспедиции дадут возможность почувствовать себя путешественником и первооткрывателем; человеком, который «бывал, видел и знает». Это огромный пласт жизненного опыта – человеческие взаимоотношения, интересные задачи и множество приключений. Поверь, это время ты потом будешь вспоминать как лучшие годы своей жизни.

Искусство выступать. Защиты курсовых и дипломных работ, подготовка рефератов — позволят научиться выступать перед аудиторией, делать доклады и презентации, что не раз тебе пригодится в дальнейшей жизни, чем бы ты ни занимался в будущем. Я крайне благодарен нашим преподавателям, которые нас «гоняли» выступать с рефератами и предзащитами — это, пожалуй, один из самых полезных скиллов во «взрослой жизни».

Фундаментальное образование. Огромное количество интересных предметов, которые читают лучшие преподаватели со всех факультетов Университета. То самое фундаментальное образование, о котором часто говорят за границей, как о силе российских ученых. Ты будешь подкован во всем, это расширяет кругозор и дает некоторую «мудрость»; понимание того, как устроен окружающий мир.

Море возможностей. Кстати, о других факультетах. Как студент МГУ ты волен посещать другие факультеты и слушать там любые лекции, порой безумно интересные! Можно получить второй диплом, выучить несколько языков, а главное познакомиться с множество интересных людей с других факультетов.

Спорт. Учась на факультете ты сможешь совершенно бесплатно посещать множество секций – от различных единоборств до гимнастики и шахмат. Спортивные традиции МГУ сильны, и под руководством профессиональных тренеров ты сможешь приятно провести время и даже добиться серьезных спортивных результатов. Первый год я ходил в бассейн, где меня научили отлично плавать. Затем был бокс. Потом я ходил на стрельбу, где мы два раза в неделю стреляли в тире (еще раз повторяю – все это бесплатно!). После чего, я занимался каратэ в нашей МГУшной секции, куда порой прихожу и по сей день. Мы участвовали в соревнованиях и довольно часто побеждали. Такой спортивной (и не только) инфраструктуры ты не встретишь нигде.

Ты — востребован. Возвращаясь к практическому результату учебы на факультете — здесь тебе дают возможность овладеть крайне большим спектром самых разных профессий, многие из которых востребованы в России и за рубежом. Я занимаюсь информационными технологиями, моя научная работа была на стыке естественных наук и ИТ. Немногие факультеты могут дать своим выпускникам столь широкий набор знаний, позволяющий на равных работать с профильными специалистами смежных и даже точных и гуманитарных наук. Факультет эту возможность дает с лихвой. Каждый сможет найти то, что ему интересно. В этом я убеждался не раз, когда видел наших выпускников работающих в самых разных отраслях – от нефтянки и природных ресурсов до гослужбы, дизайна.. и даже программистов :) Если ты не уверен какую профессию выбрать, то факультет почвоведения — поможет тебе определиться. Здесь ты сможешь разобраться, все попробовать и найти дело своей жизни. Если же ты уже знаешь что хочешь — факультет позволит развить твой талант и стать одним из лучших в своей области.

Рыбальский Н., выпускник 2008, каф. географии почв

На вопрос:«Почему вы выбрали факультет почвоведения?» - ответить однозначно очень трудно. Многие из нас, будучи абитуриентами, совсем не представляли, что это за факультет, какие предметы проходят студенты, и куда можно пойти работать после окончания. Мой выбор был основан на том, что в школе мне больше всего нравилось изучать естественнонаучные предметы, такие как биология, химия, география. А по правде говоря, больше всего моё внимание привлекал раздел биологии под названием экология, которую я не изучала в школе как отдельный предмет и, к сожалению, на момент поступления имела совсем небольшое представление об этой науке. Какие есть плюсы и минусы, спросите вы? Одним из главных плюсов, на мой взгляд, является, что на первых курсах в нас вкладывают знания по различным предметам, и к третьему курсу мы уже хорошо осведомлены в вопросах химии, ботаники, зоологии, географии, физики и многих других предметов. После второго курса изучаются уже другие узкоспециализированные дисциплины, на отделении экологии это, в частности, радиоэкология, учение о биосфере, гидросфере, атмосфере, экология человека и др. К сожалению, не обойтись и без минусов: так как направление экологии является относительно новым на нашем факультете, и в курс вводятся изменения, программы ежегодно меняются. Что касается степени учебной нагрузки, она вполне приемлемая, остаётся свободное время и на свои интересы. Может возникнуть вопрос, почему же именно отделение экологии на факультете почвоведении, а не других факультетах, таких как географический или биологический? Ответ совсем простой: наше главное преимущество в том, что мы знаем, как устроена почва, о её типах и процессах, в ней протекающих, в общем, обо всём том, что касается почв! Надо понимать, что почвоведение – это неотъемлемый союзник экологии в вопросах о круговороте веществ и других глобальных процессов, связанных с окружающей средой. Не секрет, что многие из нас, поступая на факультет почвоведения, изначально стремились на другой, может быть, более популярный и известный. Но сейчас, спрашивая своих однокурсников, не жалеют ли они о том, что им не удалось попасть туда, куда стремились, они с гордостью отвечают, что очень рады тому выбору, который сделали в пользу нашего факультета несколько лет назад. После окончания университета стоит выбор, куда можно устроиться на работу. В частности, можно пойти работать в зарубежные компании, но нужно будет знание языка! На факультете налажено сотрудничество с зарубежными университетами, обмен студентами. Можно пойти в государственные учреждения, в лаборатории, занимающиеся анализом проб почвы, воды и воздуха. Наверное, будущие экологи мечтают о работе в «Транснефть» и «Газпром», и наши выпускники там работают. Определённо точно можно сказать, нам есть, куда расти!

Климова А., выпускница 2015, каф. биологии почв,

направление «Экология и природопользование»

Я не буду перечислять предметы (приемная комиссия всегда с радостью покажет учебный план), но заверяю вас, здесь никому не будет скучно. Первые курса 2 учебная программа не особо сильно отличается между кафедрами, но со временем, вам по своим интересам нужно будет сделать ответственный выбор. Преподаватели идут на встречу практически каждой идее своего студента. Вот, например, мой диплом отчасти был посвящен изучению радиоактивности в моем родном крае, и для меня это было не только очень интересно, но и крайне познавательно.

Тихонова М.О., выпускница 2014, каф. радиоэкологии и экотоксикологии,

направление «Экология и природопользование»

Интервью взято корреспондентом газеты «Московский университет» (№7 (4567) август 2021)

«Маршрут зональной практики прокладывался по основным земледельческим районам, – поясняет Дарья Комкова. – Стоянки каждый год расположены в одних и тех же местах, где удобно поставить лагерь, может без проблем проехать тяжелая автотехника с вещами и оборудованием. Обязательным условием стоянки является наличие места для забора воды недалеко от лагеря». «Наши стоянки были выбраны идеально для того, чтобы увидеть и описать зональные плакорные растительные сообщества, зональные и интразональные почвы, – продолжает Марина Сушенцова. – И перемещаясь с юга на север, прекрасно видишь, как меняются климатические условия, рельеф, и как это сказывается на растительных ассоциациях и подстилающих их почвах, а также как изменяется вид природопользования». – Сколько дней заняла полевая часть практики? В каких условиях приходилось жить и трудиться? Марина: «Полевая часть практики длилась с 17 июня по 4 июля. Мы жили в настоящих полевых условиях: ночевали в палатках, все камеральные работы, питание – под открытым небом. Разбивали и устанавливали лагерь самостоятельно. Кто-то жил в палатке с друзьями, кто-то, как, например, я, в одиночестве». Дарья: «Привыкнуть к палатке получилось не сразу: то под боком колола веточка, которую забыли убрать при установке палатки, то просто не спалось на новом месте. Рано вставать тоже не хотелось, особенно когда предстояло описывать разрезы почвы под палящим солнцем. Приходилось привыкать к сольпугам и мошкам в Волгограде, в Воронеже приспособиться к жаре, а в Туле – к прохладе. Но все трудности остались позади, и наш лагерь полностью наслаждался полевой жизнью!».

Дарья: «Основной задачей практики является приобретение и закрепление навыков морфологического описания почвенного профиля и классификации почвы при помощи полевой диагностики. Также важной задачей является знакомство с растительностью и диагностика почв на основе этой же произрастающей растительности. Главная цель практики у почвоведов и экологов в целом одна – ознакомление с закономерностями формирования почвенного покрова различных природных зон. Почвоведы для этого изучают почвоведение и геоботанику, у ребят-экологов к этим дисциплинам прибавляются зоология и химический анализ. Да, объем новых знаний был весомым, но со всеми поставленными на практике задачами мы удачно справились!». Марина: «У экологов и почвоведов одинаковые лекции и экскурсии по почвоведению и геоботанике, все готовят бригадный гербарий – 80 видов с трех стоянок на одну бригаду. Почвоведы описывают больше почв и делают почвенные катены, некоторые бригады готовят индивидуальные отчеты по практике. У экологов меньше разрезов – всего 15, у нас были дополнительные геоботанические задачи по фитоиндикации, описанию различных сообществ. Как бонус – мы ездили на террикон. Также у экологов были дополнительные занятия, экскурсии и эксперименты по зоологи, блок химии почв – так называются полевые анализы проб горизонтов описанных почвенных покровов. Моя бригада успешно сдала зачет по всем дисциплинам». – Вместе со студентами на практику отправляются и преподаватели. Они делились своим опытом, советами? Помогали подготовиться? Марина: «На эту практику с нами поехала Марина Сергеевна Розанова, мой научный руководитель. Марина Сергеевна советовала, как выбрать палатку: какой каркас лучший, какая должна быть водонепроницаемость, какой спальник самый подходящий, сколько их брать, а также какие вещи лучше захватить с собой и без чего можно обойтись. Непосредственно в поле преподаватели объясняли, как выбрать подходящее место для палатки. Лучше всего – выровненная поверхность. Ветки и шишки нужно убрать, при сильном ветре надо закрепить палатку на все растяжки, а лучше привязать их к дереву для большей устойчивости. Рассказывали, как спастись в жару. Например, в Волгограде нельзя обливаться водой – можно легко сгореть на солнце, лучше надеть шаровары и рубашку с длинным рукавом и воспользоваться солнцезащитным кремом, укрыться от солнца под зонтом. А в Воронеже, наоборот, мы обливались водой с ног до головы прямо на маршруте, чтобы не перегреться и не потерять сознание. С нами проводили инструктаж, как лучше подготовиться к полевому выходу. Здесь правило номер один – штанины всегда заправляют в носки, чтобы никакие насекомые, особенно клещи, не смогли заползти под одежду». Дарья: «Преподаватели на практике – это очень интересные люди. Мне кажется, они просто влюблены в эти поля и леса, они горят желанием передавать свои бесценные знания. В ходе практики мы слушали лекции о каждой природной и почвенной зоне, лекции, посвященные классификации почв и их органическому веществу. Кроме лекций были камеральные работы, где преподаватели отвечали на вопросы, давали нам новую интересную информацию и помогали с написанием отчетов. Конечно, преподаватели помогали нам в первые дни привыкнуть к полевым условиям, делились лайфхаками полевой жизни, очень интересно рассказывали о своей зональной практике. Все это нас вдохновляло». – Оставалось ли время на отдых? Марина: «Времени не так много, как хотелось бы, все же программа практики обширна. На первой стоянке было очень жарко и ветрено, редко удавалось после обеда поспать в палатке и не перегреться. В свободное время мы разгадывали кроссворды, общались, играли в настольные игры, устраивали фотосессии или просто разговаривали обо всём: о впечатлениях, смешных историях из жизни, о мечтах и грядущем окончании бакалавриата. Нередко вспоминали практику после 1 курса на базе в Чашниково. В Хреновском бору (Воронежская область) было поприятнее с погодой. После обеда можно было поиграть в бадминтон или волейбол, иногда мальчики играли нам на гитаре, удавалось даже порисовать и поспать. С одним из поваров нас сопровождала немецкая овчарка Берта, она лихо бегала с нами во время подвижных игр. Когда мы были в Тульских засеках, уже приближался зачет, поэтому все старались поскорее подготовить отчеты и выучить растения к геоботанике. На всех стоянках лучшее время отдыха был вечер, после линейки. Мы гуляли и разговаривали, играли в волейбол, мальчики – в футбол, по вечерам собиралась группа болельщиков Чемпионата Европы, кто-то усердно учил латынь. Но самое запоминающееся – это костер, песни под гитару и беседы».

Дарья: «У костра в кругу своих однокурсников, друзей чувствуешь единение с людьми и природой, которая тебя окружает. Можно погрузиться в свои мысли, наблюдая за языками пламени. После практики ваш плейлист обязательно пополнится подборкой песен «с костра». Когда снова слушаешь их дома, будто опять стоишь под звездами, озаренный огнем, и так тепло на душе. Вспоминая зональную практику, ловлю себя на мысли, что каждый день я улыбалась и смеялась. Бывали и трудные моменты, но каждый раз происходило что-то хорошее, что перекрывало все невзгоды. Для меня практика была нескончаемым потоком эмоций». – Какие рекомендации вы бы дали студентам, которым предстоит отправиться на зональную практику? Дарья: «Подготовка к выезду проходила весной, нужно было разобрать, починить и помыть оборудование. В конце мая мы разбирали бригадные ящики, чистили кухонный инвентарь, зашивали и чинили палатки общественного пользования. 31 мая был самый ответственный этап: погрузка. Грузили ящики, палатки, учебные материалы, столы, скамейки, личные вещи. Здесь важна командная работа, в одиночку решить такие задачи невозможно. Я рекомендую запомнить одно из главных правил: общественное превыше личного. Очень важно в первые часы стоянки поставить и облагородить места общественного пользования, а затем уже ставить свои личные палатки. А если что-то не получается, например, поставить палатку на первой стоянке, не стесняйтесь просить помощи у однокурсников, имеющих походный опыт». Марина: «На мой взгляд, самое сложное – это выбор снаряжения и одежды: непонятно, какую взять палатку и спальник, какой фонарик нужен, как выбрать одежду – что понадобится, а что нет? Я советовалась и со студентами старших курсов, и с преподавателями. Перед отъездом каждый день проверяла прогноз погоды, читала информацию о растительности и почвах природных зон, где у нас будут остановки, чтобы сложился некоторый фундамент знаний. Студентам, готовящимся к зональной практике, я бы рекомендовала покупать палатку с максимальной водонепроницаемостью и «предбанником». По количеству вещей – может хватить и рюкзака в 50 литров. Также необходимо взять два спальника – один должен быть рассчитан на низкие температуры. Обязательно берите плед или термоодеяло спасателя, возьмите налобный фонарик (это очень удобно), резиновые сапоги, хорошие походные ботики и кроссовки на нескользкой подошве, одежду как на жаркую, так и на холодную погоду (ищем баланс), не лишними будут рабочие перчатки, «противокомарные» костюмы, средства от насекомых (в том числе и порошок от муравьев), солнцезащитные кремы. А для перемещения по лагерю, мне кажется, самая удобная обувь – кроксы». – Как оцените личный опыт зональной практики? Марина: «Очень атмосферное во всех смыслах время! Однозначно я очень хочу снова поехать в «зоналку». Многие поступают на наш факультет ради этой практики, этого опыта, эмоций». – Зональная практика факультета почвоведения для многих становится дорогим воспоминанием на всю жизнь. Вы чувствуете, что так же будет и для вас? Марина: «У нас была полевая практика в Чашниково после 1-го курса, поэтому необходимый минимум знаний имелся, но то, чему мы научились в «зоналке», наверное, самое ценное и дорогое! Я всегда буду помнить, как мы поднимались на территории, как спускались с них, как вместе копали, спасали вещи от дождя, спорили в разрезе, ставили друг другу палатки и все вместе пели под гитару». Дарья: «Зональная практика – это бесценный опыт, как научный, так и жизненный. Для меня – это первый опыт полевой экспедиции, в которой мы приобрели ценные знания. Отвечая на Ваши вопросы, я вспоминала наш палаточный лагерь, запах каши со сгущенкой по утрам и тушенки на обед, смех и обрывки песен, доносящиеся ночью от костра, танцующие языки пламени и байки в ночь дежурства, потрясающие виды сухой степи или долины реки Упы и еще тысяча моментов, которые навсегда останутся в сердце. Знания, полученные в поле, запоминаются в тысячу раз лучше учебника. Фотографии или описания почвы в литературе не передают ее настоящие свойства, а спускаясь в почвенный разрез, ощущаешь, как вся информация о процессах и свойствах, о которых ты читал, становится понятнее, все закономерности проясняются. В ходе практики влюбляешься в объект исследования – почву и в бескрайние поля, тенистые леса. Также зональная практика оказывает влияние на коллектив в целом, мы стали настоящей семьей почвоведов не только преодолевая трудности, но и проживая вместе тысячи счастливых, радостных моментов». Марина: «Я бы добавила, что для любого студента нашего факультета «зоналка» становится рубежом между «до» и «после» во всех смыслах: от профессиональных навыков почвоведа/эколога до эмоционального развития».

Беседовала Анастасия Сычева

Фотографии предоставлены участниками практики

Своим опытом обучения на факультете делится Ольга Денисова, студентка 4-го курса направления «Экология и природопользование». Поступление, обучение, научная работа, производственные и учебные практики, культурная жизнь, студенческие организации и многое другое. Смотрим!

Насколько тяжело было учиться? Была ли возможность совмещать работу с учебой?Учиться было довольно легко, учебная программа была составлена последовательно, с логичным усложнением от курса к курсу. Сложно было только в первом семестре на третьем курсе, когда одновременно было несколько курсов химии. Мне не приходилось совмещать работу с учёбой. Какие предметы/спецкурсы Вам запомнились больше всего? Что было наиболее полезным?Больше всего мне нравились курсы аналитической химии, агрохимии и географии почв: сочетание насыщенной теоретической части и интересных практикумов. А выделить наиболее полезный предмет мне затруднительно, так как общие курсы хорошо дополняли друг друга и формировали общую теоретическую базу, необходимую для сужения специальности в рамках спецкурсов на кафедре.

Расскажите о своей дипломной работе.В лаборатории, где я делала диплом, основной темой была экология гидролитических комплексов в разных биоценозах. Изучались микроорганизмы и сообщества, способные к деструкции природных полимеров: хитина, пектина, целлюлозы. Поэтому мы использовали достаточно большой спектр методов: проводили выделение хитинолитиков на твердых средах, оценивали эмиссию углекислого газа в сукцессии в микрокосмах после добавления полимеров, исследовали активных гидролитиков с помощью люминесцентной микроскопии и FISH (метод, предполагающий молекулярные «метки» для разных таксонов бактерий). В моей работе были исследованы гидролитические сообщества разных ярусов южно-таежного леса. Что было самым сложным во время выполнения диплома?Если честно, я не помню каких-то особых сложностей. Может, только с выбором времени постановки экспериментов и снятия результатов. Тогда в лаборатории работало много других студентов и аспирантов, и надо было следить, чтобы не пересечься с кем-то по времени работы на хроматографе. Как и где проходила Ваша производственная практика? Была ли она полезна для последующей научной работы?Производственная практика кафедры биологии почв проходила на факультете, это были дополнительные занятия, на которых была возможность больше попрактиковаться с разными методами. Её полезность я оценила бы как среднюю.

Участвовали ли Вы во внеучебной деятельности университета? Если да, то пригодились ли Вам полученные навыки и опыт при поиске работы?Я регулярно, с 2 курса, посещала различные научные молодежные конференции (Ломоносов, Леса Евразии, Докучаевские чтения, Биология – наука XXI века и другие). Это было полезно для расширения кругозора и с точки зрения апробации своей научной работы – на конференциях можно получить обратную связь, отличающуюся от замечаний сотрудников кафедры. Для дальнейшей работы мне пригодились навыки выступлений и подготовки презентаций. Ещё я занималась в секции дуэльной стрельбы и 1 раз выиграла Потанинскую стипендию. Проходили ли Вы стажировку за границей?Да, я была на стажировке в аспирантуре – 1 год провела в Шведском университете сельскохозяйственных наук (Swedish University of Agricultural Sciences) в Уппсале. Там в составе лаборатории почвенной микробиологии я сделала часть экспериментов для своей диссертации, прослушала несколько курсов и подготовила свою первую статью в англоязычном журнале. Опыт учёбы в другом университете был весьма полезным и необычным. К примеру, сдача экзаменов для бОльшей объективности там проводится максимально анонимно. Расскажите о прохождении стажировки в Шведском университете сельскохозяйственных наук.Я узнала о стажировке из рассылки по электронной почте. Но и до этого регулярно смотрела объявления на стендах на факультете и общалась на эту тему с однокурсниками или старшекурсниками, которые уже бывали на стажировках. Это была программа по обмену студентами и аспирантами Erasmus Mundus. В рамках программы проводится конкурсный отбор, и в итоге участник получал стипендию от фонда, медицинскую страховку, компенсацию за билеты до места стажировки и обратно. Для более легкой адаптации к обучению на английском я прошла 5-недельный курс английского незадолго до стажировки. Учиться на английском было не очень сложно: даже при обычной работе в аспирантуре приходилось много читать на английском. Действительно сложно было только один раз: успевать записывать за приглашенным лектором из Англии, так как его скорость речи была гораздо быстрее, чем у шведских лекторов. Участвовали ли Вы в научных экспедициях?Во время учебы я работала почвоведом в экспедиции: копала и описывала прикопки и разрезы. Это было несколько выездов в Подмосковье. Уже после окончания аспирантуры я съездила во Вьетнам, в совместную экспедицию Почвенного института и Института проблем экологии и эволюции.

Алена, расскажите поподробнее об экспедиции во Вьетнам.Экспедиция во Вьетнам была частью работы по гранту моего коллеги. Мы присоединились к одной из ежегодных поездок сотрудников ИПЭЭ (институт проблем экологии и эволюции) в заповедник Кат Тьен. У них в рамках сотрудничества с Вьетнамским ТропЦентром там есть стационар. Экспедиция длилась две недели. Нашей задачей был отбор почвенных проб для микробиологического анализа. Конечно, взять по десятку проб из верхнего горизонта в 5 разных локациях не кажется долгим и трудным делом. Но на одну площадку было очень сложно пробраться через колючие заросли (100 м мы шли полчаса), и почти на всех площадках были сухопутные пиявки – нужно следить, чтобы они не добрались до открытых участков кожи и защищаться репеллентом. Плюс ко всему жара с температурой за +30. Мы успели не только взять пробы, но и помочь с постановкой других экспериментов, и погулять по экологическим тропам. Где Вы работаете сейчас?С 2014 года я работаю в Почвенном институте им. В.В. Докучаева научным сотрудником группы биологии и биохимии почв. Кажется, это наиболее соответствующая моей специальности работа. Я пришла туда работать по рекомендации однокурсника; тогда институт активно набирал молодых сотрудников. Не могу отметить проблем с трудоустройством. Чем Вы занимаетесь в данный момент?Моя работа заключается в планировании и выполнении экспериментов в молекулярно-биологической лаборатории, в подготовке публикаций – анализе и описании полученных данных, изредка – в поездках за образцами. Мне нравится это разнообразие рабочих обязанностей, позволяющее переключаться с интенсивного умственного труда на лабораторную рутину или вольность полевых выездов. На ваш взгляд, в чем преимущества получения высшего образования на факультете почвоведения МГУ? Есть ли минусы?Самым большим плюсом мне видится широта полученных знаний, выбирать из большого спектра возможностей карьерного развития. Минусом мне кажется некоторая фундаментальность образовательной программы, недостаточное количество прикладных, практических курсов – но это легко доработать в дальнейшем при необходимости. На какие аспекты Вы обращали внимание при выборе места трудоустройства? Что для Вас было в приоритете?Нельзя сказать, что я тщательно подошла к вопросу выбора места. Но основные критерии, благодаря которым я выбрала и выбираю работу в институте, это 1) возможность заниматься интересными мне вопросами, 2) достойная оплата труда, 3) приятный коллектив. Велик ли спрос на специалистов в Вашей сфере деятельности?Если рассматривать сферу фундаментальной науки, то спрос не очень большой и никогда не был большим. Однако если рассматривать молекулярную биологию, то спрос на хороших лабораторных специалистов значительный и растёт с каждым годом.

Что Вам сейчас ближе: наука или коммерция? Почему?Мне ближе наука. Мои личностные качества не позволили бы мне заметно преуспеть в другом виде деятельности. Но после стольких лет, посвященных изучению фундаментальных вопросов, хотелось бы приблизиться к решению более прикладных задач. Какие навыки важны на практике больше всего?Умение быстро находить нужную информацию и подробно знакомиться с ней в короткие сроки. Умение поддерживать социальные связи. Аккуратность. Наиболее яркие моменты студенческой жизни. Конечно же, полевые практики – и в Чашниково, и зональная. Огромное количество знаний на занятиях в полевых условиях и замечательная возможность общения с друзьями-однокурсниками. Совет студентам.Время студенчества – самое яркое и насыщенное. Советую провести его с максимальной пользой и радостью! О том, как сложилась профессиональная жизнь после окончания Университета, рассказывает выпускница факультета 2022 года Надежда Данилова. В дипломной работе Надежды «Сравнительная характеристика кадастровой стоимости земель агроландшафтов Северо-Западного федерального округа» была показана чувствительность подходов кадастровой оценки к различным почвенно-географическим условиям агроландшафтов. Обучаясь в бакалавриате, Надежда проходила производственную практику в ассоциации «Русское общество оценщиков» - и осталась там работать: «Моя профессиональная жизнь неразрывно связана с областью оценочной деятельности вот уже более четырех лет. Я контролирую деятельность практически 3000 оценщиков по всей стране. В свободное от работы время я передаю свои знания в области химии ребятам, выбравшим это направление для своей дальнейшей реализации. Сложно сказать, с какой областью знаний мне приходится сталкиваться в работе: это и аналитика, и право, и психология (когда пытаешься расстроенным специалистам объяснить, в чем они были не правы при выполнении своей работы), и математика. Знания, полученные в курсах высшей математики, информатики, кадастровой оценки, земельного права и правоведения позволили мне реализовать себя в профессиональной среде оценщиков. По моему мнению, естественно-научный профиль дает возможность попробовать себя в различных видах деятельности, развивает мышление и интерес к различным исследованиям. Также естественно-научные специальности предполагают много различных практик, в том числе и полевых. - Каких преподавателей Вы вспоминаете с особой теплотой? Сложно выделить кого-то конкретного, так как преподаватели всех курсов были прекрасными людьми и педагогами. С особой теплотой я вспоминаю весь преподавательский состав своей кафедры (физики и мелиорации почв), и отдельно не могу не выделить своего научного руководителя - Петра Михайловича Сапожникова, и прекрасную заведующую кафедрой Аминат Батальбиевну Умарову; Ирину Евгеньевну Смирнову – нашего куратора; Павла Владимировича Красильникова и его интереснейшие лекции по продовольственной безопасности; Алексея Сергеевича Сорокина. - Что бы Вы могли пожелать нынешним студентам факультета? Ставить перед собой цели и не бояться их достигать! Относиться ко многим вещам с философской точки зрения. Найти ту нишу, в которой захочется развиваться, дело, которое будет приносить удовольствие».

Я выпускница 2015 года, отделения экологии, кафедры химии почв. На данный момент обучаюсь в магистратуре в Японии (занимаюсь анализом геологических процессов). Во время 3-его курса год училась по обмену в Токио, занималась изучением процессов в атмосфере. Факультет почвоведения дает вам огромный выбор областей для исследования, как вы уже наверное заметили из моего описания. И что главное-вы можете в них разбираться. Strongly recommend ;) Про обучение Это весело. Весело и интересно. Мне бы этого было достаточно, но как вам - не знаю, так что подробнее У вас будет множество (но не так чтобы прям не продохнуть) курсов, в том числе и на других факультетах МГУ. Так что это несомненный плюс. Дисциплины будут и биологические, и химические, и экономические, и физические... в общем, вам скорее всего что-то точно придется по душе. Студентов меньше, чем на других факультетах, так что профессора - все ваши, так сказать. Помочь-объяснить всегда пожалуйста. Про студенческую жизнь У вас будут практики (едешь на природу, занимаешься наукой, общаешься итп) и это тоже весело. Вообще учиться довольно интересно мне кажется, если совмещать приятное с полезным, но правильный баланс у вас получится найти только став студентом. Так как вы сможете ориентироваться в большом количестве областей, какая-то вам скорее всего придется по душе и у вас будет довольно много свободного времени, по сравнению с другими факультетами, поэтому настоятельно советую не забывать и о саморазвитии. Очень большой шанс, что вы станете успешнее других, поняв это раньше. Так что факультет почвоведения дает вам все для успешного старта в жизни, куда-бы вы не решили приложить свои усилия. Факультет и университет сыграли огромную роль в моей жизни, но не стоит полагаться только на них. Ваша судьба в ваших руках, шевелитесь и будет вам счастье!

Миндалева Д., выпускница 2015, каф. химии почв,

аправление «Экология и природопользование»

После окончания университета я поступила в аспирантуру факультета почвоведения, которую закончила в 2019 году и защитила в том же году кандидатскую диссертацию. На данный момент работаю научным сотрудником в ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева», лаборатория физики и гидрологии почв. С какой областью знаний связана Ваша профессиональная жизнь сейчас? Естественно-научная: почвоведение, агрофизика, механика почв и грунтов, отчасти микробиология. Какие знания, полученные на факультете, позволили реализовать себя в Вашей нынешней профессиональной области? В первую очередь, профильные знания, полученные на факультете в первые годы обучения и на спецкурсах кафедры физики и мелиорации почв. Но самое главное (что до конца осознается только сейчас, по прошествии нескольких лет после окончания специалитета и защиты диссертации) — это навыки быстрого поиска и анализа любой информации, способность мыслить критически, эрудированность. Какие, на ваш взгляд, есть преимущества у естественно-научных специальностей? Непосредственное соприкосновение с объектами своих исследований, возможность видеть их изменения и проявления; необходимость контакта с другими специальностями помимо профильной. Но если в целом, я думаю, что любые специальности хороши, просто важно быть открытым к разным наукам, дисциплинам или подходам. Каких преподавателей Вы вспоминаете с особой теплотой? Евгения Викторовича Шеина, Долгор Доржиевну Хайдапову, Наталью Викторовну Костину и Петра Михайловича Сапожникова. Что бы Вы могли пожелать нынешним студентам факультета? Веры в себя, упорства в тех целях, которые важны именно вам. Смелости, если есть страх поменять кафедру, направление, пойти на стажировку, найти работу по специальности или полностью сменить свой вектор. И, конечно, активной внеучебной жизни! Какой совет Вы бы дали абитуриентам при выборе направления обучения? Ответственно подойти к выбору направления: почитать официальные и неофициальные ресурсы, пообщаться со студентами и выпускниками, поизучать рынок вакансий по выбираемому направлению, прислушиваться к себе - и только после делать выводы. Интервью взято корреспондентами газеты «Московский университет» (№6 (4566) июнь 2021) Выпускница бакалавриата факультета почвоведения – 2021 Елизавета Деревенец, победительница Всероссийской олимпиады по экологии, лауреат многочисленных студенческих конкурсов и просто талантливый молодой ученый.

- Расскажи, пожалуйста, как начался твой путь в науке, как бы ты описала свои научные интересы? - Моя научная деятельность началась еще в начальной школе. Первое исследование, в котором мне помогал папа, было посвящено влиянию выбросов котельных установок в окружающую среду Геленджика (моего родного города) и расчету эффективности их перевода на газ. Уже в 5-м классе я защищала свою работу на конкурсе в г. Королеве и заняла 1-е место. Все школьные годы я участвовала во множестве конкурсов и олимпиад по разным предметам, защищала честь Геленджика и своей школы №2 на уровне края и России. - Почему ты выбрала именно МГУ? Как ты узнала о Московском университете? - Нет сомнений в том, что Московский университет – это лучший вуз нашей страны. Мне посчастливилось стать студенткой без вступительных испытаний, благодаря победе на Всероссийской олимпиаде школьников по экологии. Я определилась со специальностью «Экология и природопользование», ознакомилась с учебными планами, рассказами выпускников и осознанно пришла на факультет почвоведения МГУ. Мне всегда было сложно выбирать что-то одно, хотелось изучать и химию, и географию и много чего еще. Я поняла, что именно здесь смогу получить образование высокого уровня в области естественных наук. И заканчивая бакалавриат, могу с уверенностью сказать, что не ошиблась в своем выборе. Факультет почвоведения помогает студенту развивать комплексный взгляд на окружающий мир и дарит теплую дружественную атмосферу обучения, за что я благодарю своих друзей и преподавателей! - Расскажи немного о научном сообществе, организатором которого ты являешься. Какие задачи там решаются? - Студенческое научное общество на нашем факультете создано по инициативе студентов в конце 2019 г. На факультете почвоведения немало высококлассных молодых специалистов, большой студенческий потенциал и качественные исследования. Однако о нас знают немногие, поэтому основная задача СНО представлялась нам в повышении уровня научной активности студентов и взаимодействии с другими факультетами, вузами и организациями. Мы помогаем нашим студентам в выборе кафедры, организовываем встречи со специалистами и работодателями, проводим интервью с выпускниками – все для того, чтобы нынешние студенты видели свои возможности и не упускали их! Также мы активно налаживаем сотрудничество с другими научными обществами вуза и города, выходим на новые уровни взаимодействия с организациями. В январе-феврале 2021 г. мы впервые провели мероприятие с партнером – организацией «Городские реновации». СНО организовало экологический кейс на тему «зеленых» офисов. Мы с Наташей Коршуновой являемся организаторами СНО. У нас небольшая, молодая, но очень дружная команда. Нас поддерживают преподаватели факультета, к которым мы всегда можем обратиться за помощью, - Елена Александровна Тимофеева и Лев Анатольевич Поздняков. - В каких еще проектах ты участвовала во время учебы? Оставалось ли время на общественную жизнь факультета? - Я считаю, что человек способен сделать многое, главное, чтобы дело, за которое ты берешься, по-настоящему увлекало! Со 2-го курса я участвую в проектной деятельности и в кейс-чемпионатах. Вместе с друзьями мы решали кейсы от Департамента экологии и природопользования Москвы, компаний Unilever и BCG. На 3-4-м курсах я в свободное от учебных занятий время выполняла исследовательскую работу - анализировала почвенные пробы в лаборатории. А сейчас я состою в команде факультета, представляющей Россию в международном проекте со странами АСЕАН. Это новый для меня опыт международного научного сотрудничества. Однако мне нравится не только проводить время в лаборатории, но и принимать активное участие в жизни своего факультета и университета. С 1-го курса я в Студенческом совете, теперь уже второй год развиваю СНО и стараюсь активно помогать в организации мероприятий. За годы общественной активности мне удалось побывать в разных ролях, от волонтера до организатора крупных мероприятий. Например, поскольку у меня уже хороший опыт организатора, мне недавно предложили стать координатором команды пиара всероссийского мероприятия «Eco and the City» от экологического комитета Студсовета МГУ. В этот раз я отвечала за целую команду вверенных мне студентов-волонтеров, сама расставляла приоритеты, ставила задачи ребятам по налаживанию взаимодействия с российскими вузами. Приятно, когда активная научная и общественная деятельность поощряются – так я стала стипендиатом фонда имени В.И. Вернадского на 2020/2021 учебный год. - Какие хобби у тебя есть? Как проводишь свободное время? - В свободное время пою, путешествую и завариваю кофе (улыбается). С восьми лет я занималась в вокальной студии, участвовала в конкурсах, которые проходили и в России, и в Европе. Поступив в МГУ, продолжаю петь, хотя сейчас я уделяю творчеству гораздо меньше времени. На первом курсе я защищала честь Московского университета на «Студенческой весне». А больше всего мне нравилась организация факультетского праздника – «Дня почвоведа». В общем, моя творческая натура нашла себя и в Московском университете! - Как ты видишь свое будущее по окончании бакалавриата? И какие тренды тебе представляются самыми актуальными в твоей профессии? - Мне нравится быть студенткой. Собираюсь продолжить обучение в магистратуре: углубиться в специальность, выполнить планы по развитию науки для себя и для своего факультета. Профессия эколога обретает все большую важность, но одновременно с этим она становится все более разноплановой. Настоящий специалист-эколог необходим везде – от малых предприятий до крупных международных компаний. В первую очередь, это человек, который разбирается в различных аспектах науки и жизни: важны знания не только естественных наук, но также права, менеджмента, развитые мягкие навыки. Всему этому мы учимся в университете, набираемся опыта не только благодаря учебе, но и участию в мероприятиях. Мы учимся всю жизнь, даже по окончании университета необходимо развиваться, ведь научное знание не стоит на месте. - Ты принимала участие в работе приемной комиссии факультета почвоведения. Расскажи, пожалуйста, об этом. - Участие в приемной комиссии – интересный для меня опыт, который я получила летом 2020 г. Я наконец почувствовала всю глубину волнения абитуриентов, очень переживала за них. Приемная комиссия – это лицо факультета, и нам, участвовавшим в ее работе, важно было суметь поддержать растерявшегося вчерашнего школьника и вдохновить на учебу в Университете. - Готовясь к интервью, мы узнали, что ты еще школьницей стала медиа фигурой - о тебе рассказал портал «Прибой» г. Геленджика. Инфоповодом было присуждение тебе премии Президента по поддержке талантливой молодежи. А какое твое исследование стало основанием для премии? - Лауреатом Президентской премии поддержки талантливой молодежи я стала благодаря победе на Всероссийской олимпиаде школьников по экологии. Моя научная работа была посвящена фитоценологическому состоянию краснокнижной «сосны пицундской» и влиянию на лесной массив выбросов автотранспорта. На олимпиаде мы выступали командой и были горды тем, что представляли наш город и край и привезли в родной Геленджик медали призеров. Беседовали Мария Брындина и Дарья Жаркова

Факультет почвоведения — дверь в новый мир 1. «Закономерная случайность» Кажется, ещё вчера я отлично закончила школу, при этом совершенно не имея представления, чем же заниматься в будущем. Да, хотелось чего-то интересного, естественнонаучного, «связанного с биологией». Была мысль про биофак, однако дико пугала необходимость там «препарировать лягушек», поэтому после окончания школы никакой определённой «нацеленности» и желания поступить куда-либо конкретно не было. Было желание заниматься какой-нибудь интересной наукой. Просматривая варианты, куда можно пойти с моей любимой биологией, наткнулась на почвоведение, на тот момент казавшееся для меня чем-то не очень понятным. «Слушай, пап, как ты думаешь, например, на факультете почвоведения — интересно?». — «Надо подумать, я же физик, далёк от этого... Но, похоже, там можно решать много важных интересных вопросов, например, как разные почвы можно улучшить, сделать более плодородными… Я бы занялся.» Решила поступить: МГУ, биологическая наука, а чем-то заинтересовать себя у меня обычно получалось очень быстро. 2. «Ощущения от процесса» Первый курс был самым трудным: непривычные тогда для меня университетские нагрузки, огромное количество новых сложных предметов, постоянно выплывающие школьные пробелы в основных дисциплинах: химии, математике, географии… Целостный образ почвенной системы тогда вырисовывался ещё с трудом. Очень необычные для меня по формату и крайне интересные летние практики после первого курса помогли «почувствовать» наш предмет и его «окружение»: растительность, геология и геоморфология действительно определяют направление почвообразования и «облик» почвы. Но окончательно на зональные и локальные закономерности почвообразования глаза открылись ближе к концу второго курса после предмета «география почв». Это непередаваемое чувство, когда ты осознаёшь, где на Земле какие почвы, почему они именно такие, когда можешь предугадать как будет выглядеть почва в конкретном месте… Самым интересным в почвоведении мне показались вопросы генезиса и эволюции почв (по каким законам почвы формируются и развиваются, что может повлиять на формирование конкретного типа почв, что может изменить ход почвообразования…). Выбор научного руководителя и дальнейшие исследования последовали в данном направлении. Благодаря кафедре географии почв и научному руководителю мне посчастливилось участвовать в экспедициях по изучению почв Ново-Иерусалимского монастыря, по изучению внутренней и пространственной организации текстурно-дифференцированных дерново-подзолистых почв, по изучению горных почв Алтая. Экспедиции – это всегда море новых знаний, эмоций и впечатлений. 3. «Что главное в науке?» В настоящий момент я детально изучаю многослойные карбонатные натёки на скелетных фракциях в алтайских криоаридных почвах: каждый микрослой в этих натёках имеет свою внутреннюю организацию, соответственно каждый из них образовывался под действием разных процессов и условий. В итоге можно реконструировать характер изменений природной среды в изучаемом регионе. Факультет сотрудничает со многими научными организациями. Моя работа сейчас является одним из направлений исследований лаборатории географии и эволюции почв Института Географии РАН по экстремальному почвообразованию, поддерживается грантами РНФ и РФФИ. Уверена, что в любом другом направлении, которым занимаются на факультете, также можно найти для себя интересную тему и заниматься тем, что приносит тебе удовольствие — это самое главное для успешной научной работы. 4. «Новые очки» Наши преподаватели – замечательные, интересные люди. На лекциях каждый раскрывал для нас наш предмет (почву) под новым углом зрения. Нередко на занятиях возникало чувство кайфа от осознания общих глобальных закономерностей и гениально-логичных, ранее неизвестных мне, особенностей строения или функционирования почвы и всего, что нас окружает. Благодаря факультетским курсам и обязательным дисциплинам, читаемым на других факультетах МГУ, мы получили целостную научную картину мира. 5. Необходимость почвоведения Понимание функционирования почв в перспективе даёт возможность ими «управлять»: прогнозировать все возможные изменения под действием определённых факторов, направлять развитие их свойств в необходимое нам русло. Это может быть ключом к решению проблем плодородия и продовольствия в регионах нашей планеты. Тот факт, что 2015 год назначен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом почв, говорит о том, что люди, далёкие от почвоведения, также начинают осознавать, насколько сейчас почвы незаменимо важны для человечества: их изучение, охрана, улучшение, рациональное использование. С уверенностью можно заключить, что почвоведение – необходимая, очень интересная и многогранная наука, где каждый может выбрать себе область по душе, заниматься решением актуальных вопросов и далее с успехом пойти в прикладную или научную сферу. Конопляникова Ю., выпускница 2015, каф. географии почв, направление «Почвоведение»

Интервью взято корреспондентами газеты «Московский университет» (№3 (4563) март 2021)

– Наташа, конечно же, хотим поздравить тебя с победой на Докучаевских чтениях! Расскажи о своем докладе. Как именно звучала его тема? – Спасибо! Тема моего доклада – «Закономерности сорбции свинца минеральными горизонтами подзолистой почвы». Это первая моя научная работа, так что факт победы стал для меня немного неожиданным. В моей секции были студенты старших курсов, аспиранты и младшие научные сотрудники. Было очень интересно послушать других участников, многие работы были сильными, с хорошо обработанными результатами. – Наши читатели вряд ли близко знакомы со сферой почвоведения. Насколько нова тема, которой ты занимаешься? – Почвоведение в целом – относительно молодая наука. В 1877 г. Вольное экономическое общество поручило профессору В.В. Докучаеву, основоположнику школы научного почвоведения, исследовать черноземную полосу России. В 1883 г. была опубликована его магистерская диссертация «Русский чернозем», которая послужила основой для выделения почвоведения как отдельной отрасти естествознания. Многие знаменитые ученые (в том числе В.И. Вернадский) также вели исследования в области почвоведения. Почвоведение находится на стыке многих естественных наук и активно развивается, оно гораздо более многогранно, нежели кажется на первый взгляд. Именно этот фактор и стал решающим для меня при выборе специализации. Но, соглашусь, едва ли можно назвать эту научную дисциплину популярной на данный момент. Несколько раз я была волонтером на Дне открытых дверей в Главном здании МГУ, представляла свой факультет и заметила, что нередко абитуриенты просто не понимают, в чем суть почвоведения как науки, что именно она изучает. – Как, по-твоему, можно сделать почвоведение более доступным для массовой аудитории научным направлением? – Я думаю, понимание того, что почвенный покров – это не просто верхний слой литосферы, но еще и важнейшее звено в круговороте многих веществ, без которого невозможно было бы существование человечества, придет несколько позже. Любое строительство, к примеру, не может планироваться без участия почвоведов. Надеюсь, популяризации почвоведения поспособствует развитие тематических рубрик в соцсетях. Например, Студенческое научное общество нашего факультета регулярно проводит тематические лекции с разными учеными в группе ВКонтакте. – А как начался твой личный научный путь? – В начале 1-го курса мне просто хотелось получать новые знания, а вот понимания существа профессии было маловато (улыбается). Поворотным моментом стало знакомство с заведующей кафедрой химии почв Инной Игоревной Толпештой, которая стала и моим научным руководителем, и вдохновителем. Сначала я просто помогала другим ребятам с их работами, параллельно читая литературу. Потом уже появилась своя научная тема, связанная с загрязнением подзолистой почвы свинцом. В условиях повышения антропогенной нагрузки на экосистемы оценка сорбционных возможностей почв по отношению к тяжелым металлам является актуальной задачей. Свинец – сильный токсикант по отношению к человеку и животным, и потому очень важно понимать механизмы его миграции. – Твои исследования касаются конкретного региона или имеют более глобальный характер? – Почва, которую я исследовала, отобрана в Центральном лесном государственном биосферном заповеднике, расположенном в Тверской области. Безусловно, закономерности перемещения свинца неодинаковы в различных орографических условиях, однако общие данные по механизмам его поглощения будут сопоставимы для всех почв данного типа. – Как ты видишь свое дальнейшее развитие в науке? – На данный момент я работаю в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана и начинаю научную деятельность на геологическом факультете параллельно с моей основной «почвенной» научной темой. Планирую работать и в области минералогии, и в области почвоведения, и далее выбрать для себя точку пересечения. Возможно, она будет связана с изучением глинистых минералов, обширно представленных в почвах различных типов. – Какие тренды в современной почвоведческой науке ты бы выделила? На чем стоит сконцентрироваться молодому почвоведу? – Как я уже говорила, почвоведение – многогранная наука, и изучают ее сейчас с самых разных сторон – с точки зрения почвенной микробиологии, агрохимии, земледелия, географических закономерностей, влияния возрастающей антропогенной нагрузки, минералогических особенностей… Как мне кажется, наиболее интересно изучать закономерности воздействия различных загрязнителей на почвы разных типов, особенно интересны научные работы по их конкурентной сорбции. – Мы знаем, что студенты-почвоведы участвуют в так называемых «зональных практиках» – изучении почв разных климатических зон в процессе экспедиций. Доводилось ли тебе принимать участие в подобных практиках? – Да, такие практики – настоящая легенда! (Смеется). Некоторые даже хотят поступить на наш факультет ради зональных практик! К сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией моя «зоналка» (так мы называем практику) была перенесена на лето 2021 года. Надеюсь, в этот раз все же удастся съездить и узнать, что же такое настоящая полевая экспедиция. – Вернемся к Докучаевским чтениям. Какие впечатления остались от конференции? Это был твой первый опыт выступления на подобных мероприятиях? – Я благодарна организаторам за приятную атмосферу и соблюдение таймингов и своему научному руководителю Инне Игоревне Толпеште за качественную подготовку. Это был мой первый опыт выступления на конференции, и он оказался очень даже удачным. – Мы знаем, что ты изучаешь английский и немецкий языки. А чем, помимо этого, увлекаешься? Участвуешь ли ты в студенческой общественной жизни? – Кроме английского и немецкого, я изучаю и норвежский язык (наверное, стоит сказать, что также знаю медицинскую латынь, т.к. училась в мед/био классе Лицея №1535). В течение 12-ти лет я занималась спортивно-бальными танцами. Но на 3-м курсе пришлось оставить это занятие – серьезно продолжать уже не получалось. Несколько раз в неделю хожу на тренировки, это помогает оставаться в тонусе. Увлекаюсь современной поэзией. Очень хочется попасть на литературный вечер Веры Полозковой, когда масштабы пандемии сократятся. И общественная жизнь факультета мне, безусловно, близка. На первом курсе я много «волонтерила», позже была главой стипендиального комитета Студенческого совета МГУ (в 9-м созыве). Сейчас я заместитель председателя Студсовета факультета почвоведения, занимаюсь стипендиальными и правовыми вопросами на факультете уже второй год. Беседовали Мария Брындина и Дарья Жаркова

Александра закончила кафедру биологии почв под руководством Марата Мутагаровича Умарова, и ее научные интересы во время обучения на факультете были связаны с изучением микробиологических комплексов муравейников и особенностями трансформации азота в гнездах почвообитающих муравьев. «Я всегда грезила космосом. С детства в любой поездке, да и до сих пор, обязательные пункты для посещения — это планетарии и обсерватории. Поэтому упустить возможность совместить два своих любимых направления, а именно микробиологию и космос, я не могла! В последний год обучения я уже начала работать в Институте проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ РАН). Работа там дала мне большой опыт, как в профессиональной сфере, так и в понимании того, чем конкретно я хочу заниматься. Так я начала свой путь в Институт медико-биологических проблем (ИМБП РАН). Попасть туда было трудно, я прошла собеседование у своего теперь уже начальника отдела и директора института. Сейчас я работаю старшим научным сотрудником в «Лаборатории микробиологии среды обитания и противомикробной защиты». Основной моей работой является мониторинг среды обитания Российского сегмента Международной космической станции. Поскольку МКС — это замкнутые герметичные объемы, очень важно отслеживать состояние среды внутри станции. Регулярно перед каждым спуском на Землю, космонавты проводят отборы проб с внутренних поверхностей и конструкционных материалов, а также отбирают пробы воздуха. Получив данные пробы, мы незамедлительно делаем посевы и идентифицируем полученные микроорганизмы. Для МКС существует свои нормативные правила, обозначающие верхние предельные значения уровня обсемененности (заражения) микроорганизмами и в случае их превышения, мы посылаем на борт радиограмму с просьбой обработать данные зоны специальным дезинфицирующим средством. Кроме основного мониторинга, я участвую и в других интересных проектах, а также провожу дополнительные исследования полетных штаммов, ведь их изучение имеет большое значение для построения баз на других объектах Солнечной системы и для дальних космических полетов.

Помимо общения с космонавтами через центр управления полетами, мы регулярно встречаемся с ними после каждого полета, и каждый специалист в своей сфере обсуждает различные нюансы и перспективы на будущее. Также в рамках общекосмической подготовки кандидатов в космонавты-испытатели мы проводим обзорную лекцию по нашей работе, и мне выпала честь выступить перед последним набором кандидатов в космонавты-испытатели 2020 года и поделиться своими знаниями. Несмотря на то, что моя работа сейчас не связана с темой, которой я занималась на факультете, я продолжаю развивать это направление, внедряя в свои исследования более современные методы. Я начинаю связывать почвенные исследования и с космическими экспериментами, так как исследование почв очень важно, например, для будущих космических оранжерей. В течение последнего года мы с Натальей Викторовной Костиной и Михаилом Владимировичем Горленко успешно применяем методику мультисубстратного тестирования к полетным штаммам, в ближайшее время я надеюсь на выход уже полноценных публикаций на эту тему. Я с теплотой вспоминаю всех своих преподавателей, особенно мою кафедру - биологии почв, и я очень рада, что до сих пор мы продолжаем тесное сотрудничество. Всем тем, кто раздумывает над выбором факультета я хочу пожелать, в первую очередь, никогда не сомневаться в себе и в своих силах! Наш факультет дает настолько полноценное и разностороннее естественно-научное образование, что после окончания учебы вы будете востребованы и сможете работать во множестве отраслей, как сделали я и мои однокурсники. Могла ли я, поступая на наш чудесный факультет и придя на любимую кафедру биологии почв, мечтать о том, что я смогу стать космическим микробиологом, который прикасается к чему-то поистине неземному? Думаю, ответ перед вами!». Интервью ко Дню открытых дверей - 2021

Ольга Манакова, студентка второго курса магистратуры по направлению «Почвоведение», кафедра географии почв.

1. Без чего ваш факультет - не ваш факультет?

Полевые практики — одна из самых важных и неотъемлемая часть факультета. Как такая наука, как почвоведение, которая относится к естественным, может обойтись без выездов на природу? Без изучения полей и лесов? Даже в городе, для того, чтобы понять устройство почв парков и скверов, почв под асфальтовым покрытием, необходимо иметь навыки работы и морфологического описания разрезов.

Хочу отметить, что мои личные навыки работы в поле пригодились мне на одной из подработок в институте географии РАН.

2. Чему самому интересному вы научились на факультете?

Для меня самым интересным на факультете было научиться видеть в почве то, что скрыто для обывателя. Просто держа в руках образцы почв, можно увидеть их происхождение, состояние, и многое другое. Так же было интересно научиться работать в современных программах, как по статистике, так и по картографии. Совершенствуя свои навыки сначала делая «руками», а затем при помощи программ, намного глубже понимаешь суть предмета.

3. Пару слов о вашем лучшем преподавателе?

Сложно выбрать одного человека, которого я могла бы назвать лучшим! На мой взгляд лучший — это тот, кто вдохновляет.

Мой первый преподаватель на семинарах по почвоведению — Галина Владимировна Стома. Этот человек научил меня мыслить, как почвовед. Находить закономерности, выделять главное и отбрасывать лишнее. Конечно, именно она заинтересовала меня предметом почвенной науки!

Прокофьева Татьяна Вадимовна — преподаватель в зональной практике по почвоведению. По-настоящему профессионал своего дела! Да, приходилось многое запоминать и вникать, но это было увлекательно и интересно.

Мешалкина Юлия Львовна — один из самых удивительных преподавателей. Я не ожидала увидеть столько увлеченности своим делом в этом человеке. Работа в современных программах, сложная статистика простым языком — это всё она. Благодаря Юлии Львовне я стала востребованным специалистом в области не только почвоведения, но и картографии и работы с большими данными (big data science).

Могу перечислять и дальше, но просили всего пару слов ?

4. Какие, на ваш взгляд, самые интересные учебные или научные направления есть на факультете?

Я обучаюсь на кафедре географии почв, но как мне кажется, каждый найдёт тут что-то интересное для себя.

Если вы увлекаетесь биологией — на кафедре есть направление, занимающееся биоиндикацией и биодиагностикой почв. Различные обитатели почв, от простейших до млекопитающих — удивительная микро- мезо- и мегафауна почвенного покрова.

Достаточно сложное, но по-научному увлекательное направление — палепочвоведение. Доисторические эпохи, археологические находки и многое другое — а как это связано между собой? Как распутать этот сложный клубок процессов в почве от отложения породы до настоящего времени?

А если вы всегда мечтали путешествовать? Изучение почвенного покрова мира открывает возможность обучения в других странах, совместного сотрудничества и стажировок в иностранных университетах.

5. Какое событие университетской жизни вам запомнилось больше всего?

Полевые практики — самое запоминающееся событие не только в университетской, но и во всей жизни. преодоление трудностей бок о бок с однокурсниками и преподавателями, работа с почвами «в живую» и неописуемые красоты подмосковья и различных областей городов России.

6. Ваше пожелание абитуриентам.

Как бы парадоксально это ни звучало, но лучше не идти на этот факультет, если у вас нет естественно-научного желания познавать природу вокруг себя. Особенно, если вы «не любите почвы», тогда обучение не принесёт вам ничего, кроме усталости и страданий.

Но если вы хотите обучаться на полевом факультете, ознакомились с программой почвенного направления и чувствуете, что вам может это понравиться и пригодиться — смело поступайте к нам, и студенческое время принесёт вам радость и успехи в будущей работе!

«Аспирантура стала еще одной ступенью обучения и логичным продолжением моей научной работы, которой я занималась последние годы. Уже несколько лет я изучаю микробное разнообразие тропических лесов. Я рассматриваю особенности функционирования микробного сообщества: его обилие, разнообразие, активность и распределение в пространственно-временных рамках. Как все мы знаем, основной точкой сосредоточения биологического разнообразия наземных экосистем являются тропические регионы Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Однако вследствие расширения антропогенного воздействия, площади, занятые «целинными» биогеоценозами, неумолимо сокращаются. Поэтому в результате сотрудничества с Совместным Российско-Вьетнамским Тропическим научно-исследовательским и технологическим центром проводятся разнообразные исследования, одной из целей которых является сохранение и изучение разнообразия тропических муссонных лесов. На данный момент я занимаюсь поиском бактериальных культур, которые могут потенциально быть использованы в качестве микробных препаратов, стимулирующих рост сельскохозяйственно значимых растений путем проведения процессов азотфиксации, фосфатмобилизации, продукции фитогормонов и иных вторичных метаболитов. Классическое образование, которое мы получаем в Университете, определило широту моих профессиональных интересов. Спектр практических навыков, которые мы отрабатывали на семинарах, и теоретические знания, полученные от старших коллег и преподавателей, а также из литературных источников, заложили фундамент знаний, который мы можем использовать практически в любом направлении. В частности, за годы учебы я работала в сфере клинической медицинской микробиологии, преподавала биологию, сейчас же я работаю во Всероссийской коллекции микроорганизмов. Наука - это не просто работа. Наука - это стиль жизни, это образ мышления. Стремитесь, развивайтесь, достигайте. Никогда не бойтесь, что ваш труд недостаточен, не думайте, что ваша работа неважна. Если вы вложите в нее все возможные силы, она даст прекрасные плоды!»

Сегодня о своей профессиональной деятельности рассказывает Роман Титарев – выпускник факультета почвоведения МГУ 2005 года. Роман закончил кафедру земельных ресурсов и оценки почв, а в 2009 году защитил кандидатскую диссертацию. «Мой общий профессиональный стаж составляет более 16 лет и включает работу на должностях: почвоведа в ООО «Изыскательский центр ШАНЭКО»; главного специалиста в ЗАО «Группа компаний ШАНЭКО»; ведущего инженера экологической группы и руководителя экологической группы в Проектно-изыскательском институте электрификации железных дорог и энергетических установок «Трансэлектропроект» - филиал акционерного общества «Росжелдопроект». В рамках работы в этих организациях я приобрел большой опыт по производству, координации и руководству всеми этапами инженерно-экологических изысканий (в том числе на линейных объектах) в различных природно-климатических зонах России, взаимодействию с экспертными органами и подрядными организациями. В 2019 году я приступил к работе в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в должности главного специалиста отдела экологической экспертизы. С марта 2022 года являюсь заместителем начальника Отдела инженерно-экологических изысканий Управления экологической экспертизы. За время работы в «Главгосэкспертизе России» рассмотрено более 500 проектов. Участвовал в проведении государственной экспертизы результатов инженерно- экологических изысканий значимых объектов по целому ряду важных для развития экономики и социальной инфраструктуры страны, водохозяйственным и гидроэнергетическим объектам, горнодобывающим и перерабатывающим предприятиям, объектам производственного и гражданского назначения. Инженерно-экологические изыскания это один из обязательных видов изысканий, которые ложатся в основу разработки любого проекта. Результаты инженерно-экологических изысканий являются основой для разработки ОВОС, ПМООС и МООС, а также «Проектов рекультивации земель» и «Проектов консервации земель». В целом, моя профессиональная деятельность связана с почвоведением, геоботаникой, зоологией и экологией. В рамках учебы на факультете мы получили на первых курсах общие знания по химии, географии, минералогии, геоботанике, потом нас учили их применять на практике в почвоведении и экологии. Все эти знания и опыт работы пригождаются для решения производственных задач. Они позволяют осуществлять экспертизу в части исследований плодородного слоя почв, выявления неточностей и недостатков исследований компонентов природной среды в рамках инженерно-экологических изысканий. С особой теплотой я вспоминаю своих преподавателей - С.А. Баландина, А.С. Яковлева, Г.П. Глазунова, Н.Ю. Гончарук, О.А. Макарова, горжусь личным знакомством с Глебом Всеволодовичем Добровольским. А сегодняшним студентам я хочу пожелать всецело отдаваться учебе и работе - жизнь вас за это вознаградит» |

|

Сегодня перед сотнями тысяч вчерашних школьников встает вопрос: куда идти учиться дальше? Кто-то уже давно знает ответ, а кто-то до сих пор выбирает и сомневается.

Сегодня перед сотнями тысяч вчерашних школьников встает вопрос: куда идти учиться дальше? Кто-то уже давно знает ответ, а кто-то до сих пор выбирает и сомневается.

Расскажу свою историю.

Расскажу свою историю. «Зоналка»-2021 факультета почвоведения имела отличительные особенности. Из-за эпидемиологической ситуации зональная практика студентов состоялась не как обычно после 2-го, а после 3-го курса. Не таким, как всегда, стал и маршрут: начавшийся в Волгоградской области, он продолжился в Воронежской области, а завершился в Тульской. Открытиями необычного зонального маршрута поделились студентки Дарья Комкова (направление «Почвоведение») и Марина Сушенцова (направление «Экология»).

«Зоналка»-2021 факультета почвоведения имела отличительные особенности. Из-за эпидемиологической ситуации зональная практика студентов состоялась не как обычно после 2-го, а после 3-го курса. Не таким, как всегда, стал и маршрут: начавшийся в Волгоградской области, он продолжился в Воронежской области, а завершился в Тульской. Открытиями необычного зонального маршрута поделились студентки Дарья Комкова (направление «Почвоведение») и Марина Сушенцова (направление «Экология»). – Какие задачи ставятся перед студентами, которые отправляются на зональные практики? В чем их отличие у почвоведов и экологов? Все ли удалось выполнить?

– Какие задачи ставятся перед студентами, которые отправляются на зональные практики? В чем их отличие у почвоведов и экологов? Все ли удалось выполнить?

Сегодня на наши вопросы ответила Алёна Железова, выпускница факультета почвоведения, научный сотрудник группы биологии и биохимии почв Почвенного института им. В.В. Докучаева.

Сегодня на наши вопросы ответила Алёна Железова, выпускница факультета почвоведения, научный сотрудник группы биологии и биохимии почв Почвенного института им. В.В. Докучаева.

Hello всем сомневающимся и сопереживающим!

Hello всем сомневающимся и сопереживающим!

1-3 марта [2021 года] в г. Санкт-Петербурге прошли XXIV Докучаевские молодежные чтения «Почвоведение в цифровом обществе». Нам удалось пообщаться с Натальей Усковой, студенткой 3-го курса кафедры химии почв факультета почвоведения, автором доклада, удостоенного диплома I степени.

1-3 марта [2021 года] в г. Санкт-Петербурге прошли XXIV Докучаевские молодежные чтения «Почвоведение в цифровом обществе». Нам удалось пообщаться с Натальей Усковой, студенткой 3-го курса кафедры химии почв факультета почвоведения, автором доклада, удостоенного диплома I степени. Может ли почвовед помочь создать здоровую атмосферу на международной космической станции? Об этом рассказывает Александра Дымова, выпускница 2011 года.

Может ли почвовед помочь создать здоровую атмосферу на международной космической станции? Об этом рассказывает Александра Дымова, выпускница 2011 года.

На наши вопросы отвечала:

На наши вопросы отвечала: