Отзывы студентов и выпускников

Биологический факультет, географический, химический - здесь большинству выпускников все понятно. Но почвоведение не изучают в школах, поэтому немногие знают, что скрывается за этим названием. А скрывается многое: от изучения химических процессов и микробных сообществ в почвах до глобальных экологических проблем и вопросов государственного кадастрового учета. Чтобы отсечь все сомнения и помочь с выбором, факультет почвоведения начинает публикацию серии отзывов своих студентов и выпускников. Содержание раздела: про что хотите почитать?

Раздел регулярно обновляется. Если Вы хотите, чтобы и Ваш отзыв был опубликован здесь, присылайте его отв. секретарю приемной комиссии Позднякову Л.А. на адрес Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.  Газета "Московский университет" опубликовала в одном номере сразу три интервью с первокурсниками факультета почвоведения: Газета "Московский университет" опубликовала в одном номере сразу три интервью с первокурсниками факультета почвоведения:

Антон Тананыкин, первокурсник факультета почвоведения,

направление «Экология и природопользование»

Полностью интервью читайте на 2 странице

Мария Рубец, первокурсница факультета почвоведения,

направление «Почвоведение»

Полностью интервью читайте на 4 странице

Виктор Мураховский, первокурсник факультета почвоведения,

направление «Почвоведение»

Полностью интервью читайте на 8 странице

Владимир Куликов, аспирант третьего года обучения кафедры земельных ресурсов и оценки почв рассказывает о своей научной работе. Владимир изучает возможности восстановления почв, загрязненных осадками сточных вод, с помощью ризосферных бактерий, мелиорантов и методов фиторемедиации под руководством Ирины Овакимовны Плехановой: «Состав осадков сточных вод зависит от специфики промышленной деятельности района, при этом он обычно отличается высоким содержанием органических веществ, а также азота, фосфора, кальция, калия – элементов минерального питания растений. Вместе с этим, сточные воды в большом количестве содержат тяжелые металлы, полициклические ароматические углеводороды и патогенную микробиоту. Именно это и ограничивает возможности безопасного использования осадков сточных вод в качестве удобрений. А такая идея выглядит притягательной, поскольку позволяет одновременно и решить проблему утилизации данного вида отходов, и получить дешевое и эффективное удобрение. Если сточные воды все же используются в этом качестве, то формируется комплексное загрязнение почв с высокой вариабельностью содержания тяжелых металлов. В таком случае необходима разработка мер по ремедиации почв для их дальнейшего безопасного и эффективного использования. Ремедиация - это комплекс мероприятий по устранению экологического ущерба. Для почв, загрязненных посредством внесения осадков сточных вод, мы изучаем разные методы восстановления: бактериальные препараты, внесение мелиорантов, фитомелиорацию. Каждый метод имеет и плюсы, и минусы. Моя задача – не только оценить возможность применения метода, но и сравнить их между собой, определить лучший, в том числе и по экономическим характеристикам. Параллельно с учебой я работаю государственным инспектором в области охраны окружающей среды в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Среди моих обязанностей – предупреждение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды. Сильные стороны почвоведа-эколога как специалиста на предприятии или в органах власти – это понимание законодательства в области охраны окружающей среды, нестандартное мышление и широкий спектр знаний».

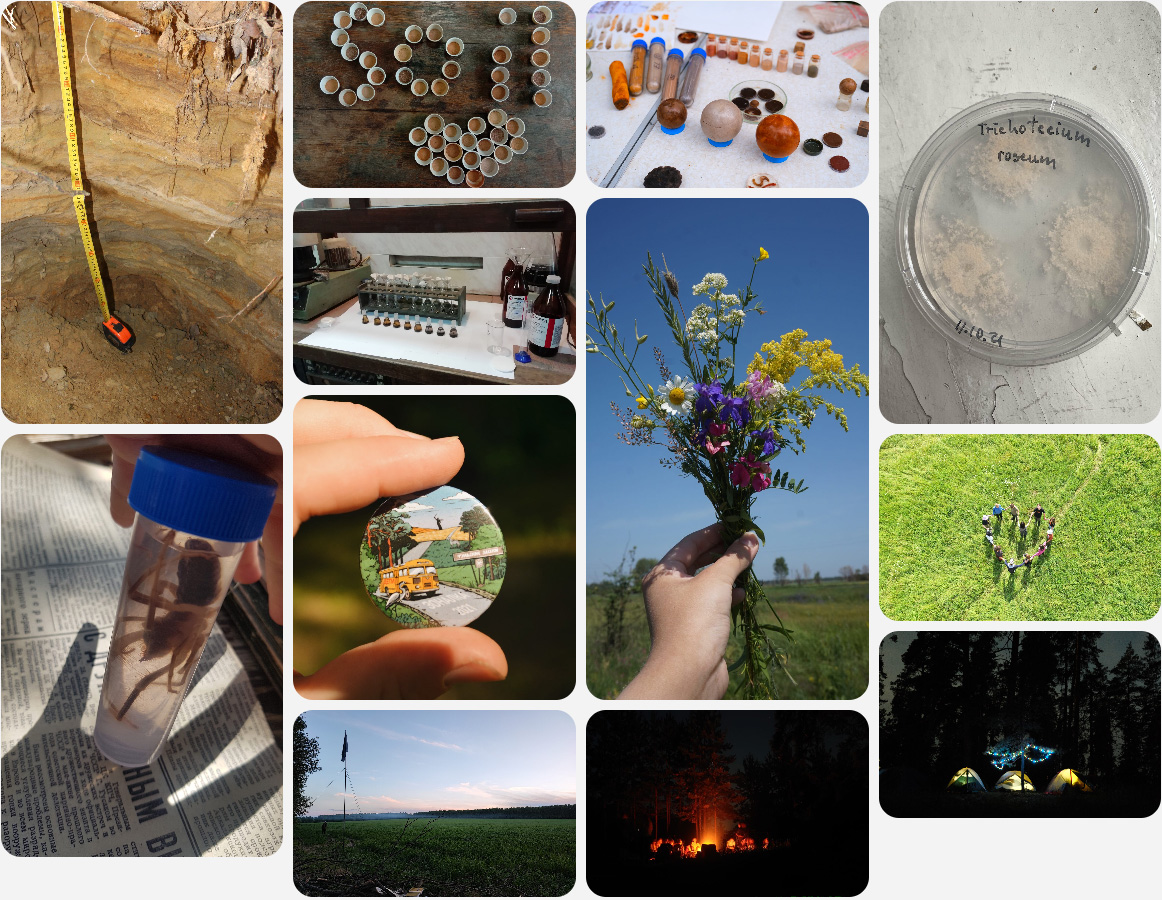

Факультет почвоведения — это не просто место, где ты получишь диплом, это настоящая школа жизни. Здесь ты сможешь получить уникальный опыт в самых разных сферах деятельности.

Наука. Преподаватели, многие из которых являются передовыми учеными, откроют перед тобой дверь в науку. Ту самую, что ты, возможно, видел в сериале «Теория Большого взрыва», но гораздо интереснее и по-настоящему. Это будет постепенное погружение – от азов до передовых научных исследований, которые делают жизни миллионов людей лучше. И у тебя будет возможность в этом участвовать.

Путешествия. Полевые практики и экспедиции дадут возможность почувствовать себя путешественником и первооткрывателем; человеком, который «бывал, видел и знает». Это огромный пласт жизненного опыта – человеческие взаимоотношения, интересные задачи и множество приключений. Поверь, это время ты потом будешь вспоминать как лучшие годы своей жизни.

Искусство выступать. Защиты курсовых и дипломных работ, подготовка рефератов — позволят научиться выступать перед аудиторией, делать доклады и презентации, что не раз тебе пригодится в дальнейшей жизни, чем бы ты ни занимался в будущем. Я крайне благодарен нашим преподавателям, которые нас «гоняли» выступать с рефератами и предзащитами — это, пожалуй, один из самых полезных скиллов во «взрослой жизни».

Фундаментальное образование. Огромное количество интересных предметов, которые читают лучшие преподаватели со всех факультетов Университета. То самое фундаментальное образование, о котором часто говорят за границей, как о силе российских ученых. Ты будешь подкован во всем, это расширяет кругозор и дает некоторую «мудрость»; понимание того, как устроен окружающий мир.

Море возможностей. Кстати, о других факультетах. Как студент МГУ ты волен посещать другие факультеты и слушать там любые лекции, порой безумно интересные! Можно получить второй диплом, выучить несколько языков, а главное познакомиться с множество интересных людей с других факультетов.

Спорт. Учась на факультете ты сможешь совершенно бесплатно посещать множество секций – от различных единоборств до гимнастики и шахмат. Спортивные традиции МГУ сильны, и под руководством профессиональных тренеров ты сможешь приятно провести время и даже добиться серьезных спортивных результатов. Первый год я ходил в бассейн, где меня научили отлично плавать. Затем был бокс. Потом я ходил на стрельбу, где мы два раза в неделю стреляли в тире (еще раз повторяю – все это бесплатно!). После чего, я занимался каратэ в нашей МГУшной секции, куда порой прихожу и по сей день. Мы участвовали в соревнованиях и довольно часто побеждали. Такой спортивной (и не только) инфраструктуры ты не встретишь нигде.

Ты — востребован. Возвращаясь к практическому результату учебы на факультете — здесь тебе дают возможность овладеть крайне большим спектром самых разных профессий, многие из которых востребованы в России и за рубежом. Я занимаюсь информационными технологиями, моя научная работа была на стыке естественных наук и ИТ. Немногие факультеты могут дать своим выпускникам столь широкий набор знаний, позволяющий на равных работать с профильными специалистами смежных и даже точных и гуманитарных наук. Факультет эту возможность дает с лихвой. Каждый сможет найти то, что ему интересно. В этом я убеждался не раз, когда видел наших выпускников работающих в самых разных отраслях – от нефтянки и природных ресурсов до гослужбы, дизайна.. и даже программистов :) Если ты не уверен какую профессию выбрать, то факультет почвоведения — поможет тебе определиться. Здесь ты сможешь разобраться, все попробовать и найти дело своей жизни. Если же ты уже знаешь что хочешь — факультет позволит развить твой талант и стать одним из лучших в своей области.

Рыбальский Н., выпускник 2008, каф. географии почв

Интервью от Студенческого научного общества факультета почвоведения На наши вопросы ответили: Решетникова Радислава, аспирантка 1 года кафедры магистратуры кафедры географии почв

Чекин Михаил, аспирант 2 года кафедры эрозии и охраны почв (выпускник кафедры биологии почв) — Расскажите о выборе кафедры, научного руководителя и темы научной работы.

Рада: Изначально на третьем курсе я узнала о своем научном руководителе на кафедре общего почвоведения – и именно на ней училась в бакалавриате. Мне была интересна тема палеопочвоведения, связь с археологией (мне тогда представлялись романтичные пейзажи с огромными раскопами, глиняными черепками и костями мамонтов) – разумеется, все оказалось не таким, как грезилось, и тем не менее, очень интересным. В бакалавриате у меня была работа по Крымским почвам, а в магистратуре я перешла на кафедру географии почв и начала заниматься Поволжьем после участия в экспедиции на Волге «Флотилия плавучих университетов». Михаил: В бакалавриате и магистратуре я учился на кафедре биологии почв, занимался определением численности бактериофагов в различных типах почв под руководством Лысак Людмилы Вячеславовны и Лапыгиной Елены Владимировны. Тема мне в принципе нравилась, очень много было сделано по ней, работа отмечена на конференциях. Почему я решил сменить кафедру и тему? Вопрос хороший и закономерный, но и ответ на него достаточно простой: в конце магистратуры я имел опыт работы в организации, после чего понял, что мне интересно немного другое направление исследований, соответственно захотелось сменить научные интересы. Посоветовавшись с прежними научными руководителями, я выбрал кафедру эрозии и охраны почв, поговорил с ее заведующим, Олегом Анатольевичем Макаровым, и вот теперь под его руководством занимаюсь эколого-экономической оценкой деградации земель. — Кем Вы работаете? Рада: 0,5 ставки инженера на кафедре географии почв, с 4 курса. Михаил: Впервые я официально трудоустроился в конце 3 курса в НИИ «Митоинженерии МГУ», затем немного работал в Институте проблем экологии и эволюции РАН. На 1 курсе магистратуры я проходил практику в Департаменте Росприроднадзора по ЦФО, после чего устроился туда же работать. В начале обучения в магистратуре я устроился преподавателем экологии в Ассоциацию победителей олимпиад и до сих пор являюсь сотрудником этой образовательной организации. — Почему сделали выбор в пользу обучения в аспирантуре? Рада: Интересно продолжать заниматься исследованиями в своей сфере и интегрироваться в научное сообщество. Михаил: Так как я работал и собираюсь в дальнейшем работать по специальности в научной организации, то в таком случае степень кандидата наук даст большие возможности для карьерного роста. — Что способствует Вашему развитию в сфере науки и питает Ваши научные интересы? Рада: Участие в различных научных мероприятиях, конференциях, школах – это помогает взглянуть со стороны на свое исследование и узнать о других, расширить кругозор и завязать контакты с другими учеными, а кроме того, это всегда интересно и весело! Михаил: Для меня стимулом в сфере науки является природная любознательность и то, что, делая научные изыскания, я вкладываю частичку в общее развитие науки, именно таким образом, капля за каплей, и вырастает мое знание об окружающем мире. — Какая сфера деятельности наиболее интересна для Вас? Рада: Мне интересна полевая работа, работа в лабораториях, организационная деятельность и участие в мероприятиях с детьми. Михаил: Как, наверное, видно из ответа на предыдущие вопросы, я поработал в разных местах, считаю, что не важно место работы (офис, лаборатория, поле и т.д.), важно, чтобы был дружный коллектив, а сама работа приносила хоть немного удовольствия и, конечно же, хороший доход. — Опыт участия в конференциях, конкурсах, кейсах и прочее: Рада: Участвовала в нескольких российских конференциях (Докучаевские чтения и Ломоносов, конференция СЕИ «Человек и природа») и в зарубежной (SETAC в Бельгии), ездила на школу по геоморфологии и классификации почв в Польше, участвовала в конкурсе Фонда Потанина (дошла до очного тура). Михаил: Международная научная конференция XXI Докучавеские молодежные чтения, XXV Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов». Секция «Почвоведение», V Moscow International Conference «MOLECULAR PHYLOGENETICS AND BIODIVERSITY BIOBANKING», III и IV Молодежные конференции «Почвоведение: Горизонты будущего» Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Международная конференция «Фундаментальные концепции физики почв: развитие, современные приложения и перспективы», посвященная 90-летию со дня рождения профессора МГУ А.Д.Воронина, 2-й Российский микробиологический конгресс. Совет от Рады: Не бойтесь пробовать новое и искать то, что вам нравится! Совет от Михаила: Мыслите шире. Это очень ценно – выйти за пределы своего взгляда на вещи, понять другие точки зрения, другой образ жизни, другие ценности. Важно помнить, что у каждого своя правда, и зачастую она не совпадает с вашей. Цените свое время, но и не забывайте про других. Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях.

Факультет почвоведения — дверь в новый мир 1. «Закономерная случайность» Кажется, ещё вчера я отлично закончила школу, при этом совершенно не имея представления, чем же заниматься в будущем. Да, хотелось чего-то интересного, естественнонаучного, «связанного с биологией». Была мысль про биофак, однако дико пугала необходимость там «препарировать лягушек», поэтому после окончания школы никакой определённой «нацеленности» и желания поступить куда-либо конкретно не было. Было желание заниматься какой-нибудь интересной наукой. Просматривая варианты, куда можно пойти с моей любимой биологией, наткнулась на почвоведение, на тот момент казавшееся для меня чем-то не очень понятным. «Слушай, пап, как ты думаешь, например, на факультете почвоведения — интересно?». — «Надо подумать, я же физик, далёк от этого... Но, похоже, там можно решать много важных интересных вопросов, например, как разные почвы можно улучшить, сделать более плодородными… Я бы занялся.» Решила поступить: МГУ, биологическая наука, а чем-то заинтересовать себя у меня обычно получалось очень быстро. 2. «Ощущения от процесса» Первый курс был самым трудным: непривычные тогда для меня университетские нагрузки, огромное количество новых сложных предметов, постоянно выплывающие школьные пробелы в основных дисциплинах: химии, математике, географии… Целостный образ почвенной системы тогда вырисовывался ещё с трудом. Очень необычные для меня по формату и крайне интересные летние практики после первого курса помогли «почувствовать» наш предмет и его «окружение»: растительность, геология и геоморфология действительно определяют направление почвообразования и «облик» почвы. Но окончательно на зональные и локальные закономерности почвообразования глаза открылись ближе к концу второго курса после предмета «география почв». Это непередаваемое чувство, когда ты осознаёшь, где на Земле какие почвы, почему они именно такие, когда можешь предугадать как будет выглядеть почва в конкретном месте… Самым интересным в почвоведении мне показались вопросы генезиса и эволюции почв (по каким законам почвы формируются и развиваются, что может повлиять на формирование конкретного типа почв, что может изменить ход почвообразования…). Выбор научного руководителя и дальнейшие исследования последовали в данном направлении. Благодаря кафедре географии почв и научному руководителю мне посчастливилось участвовать в экспедициях по изучению почв Ново-Иерусалимского монастыря, по изучению внутренней и пространственной организации текстурно-дифференцированных дерново-подзолистых почв, по изучению горных почв Алтая. Экспедиции – это всегда море новых знаний, эмоций и впечатлений. 3. «Что главное в науке?» В настоящий момент я детально изучаю многослойные карбонатные натёки на скелетных фракциях в алтайских криоаридных почвах: каждый микрослой в этих натёках имеет свою внутреннюю организацию, соответственно каждый из них образовывался под действием разных процессов и условий. В итоге можно реконструировать характер изменений природной среды в изучаемом регионе. Факультет сотрудничает со многими научными организациями. Моя работа сейчас является одним из направлений исследований лаборатории географии и эволюции почв Института Географии РАН по экстремальному почвообразованию, поддерживается грантами РНФ и РФФИ. Уверена, что в любом другом направлении, которым занимаются на факультете, также можно найти для себя интересную тему и заниматься тем, что приносит тебе удовольствие — это самое главное для успешной научной работы. 4. «Новые очки» Наши преподаватели – замечательные, интересные люди. На лекциях каждый раскрывал для нас наш предмет (почву) под новым углом зрения. Нередко на занятиях возникало чувство кайфа от осознания общих глобальных закономерностей и гениально-логичных, ранее неизвестных мне, особенностей строения или функционирования почвы и всего, что нас окружает. Благодаря факультетским курсам и обязательным дисциплинам, читаемым на других факультетах МГУ, мы получили целостную научную картину мира. 5. Необходимость почвоведения Понимание функционирования почв в перспективе даёт возможность ими «управлять»: прогнозировать все возможные изменения под действием определённых факторов, направлять развитие их свойств в необходимое нам русло. Это может быть ключом к решению проблем плодородия и продовольствия в регионах нашей планеты. Тот факт, что 2015 год назначен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом почв, говорит о том, что люди, далёкие от почвоведения, также начинают осознавать, насколько сейчас почвы незаменимо важны для человечества: их изучение, охрана, улучшение, рациональное использование. С уверенностью можно заключить, что почвоведение – необходимая, очень интересная и многогранная наука, где каждый может выбрать себе область по душе, заниматься решением актуальных вопросов и далее с успехом пойти в прикладную или научную сферу. Конопляникова Ю., выпускница 2015, каф. географии почв, направление «Почвоведение»  Выбор кафедры является проблемой большинства студентов. Сколько я ни общалась с второкурсниками, всегда есть две группы: те, кто давно определился и знает, чего хочет, и те, кому интересно все и хочется попробовать себя и там и тут, потому что непонятно, что вообще тебе понадобиться в этой жизни. Я, как и большинство, была частью второй группы. Выбор был между растениеводством, агрохимией и физикой почв. И если выбор первых двух был обусловлен интересом и пониманием того, что там делают люди, то на физику почв меня подтолкнул курс лекций по этому предмету. А именно – лектор Аминат Батальбиевна Умарова и ее способность интересно, лаконично и структурно излагать материал. Физические свойства почвы – это те, которые мы можем видеть и чувствовать или описывать при помощи математических формул. Суммарно эти факторы и повлияли на мое решение пойти на кафедру ФиМП. Выбор кафедры является проблемой большинства студентов. Сколько я ни общалась с второкурсниками, всегда есть две группы: те, кто давно определился и знает, чего хочет, и те, кому интересно все и хочется попробовать себя и там и тут, потому что непонятно, что вообще тебе понадобиться в этой жизни. Я, как и большинство, была частью второй группы. Выбор был между растениеводством, агрохимией и физикой почв. И если выбор первых двух был обусловлен интересом и пониманием того, что там делают люди, то на физику почв меня подтолкнул курс лекций по этому предмету. А именно – лектор Аминат Батальбиевна Умарова и ее способность интересно, лаконично и структурно излагать материал. Физические свойства почвы – это те, которые мы можем видеть и чувствовать или описывать при помощи математических формул. Суммарно эти факторы и повлияли на мое решение пойти на кафедру ФиМП.

Жалею ли я о своем выборе? Конечно нет. За период обучения смогла поработать и с растениями, и с нефтью, и с классическими физико-механическими свойствами почв. Во время обучения на кафедре можно познакомиться с современным уникальным оборудованием, которого нет на других направлениях. Побывать в сторонних лабораториях, пройти практику в городских парках или съездить в экспедиции.

Думаю, что на кафедре понравится людям с математическим складом ума: если вам нравится математика, физика, программирование, статистика, то Вам сюда! Узнаете о новых программах обработки данных почвенных свойств, сможете строить модели переноса веществ (например, пестицидов) и, конечно, анализировать большие объемы данных. Но! Здесь найдут себя и те, кому нравится озеленение, ландшафтный дизайн и проектирование, изучение городских экосистем.

На кафедре физики почв особенно любят научно-практические конференции и всячески поддерживают студентов в этом деле. Главное быть активным, не бояться показывать свою позицию, интересы, потому что сфера деятельности кафедры ооооочень обширна. В том числе и сотрудники кафедры – это люди разносторонние, как в личном, так и в профессиональном плане. Главное – не стесняться задавать вопросы! К сожалению, я поздно это поняла, так было бы гораздо больше возможностей…

Вообще, самым главным преимуществом этой кафедры является ее научно-педагогический состав! Люди, которые не только дают уникальные знания, но и поддерживают, по-человечески помогают, создают дружественную атмосферу. Несмотря на кажущуюся строгость, это те, кто действительно будет беспокоиться о вашем состоянии, и радоваться вашим успехам.

Токмакова Вера, выпуск 2021 года

Интервью от Студенческого научного общества факультета почвоведения

На наши вопросы ответили: Хрульков Александр, выпускник магистратуры 2019 кафедры географии почв Олег Пименов: — Расскажите про обучение на кафедре и Вашу научную работу. — Моё обучение на кафедре было прекрасным, интересным и весьма творческим. С моим научруком, Ю.А. Завгородней, мы взялись за достаточно сложную тему, по которой практически отсутствуют отечественные работы, а зарубежные активно начали появляться не так давно. Всё это предоставляло широкий простор для активной деятельности любого рода. Поэтому мы успели поставить пару масштабных экспериментов, а также провести некоторый мониторинг содержания этих веществ в русле реки. Если вдруг кому-то будет интересно, то вещества эти - эфиры фталевой кислоты или просто "фталаты". Практическое значение работы тоже весьма существенно. Ибо фталаты включены в списки приоритетных загрязняющих веществ, поэтому мониторить их и бороться с ними надо. Можно еще рассказать много всего про сложности, особенности работы, но я думаю, что вы их узнаете сами, если встанете на дорожку изучения фталатов ;) — Работали ли Вы во время учебы? — Да, с лета после окончания бакалавриата и всю магистратуру я работал инженером в лаборатории. — Где Вы работаете сейчас, были/есть проблемы с трудоустройством? — Когда я был бакалавром, мы с другом решили еще закончить факультет педагогического образования МГУ. Поэтому в настоящий момент я пробую реализовать себя на этой стезе и работаю учителем в школе по естественнонаучному профилю. — Связана ли Ваша научная деятельность с работой? — Моя научная деятельность непосредственно не связана с нынешней работой. Но вина за это не на факультете, а на моей ищущей натуре. — Какие навыки важны на практике больше всего? — Умение искать и находить информацию. А также умение не переживать слишком сильно и видеть прекрасное в обыденном. Наиболее яркие моменты студенческой жизни: — Зоналка. Многолетние дубы и сосны. Песчаная почва. Ливень. На небольшой прогалинке стоят два столбика, меж которыми натянута волейбольная сетка. Солнце, пробираясь сквозь верхушки деревьев щекочет нам носы. Мокрые от дождя и пота играем в волейбол уже второй час. Скоро ужин, костер и звезды. Совет студентам:

— Если хотите, что-то сделать - просто берите и делайте. Не бойтесь. Если вы действительно хотите - найдете способ.

Александр Хрульков: — Расскажите про обучение на кафедре и Вашу научную работу.

— Для студентов-экологов кафедра географии почв предлагает программу обучения «Экологический менеджмент и экобезопасность». В рамках этой программы большое внимание уделяется основам экологической практики: экологический мониторинг, экологический менеджмент, экологические риски, безопасность на производстве, ОВОС и немножко проектирования. Фишка кафедры – ГИС технологии. Обожаю ГИСы. С их помощью можно картировать почти любую информацию. Фитоценозы? Пожалуйста! Речные бассейны? Легко! Загрязнение почв? Да ради Бога! — Работали ли Вы во время учебы? В бакалавриате свободного времени было мало, поэтому поработать удавалось нечасто. Только на 4 курсе у меня получилось немного поработать курьером. В магистратуре учебный график стал заметно свободнее, появилось больше времени на подработку. Тогда я усиленно курьерствовал, а также имел честь участвовать в 72 рейсе научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш», организованном институтом океанологии им. П.П. Ширшова, в качестве инженера-исследователя. — Где Вы работаете сейчас, были/есть проблемы с трудоустройством?

— В данный момент работаю инженером-экологом в ООО «Газпром проектирование». Занимаюсь инженерно-экологическими изысканиями. Проблемы с трудоустройством были. При отклике на вакансии компании отклоняли моё резюме, поскольку у меня отсутствовал релевантный опыт работы. Решение нашлось там, где его не ждали. Вконтакте. В паблике географического факультета наткнулся на вакансию, которую выложил их выпускник. Откликнулся, сходил на собеседование, получил работу. — Связана ли Ваша научная деятельность в университете с работой?

— Косвенно. Моей дипломной работой было исследование экологической обстановки в определенном районе. Сейчас, по сути, я занимаюсь тем же. Но уже для целей строительства. Нужно осмотреть участок изысканий, заложить и описать почвенные разрезы, отобрать образцы почв, поверхностных и подземных вод, донных отложений, определить видовой состав животных и растений, специальными приборами измерить уровень шума, электромагнитного излучения, радиации. После того как независимая лаборатория проведёт анализ проб, полученную информацию необходимо перевести на человеческий язык и изложить в отчёте.

— Упорство, умение искать информацию, анализировать и систематизировать её, грамотно излагать свои мысли. Это как раз те качества, которые можно воспитать в себе за годы учёбы в университете. МГУ – настоящий кладезь soft skills.

— Помимо традиционных костров на практиках и весёлых посиделок с друзьями в общаге, поделюсь с вами самым тёплым воспоминанием этой поры. Был первый курс бакалавриата. Летняя практика в Чашниково. Лето тогда выдалось очень дождливым. Дождь мог идти целый день и закончиться только к вечеру. Подходила к концу вторая четверть практики – геологическая. Мы уже сделали все закопушки, проанализировали все образцы. Оставалось только сделать геологические профили и подготовить отчёт. В те дни вдарил жуткий дубак. Согреться помогали тёплая одежда, горячий чай и обогреватель, который наш преподаватель каждый день приносила к нам в камералку из своей комнаты. Совет студентам: — Помните: если вы выпустились из МГУ – вы можете всё. Вы как никто другой знаете, что у любой проблемы есть решение. И если приложить мозги и достаточное количество усилий, то можно добиться успеха в любой сфере, независимо от вашего образования. В университете есть всё, что нужно для вашего развития. Не зацикливайтесь на своей специальности. Пробуйте всё, что вам интересно, ищите возможности и используйте их. Ставьте цели и достигайте их. И, конечно же, не забывайте отдыхать. Студенческий отдых совершенно особенный. Такое нельзя упускать) Интервью ко Дню открытых дверей - 2021

На вопросы Пресс-службы МГУ отвечала: Александра Князева, второй курс магистратуры по направлению «Почвоведение», кафедра биологии почв. Без чего ваш факультет - не ваш факультет? Почвоведение было бы не таким, если бы не было практик, лабораторий, улыбок и смеха, песен под гитару, утомительной иногда учёбы и подготовки к экзаменам ночи напролёт. Мы были бы не мы, если бы не были такими целеустремленными, интересующимися, разносторонними, но все равно объединенными под крышей одного факультета. Чему самому интересному ты научилась на факультете? Самое важное - научиться оперировать полученной информацией. Тут не учат запоминать, тут учат учиться. И учиться всегда и во всем. Пару слов о твоем лучшем преподавателе? Мой лучший преподаватель - это мой научный руководитель - Лысак Людмила Вячеславовна, заведующая лабораторией бактериологии на биологии почв. Очень добрый, отзывчивый и разумный, но при этом прямой и стоящий на своём педагог, который очень легко заинтересовывает тебя в своём предмете. Но я не могу сказать, что в университете есть какие-то «плохие» преподаватели, с которыми я сталкивалась. Каждый из них очень сильно любил свой предмет и старался нести его в массы так, чтоб и другие начинали его любить и понимать. Какие самые интересные учебные или научные направления есть на факультете? Сфера моих научных интересов распространяется на ненарушенные почвы тропических лесов, взаимодействие микроорганизмов и растений, городские почвы, ландшафтный дизайн, земельные ресурсы и кадастры. Какое событие университетской жизни тебе запомнилось больше всего? Мое первое сентября на первом курсе с множеством новых знакомств, костёр в Чашниково после второго курса с песнями под гитару и бесконечным ночным небом в поле, мое первое собрание в студенческом совете в качестве председателя. Твое пожелание абитуриентам? Вы все сможете. Вы - сильное настоящее, которое при должном старании и терпении превратится в прекрасное будущее. Стремитесь к лучшему. И, если вы решите поступать в наш университет, вас научат, как до этого «лучшего» добраться.

А кроме знаний факультет дает широчайший кругозор. Ну когда еще в жизни проведешь месяц в палатках и доедешь до Волгограда, заехав на соленое озеро Баскунчак!? Зоналка - лучшее воспоминание студенческой поры. Помимо воспоминаний и знаний на факультете люди обычно заводят хороших друзей на всю свою жизнь. Во-первых, потому что у вас схожие интересы, а во-вторых, потому что выездные практики очень здорово сближают тебя со своими однокурсниками. Четыре года пролетели как один день, и вот уже мы все в преддипломных хлопотах и мечтах о будущем. Летом откроются двери факультета для того, чтобы выпустить нас в большой мир, полный возможностей, а кому-то факультет даст немного погулять, а в сентябре снова будет ждать в гости. Преподаватели и однокурсники стали второй семьей, а здание факультета - вторым домом, и все это останется с нами навсегда! Не хватит слов, чтобы описать свою благодарность и оказать почтение всем, кто является частью факультета почвоведения! В моем сердце останется каждый преподаватель, потому что благодаря им всем мы стали взрослее, умнее, внимательнее и добрее. На этом все, желаю счастья и удачи всем, кто прочитал мой рассказ. Будущим студентам желаю сделать правильный выбор, успешно сдать экзамены и поступить на факультет своей мечты. Мы смогли - и вы тоже сможете! Ульянова А., выпускница 2016 года, кафедра общего почвоведения, направление почвоведение

Абитуриентов, увлекающихся химией и экологией, обязательно заинтересует информация о трудоустройстве своих выпускников, которую собирает кафедра химии почв: http://soil.msu.ru/kafedry/kaf-himia/vipuskniki-himia

Сейчас доступна информация о выпускниках с 2007 года по настоящее время.

А кем бы хотели стать Вы?

На вопрос:«Почему вы выбрали факультет почвоведения?» - ответить однозначно очень трудно. Многие из нас, будучи абитуриентами, совсем не представляли, что это за факультет, какие предметы проходят студенты, и куда можно пойти работать после окончания. Мой выбор был основан на том, что в школе мне больше всего нравилось изучать естественнонаучные предметы, такие как биология, химия, география. А по правде говоря, больше всего моё внимание привлекал раздел биологии под названием экология, которую я не изучала в школе как отдельный предмет и, к сожалению, на момент поступления имела совсем небольшое представление об этой науке. Какие есть плюсы и минусы, спросите вы? Одним из главных плюсов, на мой взгляд, является, что на первых курсах в нас вкладывают знания по различным предметам, и к третьему курсу мы уже хорошо осведомлены в вопросах химии, ботаники, зоологии, географии, физики и многих других предметов. После второго курса изучаются уже другие узкоспециализированные дисциплины, на отделении экологии это, в частности, радиоэкология, учение о биосфере, гидросфере, атмосфере, экология человека и др. К сожалению, не обойтись и без минусов: так как направление экологии является относительно новым на нашем факультете, и в курс вводятся изменения, программы ежегодно меняются. Что касается степени учебной нагрузки, она вполне приемлемая, остаётся свободное время и на свои интересы. Может возникнуть вопрос, почему же именно отделение экологии на факультете почвоведении, а не других факультетах, таких как географический или биологический? Ответ совсем простой: наше главное преимущество в том, что мы знаем, как устроена почва, о её типах и процессах, в ней протекающих, в общем, обо всём том, что касается почв! Надо понимать, что почвоведение – это неотъемлемый союзник экологии в вопросах о круговороте веществ и других глобальных процессов, связанных с окружающей средой. Не секрет, что многие из нас, поступая на факультет почвоведения, изначально стремились на другой, может быть, более популярный и известный. Но сейчас, спрашивая своих однокурсников, не жалеют ли они о том, что им не удалось попасть туда, куда стремились, они с гордостью отвечают, что очень рады тому выбору, который сделали в пользу нашего факультета несколько лет назад. После окончания университета стоит выбор, куда можно устроиться на работу. В частности, можно пойти работать в зарубежные компании, но нужно будет знание языка! На факультете налажено сотрудничество с зарубежными университетами, обмен студентами. Можно пойти в государственные учреждения, в лаборатории, занимающиеся анализом проб почвы, воды и воздуха. Наверное, будущие экологи мечтают о работе в «Транснефть» и «Газпром», и наши выпускники там работают. Определённо точно можно сказать, нам есть, куда расти!

Климова А., выпускница 2015, каф. биологии почв,

направление «Экология и природопользование»

Рассказывает Борис Горин – выпускник кафедры географии почв 2012 года, в настоящее время работает менеджером в международной компании KPMG, одной из крупнейших в мире сетей, оказывающих аудиторские, налоговые и консалтинговые услуги, которая входит в Большую четвёрку: Рассказывает Борис Горин – выпускник кафедры географии почв 2012 года, в настоящее время работает менеджером в международной компании KPMG, одной из крупнейших в мире сетей, оказывающих аудиторские, налоговые и консалтинговые услуги, которая входит в Большую четвёрку:

"Я закончил кафедру географии почв. При подготовке дипломной работы под руководством Ирины Анатольевны Мартыненко занимался составлением почвенных карт города Москвы с применением методов ГИС. Освоение данных методов помогло мне быстро найти работу по окончании университета.

Я с теплотой вспоминаю студенческие годы. Факультет почвоведения Московского университета дал отличную подготовку и базу знаний для построения карьеры в области экологического консалтинга. Помимо серьезных профессиональных знаний, университет научил меня самостоятельно находить и анализировать информацию, выделяя главное, структурно мыслить и ставить цели. Что касается полученных софт-скилов, о которых все так часто говорят, обучение на факультете почвоведения вряд ли может конкурировать с обучением на других факультетах. Полевые практики, работа над дипломным проектом и в целом атмосфера на факультете всегда располагала к общению, как внутри студенческого коллектива, так и с преподавателями и профессорами. Умение донести свои мысли, договориться с людьми, способность учиться и креативить, дало основу умения вести переговоры, работать в команде и эффективно коммуницировать с коллегами в контексте профессиональной деятельности.

В настоящее время я работаю в компании KPMG менеджером группы операционных рисков и устойчивого развития. Веду проекты, связанные с низкоуглеродным развитием компаний, направленные на снижения рисков климатических изменений для населения и экономики в различных бизнес-секторах, среди которых металлургия, нефтегаз, нефтехимия, химия, транспорт. Проекты ведутся по всей России и странам СНГ. Работа очень разноплановая, активная, как говорится - не соскучишься.

В нашей компании и в нашей рабочей группе выпускники факультета почвоведения востребованы и активно работают. Я бы хотел мотивировать выпускников факультета следить за вакансиями нашей компании на сайте hh. Кроме навыков, о которых я говорил выше, от кандидата требуется знание английского языка".

«После получения диплома магистратуры я поступила на PhD в Тартуский университет. Меня приняли в большой ERC грант, посвященный экологии растений и адаптации растительных сообществ под изменяющиеся условия среды на пастбищах и заброшенных угодиях. Наш проект затрагивает угодья на территориях Эстонии, Швеции, Австрии, Англии и Нидерландов. На данном этапе я занимаюсь тремя экспериментами, в задачи которых входят анализы микробных сообществ, микоризы, почв и растений, а также постановка опытов. Суммарно мы выращиваем больше двух тысяч различных генотипов одного вида. В нашей команде работают ученые из разных стран мира с совершенно разными специализациями от химии до физики почв, что помогает нам расширить границы исследования и придумывать что-то новое. На данный момент я занимаюсь экологией растений, но это включает в себя все, что можно только представить: химия, минералогия, физиология растений, эволюция, физика почв, биология почв, микология и многое другое. Например, недавно мы измеряли фотосинтез и дыхание растений. На самом деле, я бы сказала, что все знания, полученные на факультете, позволили мне реализовать себя как профессионала. Каждый кусочек из каждого предмета в итоге помогает сложить свое видение о каком-то вопросе и выступать экспертом в той или иной сфере. Пожалуй, самое основное, что можно выделить, это вопросы о функционировании почв, о процессах внутри и о том, как они влияют на растения. Главное преимущество естественно-научных специальностей – это творчество. Любой эксперимент в естественно-научных специальностях начинается с неожиданного вопроса и поиска путей ответа на него. И эти пути могут быть совершенно разные, все зависит от объема знаний и способности их применить. А сегодняшним студентам факультета мне бы хотелось сказать: «Если вам кажется, что вы созданы для науки, то вам не кажется». Я бы пожелала проявляться, участвовать в конференциях, искать новые методы и больше общаться с научными кругами, чтобы приобрести не только полезные знакомства, но и обмениваться идеями и вдохновением. Самое главное пожелание – не бояться спрашивать как можно больше и чаще у старших или более опытных коллег. Совет абитуриентам от Анастасии: «Слушать себя и свое сердце. Если абитуриент чувствует, что не может жить без природы, любит создавать и задается вопросами о том, как устроен мир с точки зрения биологии, то ему точно к нам».

Но серьезно заниматься экологией я стала в 9 классе. Именно тогда я узнала о том, насколько хрупка красота окружающего мира и как многое зависит от деятельности человека. Вместе с учителем биологии, которая и открыла для меня столь интересный предмет, мы проводили исследования, участвовали в экологических конкурсах и конференциях. Финальным штрихом нашей работы стала победа во Всероссийской олимпиаде школьников по экологии, которая дала мне право поступить в любой вуз, где обучают специалистов-экологов, без вступительных испытаний. Мой выбор пал на МГУ имени Ломоносова. На тот момент, я мало знала о факультете почвоведения. Первое знакомство с ним произошло в июле 2010, когда мы с мамой приехали подавать документы в приемную комиссию. Помню, как с энтузиазмом расспрашивала секретаря о том, чем же здесь занимаются, что преподают и есть ли научные конференции и олимпиады. Не могу не отметить тот факт, что мне сразу понравился интерьер факультета: коридоры, обшитые деревом, аудитории с величественными партами, за которыми сидело не одно поколение – все это создает атмосферу фундаментальности университета и образования в нем (на память сразу приходит известное выражение: театр начинается с вешалки…). Так и началась моя студенческая жизнь. У нас не было разделения на почвоведов и экологов с первого курса, направление подготовки выбиралось после второго года обучения, когда за спиной была практика в Чашниково и уникальная зональная практика. Я выбрала почвоведение, вторым шагом был выбор кафедры, который, признаюсь, был не из легких. Я посещала дни открытых дверей, советовалась с преподавателями и друзьями. Мне хотелось восполнить недостаток информации о законах в области земельных отношений, поэтому кафедра земельных ресурсов и оценки почв стала моей родной кафедрой. На спецкурсах рассказывали о процедурах оценки ущерба, нанесенного различными видами загрязнений, о законодательстве в сфере отходов, о бонитировке почв, о нормировании антропогенного воздействия, учили рассчитывать кадастровую стоимость земель, показывали современные методы биоиндикации и биотестирования. Курс об экологической экспертизе заканчивался прохождением производственной практики в организации, занимающейся подготовкой инженерно-строительной документации и разработкой технических регламентов, после которой стало понятно, как применять полученные знания в университете непосредственно в деле. При желании всегда можно найти работу по специальности, а можно продолжить свое обучение дальше в магистратуре и аспирантуре. Какой путь выбрать - зависит только от Вас! В завершении хочется сказать замечательные слова одного преподавателя, что в моей жизни было два важных события – это рождение и поступление в Московский Государственный Университет! Астайкина А., выпускница 2015, каф. земельных ресурсов и оценки почв, направление «Почвоведение»

Насколько тяжело было учиться? На самом деле, обучение на факультете давалось достаточно легко. Помню, что тяжелыми были первые 2 семестра: было тяжело перестроиться с ритма и темпа школьного обучения на университетский. Однако, в дальнейшем все проблемы были преодолены, и это позволило закончить факультет с красным дипломом. Помню, что уже со второго курса начал работать, естественно не по специальности, в основном это была работа в сфере обслуживающего персонала – магазины одежды и кафе. Однако, уже после третьего курса, вплоть до окончания обучения, в летний период проходил производственную практику на проектах рекультивации нефтезагрязненных земель в качестве супервайзера в АНО «Экотерра». Данная производственная практика была оплачиваемая. Основным преимуществом в данной работе являлось получение колоссального опыта как в сфере практических знаний, так и в части общения с представителями профессии. Что было самым сложным во время выполнения диплома? Основной проблемой при выполнении дипломной работы являлся отбор необходимого материала для исследования ввиду специфичности нашей темы, а именно – отбор биоматериалов – волос. Тема дипломной работы была выбрана совместно с научным руководителем – д.б.н., проф. Трифоновой Татьяной Анатольевной. Основной гипотезой научной работы являлась идея, что загрязнение тяжелыми металлами в городской среде неравномерно, и то, что большую роль играет именно территориальное распространение. Методикой является отбор волос, как естественный индикатор состояния окружающей среды и последующий микроэлементный анализ. Следовательно, концепцией работы является некоторая схема: выявление районов с неблагоприятной экологической обстановкой → микроэлементный анализ волос → подтверждение гипотезы о пространственном распределении загрязнения. Как и где проходила Ваша производственная практика? Была ли она полезна для последующей научной работы? Производственная практика проходила на базе Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республик Татарстан. Практика была полезна для последующей научной работы, в частности, в ходе прохождения практики были освоены методы отбора проб грунтов и описания растительного покрова, а также химико-аналитические методы исследований (в частности, рентгено-флуоресцентный метод анализа), которые использовались в дальнейшем при написании дипломной работы. Участвовали ли Вы во внеучебной деятельности университета? В каких конкурсах/конференциях Вы участвовали? В течении обучения в конференциях (Ломоносов, Докучаевские чтения). Это позволило познакомиться с большим количеством единомышленников.

Где Вы работаете сейчас, были/есть проблемы с трудоустройством? В данный момент занимаю должность ведущего инженера-эколога в Департаменте инженерных изысканий ООО «Желдорпроект». Расскажите поподробнее о работе и трудоустройстве. В сферу моих обязанностей входит подготовка отчетной документации для региональных объектов транспортной (железнодорожной) инфраструктуры в части инженерно-экологических изысканий. Инженерно-экологические изыскания необходимы для принятия экологически взвешенных решений до начала проектирования объектов капитального строительства. Основными задачами, с которыми я сталкиваюсь в ходе подготовки отчетной документации по инженерно-экологическим изысканиям, являются:

В части инженерно-экологических изысканий преимуществом будут являться знания в области генетического почвоведения, в частности, для определения нормы снятия плодородного почвенного слоя при строительстве. Полевая геоботаническая практика позволяет овладеть знаниями в части методологии описания пробных площадок. На какие аспекты Вы обращали внимание при выборе места трудоустройства? Что для Вас было в приоритете? В первую очередь обращаю внимание на социальную значимость проектируемых объектов. Например, в «Желдорпроекте» я так или иначе принимал участие в подготовке отчетной документации для важных инфраструктурных объектов, таких как «Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Санкт-Петербург», «Западный обход Саратовского узла».

Связана ли Ваша научная деятельность с работой? Не связана. Велик ли спрос на специалистов в Вашей сфере деятельности? В сфере инженерных изысканий спрос на специалистов экологов и почвоведов высокий ввиду того, что строить и реконструировать объекты будут всегда. Что Вам сейчас ближе: наука или коммерция? Почему? Коммерция ближе. Думаю, что в науке сейчас зарабатывать деньги гораздо сложнее, к сожалению. Какие навыки важны на практике больше всего? Описание почвенного разреза. К сожалению, специалистов, умеющих описать разрез для целей инженерно-экологических изысканий крайне мало. Почвенный дневник с практики в Чашниково и Зональной практикой всегда под рукой.

Наиболее яркие моменты студенческой жизни. Все время студенчества, проведенного на факультете почвоведения МГУ, было одним сплошным ярким моментом. Совет студентам. Учитесь хорошо! |

|

Сегодня перед сотнями тысяч вчерашних школьников встает вопрос: куда идти учиться дальше? Кто-то уже давно знает ответ, а кто-то до сих пор выбирает и сомневается.

Сегодня перед сотнями тысяч вчерашних школьников встает вопрос: куда идти учиться дальше? Кто-то уже давно знает ответ, а кто-то до сих пор выбирает и сомневается.

Пименов Олег, выпускник магистратуры 2020 кафедры химии почв

Пименов Олег, выпускник магистратуры 2020 кафедры химии почв

Обучение на факультете - сказка, если это действительно призвание всей твоей жизни, и ты с детства бегал за жуками, пытался сажать лимоны и рисовал карты сокровищ. Нас учили всему! И почти все, что дал мне факультет, я уже успела использовать в своей жизни. Для примера, в рамках курса геодезии на практике первого курса нас учили пользоваться теодолитами, и следующим же летом мне предоставилась возможность продемонстрировать эти навыки на даче при строительстве дома. Все были в восторге и приятном шоке! А я была горда собой и в очередной раз осознала, что вот оно - то самое, что мне интересно, и оттого у меня все получается.

Обучение на факультете - сказка, если это действительно призвание всей твоей жизни, и ты с детства бегал за жуками, пытался сажать лимоны и рисовал карты сокровищ. Нас учили всему! И почти все, что дал мне факультет, я уже успела использовать в своей жизни. Для примера, в рамках курса геодезии на практике первого курса нас учили пользоваться теодолитами, и следующим же летом мне предоставилась возможность продемонстрировать эти навыки на даче при строительстве дома. Все были в восторге и приятном шоке! А я была горда собой и в очередной раз осознала, что вот оно - то самое, что мне интересно, и оттого у меня все получается.

О своей профессиональной жизни за стенами факультета и преимуществах выпускников естественно-научных специальностей рассказывает Анастасия Тыниссон. Настя закончила кафедру физики и мелиорации почв в 2022 году под научным руководством

О своей профессиональной жизни за стенами факультета и преимуществах выпускников естественно-научных специальностей рассказывает Анастасия Тыниссон. Настя закончила кафедру физики и мелиорации почв в 2022 году под научным руководством  Сегодня я - выпускница Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова. А всего лишь несколько лет назад была обычной школьницей из далекой Ульяновской области. В те юные годы я и не подозревала о том, что смогу поступить и учиться в лучшем вузе нашей страны. С детства мне было интересно наблюдать за природой, я обожала поездки в лес, там папа учил меня узнавать птиц, собирать «правильные» грибы и ягоды.

Сегодня я - выпускница Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова. А всего лишь несколько лет назад была обычной школьницей из далекой Ульяновской области. В те юные годы я и не подозревала о том, что смогу поступить и учиться в лучшем вузе нашей страны. С детства мне было интересно наблюдать за природой, я обожала поездки в лес, там папа учил меня узнавать птиц, собирать «правильные» грибы и ягоды. Сегодня на наши вопросы ответил Андрей Салмин, выпускник кафедры географии почв.

Сегодня на наши вопросы ответил Андрей Салмин, выпускник кафедры географии почв.

На ваш взгляд, в чем преимущества получения высшего образования на факультете почвоведения МГУ? Есть ли минусы?

На ваш взгляд, в чем преимущества получения высшего образования на факультете почвоведения МГУ? Есть ли минусы?