Отзывы студентов и выпускников

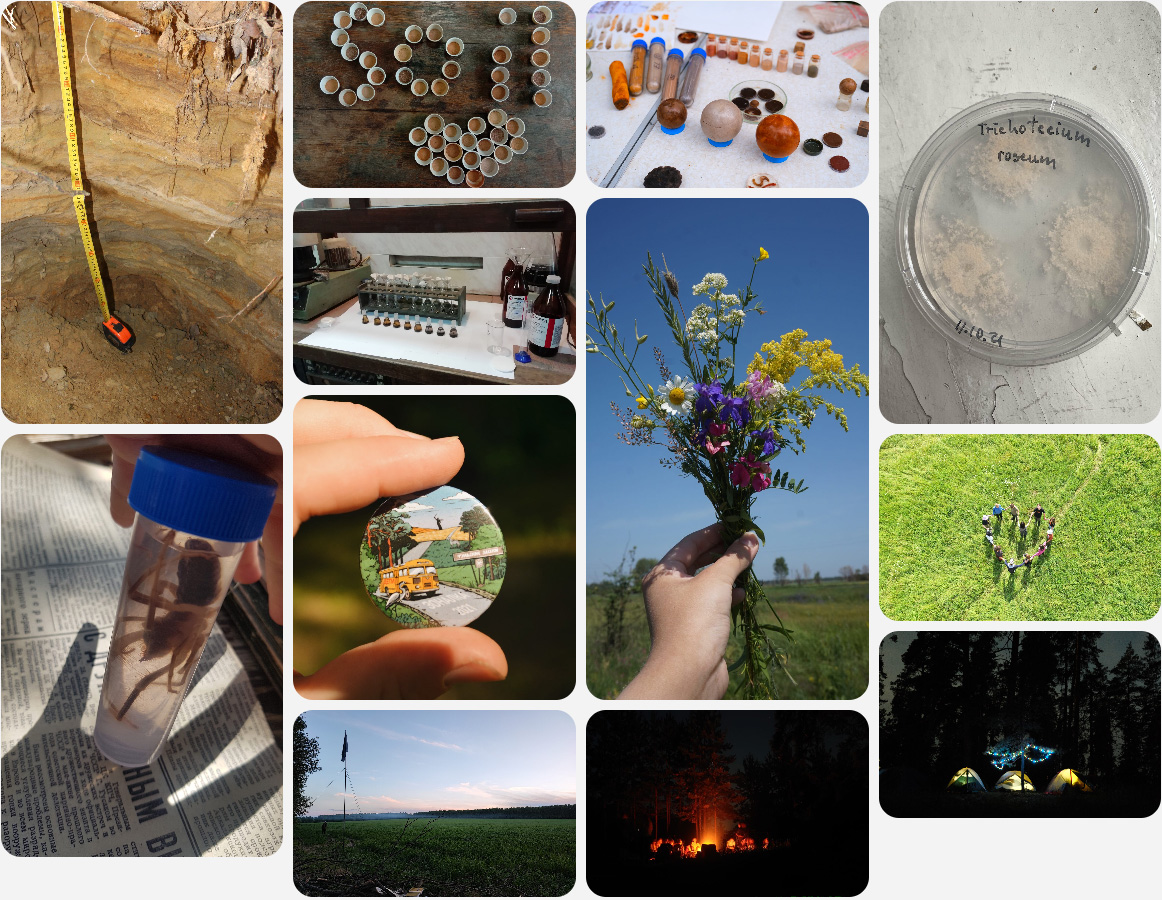

Биологический факультет, географический, химический - здесь большинству выпускников все понятно. Но почвоведение не изучают в школах, поэтому немногие знают, что скрывается за этим названием. А скрывается многое: от изучения химических процессов и микробных сообществ в почвах до глобальных экологических проблем и вопросов государственного кадастрового учета. Чтобы отсечь все сомнения и помочь с выбором, факультет почвоведения начинает публикацию серии отзывов своих студентов и выпускников. Содержание раздела: про что хотите почитать?

Раздел регулярно обновляется. Если Вы хотите, чтобы и Ваш отзыв был опубликован здесь, присылайте его отв. секретарю приемной комиссии Позднякову Л.А. на адрес Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. Интервью от Студенческого научного общества факультета почвоведения

На наши вопросы ответили: Хрульков Александр, выпускник магистратуры 2019 кафедры географии почв Олег Пименов: — Расскажите про обучение на кафедре и Вашу научную работу. — Моё обучение на кафедре было прекрасным, интересным и весьма творческим. С моим научруком, Ю.А. Завгородней, мы взялись за достаточно сложную тему, по которой практически отсутствуют отечественные работы, а зарубежные активно начали появляться не так давно. Всё это предоставляло широкий простор для активной деятельности любого рода. Поэтому мы успели поставить пару масштабных экспериментов, а также провести некоторый мониторинг содержания этих веществ в русле реки. Если вдруг кому-то будет интересно, то вещества эти - эфиры фталевой кислоты или просто "фталаты". Практическое значение работы тоже весьма существенно. Ибо фталаты включены в списки приоритетных загрязняющих веществ, поэтому мониторить их и бороться с ними надо. Можно еще рассказать много всего про сложности, особенности работы, но я думаю, что вы их узнаете сами, если встанете на дорожку изучения фталатов ;) — Работали ли Вы во время учебы? — Да, с лета после окончания бакалавриата и всю магистратуру я работал инженером в лаборатории. — Где Вы работаете сейчас, были/есть проблемы с трудоустройством? — Когда я был бакалавром, мы с другом решили еще закончить факультет педагогического образования МГУ. Поэтому в настоящий момент я пробую реализовать себя на этой стезе и работаю учителем в школе по естественнонаучному профилю. — Связана ли Ваша научная деятельность с работой? — Моя научная деятельность непосредственно не связана с нынешней работой. Но вина за это не на факультете, а на моей ищущей натуре. — Какие навыки важны на практике больше всего? — Умение искать и находить информацию. А также умение не переживать слишком сильно и видеть прекрасное в обыденном. Наиболее яркие моменты студенческой жизни: — Зоналка. Многолетние дубы и сосны. Песчаная почва. Ливень. На небольшой прогалинке стоят два столбика, меж которыми натянута волейбольная сетка. Солнце, пробираясь сквозь верхушки деревьев щекочет нам носы. Мокрые от дождя и пота играем в волейбол уже второй час. Скоро ужин, костер и звезды. Совет студентам:

— Если хотите, что-то сделать - просто берите и делайте. Не бойтесь. Если вы действительно хотите - найдете способ.

Александр Хрульков: — Расскажите про обучение на кафедре и Вашу научную работу.

— Для студентов-экологов кафедра географии почв предлагает программу обучения «Экологический менеджмент и экобезопасность». В рамках этой программы большое внимание уделяется основам экологической практики: экологический мониторинг, экологический менеджмент, экологические риски, безопасность на производстве, ОВОС и немножко проектирования. Фишка кафедры – ГИС технологии. Обожаю ГИСы. С их помощью можно картировать почти любую информацию. Фитоценозы? Пожалуйста! Речные бассейны? Легко! Загрязнение почв? Да ради Бога! — Работали ли Вы во время учебы? В бакалавриате свободного времени было мало, поэтому поработать удавалось нечасто. Только на 4 курсе у меня получилось немного поработать курьером. В магистратуре учебный график стал заметно свободнее, появилось больше времени на подработку. Тогда я усиленно курьерствовал, а также имел честь участвовать в 72 рейсе научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш», организованном институтом океанологии им. П.П. Ширшова, в качестве инженера-исследователя. — Где Вы работаете сейчас, были/есть проблемы с трудоустройством?

— В данный момент работаю инженером-экологом в ООО «Газпром проектирование». Занимаюсь инженерно-экологическими изысканиями. Проблемы с трудоустройством были. При отклике на вакансии компании отклоняли моё резюме, поскольку у меня отсутствовал релевантный опыт работы. Решение нашлось там, где его не ждали. Вконтакте. В паблике географического факультета наткнулся на вакансию, которую выложил их выпускник. Откликнулся, сходил на собеседование, получил работу. — Связана ли Ваша научная деятельность в университете с работой?

— Косвенно. Моей дипломной работой было исследование экологической обстановки в определенном районе. Сейчас, по сути, я занимаюсь тем же. Но уже для целей строительства. Нужно осмотреть участок изысканий, заложить и описать почвенные разрезы, отобрать образцы почв, поверхностных и подземных вод, донных отложений, определить видовой состав животных и растений, специальными приборами измерить уровень шума, электромагнитного излучения, радиации. После того как независимая лаборатория проведёт анализ проб, полученную информацию необходимо перевести на человеческий язык и изложить в отчёте.

— Упорство, умение искать информацию, анализировать и систематизировать её, грамотно излагать свои мысли. Это как раз те качества, которые можно воспитать в себе за годы учёбы в университете. МГУ – настоящий кладезь soft skills.

— Помимо традиционных костров на практиках и весёлых посиделок с друзьями в общаге, поделюсь с вами самым тёплым воспоминанием этой поры. Был первый курс бакалавриата. Летняя практика в Чашниково. Лето тогда выдалось очень дождливым. Дождь мог идти целый день и закончиться только к вечеру. Подходила к концу вторая четверть практики – геологическая. Мы уже сделали все закопушки, проанализировали все образцы. Оставалось только сделать геологические профили и подготовить отчёт. В те дни вдарил жуткий дубак. Согреться помогали тёплая одежда, горячий чай и обогреватель, который наш преподаватель каждый день приносила к нам в камералку из своей комнаты. Совет студентам: — Помните: если вы выпустились из МГУ – вы можете всё. Вы как никто другой знаете, что у любой проблемы есть решение. И если приложить мозги и достаточное количество усилий, то можно добиться успеха в любой сфере, независимо от вашего образования. В университете есть всё, что нужно для вашего развития. Не зацикливайтесь на своей специальности. Пробуйте всё, что вам интересно, ищите возможности и используйте их. Ставьте цели и достигайте их. И, конечно же, не забывайте отдыхать. Студенческий отдых совершенно особенный. Такое нельзя упускать)

Интервью взято корреспондентами газеты «Московский университет» (№3 (4563) март 2021)

– Наташа, конечно же, хотим поздравить тебя с победой на Докучаевских чтениях! Расскажи о своем докладе. Как именно звучала его тема? – Спасибо! Тема моего доклада – «Закономерности сорбции свинца минеральными горизонтами подзолистой почвы». Это первая моя научная работа, так что факт победы стал для меня немного неожиданным. В моей секции были студенты старших курсов, аспиранты и младшие научные сотрудники. Было очень интересно послушать других участников, многие работы были сильными, с хорошо обработанными результатами. – Наши читатели вряд ли близко знакомы со сферой почвоведения. Насколько нова тема, которой ты занимаешься? – Почвоведение в целом – относительно молодая наука. В 1877 г. Вольное экономическое общество поручило профессору В.В. Докучаеву, основоположнику школы научного почвоведения, исследовать черноземную полосу России. В 1883 г. была опубликована его магистерская диссертация «Русский чернозем», которая послужила основой для выделения почвоведения как отдельной отрасти естествознания. Многие знаменитые ученые (в том числе В.И. Вернадский) также вели исследования в области почвоведения. Почвоведение находится на стыке многих естественных наук и активно развивается, оно гораздо более многогранно, нежели кажется на первый взгляд. Именно этот фактор и стал решающим для меня при выборе специализации. Но, соглашусь, едва ли можно назвать эту научную дисциплину популярной на данный момент. Несколько раз я была волонтером на Дне открытых дверей в Главном здании МГУ, представляла свой факультет и заметила, что нередко абитуриенты просто не понимают, в чем суть почвоведения как науки, что именно она изучает. – Как, по-твоему, можно сделать почвоведение более доступным для массовой аудитории научным направлением? – Я думаю, понимание того, что почвенный покров – это не просто верхний слой литосферы, но еще и важнейшее звено в круговороте многих веществ, без которого невозможно было бы существование человечества, придет несколько позже. Любое строительство, к примеру, не может планироваться без участия почвоведов. Надеюсь, популяризации почвоведения поспособствует развитие тематических рубрик в соцсетях. Например, Студенческое научное общество нашего факультета регулярно проводит тематические лекции с разными учеными в группе ВКонтакте. – А как начался твой личный научный путь? – В начале 1-го курса мне просто хотелось получать новые знания, а вот понимания существа профессии было маловато (улыбается). Поворотным моментом стало знакомство с заведующей кафедрой химии почв Инной Игоревной Толпештой, которая стала и моим научным руководителем, и вдохновителем. Сначала я просто помогала другим ребятам с их работами, параллельно читая литературу. Потом уже появилась своя научная тема, связанная с загрязнением подзолистой почвы свинцом. В условиях повышения антропогенной нагрузки на экосистемы оценка сорбционных возможностей почв по отношению к тяжелым металлам является актуальной задачей. Свинец – сильный токсикант по отношению к человеку и животным, и потому очень важно понимать механизмы его миграции. – Твои исследования касаются конкретного региона или имеют более глобальный характер? – Почва, которую я исследовала, отобрана в Центральном лесном государственном биосферном заповеднике, расположенном в Тверской области. Безусловно, закономерности перемещения свинца неодинаковы в различных орографических условиях, однако общие данные по механизмам его поглощения будут сопоставимы для всех почв данного типа. – Как ты видишь свое дальнейшее развитие в науке? – На данный момент я работаю в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана и начинаю научную деятельность на геологическом факультете параллельно с моей основной «почвенной» научной темой. Планирую работать и в области минералогии, и в области почвоведения, и далее выбрать для себя точку пересечения. Возможно, она будет связана с изучением глинистых минералов, обширно представленных в почвах различных типов. – Какие тренды в современной почвоведческой науке ты бы выделила? На чем стоит сконцентрироваться молодому почвоведу? – Как я уже говорила, почвоведение – многогранная наука, и изучают ее сейчас с самых разных сторон – с точки зрения почвенной микробиологии, агрохимии, земледелия, географических закономерностей, влияния возрастающей антропогенной нагрузки, минералогических особенностей… Как мне кажется, наиболее интересно изучать закономерности воздействия различных загрязнителей на почвы разных типов, особенно интересны научные работы по их конкурентной сорбции. – Мы знаем, что студенты-почвоведы участвуют в так называемых «зональных практиках» – изучении почв разных климатических зон в процессе экспедиций. Доводилось ли тебе принимать участие в подобных практиках? – Да, такие практики – настоящая легенда! (Смеется). Некоторые даже хотят поступить на наш факультет ради зональных практик! К сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией моя «зоналка» (так мы называем практику) была перенесена на лето 2021 года. Надеюсь, в этот раз все же удастся съездить и узнать, что же такое настоящая полевая экспедиция. – Вернемся к Докучаевским чтениям. Какие впечатления остались от конференции? Это был твой первый опыт выступления на подобных мероприятиях? – Я благодарна организаторам за приятную атмосферу и соблюдение таймингов и своему научному руководителю Инне Игоревне Толпеште за качественную подготовку. Это был мой первый опыт выступления на конференции, и он оказался очень даже удачным. – Мы знаем, что ты изучаешь английский и немецкий языки. А чем, помимо этого, увлекаешься? Участвуешь ли ты в студенческой общественной жизни? – Кроме английского и немецкого, я изучаю и норвежский язык (наверное, стоит сказать, что также знаю медицинскую латынь, т.к. училась в мед/био классе Лицея №1535). В течение 12-ти лет я занималась спортивно-бальными танцами. Но на 3-м курсе пришлось оставить это занятие – серьезно продолжать уже не получалось. Несколько раз в неделю хожу на тренировки, это помогает оставаться в тонусе. Увлекаюсь современной поэзией. Очень хочется попасть на литературный вечер Веры Полозковой, когда масштабы пандемии сократятся. И общественная жизнь факультета мне, безусловно, близка. На первом курсе я много «волонтерила», позже была главой стипендиального комитета Студенческого совета МГУ (в 9-м созыве). Сейчас я заместитель председателя Студсовета факультета почвоведения, занимаюсь стипендиальными и правовыми вопросами на факультете уже второй год. Беседовали Мария Брындина и Дарья Жаркова

Александра закончила кафедру биологии почв под руководством Марата Мутагаровича Умарова, и ее научные интересы во время обучения на факультете были связаны с изучением микробиологических комплексов муравейников и особенностями трансформации азота в гнездах почвообитающих муравьев. «Я всегда грезила космосом. С детства в любой поездке, да и до сих пор, обязательные пункты для посещения — это планетарии и обсерватории. Поэтому упустить возможность совместить два своих любимых направления, а именно микробиологию и космос, я не могла! В последний год обучения я уже начала работать в Институте проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ РАН). Работа там дала мне большой опыт, как в профессиональной сфере, так и в понимании того, чем конкретно я хочу заниматься. Так я начала свой путь в Институт медико-биологических проблем (ИМБП РАН). Попасть туда было трудно, я прошла собеседование у своего теперь уже начальника отдела и директора института. Сейчас я работаю старшим научным сотрудником в «Лаборатории микробиологии среды обитания и противомикробной защиты». Основной моей работой является мониторинг среды обитания Российского сегмента Международной космической станции. Поскольку МКС — это замкнутые герметичные объемы, очень важно отслеживать состояние среды внутри станции. Регулярно перед каждым спуском на Землю, космонавты проводят отборы проб с внутренних поверхностей и конструкционных материалов, а также отбирают пробы воздуха. Получив данные пробы, мы незамедлительно делаем посевы и идентифицируем полученные микроорганизмы. Для МКС существует свои нормативные правила, обозначающие верхние предельные значения уровня обсемененности (заражения) микроорганизмами и в случае их превышения, мы посылаем на борт радиограмму с просьбой обработать данные зоны специальным дезинфицирующим средством. Кроме основного мониторинга, я участвую и в других интересных проектах, а также провожу дополнительные исследования полетных штаммов, ведь их изучение имеет большое значение для построения баз на других объектах Солнечной системы и для дальних космических полетов.

Помимо общения с космонавтами через центр управления полетами, мы регулярно встречаемся с ними после каждого полета, и каждый специалист в своей сфере обсуждает различные нюансы и перспективы на будущее. Также в рамках общекосмической подготовки кандидатов в космонавты-испытатели мы проводим обзорную лекцию по нашей работе, и мне выпала честь выступить перед последним набором кандидатов в космонавты-испытатели 2020 года и поделиться своими знаниями. Несмотря на то, что моя работа сейчас не связана с темой, которой я занималась на факультете, я продолжаю развивать это направление, внедряя в свои исследования более современные методы. Я начинаю связывать почвенные исследования и с космическими экспериментами, так как исследование почв очень важно, например, для будущих космических оранжерей. В течение последнего года мы с Натальей Викторовной Костиной и Михаилом Владимировичем Горленко успешно применяем методику мультисубстратного тестирования к полетным штаммам, в ближайшее время я надеюсь на выход уже полноценных публикаций на эту тему. Я с теплотой вспоминаю всех своих преподавателей, особенно мою кафедру - биологии почв, и я очень рада, что до сих пор мы продолжаем тесное сотрудничество. Всем тем, кто раздумывает над выбором факультета я хочу пожелать, в первую очередь, никогда не сомневаться в себе и в своих силах! Наш факультет дает настолько полноценное и разностороннее естественно-научное образование, что после окончания учебы вы будете востребованы и сможете работать во множестве отраслей, как сделали я и мои однокурсники. Могла ли я, поступая на наш чудесный факультет и придя на любимую кафедру биологии почв, мечтать о том, что я смогу стать космическим микробиологом, который прикасается к чему-то поистине неземному? Думаю, ответ перед вами!».

Насколько тяжело было учиться? Была ли возможность совмещать работу с учебой?Лично мне поступить было сложнее, чем учиться, потому что я заканчивала школу в другой стране. В учебе мне с самых первых дней помогали освоиться окружающие люди. Старшекурсники делились конспектами, однокурсники помогали с насущными вопросами. К тому же, я жила в общежитии, где практически любую проблему можно было решить в короткие сроки благодаря окружающим. Возможность совмещать работу с учебой была. На первых двух курсах это были редкие подработки, не связанные с умственным трудом, а дальше я работала репетитором по химии и биологии, готовила школьников к ЕГЭ. Что было самым сложным во время выполнения диплома?В бакалавриате для меня самым сложным было научиться писать литературный обзор. У меня почему-то этот навык не выработался самостоятельно, я не до конца понимала, где и какую информацию мне искать. В магистратуре, в моей новой лаборатории, был журнальный клуб. Там меня и научили анализу текстовой информации. Тогда возник новый челлендж - научиться работать с большими объемами данных. Учусь этому до сих пор.

Как и где проходила Ваша производственная практика? Была ли она полезна для последующей научной работы?Моя производственная практика проходила на кафедре биологии почв. Нас учили основным методам работы с бактериальными культурами и газовой хроматографии. В целом, эти навыки послужили хорошей основой для проведения экспериментов в магистратуре и аспирантуре. Расскажите о своей дипломной работе.В бакалавриате я занималась мониторингом функционального микробного комплекса почв Вьетнама, загрязненных нефтепродуктами. В целом, я больше училась методам, чем развивала глубокую научную мысль (как и положено бакалаврам, наверное). Я научилась продумывать постановку эксперимента, работать с флуоресцентным микроскопом, выделять ДНК, проводить измерения на газовом хроматографе, базово анализировать готовые результаты секвенирования, высчитывать статистические показатели и делать научные презентации. Магистерскую работу я делала в другой лаборатории по совершенно иной теме. Она была связана с исследованием влияния степени минерализованности водных местообитаний на распространение разных групп магнитотактических бактерий (синтезируют наномагниты). Благодаря смене темы я добавила к своим навыкам еще несколько новых. Например, я научилась работать с просвечивающим электронным микроскопом, проводить ПЦР-амплификацию, электрофорез, биоинформатический анализ сырых данных секвенирования и определять таксономическую принадлежность изучаемых бактерий. Благодаря результатам этой работы удалось понять, какие группы магнитотактических бактерий с бóльшей вероятностью можно найти в содовых озерах, а какие в соленых морях, например. Это интересно, в том числе и потому, что среди некоторых групп изучаемых бактерий есть представители, синтезирующие до 1000 наномагнитов на клетку (суперпродуценты), и нам хотелось понять, где их можно найти в России (спойлер – в пресных озерах) и как можно получить их в чистую культуру (пока никак).

Участвовали ли Вы во внеучебной деятельности университета? Если да, то пригодились ли Вам полученные навыки и опыт при поиске работы?Времени для внеучебной деятельности было не очень много, но я старалась в ней участвовать. С первого года обучения я ходила на факультетские тренировки по волейболу, потом несколько лет была капитаном факультетской команды. Тренировки, кстати, до сих пор проводятся в трехзальном корпусе, только юные почвоведы перестали на них ходить, и их места заняли ребята с других факультетов. Ребята, приходите!) Также, я помогала с организацией дней почвоведа, посвящения первокурсников и другими мероприятиями, проводимыми студсоветом факультета. Напрямую в поиске работы эти навыки не пригодились, но нетворкинг и умение работать в коллективе очень полезные навыки для жизни в целом. Проходили ли Вы стажировку за границей?К сожалению, нет. Во времена моей учебы это не было особо распространено, по крайней мере в моем окружении. Но мне удалось побывать на международной конференции в Японии, выступить там с устным докладом. Всем желаю получить как можно больше опыта взаимодействия с мировой наукой, это правда очень полезно. Даже само осознание, что тебя с твоим неидеальным английским понимают и готовы взаимодействовать, уже очень сильно поддерживает в научных начинаниях. После этого, писать письма иностранным коллегам становится намного проще. Расскажите поподробнее о международной конференции в Японии.На конференцию я поехала в конце магистратуры. Это было тематическое собрание всех лабораторий в мире, которые, как я, изучают магнитотактических бактерий. Такая конференция проводится раз в 2 года, каждый раз в новой стране. В 2018-м она проводилась в Японии. Узнала я о ней от старших коллег в лаборатории (узнайте в своей лаборатории, вдруг у вас тоже такие узконаправленные конференции есть). О конференции объявили за полгода до ее проведения, и тогда же началась подготовка. Было сложно, потому что я решила не выступать с темой магистерской работы, а начала развивать новую, которую потом продолжила в аспирантуре. Соответственно, работы было очень много, а времени мало, потому что магистерская работа не собиралась сама себя защищать. Кроме того, я решила выступать с устным докладом, а не с постером. Это совсем не облегчало мне жизнь, но я подумала, что такого шанса у меня может никогда больше и не быть, и надо пробовать. К слову, в 2020-м случилась пандемия известной болезни, и следующую конференцию отменили до лучших времен. |

|

Сегодня перед сотнями тысяч вчерашних школьников встает вопрос: куда идти учиться дальше? Кто-то уже давно знает ответ, а кто-то до сих пор выбирает и сомневается.

Сегодня перед сотнями тысяч вчерашних школьников встает вопрос: куда идти учиться дальше? Кто-то уже давно знает ответ, а кто-то до сих пор выбирает и сомневается. Пименов Олег, выпускник магистратуры 2020 кафедры химии почв

Пименов Олег, выпускник магистратуры 2020 кафедры химии почв

1-3 марта [2021 года] в г. Санкт-Петербурге прошли XXIV Докучаевские молодежные чтения «Почвоведение в цифровом обществе». Нам удалось пообщаться с Натальей Усковой, студенткой 3-го курса кафедры химии почв факультета почвоведения, автором доклада, удостоенного диплома I степени.

1-3 марта [2021 года] в г. Санкт-Петербурге прошли XXIV Докучаевские молодежные чтения «Почвоведение в цифровом обществе». Нам удалось пообщаться с Натальей Усковой, студенткой 3-го курса кафедры химии почв факультета почвоведения, автором доклада, удостоенного диплома I степени. Может ли почвовед помочь создать здоровую атмосферу на международной космической станции? Об этом рассказывает Александра Дымова, выпускница 2011 года.

Может ли почвовед помочь создать здоровую атмосферу на международной космической станции? Об этом рассказывает Александра Дымова, выпускница 2011 года.

Сегодня на наши вопросы ответила Мария Узун, выпускница кафедры биологии почв, научный сотрудник Института биоинженерии ФИЦ Биотехнологии РАН.

Сегодня на наши вопросы ответила Мария Узун, выпускница кафедры биологии почв, научный сотрудник Института биоинженерии ФИЦ Биотехнологии РАН.

Сегодня я - выпускница Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова. А всего лишь несколько лет назад была обычной школьницей из далекой Ульяновской области. В те юные годы я и не подозревала о том, что смогу поступить и учиться в лучшем вузе нашей страны. С детства мне было интересно наблюдать за природой, я обожала поездки в лес, там папа учил меня узнавать птиц, собирать «правильные» грибы и ягоды.

Сегодня я - выпускница Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова. А всего лишь несколько лет назад была обычной школьницей из далекой Ульяновской области. В те юные годы я и не подозревала о том, что смогу поступить и учиться в лучшем вузе нашей страны. С детства мне было интересно наблюдать за природой, я обожала поездки в лес, там папа учил меня узнавать птиц, собирать «правильные» грибы и ягоды.