Медиа

О деградации почв и борьбе с нею говорят эксперты в материале журнала «Агротехника и технологии». Заведующий кафедрой агроинформатики факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Хомяков предупеждает:

23 апреля 2021 года Московское Отделение ФАО совместно c Факультетом почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова провело круглый стол «Почвенное биологическое разнообразие России». Ведущие российские учёные обсудили значимость почвенного биологического разнообразия для естественных и агрогенных ландшафтов, а также необходимость охраны биоты почв, в том числе в почвах, используемых в сельском хозяйстве. Как подчеркнул модератор Сергей Шоба, президент факультета почвоведения МГУ, президент Докучаевского общества почвоведов, член-корреспондент РАН, задача форума – привлечь внимание общественности к проблеме биоразнообразия почв. «1 грамм плодородной почвы содержит от 5 до 9 млрд микробных клеток. Разнообразие живых организмов в этой почвенной экосистеме воистину огромно».

Экспертным мнением о возможных инновациях в сельском хозяйстве, механизмах их создания, внедрения и практического использования с журналом «Агротехника и технологии» поделился заведующий кафедрой агроинформатики факультета почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова Дмитрий Хомяков:

В Москве прошло награждение лауреатов премии Research Excellence Award Russia 2021. Премия приурочена к Году науки и технологий в России и проводится совместно с Российским Союзом ректоров. Аналогичные награды вручаются с 2004 самым публикуемым и цитируемым авторам и организациям не только в России, но и в Европе, странах Латинской Америки и Азии. В категории "Молодой ученый" лучшим был признан ведущий научный сотрудник кафедры биологии почв факультета почвоведения МГУ Алексей Качалкин. Он изучает экологию и систематику дрожжевых грибов, дрожжевые грибы в экстремальных и малоизученных местообитаниях, географию распространения дрожжевых грибов, описал более 20 новых видов. Качалкин является представителем от России в Международной комиссии по дрожжам (ICY, IUMS). Для определения победителей учитывались количество опубликованных научных статей, их цитируемость в журналах международного уровня (по данным Scopus) и экспертная оценка. С полным списоком лауреатов можно ознакомиться на сайте Elsevier. Читать полностью: РИА Новости, Российская газета

Как, в свою очередь, сообщил заведующий кафедрой агроинформатики факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Хомяков, разработанный Росреестром законопроект не предполагает изменение границ зон с особыми условиями использования территории, следовательно, все установленные ограничения на использование земельных участков, расположенных в таких зонах, остаются:

Соответствующая новость опубликована в ряде изданий:

Комментарий Д.М. Хомякова приводится в сокращенном виде, полностью ознакомиться с ним можно на нашем сайте.

В свежем выпуске газеты "Московский университет" опубликовано интервью со студенткой 3 курса кафедры химии почв факультета почвоведения МГУ Натальей Усковой. Об участии в молодежных Докучаевских чтениях, тяжелых металлах в почве, актуальных вопросах почвоведения и знаменитой "Зоналке" читайте на стр. 3:

В Государственной думе 10 марта 2021 года прошли парламентские слушания на тему «Совершенствование правового механизма государственного регулирования ценообразования на продовольственные товары первой необходимости», на которых прозвучали полярные оценки положения на продовольственном рынке и в аграрно-промышленном секторе страны. Так, например, если судить по докладу председателя комитета ГД по аграрным вопросам В.И. Кашина, складывающаяся ситуация выглядит как кране тревожно, а по докладам заместителя министра сельского хозяйства РФ О.Н. Лут и статс-секретаря — заместителя министра промышленности и торговли РФ В.Л. Евтухова, все вполне благополучно. С докладом выступил и заведующий кафедрой агроинформатики факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Михайлович Хомяков: В Государственной думе 10 марта 2021 года прошли парламентские слушания на тему «Совершенствование правового механизма государственного регулирования ценообразования на продовольственные товары первой необходимости», на которых прозвучали полярные оценки положения на продовольственном рынке и в аграрно-промышленном секторе страны. Так, например, если судить по докладу председателя комитета ГД по аграрным вопросам В.И. Кашина, складывающаяся ситуация выглядит как кране тревожно, а по докладам заместителя министра сельского хозяйства РФ О.Н. Лут и статс-секретаря — заместителя министра промышленности и торговли РФ В.Л. Евтухова, все вполне благополучно. С докладом выступил и заведующий кафедрой агроинформатики факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Михайлович Хомяков:

После окончания слушаний Д.М. Хомяков дал ИА Regnum развернутый комментарий по их итогам, о ситуации в агропромышленном комплексе, а также о правовом и государственном регулировании использования земельных ресурсов: АПК России — праздник со слезами на глазах

В течение двух дней, 16 и 17 февраля, в здании мэрии Москвы проходил XXXII Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). На обсуждение участников съезда были вынесены самые актуальные вопросы: важность внятной и стабильной политики государства по ценообразованию; меры по снижению тарифов на электроэнергию на селе, на газ и топливо; доступные кредиты; возможность получать компенсацию затрат при чрезвычайных ситуациях и многие другие больные для аграриев темы. Стоимость металла сегодня самая высокая за последние 10 лет, причем наибольший её рост зафиксирован в декабре 2020 года. Как следствие, растут цены на технику и оборудование. Принятие новых повышенных ставок утилизационного сбора приведет к еще большему их увеличению. Доступ крестьян к качественной технике стал ещё более сложным. Диспаритет цен пока усиливается. Дорожают все виды минеральных удобрений, есть примеры роста стоимости на 30-40% по сравнению с прошлым годом. С просьбой прокомментировать ситуацию и дать оценку непростой ситуации в АПК России, складывающейся в 2021 году, ИА Regnum обратилось к заведующему кафедрой агроинформатики факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрию Хомякову:

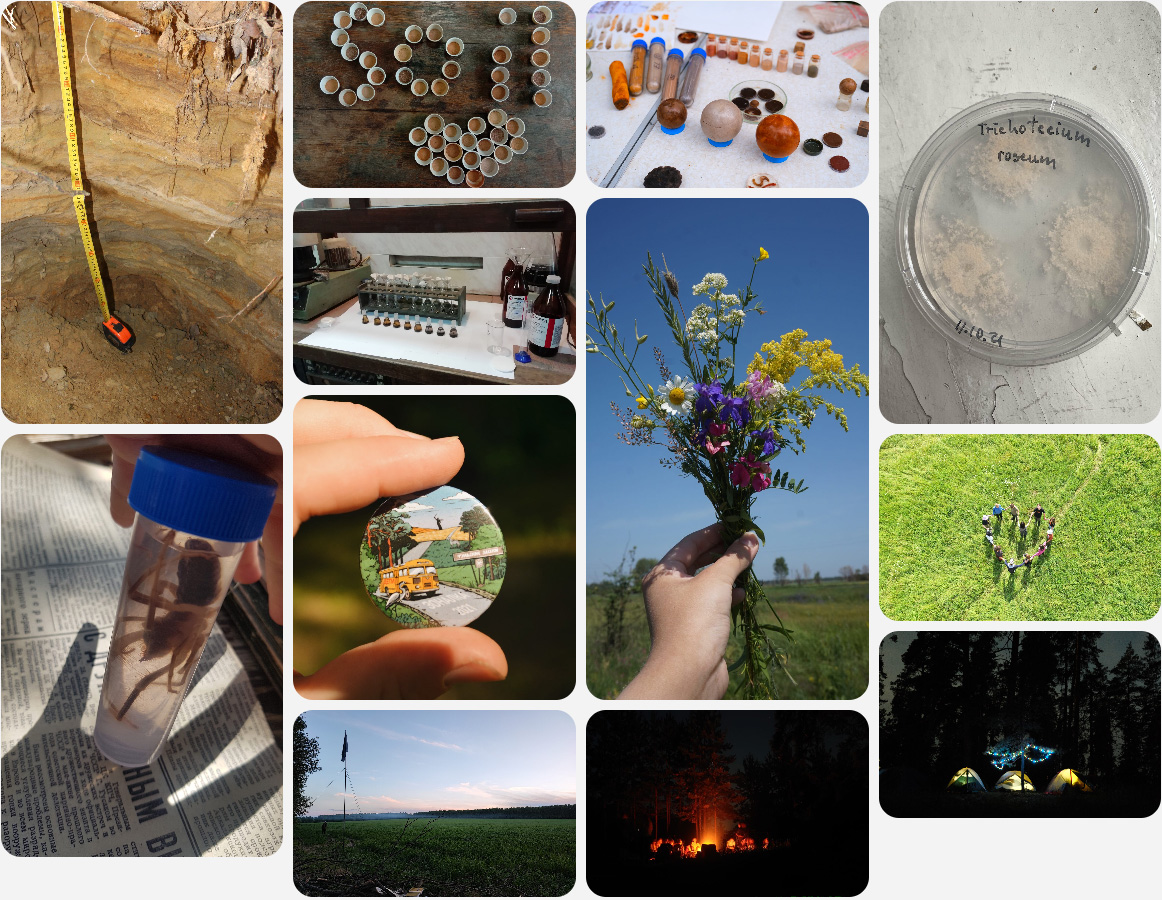

Сотрудница кафедры географии почв факультета почвоведения МГУ Анна Буйволова в составе международного коллектива исследователей собрала массив данных «Летописи природы» для международного проекта, позволившего понять, как природные экосистемы реагируют на пространственные и сезонные изменения температуры. Статья «Фенологические сдвиги абиотических событий, продуцентов и консументов на континенте» опубликована 28 января в журнале Nature Climate Change. Изменение климата меняет структуру биоразнообразия во всем мире. Изучение фенологических изменений помогло ученым понять, как именно это происходит. С помощью 70,709 наблюдений и данных о 110 фенологических биотических и абиотических событиях международная группа исследователей охарактеризовала, как различные компоненты экосистемы изменили свою фенологию за последние несколько десятилетий изменения климата, какие экологические градиенты могут объяснить вариации в большом пространственном масштабе и могут ли события, происходящие в разные периоды сезона или для разных таксонов, идти в ногу друг с другом.

Собранные ими данные подтвердили, что флора и фауна Евразии в среднем не успевает адаптироваться к изменениям климата. Дальнейший анализ подобных различий в реакции природы на глобальное потепление, как считают Буйволова и ее коллеги, поможет экологам выделить самые уязвимые регионы и экосистемы Евразии и принять меры для их защиты уже сейчас. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Climate Change.  Марсианскую среду создали в МГУ сотрудники кафедры биологии почв факультета почвоведения. Они изучали ее влияние на земные аналоги гипотетических микробных сообществ Марса. Марсианскую среду создали в МГУ сотрудники кафедры биологии почв факультета почвоведения. Они изучали ее влияние на земные аналоги гипотетических микробных сообществ Марса.

Ученые предполагают, что некоторый процент жидкой воды на Марсе все же мог бы сохраняться за счет долго не замерзающих перхлоратов (солей хлорной кислоты), присутствующих в марсианской почве (реголите). Но стоял вопрос: не губительны ли для гипотетических марсианских микроорганизмов эти самые перхлораты, которые, как известно, являются сильными окислителями?

Чтобы проверить это, исследователи решили смоделировать марсианские условия для группы микробных сообществ, которых рассматривают как земных аналогов «марсиан». Это микробы пустынной почвы и древней мерзлой породы. Образцы этих почв увлажнили раствором перхлоратов и через 10 суток исследовали численность и разнообразие микроорганизмов в них.

Оказалось, что присутствие даже высокой концентрации перхлоратов (до 5%) не привела к гибели микробного сообщества. Более того, наблюдалось увеличение численности многих микроорганизмов, и сохранение их большого биоразнообразия, сравнимого с таковым в контрольных образцах без перхлоратов. Это свидетельствует о возможности выживания микроорганизмов земного типа в реголите Марса, сделали вывод почвоведы. Работа опубликована в журнале International Journal of Astrobiology.

Результаты подобных исследований необходимы для того, чтобы оценить возможность обнаружения жизни на различных космических телах.

Работа наших коллег в большой летней экспедиции Сыктывкар-Краснодар-Майкоп-Сочи-Крым, не осталась незамеченной местными СМИ. Репортаж о работе сотрудников кафедры физики и мелиорации почв в КУбГАУ:

По словам кандидата биологических наук Ивановой Анны Евгеньевны, в рамках договора о сотрудничестве, ученые в первую очередь проводят исследования физикохимических и биологических почвенных свойств, а именно городских почв и условий их формирования под действием главного фактора – городской среды и продуктов жизнедеятельности человека. Также исследуется почвенный покров урбанизированных территорий и искусственно сконструированных почвоподобных тел – конструктоземов на территории городской среды. |

|

Продолжается обсуждение планируемых

Продолжается обсуждение планируемых

Росреестр по поручению Правительства РФ

Росреестр по поручению Правительства РФ

Географ из МГУ

Географ из МГУ  Сегодня стартует научно-практическая конференция, посвященная 200-летию Московского общества сельского хозяйства. О его истории и значении рассказал профессор МГУ

Сегодня стартует научно-практическая конференция, посвященная 200-летию Московского общества сельского хозяйства. О его истории и значении рассказал профессор МГУ  Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма в июле с рабочим визитом посетила делегация из ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». В частности, с учеными крымского НИИ встречались – кандидат биологических наук, научный сотрудник

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма в июле с рабочим визитом посетила делегация из ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». В частности, с учеными крымского НИИ встречались – кандидат биологических наук, научный сотрудник