Медиа В начале апреля Российский научный фонд подвел итоги конкурса проектов отдельных научных групп 2023 года, конкурса междисциплинарных исследований 2023 года и конкурса продления сроков выполнения проектов отдельных научных групп, поддержанных в 2020 году. В начале апреля Российский научный фонд подвел итоги конкурса проектов отдельных научных групп 2023 года, конкурса междисциплинарных исследований 2023 года и конкурса продления сроков выполнения проектов отдельных научных групп, поддержанных в 2020 году.

В рамках этих конкурсов экспертным советом Фонда по результатам экспертизы было отобрано 825 проектов, в том числе и 62 проекта ученых Московского университета. На финансирование победителей в 2023-2026 годах будет направлено более 16,6 миллиарда рублей.

В рамках конкурса междисциплинарных проектов 2023 года поддержан проект Павла Владимировича Красильникова «Запасы и динамика "голубого углерода" в береговой зоне морей западного сектора Российской Арктики»

Также поддержаны проекты:

От души поздравляем победителей!

«Наши исследования будут способствовать дальнейшему научному и практическому развитию системы экологического мониторинга, производственного контроля, а также организации системы экологического зонирования территории», – рассказывает один из авторов исследования доцент кафедры земельных ресурсов и оценки почв факультета почвоведения МГУ Мария Евдокимова. «Разработанный нами подход позволит оконтурить зоны воздействия конкретных промышленных предприятий, тем самым даст возможность рассчитать вклад каждого из них в общий уровень загрязнения региона. В результате повысится экологическая ответственность компаний. Именно такие задачи поставлены Минприроды России в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух», который является частью национального проекта «Экология» и направлен на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах страны», – поясняет заведующий кафедрой земельных ресурсов и оценки почв факультета почвоведения МГУ, профессор Александр Яковлев. Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды», а также в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Почвенные информационные системы и оптимизация использования почвенных ресурсов». Читать полностью: Научная Россия

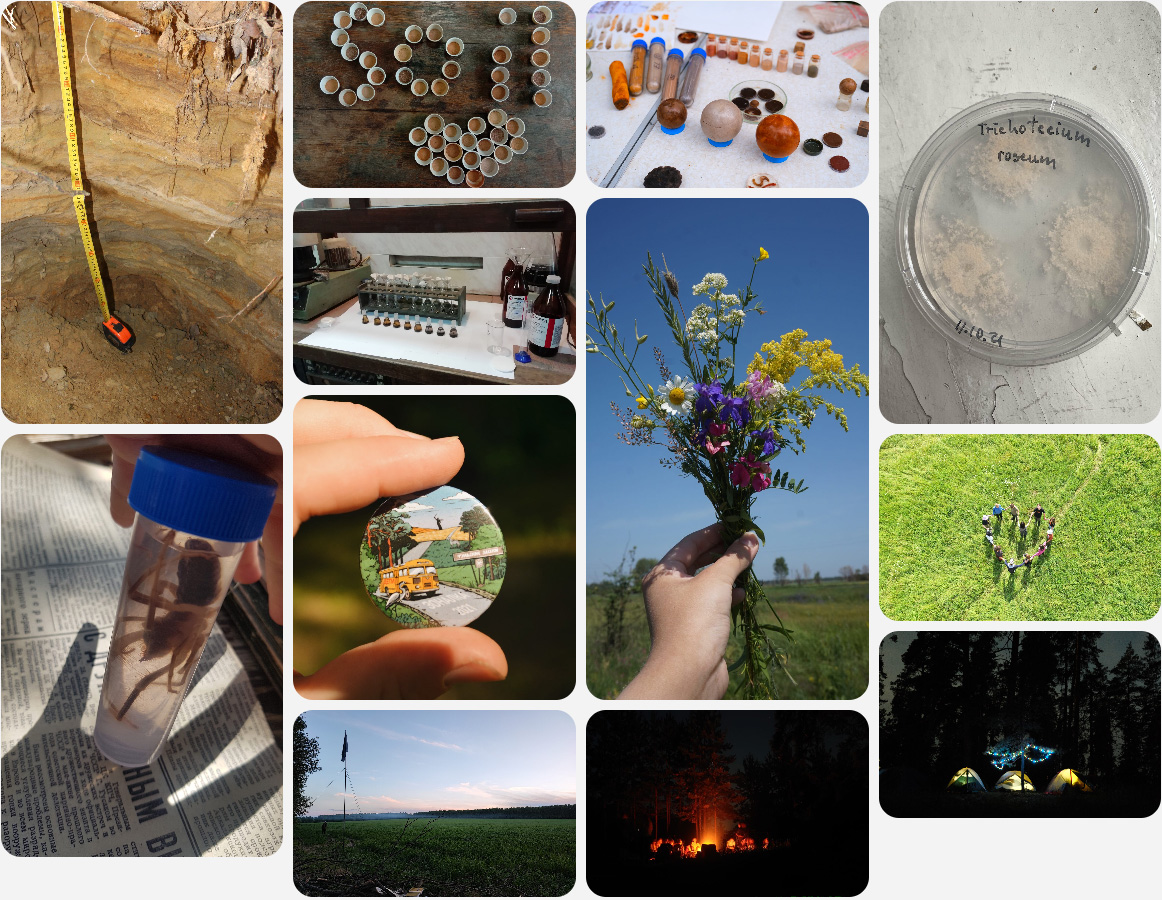

Ученые Московского университета с коллегами реконструировали историю возгораний торфяников в Красноярском крае. Исследователи воссоздали динамику пожаров в среднетаежных ландшафтах. Чтобы это сделать, специалисты исследовали содержание макроскопических частиц угля. Результаты исследования опубликованы в журнале «Plants». Пожары – это естественный циклический фактор, который регулирует функционирование экосистем. Торфяные почвы являются уникальными архивами с тысячелетней информацией о климатических и экологических изменениях. Изучение особенностей формирования торфяных залежей, пирогенной истории – важный этап в понимании функционирования экосистем. «Увеличение содержания частиц древесного угля, ПАУ, ароматических фрагментов в составе почвенного органического вещества торфяных горизонтов могут служить надежными «маркерами» пирогенного воздействия на торфяные почвы», – рассказал один из авторов исследования, профессор кафедры физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, в.н.с. Института биологии Коми НЦ УрО РАН Алексей Дымов, руководитель междисциплинарного проекта РФФИ 19-29-05111мк. Оказалось, что за 9000 лет изученные торфяники от 11 до 14 раз подвергались пожарам, а максимальное накопление частиц угля происходило в Атлантический и Субатлантический периоды. Эксперты также отметили высокое содержание углистых частиц в нижних горизонтах торфов. Это может свидетельствовать о пожарах, которые привели к первоначальному заболачиванию территорий.

Читать полностью: Российская академия наук, Российский центр научной информации,

Ученые факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова подтвердили гипотезу о снижении микробиологической активности чернозема под действием хлоридов на фоне внесения азотно-фосфорных удобрений. Длительное компостирование образцов типичного чернозема под действием хлорида калия привело к уменьшению численности и биомассы прокариотного комплекса. Авторы исследования также определили устойчивых и чувствительных к повышенному содержанию хлоридов и нитратов в почве представителей прокариотного комплекса. Было показано, что подавление микробиологической активности чернозема при внесении хлорида калия объясняет выявленное ранее уменьшение доступности питательных элементов для растений. Результаты исследования опубликованы в журнале «Почвоведение»: К.В. Павлов, Е.В. Морачевская, А.П. Власова, Н.А. Манучарова Микробиологическая активность чернозема при совместном применении хлорида калия с азотными удобрениями // Почвоведение. 2023. № 1. С. 74-80. Значение калийных и азотно-фосфорных удобрений трудно переоценить: недостаток калия, азота и фосфора в почве негативно влияет на рост и развитие большинства сельскохозяйственных культур. Более ранние исследования показали, что применение в качестве калийного удобрения хлористого калия совместно с азотно-фосфорными удобрениями на типичном черноземе может приводить к уменьшению биомассы растений и доступности для них основных питательных элементов. «Нами было выдвинуто предположение, что наблюдаемый токсический эффект связан с падением уровня минерального питания растений из-за влияния хлорида калия на функционирование микробного комплекса чернозема. Предварительные данные, полученные в лабораторных условиях методом инициации микробной сукцессии, подтверждали эту гипотезу», - рассказывает один из авторов исследования к.б.н. Кирилл Павлов. Полученные в исследовании данные помогут в дальнейшем оптимизировать применение удобрений на типичных черноземах – почвах, сформированных в условиях непромывного водного режима и имеющих определенные риски к засолению. Читать полностью: Поиск, Научная Россия

Анастасия Рычагова – аспирантка факультета почвоведения. Ранее она училась в бакалавриате и магистратуре нашего факультета по направлению «Экология и природопользование», а помимо этого успела закончить факультет педагогического образования и магистратуру Высшей школы бизнеса МГУ. Сейчас Настя также является студентом Skolkovo. За время обучения Настя разработала новый способ очистки воздуха с помощью биособрента. На его основе сделали модульный очиститель и увлажнитель воздуха, упакованный в дизайнерское решение - кашпо с живым растением. Модель позволяет управлять микроклиматом в помещении со смартфона. По желанию покупатель может сам добавлять нужные функции в очиститель: ароматерапия, умный дом, дополнительные датчики. Проект получил название «Инновационные очистители воздуха AruKey (Арукей)», вошел в топ-10 лучших студенческих стартапов и был представлен на Конгрессе молодых ученых в Сочи в декабре прошлого года. Сегодня Настя рассказывает о своем проекте и планах на будущее: «В бакалавриате у нас был курс по общей экологии, который ведет Андрей Валентинович Смагин. На одном из занятий он рассказал о том, что качество воздуха в жилых помещениях часто бывает хуже, чем над автомагистралями, и как важно его очищать. Именно его лирическое и искреннее отступление от основной темы курса и вдохновило меня разработать эффективный способ очистки воздуха. Под впечатлением я поехала на форум «Ростов», представила проект по разработке инновационных очистителей воздуха и получила грант на его реализацию. Сейчас мы дорабатываем очиститель AruKey и будем выпускать его на рынок. Для нас важно показать, что российские молодые разработчики могут внедрять конкурентоспособные инновации, помогающие людям. Создать такой проект получилось только благодаря привлечению специалистов из разных сфер: экологов, инженеров, промышленных дизайнеров, IT, менеджеров бизнес-проектов. За междисциплинарностью будущее! Наш факультет выпускает специалистов уникального профиля, в таких людях очень нуждаются многие сферы. Поэтому хочется пожелать всем не бояться выходить за рамки своего окружения и специализации. Мы живем во время больших возможностей и больших потребностей. Видишь проблему – находи решение и ничего не бойся! Со своей стороны я всегда рада помочь студентам нашего факультета найти пути реализации их проектов и идей».

От себя желаем Анастасии удачи в реализации всех ее проектов!

Татьяна Александровна рассказала о профессии преподавателя и внеучебной работе со студентами, а также о своих научных интересах, касающихся почвенных водорослей и актиномицетов: «На мой взгляд, преподавание – это очень увлекательно, но и не менее ответственно. Ведь именно преподаватели ведут студентов по дороге познания, и задача преподавателя вырастить из первокурсников настоящих профессионалов своего дела. Мне нравится, когда студенты задают вопросы, люблю наблюдать, как они развиваются, что думают. Я у них тоже многому учусь. На нашем факультете организуется много мероприятий для студентов. В октябре со своими первокурсниками мы участвовали в традиционном празднике Посвящения в студенты, или, как его еще называют, Празднике первого разреза, который для них подготовили старшекурсники. Вы бы видели, как у ребят горели глаза! Только за осенний семестр мы побывали с ними в усадьбе Поленово, Переславле-Залесском, Коломне. У меня очень дружный курс». Ольга Денисова рассказала о волонтерской деятельности: «Волонтерский Центр МГУ предоставляет волонтерскую поддержку на широком спектре мероприятий: событийных, научных, экологических, спортивных, культурных, международных. Кроме того, сейчас мы активно вкладываемся в развитие социального и инклюзивного направлений нашей деятельности. Моя волонтерская деятельность началась благодаря моему факультету и университету в 2019 г. После пары мероприятий, я осознала, насколько на самом деле мне близка эта деятельность, возможность безвозмездно помочь, стать опорой или даже лидером. Волонтерство сделало меня более открытым человеком, подарило много позитивных эмоций, незабываемых впечатлений и интересных встреч».

На основе проведенных исследований можно сделать вывод о том, что пирогенные признаки сохраняются в органогенных и верхних минеральных горизонтах подзолов более 130 лет после последнего пожара. Результаты работы были опубликованы в журнале Forests. «Представленные почвенные параметры могут быть использованы в качестве эталонных при оценке возрастающего воздействия пожаров, на сосновые леса и подзолы», – говорит один из авторов исследования, профессор кафедры физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, в.н.с. Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Алексей Дымов, руководитель междисциплинарного проекта РФФИ 19-29-05111мк.

Водопоглощающие полимеры, которые обладают способностью вбирать и удерживать огромное количество жидкости по сравнению с собственной массой, используются в разных отраслях и в быту. Однако данная влага прочно связывается в материалах и не может потребляться зелеными растениями. При помощи термодинамического подхода авторы исследования протестировали композитные гелеобразующие почвенные кондиционеры при разных условиях влажности и температуры. Ученые предложили простой и общедоступный метод удаления молекул воды при нагревании для оценки гигроскопичности, дисперсности и потенциальной стойкости композиционных материалов к избыточному разрушению. При этом команда поставила под сомнение применение технологий получения влаги «из воздуха» при эксплуатации данных кондиционеров. «Суперабсорбенты поливной воды для улучшения водоудерживающей способности почвы являются также высоко-гигроскопичными материалами, способными двукратно изменять свой вес при естественных колебаниях влажности атмосферного воздуха. Без знаний о закономерностях динамики гигроскопичности полимерных суперабсорбентов невозможно правильно их применять на практике и добросовестно торговать такими материалами, не вынуждая покупателя тратить до 50% денег на адсорбированную воду в полимере», – говорит один из авторов исследования, профессор кафедры физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ Андрей Смагин. Результаты работы были использованы в технологии синтеза гидрогелевых препаратов для противопатогенной защиты почвы и запатентованы в Российской Федерации. Читать полностью: Научная Россия, Аграрная наука

В МГУ я приехала поступать из Казани, – говорит Ясмина. – Об олимпиаде узнала благодаря своей учительнице биологии, которая курировала научную деятельность в нашей школе. Идею моего участия в олимпиаде горячо поддержала моя мама и вдохновила меня на этот шаг. Важно понимать, что олимпиада «Ломоносов» отличается от Всероссийской. Многие олимпиадники-всероссники, полагаясь на свои силы, не занимают призовых мест в перечневых олимпиадах, так получилось и с некоторыми моими талантливыми друзьями. Чтобы добиться успеха, необходимо расширять кругозор и стремиться к многостороннему развитию, проявлять любопытство к мелочам.

«Сегодня наши приоритеты - это инновационные и цифровые технологии. Они расширяют и дополняют информацию о культурных растениях, изменениях климата, состоянии почв. Это способствует оптимизации использования природных ресурсов. Сейчас в РФ осваиваются программы Минобрнауки о создании так называемых карбоновых полигонов - экспериментальных участков для наблюдения за обращением углерода в природе, его наличием в лесах, полях, болотах. Известно, что Европа собирается ввести налог на выбросы углерода. Платить его должны предприятия - за выпуск продукции. У нас такого налога нет, а потому, считают чиновникиЕС, российские производители должны платить трансграничный налог, когда их товары будут пересекать иностранные границы. Существует и альтернатива: ввести налог с отечественных предприятий и пустить средства на защиту окружающей среды. Это разумно: тот, кто выбрасывает парниковые газы, должен возмещать вред, нанесенный природе. Но мы не знаем, сколько углерода поглощают отечественные экосистемы. И если сознательные бизнесмены сами предлагают за вред, нанесенный природе, расплачиваться, например, посадкой деревьев, то мы не можем четко определить, какое количество каких древесных пород надо высадить для компенсации вредных выбросов. Проблема в том, что в России не более десятка участков, где ведется мониторинг потоков парниковых газов в экосистемах. Поэтому министерство инициировало программу создания новых карбоновых полигонов на базе образовательных и научных центров. Один из них формируется на опытной базе МГУ в Чашниково (Солнечногорский район Московской области)».

Продовольственная безопасность - это элемент национальной безопасности государства и ситуация, при которой все люди в каждый момент времени имеют физический и экономический доступ к достаточной в количественном отношении безопасной пище, необходимой для ведения активного и здорового образа жизни. Во многом продовольственная безопасность зависит от уровня развития сельского хозяйства. О вызовах продовольственной безопасности и агроэкологии, современном почвоведении рассказывает Павел Красильников, исполняющий обязанности декана факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова. — Когда говорят о продовольственной безопасности, упоминают ту самую агроэкологию, с которой вы начали. Насколько она применима в нашей стране? — Я бы хотел начать с терминологии, поскольку сегодня агроэкология используется для трактовки совершенно разных смыслов. В нашей стране слово «агроэкология» традиционно использовалось в контексте изучения агрофитоценозов. Очевидно, что экология сеяного луга отличается от условий естественных лугов. Исследования этих агрогенных сообществ и называли агроэкологией. Однако сегодня этот термин используется в несколько ином, более широком смысле. Сейчас агроэкология — это научный способ ведения сельского хозяйства, который безопасен для окружающей среды. В дальнейшем эту концепцию расширили и до всей продовольственной системы. Проще говоря, мы формируем продовольственную систему так, чтобы минимизировать ущерб окружающей среде. Разрабатываются методы, позволяющие сократить выбросы парниковых газов, избежать загрязнений окружающей среды удобрениями и пестицидами... — А что насчет популярного сегодня умного сельского хозяйства и точного земледелия? Насколько оно применимо в России? — Несколько лет назад я участвовал в саммите G20. Одна из выставок была посвящена умному сельскому хозяйству. И выяснилось, что в области точного земледелия Россия - один из лидеров. Не в разработках, а в применении. Некоторые агрохолдинги с большим бюджетом активно используют технологии точного земледелия, покупая технику на Западе под ключ. К сожалению, отечественные разработки никак не развивались, ведь проще было закупить необходимое в Германии или Нидерландах. Сегодня в этой сфере также необходимо добиваться импортозамещения, ведь это очень наукоемкая область... ...современное сельское хозяйство представляет собой бурно развивающуюся инновационную отрасль. Здесь и большие данные (big data), и дистанционные методы исследования, и вопросы, связанные с математическим моделированием.

Погребенные археологические памятники, такие как крепости, храмы и даже целые города служат уникальными летописями. С их помощью специалисты могут объяснить те или иные социальные и экономические события, в том числе с позиций климатических и экологических факторов. «В этом помогают, в том числе, и исследования палеопочв, то есть почв прошлого: свойств, структуры, состава и других особенностей, отражающих природные условия времени их формирования. Почвы также сильно менялись при обработке земледельцами, при постройке и разрушении зданий, изменениях климата и под действием природных катаклизмов. Палеопочвоведение вообще идет рука об руку с археологией; работая вместе с нашими коллегами-историками мы можем не только понять, как человек влиял на экологию своего местообитания, но и как экология влияла на его жизнь», – рассказал Александр Макеев, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экологического почвоведения факультета почвоведения Московского университета. Группа исследователей МГУ имени М.В.Ломоносова вместе с коллегами из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН и Института археологии РАН провела работы на месте раскопок кремля в самом центре Тулы. С помощью макро- и микроморфологических, микробиоморфных и физико-химических методов они изучили палеопочву, погребенную под четырьмя культурными слоями — грунтами, появившимися в результате деятельности человека. Это позволило проследить историю памятника с учетом влияния экологических условий. Прежде всего, авторам удалось объяснить кажущееся не очень логичным местоположение кремля — он был построен относительно невысоко, всего семь метров над уровнем протекающей рядом реки Упы, а потому вероятность затопления была очень высока. Вместе с тем исследователи не обнаружили свидетельств того, что это действительно происходило: остатков водных микроорганизмов и речных отложений в палеопочве не оказалось, как и не оказалось в свойствах самой почвы признаков длительного застоя влаги. Примерно до середины XVI века в регионе наблюдалась климатическая аномалия, известная в литературе как малый климатический оптимум, характеризовавшийся сравнительно теплым и влажным климатом, но засушливым летом, что привело к усилению процессов аккумуляции гумуса в соответствующих тому периоду почвах. Это было хорошее время для земледелия, а потому неудивительно, что до возведения первой постройки на месте кремля располагались пашни или огороды, о чем говорит наличие остатков культурных злаков и сорняков. Впрочем, хозяйством средневековые туляки занимались здесь недолго, всего 5-7 лет; затем на месте полей была возведена деревянная церковь, ставшая первой постройкой кремля. Культурный слой XVI-XVII веков отразил изменение климата в сторону похолодания и иссушения. В XVII-XVIII веках климат стал более влажным. Деревянную церковь заменил более устойчивый к внешним факторам каменный храм из известняка, который много раз перестраивали. В результате почвы обогатились карбонатом кальция, значительно повысившим щелочность земли, а также содержание в ней солей. «Полученные результаты расширяют наши представления об истории старейшего памятника Тулы. Кроме того, они важны для построения климатических моделей прошлого, в том числе и в отдельных регионах, где влияние глобальных изменений могло иметь свои особенности. Данные помогут, в том числе, и для прогнозирования климатических изменений разных районов страны в ближайшем будущем, а также того, как сохранить архитектурные памятники», – подвел итог Александр Макеев. Сообщения об исследовании выпустили Вести, МИР24 и Научная Россия

С 7 по 9 августа на базе Института биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук и Сыктывкарского государственного университета им. П. Сорокина прошла Школа для студентов и аспирантов по морфологии и классификации почв, а также первые соревнования по полевому описанию и диагностике почв (спортивному почвоведению) в России, в которых приняли участие 9 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Йошкар-Олы.

Команда факультета почвоведения стала победителем этих соревнований! От души поздравляем участников и тренера нашей команды!

Видеорепортаж об этом событии выпустил телеканал "ЮРГАН" (КРТК):

"Нам представилась уникальная возможность исследовать, как резкое снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду повлияет на почву южных городов России. Репаративные возможности почвенной биоты достаточно высоки, а потому мы можем видеть признаки ее восстановления", — говорит один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник кафедры биологии почв факультета почвоведения МГУ Алексей Качалкин, лауреат премии Research Excellence Award Russia 2021 как самый публикуемый и цитируемый автор в категории "Молодой ученый". Когда исследователи изучили верхний слой почв южных городов (Сочи, Симферополь, Майкоп и Краснодар) в летний период 2020 года, то оказалось, что за счёт отсутствия антропогенного воздействия на треть увеличилось количество видов дрожжей, причем произошло это из-за расцвета микроорганизмов, которые характерны для ненарушенных почв. Одновременно с этим стало меньше вызывающих кандидоз аскомицетовых дрожжевых грибов. А тестирование на наличие санитарно-показательных микроорганизмов группы кишечной палочки и энтерококков не выявило их превышения ни в одной из проб, в отличие от результатов 2019 года! Результаты работы российских учёных были опубликованы в журнале Pedobiologia. Читать полностью: Вести, Научная Россия, ТАСС.Наука Больше новостей в разделе СМИ о нас В новом номере газеты «Московский университет» (стр. 8) опубликовано интервью Кристины Плотниковой, выпускницы магистратуры факультета почвоведения и просто красавицы: об экологии, устойчивом развитии, проекте «Renature: Вернем природу в город» и о стремлении к постоянному росту. – Кристина, сегодня Вы выпускница, и мы поздравляем Вас с эти замечательным событием! Если мысленно вернуться к началу, чему научил Вас факультет почвоведения МГУ за пределами профессиональных компетенций? – Благодарю за приятные слова и поздравления! Сказать честно, ранее я не думала, что мой профессиональный путь будет иметь естественно-научно направление, а сейчас я нахожусь на пороге продолжения научной деятельности в аспирантуре. С формированием компетенций пришло понимание важности поддержания баланса в природе и значимости участия каждого человека в этом. Тема качества жизни становится все более приоритетной проблемной задачей общества и требует своевременных действенных методов решения. Поэтому буквально с каждым днем возрастает важность и востребованность первоклассных специалистов в области регуляции последствий антропогенного влияния на природную среду. Где, как не в ряде лучших вузов России, среди которых лидирует любимый МГУ, можно получить необходимые знания и умения для дальнейшей реализации своего профессионального потенциала? Невзирая на то, что данная сфера работы считается сложной ввиду ее обширности, я поставила перед собой цель достичь высокого уровня профессионализма. На данный момент я работаю в области мониторинга окружающей среды и продолжаю научную деятельность и обучение на базе университета при сотрудничестве с НИЦ «Курчатовский институт». Несмотря на период летних отпусков, в настоящее время продолжается активная работа на факультете, я участвую в отборе материалов для дальнейших исследований, подготовке научно-исследовательских экспедиций, веду активную просветительскую деятельность в сфере экологии и природопользования. Я считаю необходимым оставаться в постоянном развитии и стремлении к новым свершениям. Думаю, на идею постоянного личностного прогресса повлияла общая тенденция научного развития замечательного преподавательского состава факультета, которому я безмерно благодарна. |

|

Почвоведы МГУ выделили природно-защитную зону горно-обогатительного комбината, расположенного в г. Губкине Белгородской области. Исследователи также определили границы фоновых территорий. Ученые предложили способ обобщения макрокинетических закономерностей отклика живого на антропогенное воздействие. Работа проводилась в несколько этапов путем проведения расчетов на основании показателей натурных измерений, данных дистанционного зонирования Земли и математического моделирования. Результаты исследований

Почвоведы МГУ выделили природно-защитную зону горно-обогатительного комбината, расположенного в г. Губкине Белгородской области. Исследователи также определили границы фоновых территорий. Ученые предложили способ обобщения макрокинетических закономерностей отклика живого на антропогенное воздействие. Работа проводилась в несколько этапов путем проведения расчетов на основании показателей натурных измерений, данных дистанционного зонирования Земли и математического моделирования. Результаты исследований

В День российской науки рассказываем о достижениях наших аспирантов.

В День российской науки рассказываем о достижениях наших аспирантов.

Ученые Московского университета совместно с коллегами из Института биологии Коми научного центра (Сыктывкар), Института леса СО РАН (Красноярск), Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН (Пущино) оценили особенности морфологических, физико-химических и микробиологических свойств почв малонарушенных лесов Республики Коми и Красноярского края с учетом их пирогенной истории.

Ученые Московского университета совместно с коллегами из Института биологии Коми научного центра (Сыктывкар), Института леса СО РАН (Красноярск), Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН (Пущино) оценили особенности морфологических, физико-химических и микробиологических свойств почв малонарушенных лесов Республики Коми и Красноярского края с учетом их пирогенной истории. Ученые МГУ оценили, как композитные гелеобразующие почвенные кондиционеры притягивают влагу в зависимости от ее активности и температуры окружающей среды. Для этого исследователи использовали новый метод удаления молекул воды при ее нагревании. Результаты работы были

Ученые МГУ оценили, как композитные гелеобразующие почвенные кондиционеры притягивают влагу в зависимости от ее активности и температуры окружающей среды. Для этого исследователи использовали новый метод удаления молекул воды при ее нагревании. Результаты работы были  Ясмина Миннуллина поступила в университет благодаря победе в

Ясмина Миннуллина поступила в университет благодаря победе в  В свежем номере газеты «Поиск» (стр. 6-7) опубликовано интервью с и.о. декана нашего факультета чл.-корр. РАН П.В. Красильникова. Павел Владимирович рассказал о продовольственной безопасности, проблемах импортозамещения в сельском хозяйстве, земельных ресурсах России и влиянии изменений климата на почвенный покров, балансе между сохранением экосистем и производительностью, образовательных программах факультета почвоведения МГУ и карбоновых полигонах:

В свежем номере газеты «Поиск» (стр. 6-7) опубликовано интервью с и.о. декана нашего факультета чл.-корр. РАН П.В. Красильникова. Павел Владимирович рассказал о продовольственной безопасности, проблемах импортозамещения в сельском хозяйстве, земельных ресурсах России и влиянии изменений климата на почвенный покров, балансе между сохранением экосистем и производительностью, образовательных программах факультета почвоведения МГУ и карбоновых полигонах:

Сотрудники факультета почвоведения МГУ вместе с российскими коллегами исследовали почвы, погребенные под культурными слоями позднего средневековья в Тульском кремле. Это позволило описать климатические и экологические условия, в которых возводилась эта крепость, а также объяснить, почему же туляки выбрали для ее строительства потенциально затопляемый участок. Результаты работы

Сотрудники факультета почвоведения МГУ вместе с российскими коллегами исследовали почвы, погребенные под культурными слоями позднего средневековья в Тульском кремле. Это позволило описать климатические и экологические условия, в которых возводилась эта крепость, а также объяснить, почему же туляки выбрали для ее строительства потенциально затопляемый участок. Результаты работы  Учёные, работающие на кафедрах биологии почв, физики и мелиорации почв, а также географии почв факультета почвоведения МГУ, изучили, как менялось сообщество городских почвенных дрожжей во время пандемии COVID-19. Обычно в летний период из-за большого потока туристов в южных городах возрастает количество бытовых отходов, где отлично размножаются микроорганизмы. В 2020 году во многих странах, в том числе и в России, сложилась уникальная экологическая ситуация: карантинные мероприятия, ограничения на посещение общественных мест, остановка многих производств - все это привело к улучшению состояния окружающей среды, и, как известно, в Венеции загрязненные каналы настолько очистились, что в них вернулись рыбы и лебеди.

Учёные, работающие на кафедрах биологии почв, физики и мелиорации почв, а также географии почв факультета почвоведения МГУ, изучили, как менялось сообщество городских почвенных дрожжей во время пандемии COVID-19. Обычно в летний период из-за большого потока туристов в южных городах возрастает количество бытовых отходов, где отлично размножаются микроорганизмы. В 2020 году во многих странах, в том числе и в России, сложилась уникальная экологическая ситуация: карантинные мероприятия, ограничения на посещение общественных мест, остановка многих производств - все это привело к улучшению состояния окружающей среды, и, как известно, в Венеции загрязненные каналы настолько очистились, что в них вернулись рыбы и лебеди.