Медиа

Карбоновый полигон «Чашниково» представлен в С 2021 года в рамках реализации национального плана мероприятий по адаптации к современным изменениям климата, обеспечению экологической безопасности и улучшению состояния окружающей среды Минобрнауки России реализуется пилотный проект по созданию сети карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова является активным участником проекта и оператором Карбонового полигона «Чашниково».

А что с почвами в современной России? Разбираемся вместе с заведующим кафедрой агроинформатики факультета почвоведения МГУ Дмитрием Хомяковым. - почва - это прежде всего биоразнообразие, там обитает 93% всех видов живых существ Земли. - российское почвенное богатство позволяет нам продавать углеродные квоты. - в России нужно снова вводить мелиорированные ландшафты, чтобы противостоять негативным изменениям.

Но есть еще один вопрос, с которым археологи могут обратиться к почвоведам - почему, например, в культурном слое Новгорода сохраняются ткани, кожа и даже тонкая береста, а в южно-русских городах можно найти только твердые осколки посуды, камень и металл? Где нужно искать археологические памятники определенного рода, а на какие места не стоит даже тратить время? Именно это решили выяснить создатели передачи «Куликовская битва. Между фактом и вымыслом» на телеканале «Звезда». Помогла им в этом доцент кафедры химии почв, к.б.н. Тимофеева Елена Александровна.

Павел Владимирович Красильников, Член-корреспондент РАН, доктор Конгресс молодых ученых стал одним из самых заметных событий Года науки и технологий в России, финалом большой кампании в поддержку российской науки и образования.

Являются ли фискальные меры действенным механизмом снижения антропогенного влияния на климат? Способны ли современные технологии обеспечить ограничение роста температуры на Земле до 1,5°C? Какие перспективы у России в секвестрационной индустрии? Существуют ли достоверные и неполитизированные системы оценок углеродного баланса? Эти и многие другие вопросы обсуждались на пленарной сессии тематического месяца "Август", посвященного климату и экологии. Подробнее: https://молодыеученые.годнауки.рф/business-programs/

В преддверии Всемирного дня почв, отмечаемого ежегодно 5 декабря, Отделение ФАО для связи с Российской Федерацией взяло эксклюзивное интервью у Павла Владимировича Красильникова, ведущего российского почвоведа, доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН, исполняющего обязанности декана ф-та почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова. В интервью Павел Владимирович рассказывает о Евразийском почвенном партнерстве (ЕАПП), о том, каким образом выстраивается его сотрудничество с ФАО, и каковы его перспективы развития; о здоровье почв и устойчивом управлении почвенными ресурсами в России в рамках концепции "Единое здоровье", согласно которой здоровье человека не может рассматриваться отдельно от здоровья всех компонентов экосистемы: воды, почв, воздуха, животных, растений; о потенциале почв для улавливания и удержания углерода и его вывода из атмосферы, что способствует борьбе с изменением климата, а также о Карбоновом полигоне МГУ. Читать полностью: Отделение ФАО для связи с Российской Федерацией

Факультет почвоведения МГУ поздравляет Вас со Всемирным днем почв, Поздравляем! Twitter - одна из самых популярных социальных сетей 21-го века и одна из крупнейших интернет-платформ. Twitter факультета почвоведения – это самые свежие новости из первых уст, самые важные объявления и самые полезные ссылки. В Twitter-аккаунте факультета почвоведения Вы сможете ближе познакомиться с одним из ведущих факультетов МГУ и узнать, как живут почвоведы и экологи в современном мире. Присоединяйтесь к нам и будьте впереди планеты всей!

В Интернет издании "Seldon.News" опубликована часть интервью

Анна Бобрик выбрала очень актуальную тему исследования — «Экологические проблемы Арктики». Подискутировали о том, стоит ли строить в Арктике города, или разумнее работать вахтенным методом. Мнение Анны Александровны — строить города в Заполярье можно и нужно. Вопрос в том, чтобы их развивать и создавать там комфортные условия для жизни и работы. А не бросать и превращать в города-призраки, как произошло со многими местами на северах.

Плавским радиоактивным пятном называется зона проживания людей с правом на отселение в силу высокого загрязнения цезием-137 после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сотрудники и учащиеся кафедры геохимии ландшафтов и географии почв географического факультета и кафедры радиоэкологии и экотоксикологии факультета почвоведения МГУ имени Ломоносова в рамках госбюджетного финансирования проанализировали пахотный слой чернозёмов и четыре сельскохозяйственные растения: сою, пшеницу, козлятник и кострец. Исследователями изучалась возможность использовать эти земли для народнохозяйственных нужд без опасения за здоровье человека или сельскохозяйственных животных. Согласно полученным данным, несмотря на сохранение превышений нормативов содержания цезия-137 в чернозёмах Плавского радиоактивного пятна, в растительной продукции уровни содержания стабильных и радиоактивных загрязнителей не превышают нормативы. Результаты были опубликованы в журнале International Soil and Water Conservation Research.

Сотрудники факультета почвоведения Сергей Яковлевич Трофимов и Екатерина Игоревна Ковалева подготовили доклад о разработке проекта рекультивации земель, загрязненных в результате аварии на ТЭЦ-3 около Норильска 29 мая 2020 года. Поскольку загрязненные почвы приурочены к водоохранной зоне и в них была выявлена высокая численность аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов, было решено отказаться от применения промышленных биопрепаратов. Были использованы сорбенты на основе торфа и методы фитомелиорации. Для активизации деятельности микроорганизмов рекомендовано внесение пероксида кальция, который способствует формированию благоприятного окислительно-восстановительного режима и кислотно-основных свойств. Результаты обследования рекультивируемых участков в сентябре 2021 г. показали, что произошло значительное снижение концентрации нефтепродуктов и сформировался хороший травяной покров.

Полина Николаевна Трегубова и Галина Николаевна Копцик рассказали о своем опыте в ремедиации загрязненных тяжелыми металлами почв Кольского полуострова. Был применен подход, основанный на регулировании пула почвенного углерода: применялись торф, гуматы, биочар и другие препараты. Предложенные методы показали свою эффективность в лабораторных и полевых условиях. 30 ноября Полина Николаевна защищает на эту тему кандидатскую диссертацию. «В России есть сильное научное сообщество в сфере биоремедиации, которое имеет положительный опыт взаимодействия с учеными из Норвегии, США и Канады. И нам нужно продолжать работать вместе. Путь от научной разработки до практического применения часто оказывается долгим и непростым. Председательство России в Арктическом совете может способствовать тому, чтобы власть и бизнес обратили внимание на наработки ученых в сфере восстановления северной природы», — подвел итог дискуссии председатель программного комитета конференции, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, и.о. декана факультета почвоведения МГУ имени М.В.Ломоносова Павел Владимирович Красильников. Пресс-релиз опубликован: Ведомости, ТАСС, Экология и жизнь, Судостроение.инфо, Атомная энергия 2.0

«На основе предложенного синтеза силоксан-гуминовых полиэлектролитных комплексов возможно получение почвенных мелиорантов комплексного действия, представляющих собой "зеленые" агрохимикаты на основе экологически безопасного гуминового сырья, которые могут быть использованы для повышения плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур», — сообщает с.н.с. химического факультета, д.х.н. Ирина Перминова.

Вице-премьер напомнил, что система карбоновых полигонов в России создается в рамках национального плана мероприятий по адаптации к изменению климата до 2022 года. Пилотный проект Минобрнауки стартовал в начале этого года:

За время обучения слушатели получат знания о цикле углерода в экосистемах и его связи с климатом, а также навыки, необходимые для эффективной организации и проведения экологического мониторинга на карбоновых полигонах. Они научатся устанавливать и эксплуатировать современное полевое и лабораторное оборудование для проведения комплексных экосистемных наблюдений при мониторинге парниковых газов на карбоновых полигонах, проводить отбор и подготовку проб воздуха, воды, почвы и биологических объектов к количественному анализу, работать со специализированным программным обеспечением для обработки результатов полевых измерений и лабораторных исследований и т.д. Читать полностью: Пресс-центр Министерства науки и высшего образования РФ

С 2016 года Анна принимала участие в масштабном проекте по актуализации и цифровизации данных заповедных территорий Евразийского региона «Летопись природы Евразии: крупномасштабный анализ изменяющихся экосистем». Это уникальное исследование демонстрирует, как наша природа реагирует на климатические изменения. Другая работа Горбачевой – глобальная карта потенциала секвестрации органического углерода почвами – тоже связана с изучением влияния климата на окружающую среду:

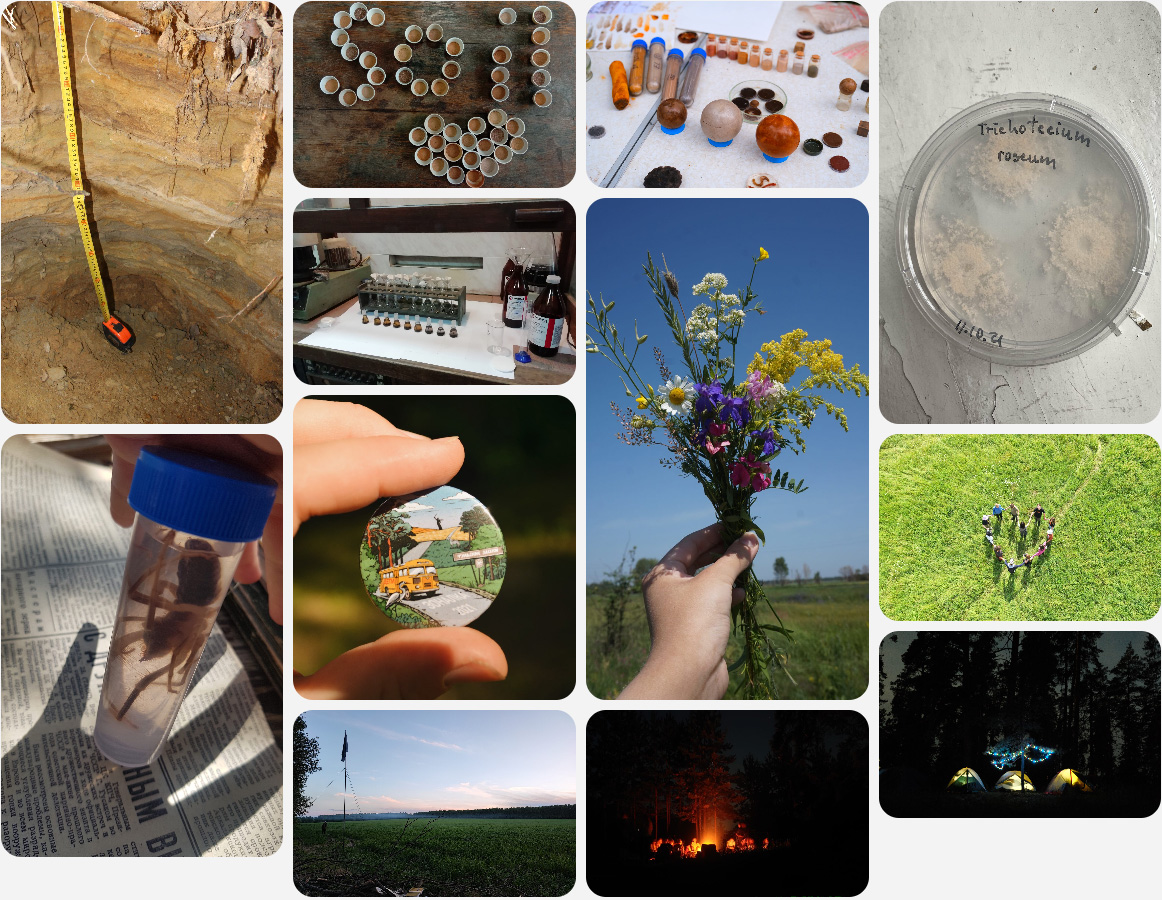

Струдники факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова и Института биологии Коми научного центра УрО РАН исследовали, как влияют пожары на почвы и их органическое вещество. Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Environmental Earth Sciences. «Показано, что пожары существенно изменяют почвы и органическое вещество бореальных почв — почв умеренно холодного биоклиматического пояса северного полушария Земли. При этом различные пулы и фракции органического вещества по-разному реагируют на пирогенное воздействие (воздействие высоких температур)», — рассказал один из авторов статьи, ведущий научный сотрудник лаборатории физики кафедры физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ Евгений Милановский. В ходе работы ученые применяли такие методы, как 13С-ЯМР — ядерный магнитный резонанс на ядрах углерода 13С, классические методы химического анализа почв, описание морфологии почв, высокоэффективная хроматография, фракционирование почв (разделение элементов почв под влиянием изменения физико-химических параметров среды), и другие.

Россия имеет уникальные почвенные ресурсы – это 14,5 млн км2. Эти активы могут стать основой развития новой низкоуглеродной «зеленой» экономики, «климатически нейтрального» сельского хозяйства, ведения бизнеса и корпоративного управления по стандартам ESG (Environmental, Social, Governance). Но что нужно сделать для этого в сфере законодательства? ИА Регнум опубликовала статью заведующего кафедрой агроинформатики факультета почвоведения МГУ Дмитрия Хомякова по данной проблеме. |

|

альманахе карбоновых полигонов за 2021 год, который был выпущен в Минобрнауки. В альманахе приведено краткое описание всех запущенных карбоновых полигонов, описана их специализация и некоторые особенности используемого оборудования.

альманахе карбоновых полигонов за 2021 год, который был выпущен в Минобрнауки. В альманахе приведено краткое описание всех запущенных карбоновых полигонов, описана их специализация и некоторые особенности используемого оборудования. Вы когда-нибудь задумывались, что такое земля? Не в значении планета, а в значении почва. А ведь у нее даже есть свой день - Всемирный день почв. этот день ООН напоминает людям о проблеме охраны и оздоровления почв. Если мы не примем незамедлительных мер, будут уничтожаться плодородные почвы, и возникнет угроза продовольственной безопасности.

Вы когда-нибудь задумывались, что такое земля? Не в значении планета, а в значении почва. А ведь у нее даже есть свой день - Всемирный день почв. этот день ООН напоминает людям о проблеме охраны и оздоровления почв. Если мы не примем незамедлительных мер, будут уничтожаться плодородные почвы, и возникнет угроза продовольственной безопасности. Палеопочвоведение - это уже сложившееся направление исследований. Почвоведы работают вместе с археологами на палеолитических стоянках и средневековых городищах, принимают участие в раскопках курганов и изучают древние почвы, погребенные оползнями или речными наносами. Их исследования помогают реконструировать ландшафты и климатические условия в далеком прошлом, позволяя историкам лучше понять, как и в каком природном окружении жили люди.

Палеопочвоведение - это уже сложившееся направление исследований. Почвоведы работают вместе с археологами на палеолитических стоянках и средневековых городищах, принимают участие в раскопках курганов и изучают древние почвы, погребенные оползнями или речными наносами. Их исследования помогают реконструировать ландшафты и климатические условия в далеком прошлом, позволяя историкам лучше понять, как и в каком природном окружении жили люди. биологических наук, доцент, исполняющий обязанности декана факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова выступил на пленарной сессии тематического месяца «Август», посвященного климату и экологии, в рамках Конгресса молодых ученых в Сочи 8-10 декабря 2021 года.

биологических наук, доцент, исполняющий обязанности декана факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова выступил на пленарной сессии тематического месяца «Август», посвященного климату и экологии, в рамках Конгресса молодых ученых в Сочи 8-10 декабря 2021 года.

который традиционно отмечается 5 декабря. И именно сегодня была сделана 100-ая публикация в официальном twitter-аккаунте факультета почвоведения!

который традиционно отмечается 5 декабря. И именно сегодня была сделана 100-ая публикация в официальном twitter-аккаунте факультета почвоведения! Карбоновые полигоны - территории с уникальными экосистемами, на которых ученые проводят исследования потоков климатически активных газов и разрабатывают новые технологии контроля углеродного баланса. Девятым участником проекта по созданию карбоновых полигонов

Карбоновые полигоны - территории с уникальными экосистемами, на которых ученые проводят исследования потоков климатически активных газов и разрабатывают новые технологии контроля углеродного баланса. Девятым участником проекта по созданию карбоновых полигонов  научного сотрудника факультета почвоведения, кандидата биологических наук

научного сотрудника факультета почвоведения, кандидата биологических наук

25-26 октября в Москве состоялась Международная конференция по биоремедиации водных и наземных экосистем Арктического побережья. В мероприятии приняли участие ведущие ученые из России, Канады и Финляндии в области восстановления загрязненных почвенных и водных объектов. Формат конференции был смешанным - часть участников подключилась к мероприятию дистанционно. Дискуссия прошла в рамках плана основных мероприятий в связи с Председательством России в Арктическом совете в 2021-2023 годах, оператором которых выступает Фонд Росконгресс.

25-26 октября в Москве состоялась Международная конференция по биоремедиации водных и наземных экосистем Арктического побережья. В мероприятии приняли участие ведущие ученые из России, Канады и Финляндии в области восстановления загрязненных почвенных и водных объектов. Формат конференции был смешанным - часть участников подключилась к мероприятию дистанционно. Дискуссия прошла в рамках плана основных мероприятий в связи с Председательством России в Арктическом совете в 2021-2023 годах, оператором которых выступает Фонд Росконгресс.

Коллективом ученых факультета почвоведения и химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова показана перспективность применения силоксан-гуминовых полиэлектролитных комплексов на основе гуминовых веществ угля и торфа как почвенных мелиорантов комплексного назначения. Исследование позволит вернуть в почву важнейший сельскохозяйственный ресурс - гумус - в наиболее ценном, биоинертном, состоянии. Результаты опубликованы в журнале

Коллективом ученых факультета почвоведения и химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова показана перспективность применения силоксан-гуминовых полиэлектролитных комплексов на основе гуминовых веществ угля и торфа как почвенных мелиорантов комплексного назначения. Исследование позволит вернуть в почву важнейший сельскохозяйственный ресурс - гумус - в наиболее ценном, биоинертном, состоянии. Результаты опубликованы в журнале  Российские вузы запускают дополнительные образовательные программы для сотрудников карбоновых полигонов. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Российские вузы запускают дополнительные образовательные программы для сотрудников карбоновых полигонов. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Например, в МГУ

Например, в МГУ

Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» в ст. 7 закрепил, что государственная поддержка развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий осуществляется по ряду направлений. Восьмым в списке является обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв. Их деградация представляет угрозу национальной, экологической и продовольственной безопасности страны.

Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» в ст. 7 закрепил, что государственная поддержка развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий осуществляется по ряду направлений. Восьмым в списке является обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв. Их деградация представляет угрозу национальной, экологической и продовольственной безопасности страны.