Медиа

Ученые факультета почвоведения МГУ провели подробный анализ истории и современного состояния экономической оценки почв, а также изучили перспективы развития этого направления в стране. Авторами исследования было показано, что среди наиболее перспективных методов экономической оценки почв на данный момент выделяется оценка стоимости отдельных почвенных свойств, стоимости почвомодификаторов, используемых для улучшения качества почв, стоимости грунтов, почвогрунтов и почвосмесей, используемых для целей рекультивации территорий, а также оценка стоимости экосистемных сервисов почв. Результаты работы опубликованы в журнале «Вестник Московского университета. Серия 17: Почвоведение». В России исторически сложилось, что такие две различные по предметам изучения и методам анализа дисциплины, как экономика и почвоведение, оказались связанными друг с другом. Экономическая оценка почв необходима для ведения земельного кадастра, мониторинга земельного фонда, совершенствования системы ценообразования на землю, совершенствования систем земледелия в целом. Основы подобной оценки были заложены и озвучены В.В. Докучаевым в публичных лекциях на собраниях Императорского вольного экономического общества. Однако долгое время экономическая наука рассматривала вопросы оценки не почв, а земельных участков различной категориальной принадлежности и окружающей среды. К сожалению, почвенные показатели в этих методах зачастую играли второстепенную роль, отдавая «пальму первенства» показателям экономическим — земельной ренте, чистому операционному доходу, ставке дисконтирования, коэффициенту капитализации, амортизированным затратам и многим другим. «Совершенно очевидно, что при определении различных видов стоимости главным образом сельскохозяйственных угодий необходимо опираться на сведения о плодородии почвы, так как экономические характеристики использования земель в значительной степени учитывают сведения о плодородии почв и других экосистемных услугах почв этих угодий», - поясняет один из авторов исследования, старший научный сотрудник Евразийского центра по продовольственной безопасности (Аграрного центра МГУ) и ведущий научный сотрудник факультета почвоведения МГУ Евгений Владимирович Цветнов.

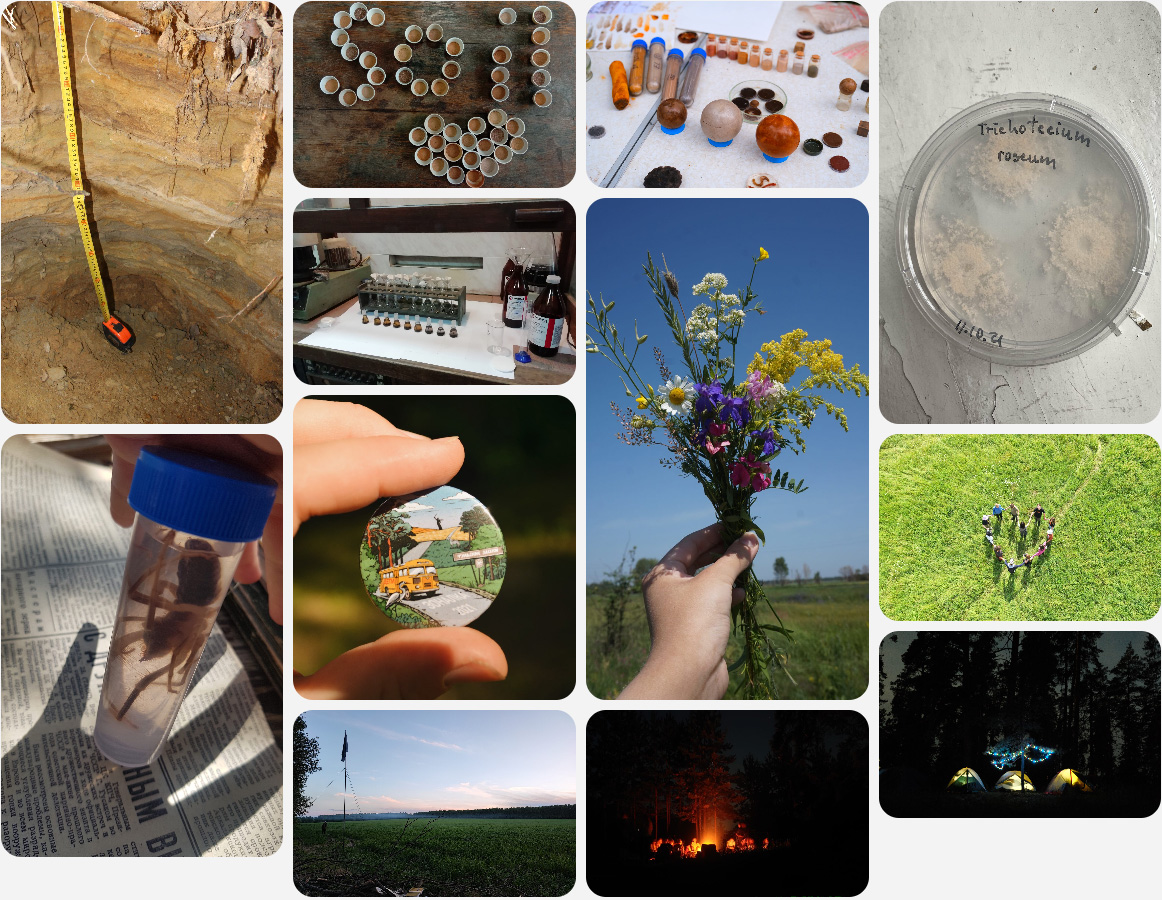

Сотрудники кафедры радиохимии химического факультета МГУ с коллегами с кафедры химии почв факультета почвоведения МГУ выявили основные закономерности сорбции радионуклида цезия торфянисто-подзолисто-глееватой почвой и ее отдельными компонентами. Полученные данные о подвижности цезия в окружающей среде обеспечивают лучшее понимание последствий радиоактивных загрязнений. Работа выполнена в рамках проекта «Почва как геохимический барьер для радионуклидов» Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды». Результаты исследования опубликованы в журнале Chemosphere. «Почва – мощный геохимический барьер для радионуклидов. Почвенный профиль состоит из различных генетических горизонтов, различающихся между собой по физическим и химическим свойствам. Почвенное органическое вещество, несиликатные соединения железа и алюмосиликаты в разной степени сорбируют радионуклиды. Закономерности сорбции и прочность закрепления радионуклидов на разных почвенных компонентах зависят от кислотно-основного и окислительно-восстановительного статуса почвы. Изучение этих закономерностей необходимо для прогноза миграции радионуклидов в ландшафте», – объяснила соавтор исследования, заведующая кафедрой химии почв факультета почвоведения МГУ Инна Игоревна Толпешта.

17 октября на факультете почвоведения МГУ состоялась встреча с заместителем руководителя АНО «Российская система качества» Еленой Саратцевой. Лекция проходила в рамках развития сотрудничества Роскачества и МГУ. Спикер рассказала о сертификации продукции, процедуре ее прохождения, нормативно-правовом регулировании производства, органической и «зеленой» продукции, о последних изменениях в правовых актах, стандартизации и международной экологической повестке. Почвы являются ключевым звеном в цепочке получения любой сельскохозяйственной продукции, включая органическую. Одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются экологи, стало природосберегающее землепользование. Как отметила Елена Саратцева, у студентов факультета почвоведения МГУ, как у будущих специалистов в данной области, есть все возможности вывести Россию на лидирующие позиции в этом сегменте сельского хозяйства: «Российский рынок органической продукции стремительно развивается. Роскачеством уже сертифицировано полторы тысячи видов продукции — это 166 производителей в 49 регионах России. Лидерами по числу производителей органической продукции на данный момент являются Воронежская область, Краснодарский край и Московская область. Рынок органической продукции в России совсем молод, но имеет колоссальный потенциал роста». Лекция Елены Саратцевой подвела итог международному форуму «Агробиотехнологии: достижения и перспективы развития», который прошел летом в рамках празднования 270-летия МГУ.

Почвы юго-запада области в пределах западной периферии Волжской дельты и восточной окраины района Западных подстепных ильменей подвержены целому ряду деградационных изменений: засолению, дефляции и обесструктуриванию. Изучение многолетней динамики физических свойств показало уменьшение запасов влаги и гумуса в почве, а также увеличения плотности и содержания солей в автоморфных почвах. Результаты исследования опубликованы в журнале «Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева». «Совместные многолетние комплексные исследования с научным коллективом Астраханского государственного университета (рук. проф. А.В. Федотова) показали, что развитие деградационных процессов усилилось на фоне повышения температуры воздуха и почвы: существенно снизились запасы влаги и гумуса, отмечается тенденция увеличения плотности и содержания солей. Особенно это касается постагрогенных территорий, рельеф и водный режим которых был сильно осложнен проведенной обваловкой сельскохозяйственных участков в 70-е годы прошлого столетия. Устойчивая тенденция негативных изменений в почвенном покрове подобных территорий может привести в ближайшем будущем к необратимым изменениям и экологическому бедствию», — прокомментировала результаты работы зав. кафедрой физики и мелиорации почв Аминат Батальбиевна Умарова.

Мероприятие, проходившее в рамках серии научных и информационных событий, посвященных 270-летнему юбилею МГУ им. М.В. Ломоносова, собрало участников из более чем 60 ведущих научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, производственных организаций, вовлеченных в сферу агробизнеса, в т.ч. представителей шести стран ближнего и дальнего зарубежья. Материалы, посвященные агрофоруму опубликованы в свежих номерах газеты «Природно-ресурсные ведомости» (стр. 16) и «Московский университет» (стр. 4). Почва кормит человечество, обеспечивает существование жизни на нашей планете. Но как она работает? Как пользоваться ею не только эффективно, но и разумно? Это и многое другое изучают на факультете почвоведения Московского университета, существующем уже полвека. О том, чем живут его сотрудники, студенты и выпускники, «Научная Россия» узнала у доктора биологических наук, исполняющего обязанности декана факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова члена-корреспондента РАН Павла Владимировича Красильникова:

1235 победителей III очереди конкурса «Студенческий стартап» получат грант в 1 млн рублей на развитие своих бизнес-идей. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

В видео Анастасия Рычагова, победитель I очереди, рассказала, как участие в конкурсе позволило ей развить свой стартап по разработке и производству очистителей воздуха «Арукей». Анастасия окончила факультет почвоведения по направлению «Экология и природопользование», а в настоящяя время обучается в аспирантуре на кафедре земельных ресурсов и оценки почв нашего факультета:

Ученые МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с облачной платформой Yandex Cloud объявили о запуске карбонового полигона «Чашниково» в Московской области. Основная задача полигона – мониторинг потоков парниковых газов, включая двуокись углерода, метан и закись азота. С помощью исследований специалисты смогут найти максимально эффективные способы контроля и сокращения выбросов климатически активных газов в московском регионе, а следовательно – предотвратить опасные изменения в окружающей среде. Завершен значительный этап строительства полигона – установлена и введена в эксплуатацию метеорологическая вышка. Сейчас над проектом работают ученые четырех факультетов МГУ: почвоведения, биологического, географического и химического. Научные группы проводят замеры потоков газов с поверхности почвы, исследуют дыхание растений. Эти наблюдения станут круглогодичными.

Ученые собрали десятки терабайт данных в единый массив с разных датчиков и газоанализаторов. Они позволят получить информацию о балансе газов и разработать методы изъятия «лишнего» углерода из атмосферы. Для хранения и обработки этого массива данных в режиме реального времени научные группы университета используют хранилище на базе Yandex Cloud, загружая помимо прочего данные об условиях рельефа и климата исследуемой территории. Общий анализ данных позволит разработать модели машинного обучения, которые будут способны спрогнозировать динамику эмиссии и поглощения климатически активных газов.

Читать полностью: пресс-релиз на сайте МГУ и в блоге Yandex Cloud

В свежем номере газеты «Московский Университет» вышло интервью заместителя декана по учебной работе факультета почвоведения Льва Анатольевича Позднякова: «Нередко мы слышим, как молодые люди скептически говорят о самых разных учебных курсах и знаниях: «Мне это не понадобится». Потом, немного повзрослев, те же люди пожимают плечами и повторяют: «Это вне моей компетенции». Почвовед не таков. Ведь его объект исследования – почва, а она одновременно и неживая, и пронизана жизнью, находится на стыке различных сред, очень сложно устроена, и к ней невозможно подобрать единственный и универсальный метод исследования. Почвоведа не пугает эта сложность, его не ставят в тупик новые задачи, он стремится во все вникнуть и, если нужно, освоить новые методы и подходы. Почвовед открыт для междисциплинарного взаимодействия, поскольку междисциплинарность — это его родная стихия. Он умеет обобщать, объединять, интегрировать людей, идеи и результаты, а не «зарываться» в бездны узкой специализации. Современный почвовед призван дать ответ на экологические проблемы, он гораздо больше эколог, чем агроном. Эти проблемы, начиная от загрязнения окружающей среды и заканчивая эмиссией климатически активных газов, тесно связаны с почвой: она и страдает от них, теряя плодородие, и является ключом к их решению». В конце мая в «Доме кино» в рамках «Лаборатории научного кино 2.0» прошел круглый стол «Консультант и редактор в научном кино». В XX веке научный консультант обязательно входил в состав съемочных групп научно-популярного кино. Его участие было обязательным на всех этапах: от сценария до записи дикторского текста. Но сегодня режиссеры и продюсеры вроде бы легко обходятся без него. Нужен ли в кино научный консультант и для чего? Является ли он соавтором фильма? И вообще — что такое наука для художника? Среди участников круглого стола — Ирина Аркадьевна Максимова, старший научный сотрудник кафедры биологии почв.

Подробнее: Круглый стол «Консультант и редактор в научном кино»

В Ташкенте прошло Шестое Пленарное заседание Евразийского почвенного партнерства и Международный семинар «Управление засоленными почвами для устойчивого будущего».

В работе Заседания принял участие и.о.декана факультета почвоведения П.В. Красильников.

В ходе мероприятия представители 12 стран Евразии обсудили возможности и перспективы, а также имеющиеся преграды на пути внедрения передового опыта по устойчивому управлению почвенными ресурсами в регионе. Кроме того, участники пленарного заседания согласовали меры по укреплению регионального сотрудничества и обмена знаниями для преодолению выявленных проблем. Было принято Ташкентское коммюнике, включающее обязательства Евразийского почвенного партнерства.

Подводя итоги встречи, координатор Евразийского почвенного партнерства Наталия Родригес Эухенио отметила: «Выражаю благодарность всем ответственным сотрудникам за активное участие в шестом пленарном заседании Субрегионального Евразийского почвенного партнерства. Это была очень плодотворная встреча, и я рада видеть, что руководство обновлено. Теперь мы должны двигаться вперед вместе и быть сплоченными более, чем когда-либо, для успешной реализации нового плана работы и решения основных экологических проблем, которые ставят под угрозу продовольственную безопасность в регионе и здоровье наших почв».

Читать полностью: В Ташкенте обсудили вопросы субрегионального почвенного партнерства

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова возглавил предметный рейтинг «Экология» агентства RAEX. Всего Московский университет занял 12 первых мест, 4 вторых и 3 третьих и стал безоговорочным лидером предметного рейтинга. В исследовании агентства RAEX используются три группы показателей – образование, наука и общество. В этом году в фокус обзора попали 35 естественнонаучных и гуманитарных направлений подготовки, а также 164 вуза из 42 регионов России. При составлении предметных рейтингов анализировались статистические данные Минобрнауки РФ, провайдеров библиометрических данных Clarivate Analytics и Scopus, организаторов студенческих состязаний «Я – профессионал», системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа «СКАН-Интерфакс», агрегаторов онлайн-курсов, данные Informer Technologies о посещаемости сайтов, а также данные социальных сетей. Рейтинги строятся исключительно на объективных показателях и не используют результаты опросов экспертов.

Обучение по направлению «Экология и природопользование» ведется на факультете почвоведения уже более 15 лет, реализуются три образовательных программы бакалавриата и интегрированной магистратуры («Экологический менеджмент и экобезопасность», «Управление земельными ресурсами и биологический контроль окружающей среды» и «Радиоэкология»), образовательная программа внешней магистратуры «Экотехнологии», межфакультетская магистерская программа «Рациональное использование возобновляемых природных ресурсов», а также открыт первый набор на платную магистерскую программу на английском языке «Natural Resources Management for Food Security». На факультете ведется подготовка в аспирантуре по специальности «Экология» и действует диссертационный совет.

«Мы установили, что смешивание в различных долевых соотношениях столь различных по своим свойствам субстратов приводит к возникновению нелинейных эффектов: чувствительность температуропроводности песка к добавлению торфа выше, чем чувствительность торфа к добавлению песка. Наша работа в свою очередь явилась продолжением исследований кафедры физики и мелиорации почв, посвященных изучению микроструктуры почв и ее трансформации в составе почвенных конструкций, функционирующих в условиях большого города», — прокомментировала результаты работы профессор кафедры физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ Татьяна Архангельская. Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 19-29-05252, а его результаты опубликованы в журнале Eurasian Soil Science. Читать полностью: Российский центр научной информации, Научная Россия, БиоТех2030 Плодородные земли могут превратиться в безжизненные песчаные дюны - а всё из-за опустынивания и загрязнения почв. От деградации земель сейчас страдают 3,2 миллиарда человек, что составляет 40% населения мира. Чем именно человек загрязняет почву и как приводит к её деградации? Почему нельзя игнорировать эту проблему? И в какой момент, если всё так будет продолжаться, наша планета превратится в пустыню? На эти вопросы, поднятые авторами экологического канала «Сортировочная», дал ответ заведующий кафедрой эрозии и охраны почв факультета почвоведения МГУ Олег Анатольевич Макаров и заведующий кафедрой экологии РГАУ-МСХА Иван Иванович Васенев:

Больше новостей и научно-популярных материалов - в разделе «СМИ о нас» Почему идут дожди? Какие они бывают? Почему после грозы пахнет озоном, и с чем связан тот особый запах, который наполняет атмосферу после каждого летнего дождика? Оказывается, так пахнет почвенный воздух, вытесненный наружу дождевой влагой, а конкретно - вещество геосмин (в переводе с греческого это «запах земли»), образуемое актиномицетами. Обо всем этом рассказала Первому каналу ведущий научный сотрудник факультета почвоведения МГУ Анна Евгеньевна Иванова вместе с коллегами с химического и географического факультетов МГУ.

А если вы хотите узнать, кто такие актиномицеты и зачем они выделяют геосмин - поступайте на факультет почвоведения и подавайте заявление на кафедру биологии почв! |

|

Сотрудники факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с коллегами из Астраханского государственного университета им. В.Н. Татищева оценили динамику физических свойств почв и запасов гумуса в засоленных почвах в условиях опустынивания. Исследования ведутся с начала 2000-х гг. на южных участках Астраханской области, где происходит опустынивание территорий.

Сотрудники факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с коллегами из Астраханского государственного университета им. В.Н. Татищева оценили динамику физических свойств почв и запасов гумуса в засоленных почвах в условиях опустынивания. Исследования ведутся с начала 2000-х гг. на южных участках Астраханской области, где происходит опустынивание территорий. 28-31 августа в Биолого-почвенном корпусе МГУ им. М.В. Ломоносова состоялся Международный форум «

28-31 августа в Биолого-почвенном корпусе МГУ им. М.В. Ломоносова состоялся Международный форум «

Ученые факультета почвоведения МГУ изучили температуропроводность песчано-торфяных смесей с разным соотношением песка и торфа. Исследователи пришли к выводу, что при внесении разных доз торфа в песчаные почвы можно получать различные температурные режимы даже на соседних участках с одинаковыми условиями на поверхности. А при смешанном песковании торфяных почв для изменения их температурного режима количество песка в смешанном слое должно быть более 60% по весу.

Ученые факультета почвоведения МГУ изучили температуропроводность песчано-торфяных смесей с разным соотношением песка и торфа. Исследователи пришли к выводу, что при внесении разных доз торфа в песчаные почвы можно получать различные температурные режимы даже на соседних участках с одинаковыми условиями на поверхности. А при смешанном песковании торфяных почв для изменения их температурного режима количество песка в смешанном слое должно быть более 60% по весу.