Объявление о защите кандидатской диссертации 03 октября 2023 года

Защита состоится 03 октября 2023 года в 14:30 на факультете почвоведения МГУ, аудитория М-2 Кандидатская диссертация по специальности 1.5.15 - Экология (биол. науки) Соискатель: Комиссарова Ольга Леонидовна Научные руководители: Щеглов А.И., д.б.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова, Парамонова Т.А., к.б.н., МГУ имени М.В. Ломоносова Организация, в которой выполнялась работа: МГУ имени М.В. Ломоносова Ведущая организация: МГУ имени М.В. Ломоносова Оппоненты: Ладонин Дмитрий Вадимович, Линник Виталий Григорьевич, Прудников Петр Витальевич Подробнее: Объявление о защите кандидатской диссертации 03 октября 2023 года Подготовительные курсы для абитуриентов Московского университета

Уважаемые абитуриенты! Продолжается набор учащихся 10-11 классов на подготовительные курсы при Московском государственном университете. Для поступающих на направление «Почвоведение» запись на очные и дистанционные курсы подготовки к ДВИ и ЕГЭ по биологии продлена до 18 сентября. Курсы проводят преподаватели биологического факультета МГУ - лучшие специалисты в данной области. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте: https://de.bio.msu.ru/ Для поступающих на направление «Экология и природопользование» запись на курсы подготовки к ДВИ и ЕГЭ по географии завершится 30 сентября. К проведению занятий привлекаются ведущие преподаватели географического факультета (в том числе авторы школьных учебников). Подробности доступны на сайте: http://www.geogr.msu.ru/admission/kursy/

До 18 сентября продолжается запись в Кружок юного почвоведа-эколога. Приглашаются учащиеся 7-11 классов, занятия проводятся как в дистанционном, так и в очном формате. Кружок организован для ознакомления и углублённого изучения основных разделов экологии и почвоведения будущими абитуриентами факультета почвоведения, сегодняшними школьниками, юными натуралистами и любителями природы. Заниматься в кружке можно бесплатно. Заседание Ученого СоветаЗаседание Ученого совета факультета почвоведения состоится 14 сентября 2023 г. в 15 ч. 00 мин. в аудитории М-2. Повестка дня: 1. Доклад В.А. Романенкова, В.С. Егорова "Экологическая агрохимия - новое приоритетное направление научных исследований". 2. Конкурсные дела. 3. Разное. Всероссийская научная конференция «Агрохимическая наука - синтез академических знаний и практического опыта»

Факультет почвоведения МГУ имени М.В.Ломоносова приглашают Вас принять участие во Всероссийской научной конференции «Агрохимическая наука - синтез академических знаний и практического опыта», посвященной 160-летию кафедры агрохимии и биохимии растений 12-13 сентября 2023 г. Работа будет проходить в форме пленарного заседания с серией приглашенных докладов и молодежного круглого стола. Запланирована публикация материалов конференции с регистрацией электронного сборника в системе РИНЦ. Слушателям будет предоставлена возможность дистанционного подключения. Планируемая тематика конференции:

Тематика секций круглого стола для молодых учёных:

Программа выступлений и сборник материалов конференции прилагаются ниже. Открыт набор в Кружок юного почвоведа-эколога на 2023/2024 учебный годДорогие школьники и уважаемые родители,

Факультет почвоведения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова приглашает вас принять участие в работе Кружка юного почвоведа-эколога в дистанционном формате! На кого рассчитан Кружок юного почвоведа-эколога? Кружок юного почвоведа-эколога организован для ознакомления и углублённого изучения основных разделов экологии и почвоведения будущими абитуриентами факультета почвоведения МГУ, сегодняшними школьниками, юными натуралистами и любителями природы. Приглашаются учащиеся 7-11 классов из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, Киргизии, Южной Осетии и других дружественных государств. Время и место: осенний семестр: сентябрь-декабрь, весенний семестр: февраль-май, каждый вторник с 17:00 до 18:30 в дистанционном формате. Для ребят из Московского региона часть занятий будет проведена в очном формате. Первое занятие состоится 19 сентября 2023 года! Занятия в школе юного почвоведа-эколога бесплатные. Для записи в Кружок юного почвоведа-эколога необходимо до 18 сентября 2023 г.: 1. заполнить регистрационную форму, перейдя по ссылке: Важно указать в анкете актуальный адрес электронной почты – именно на него будет приходить самая свежая информация о мероприятиях кружка, возможных изменениях в расписании и многое другое. Если вы не уверены, что регистрация прошла успешно, то напишите куратору и уточните этот вопрос. 2. Также необходимо распечатать, заполнить, подписать и прикрепить к анкете следующие документы:

Куратор кружка: помощник декана факультета почвоведения МГУ по работе со школьниками, ответственный за работу карбонового полигона «Чашниково» от факультета почвоведения, к.б.н. Бобрик Анна Александровна Вопросы по участию направляются на адрес электронной почты Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. Наш адрес: Москва, Ленинские горы, д.1, стр.12, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет почвоведения. С 19-го сентября 2023 года мы будем ждать вас на занятиях! Подробнее: Открыт набор в Кружок юного почвоведа-эколога на 2023/2024 учебный год Междисциплинарная конференция и полевой симпозиум «Перигляциал Восточно-Европейской равнины»

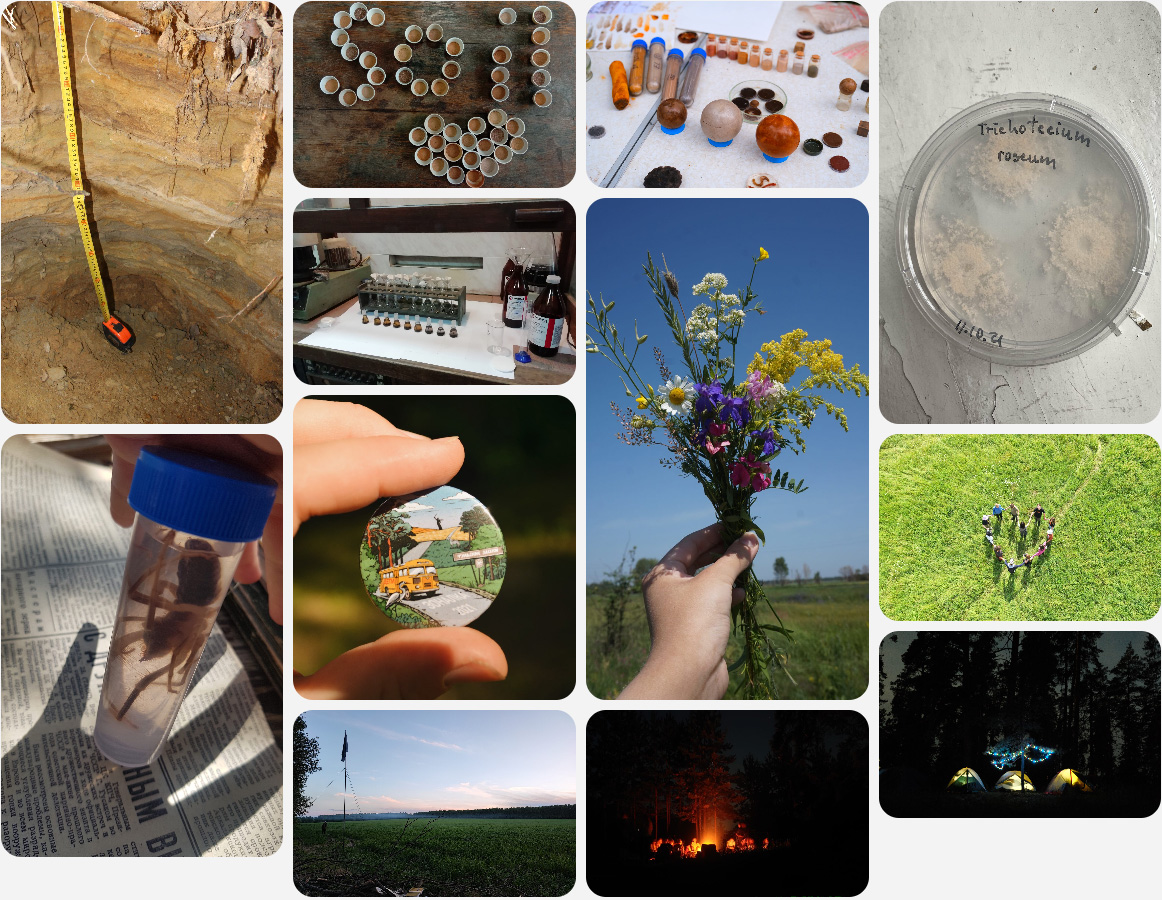

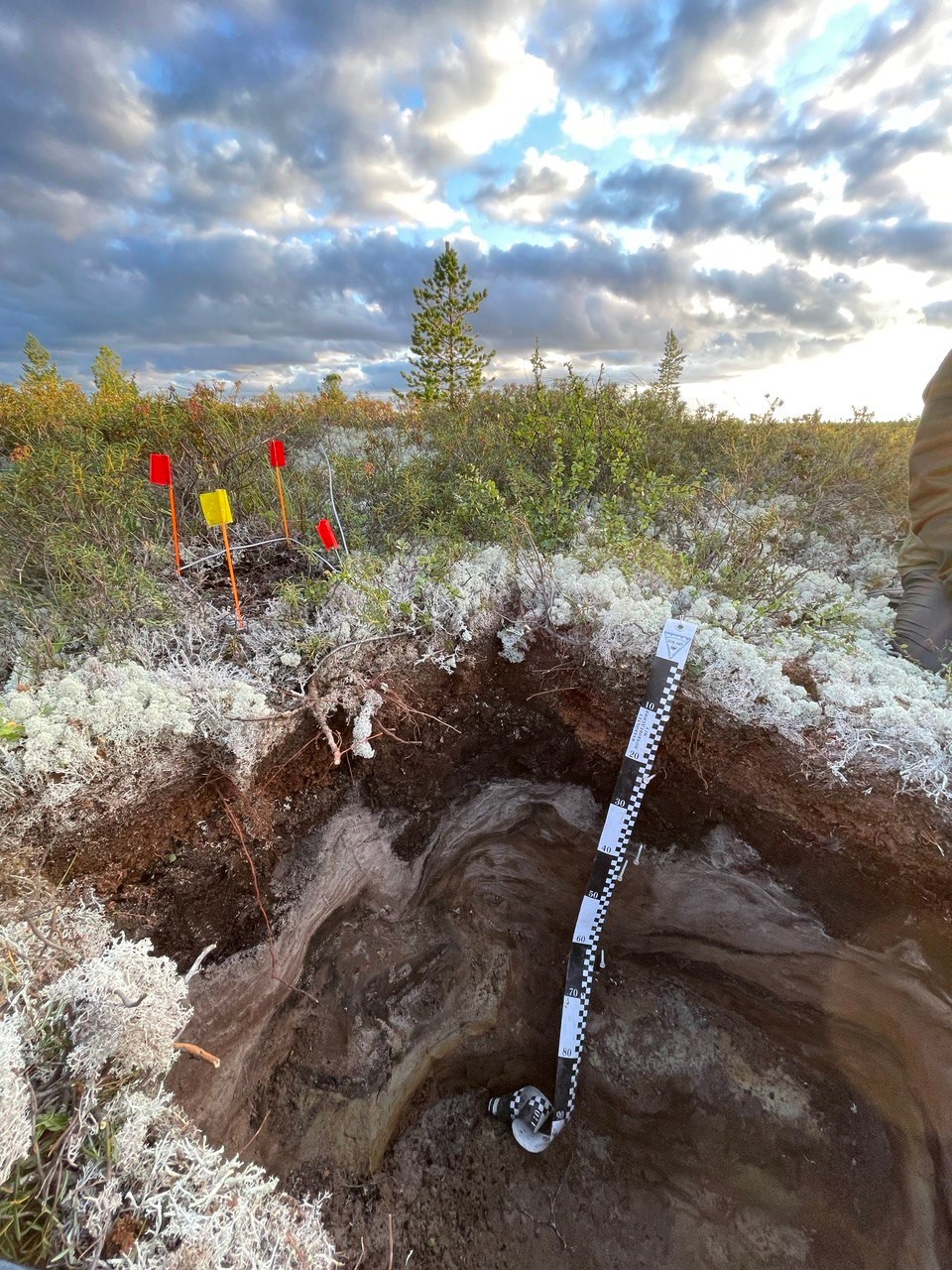

Сотрудники и студенты факультета почвоведения МГУ приняли участие в междисциплинарной конференции и полевом симпозиуме «Перигляциал Восточно-Европейской равнины», работа которых состоялась 25-30 августа 2023 Конференция прошла на базе Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль» в Ростове Великом. Научные доклады были посвящены особенностям геологической истории и формирования почв и рельефа во время последних ледниковых событий и голоцена. Полевой симпозиум охватил рассмотрение классических объектов почвоведения и палеогеографии на большой территории в рамках Ярославской и Владимирской областей. Магистранты кафедры географии почв Любовь Фролова и Николай Мокиевский (научный руководитель в.н.с. А.О. Макеев) не только сделали научные доклады, но и представили объекты своих исследований во время полевого симпозиума. «Для меня как для начинающего исследователя это была уникальная возможность в живую пообщаться с ведущими специалистами в области почвоведения, геологии и палеогеографии. Неформальное общение и совместное обсуждение объектов позволяет совершенно по-новому посмотреть на привычные вещи, сделать шаг к настоящей междисциплинарности и существенно расширить собственный кругозор и границы реальности. Я очень рад, что оказался в числе участников такого знаменательного события и надеюсь, что удастся в дальнейшем бывать на подобных мероприятиях», - рассказывает Николай Мокиевский. Организаторами выступили Институт географии РАН при поддержке факультета географии РГПУ им. А.И. Герцена, института наук о Земле СПбГУ, факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, комиссии по изучению четвертичного периода РАН, ГМЗ «Ростовский кремль», сельскохозяйственного предприятия «Красный маяк». Экспедиция на «край земли»

Этим летом Мария Чепурнова закончила бакалавриат и поступила

«В августе этого полевого сезона я участвовала в экспедиции на севере Западной Сибири, организованной сотрудниками кафедры общего почвоведения – Г.В. Матышаком и О.Ю. Гончаровой. Надымский стационар, которому уже более 20 лет, приятно обустроен, обжит и уютен. И каждый год мы пытаемся сделать его ещё более комфортным. Жизнь в полевых условиях в Сибири – это необычайно интересно: вместе с новыми знаниями о местных ландшафтах и почвах, получаешь много новых бытовых открытий: от укуса мошки В Надыме я была в третий раз, и хочется отметить, что в августе нам необычайно повезло с погодой: приятная температура, сильный ветер (сдувающий гнус) – все это способствовало продуктивной работе. Научных задач было много: и работа по ВИП ГЗ, и по двум грантам, и набор материалов для магистерской ВКР. При всём этом мы не забывали о эстетической части и делали монолиты для SoilART. И большую часть запланированного мы успешно выполнили! А ещё лично мне хотелось найти время, чтобы порисовать сибирскую природу. Несомненно, сбор полевых данных – это только половина работы, и ещё многое предстоит сделать уже в Москве, в лаборатории. Что запоминается больше всего? В первую очередь – невероятно красивые почвы, с криотурбационными рисунками, яркими цветами ожелезнения. Не менее важно – замечательный коллектив, который был в экспедиции, готовый помочь и поддержать!» *Ямал в переводе с ненецкого – «край земли». Завершился международный форум «Агробиотехнологии: достижения и перспективы развития»

Фото Н. Звягинцева

С 28 по 31 августа 2023 г. на факультете почвоведения МГУ прошел международный форум «Агробиотехнологии: достижения и перспективы развития». Форум позволил на одной площадке объединить представителей агробизнеса и научного сообщества; построить диалог, который помог наладить и актуализировать процессы получения безопасной сельскохозяйственной продукции, обсудить возможности снижения химической нагрузки на сельскохозяйственные земли и сопредельные ландшафты. Материалы Форума опубликованы и находятся в свободном доступе. В работе Форума приняли участие более 200 участников из России, Республики Беларусь, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Китая. С докладами выступили ведущие ученые, представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Роскачества, Компании «Иннопрактика», Международного института проблем химизации сельского хозяйства, Федерального Научного Центра биологической защиты растений, Союза органического земледелия России, производители органической продукции и другие специалисты. Организаторами Форума выступили факультет почвоведения и биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, ФГБНУ ФИЦ «Почвенный институт имени В.В. Докучаева», ФГБУ ВО РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, компания «Иннопрактика» при спонсорской поддержке Фонда «Органика», компаний «Иннагро», «Лигногумат», СПАО «Ингосстрах». Подробнее: Завершился международный форум «Агробиотехнологии: достижения и перспективы развития» 50 лет факультету почвоведения МГУ. Интервью с и.о. декана Павлом КрасильниковымПочва кормит человечество, обеспечивает существование жизни на нашей планете. Но как она работает? Как пользоваться ею не только эффективно, но и разумно? Это и многое другое изучают на факультете почвоведения Московского университета, существующем уже полвека. О том, чем живут его сотрудники, студенты и выпускники, «Научная Россия» узнала у доктора биологических наук, исполняющего обязанности декана факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова члена-корреспондента РАН Павла Владимировича Красильникова:

Вручение студенческих билетов - 2023Фото Н. Звягинцева Сегодня в День знаний мы поздравляем всех студентов, аспирантов и преподавателей, поздравляем сотрудниц учебного отдела, отдела аспирантуры, научной библиотеки МГУ - всех, кто делает возможным удивительный и увлекательный процесс обучения на нашем факультете! Но особые поздравления, конечно, принимают наши первокурсники. Сегодня наконец-то произошло то, чего вы так долго ждали, к чему стремились, преодолевая все трудности, с которыми вам пришлось столкнуться на экзаменах и в ходе приемной кампании. Вы стали студентами Московского университета, и это не просто фигура речи: ведь вас ждут занятия более чем на десятке факультетов, вы научитесь смотреть на мир глазами химика, биолога, эколога, геолога, географа, юриста или экономиста, вы получите целостное мировоззрение и глубокое понимание всех аспектов устройства и функционирования природы, а также взаимодействия с ней человека - и это будет вашим конкурентным преимуществом перед любым узким специалистом. Наш факультет действительно представляет собой «университет в университете», и скоро вы узнаете, что он гораздо больше, чем кажется. Самое интересное только начинается. С праздником вас, дорогие первокурсники!

Фотографии с вручения студенческих билетов опубликованы в группе факультета почвоведения в ВК. Летняя экологическая школа «Экологические исследования без методических ошибок» - итоги

21-25 августа 2023 года факультет почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова собрал вместе учителей биологии, химии, физики и географии, а также методистов и педагогов дополнительного образования для обсуждения проблем проектной деятельности и вопросов организации грамотных экологических исследований. Первая летняя экологическая школа для учителей «Экологическое исследование без методических ошибок» объединила более 350 специалистов в области экологии и почвоведения из разных уголков нашей страны, которые рассмотрели важные вопросы развития школьников в области экологии, методической грамотности преподавателей школ в области планирования, выполнения и представления исследовательских проектных работ учащихся. В ходе летней школы был предложен ряд методик в области изучения объектов окружающей среды, которые школьники под руководством наставников смогут применить в научно-исследовательских работах. Особенно ценным стало участие учителей не только из крупных городов РФ, но и небольших районных центров, сел и деревень. Записи занятий можно посмотреть на youtube - канале факультета почвоведения МГУ. «Летняя школа - для всех учителей, и для тех, у кого богатое оборудование в школе и для малокомплектных школ, так как экология - доступна каждому. С помощью наших учителей географии, биологии химии мы можем направить школьников на заботу о природе, а успешные проекты можно представить на различных конкурсах и олимпиадах. Работа сотрудников факультета в рамках летней школы позволит ответить на вопросы о подготовке исследования от идеи до презентации проекта!» - рассказывает Елена Александровна Тимофеева - руководитель Летней школы учителей, доцент кафедры химии почв факультета почвоведения МГУ. Участники Школы оценили формат, и насыщенность лекционных материалов, поступило множество отзывов, приводим некоторые из них: Подробнее: Летняя экологическая школа «Экологические исследования без методических ошибок» - итоги Международный форум «Агробиотехнологии: достижения и перспективы развития»

28-31 августа 2023, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова

Уважаемые коллеги, приглашаем вас принять участие в работе Международного форума «Агробиотехнологии: достижения и перспективы развития», который будет проходить в г. Москве на факультете почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова с 28 по 31 августа 2023 г. в рамках цикла мероприятий, посвященных празднованию 270-летия Московского университета. В рамках Форума запланированы следующие мероприятия: 1) Международная научно-практическая конференция «Биологизация землепользования: почва, технологии, продукция», 2) IV международный симпозиум «Биодиагностика и экологическая оценка окружающей среды: современные технологии, проблемы и решения», 3) Международная молодежная научная школа «Ремедиация почв: инновационные подходы к восстановлению экологических функций», 4) Выставка «АгроЭкоБиотех – МГУ 2023», 5) Круглый стол «Агроклассы и агрообъединения Российской Федерации». Подробнее: Международный форум «Агробиотехнологии: достижения и перспективы развития» Международная молодежная научная школа «РЕМЕДИАЦИЯ ПОЧВ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ»

Уважаемые коллеги!

В рамках Международного форума «Агробиотехнологии: достижения и перспективы развития» приглашаем Вас принять участие в

Международной молодежной научной школе

«РЕМЕДИАЦИЯ ПОЧВ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ»

29-30 августа 2023, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова

Школа пройдет в формате лекций от ведущих ученых, мастер-классов, а также секционных докладов студентов, аспирантов и молодых ученых (до 35 лет включительно).

Приглашаем к обсуждению cовременных факторов воздействий на почвы агроценозов, урбанизированных и техногенных ландшафтов, естественных природных экосистем; вопросов эффективности применения инновационных средств физических, химических и биологических способов восстановления нарушенных почв.

Секции Школы, в рамках которых будут заслушаны доклады:

1. Углеродсодержащие препараты для улучшения качества почв и сопредельных сред;

2. Новые виды поллютантов (наноматериалы, микропластик, антибиотики и т.п.) в почвах и водных средах и проблемы нейтрализации их действия;

3. Наноматериалы в решении задач экологической безопасности и агроиндустрии;

4. Полимерные комплексы для улучшения экологических функций деградированных почв.

Круглый стол «Агроклассы и агрообъединения Российской Федерации»Уважаемые коллеги!

Организационный комитет Международного форума «Агробиотехнологии: достижения и перспективы развития» приглашает принять участие 30 августа 2023 г. в 12:00-14:00 по московскому времени в Круглом столе, посвященном проекту аrроклассов и агрообъединений Российской Федерации. Круглый стол посвящен обсуждению проекта Министерства просвещения РФ и Министерства сельского хозяйства РФ «АГРОКЛАССЫ РОССИИ». У участников Круглого стола будет возможность рассказать о результатах развития агроклассов и агрообъединений в образовательных организациях России, обсудить систему агроэкологического образования и привлекательность современных инновационных форм сельскохозяйственного производства для детей и подростков. Все это особенно значимо в нынешней ситуации, когда руководством страны провозглашен курс на импортозамещение и продовольственную безопасность государства. Мероприятие проводится при поддержке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей». Место проведения: МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, г. Москва, Ленинские горы, д.1, стр.12. Круглый стол состоится 30 августа 2023 г. в 12:00 (по московскому времени). Формат мероприятия: очный с возможностью дистанционного подключения. Регистрация на мероприятие закрыта. Ссылка на онлайн подключение и материалы к круглому столу направлены всем зарестрированным участникам. Программа Круглого стола доступна в приложении! Подробнее: Круглый стол «Агроклассы и агрообъединения Российской Федерации» Фонд «Органика» – партнер Международного форума «Агробиотехнологии: достижения и перспективы развития»

Рады объявить, что финансовым партнером Форума в этом году выступит Фонд «Органика»! Миссия Фонда – содействие формированию культуры потребления органической продукции. Основные направления деятельности Фонда «Органика»:

- Активация потребительского спроса на органическую продукцию.

- Развитие каналов сбыта.

- Поддержка производителей органической продукции.

- Развитие партнерских отношений. Для активации потребительского спроса Фонд организует конкурс среди школьников на знание темы органической продукции с целью стимулирования интереса аудитории образовательных организаций к органической продукции; занимается популяризацией органики, ведет соцсети и RuTube-канал. На сайте Фонда organicfund.ru также функционирует Информационный портал органики, где можно найти самую актуальную информацию обо всех российских производителях органической продукции, каналах сбыта, биопрепаратах, разрешенных в органическом сельском хозяйстве, о производителях сельхозтехники и многое другое! С целью развития каналов сбыта Фонд выступает финансовым партнером и соорганизатором таких конкурсов, как WorldFood Organic и Конкурс на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции; является партнером фестивалей «Хутор Фест» в Ростовской области и Organic Summer в Санкт-Петербурге. С целью поддержки производителей органической продукции Фонд проводит конкурс грантов на сертификацию органической продукции; организует стажировки для производителей на базе органических хозяйств России и зарубежья, формирует коллективные стенды производителей органической продукции на отраслевых выставках: WorldFood Moscow, «ЭкоГородЭкспо», «Золотая осень», которые традиционно пройдут этой осенью! Фонд поддержки производителей органической продукции (Фонд «Органика») создан в сентябре 2021 года по инициативе АО «Россельхозбанк». Фонд активно развивает партнерские отношения с отраслевыми союзами, ассоциациями, производителями органики, выступает местом встречи экспертов отрасли. Подробнее узнать о деятельности Фонда можно в соцсетях: |

|

в магистратуру факультета почвоведения. Но талантливая и энергичная студентка кафедры общего почвоведения не считает, что это может быть причиной для отказа от участия в долгожданной экспедиции на Ямал. Мария поделилась своими впечатлениями и рассказала, почему влюблена в «край земли»:

в магистратуру факультета почвоведения. Но талантливая и энергичная студентка кафедры общего почвоведения не считает, что это может быть причиной для отказа от участия в долгожданной экспедиции на Ямал. Мария поделилась своими впечатлениями и рассказала, почему влюблена в «край земли»:  помогает сфагнум, а кедровые шишки можно подогреть на печи. Есть, конечно же, бытовые трудности: например, ночью может быть очень холодно, но это можно решить дополнительным спальником или одеялом.

помогает сфагнум, а кедровые шишки можно подогреть на печи. Есть, конечно же, бытовые трудности: например, ночью может быть очень холодно, но это можно решить дополнительным спальником или одеялом.

Международный форум «Агробиотехнологии: достижения и перспективы развития»

Международный форум «Агробиотехнологии: достижения и перспективы развития»

28-31 августа 2023 на факультете почвоведения МГУ пройдет Форум «

28-31 августа 2023 на факультете почвоведения МГУ пройдет Форум «