Добро пожаловать!В этом разделе Вы можете узнать об истории факультета почвоведения Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Мы рады видеть Вас на сайте крупнейшего в России учебного и научного центра по почвоведению! Посещая наши страницы, Вы сможете познакомиться с наукой об одним из сложнейших и интереснейших природных тел, которое образовалось вместе с появлением жизни на Земле и от свойств которого прямым образом зависит наше с Вами существование.

Приглашаем вас присоединиться к школе-семинару «Климат и окружающая среда» в пятницу 26 марта. Семинар пройдет в рамках научной программы Школы МГУ «Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды». Будут представлены доклады ведущих специалистов в этой области. Все подробности о расписании дня школы-семинара - во 2-м информационном сообщении. Подключиться к конференции Zoom (идентификатор: 813 4068 6236; код: 660714) Выступления будут транслироваться в Youtube по ссылке: https://youtu.be/6jFQbV8zo08

Если вы еще не подали тезисы и заявку на участие в секции «Почвоведение» Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», то сейчас самое время это сделать, ведь срок регистрации продлен до 9 марта 2021 года (включительно)! Но Форум «Ломоносов» - это не только конференция, но и целый ряд других мероприятий: например, научно-популярный лекторий. И пока идет подготовка новых выступлений, приглашаем послушать лекцию кандидата биологических наук, доцента кафедры химии почв факультета почвоведения МГУ имени М.В.Ломоносова Елены Александровны Тимофеевой «Химическое загрязнение биосферы и его экологические последствия», которую она прочитала на Форуме в прошлом году:

1 марта 2021 года состоялся первый научный семинар Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды». Семинар был проведен в дистанционном режиме, трансляция велась на YouTube. Зрители имели возможность задать свои вопросы спикерам во время выступления. Представляем Вашему вниманию доклады, сделанные на семинаре:

Программа семинара:

2. Докладчик — Касимов Николай Сергеевич, академик РАН, президент географического факультета МГУ, заведующий кафедрой геохимии ландшафтов и географии почв географического факультета МГУ, первый вице-президент Русского географического общества, профессор, заслуженный географ Российской Федерации. Тема выступления: «Экология больших городов»

Тема выступления: «Низкоуглеродное природопользование и сельское хозяйство».

Модератор семинара - Калмыков Степан Николаевич, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой радиохимии, декан химического факультета.

ARTE France представляет фильм "Тайны подземного мира: кожа земли" о жизни почв и жизни в почве.

Режиссер: Vincent Amouroux

Сценарист: Joёl Leyendecker

Научная составляющая образовательного процесса будет базироваться на результатах теоретических, полевых, лабораторных и модельных исследований студентов под руководством ведущих ученых, специалистов по оценке состояния окружающей среды на фоне меняющегося климата, а также оценке взаимного влияния различных компонентов климатической системы с учетом естественных процессов и антропогенного воздействия. В рамках программы планируются следующие направления исследований:

Тематическими направлениями научно-исследовательских работ являются:

Тематическими направлениями научно-исследовательских работ являются:

Научные исследования будут направлены на разработку современных технологий анализа геохимических потоков вещества в системе «городская атмосфера (аэрозоли, дожди, снег) - биосистемы - педосфера (дорожная пыль, почвы) - городская гидросфера», оценку качества городской среды и опасности ее загрязнения для здоровья населения. Их разработка предполагает развитие междисциплинарного подхода к исследованию миграции микрочастиц и потенциально опасных элементов в компонентах городской среды на основе концепций островов загрязнения и тепла в атмосфере и ландшафтах. В рамках программы планируются:

Тематическими направлениями научно-исследовательских работ являются:

Тематическими направлениями научно-исследовательских работ являются:

Тематическими направлениями научно-исследовательских работ являются:

Для развития научной и инновационной деятельности школы предполагается провести следующие мероприятия:

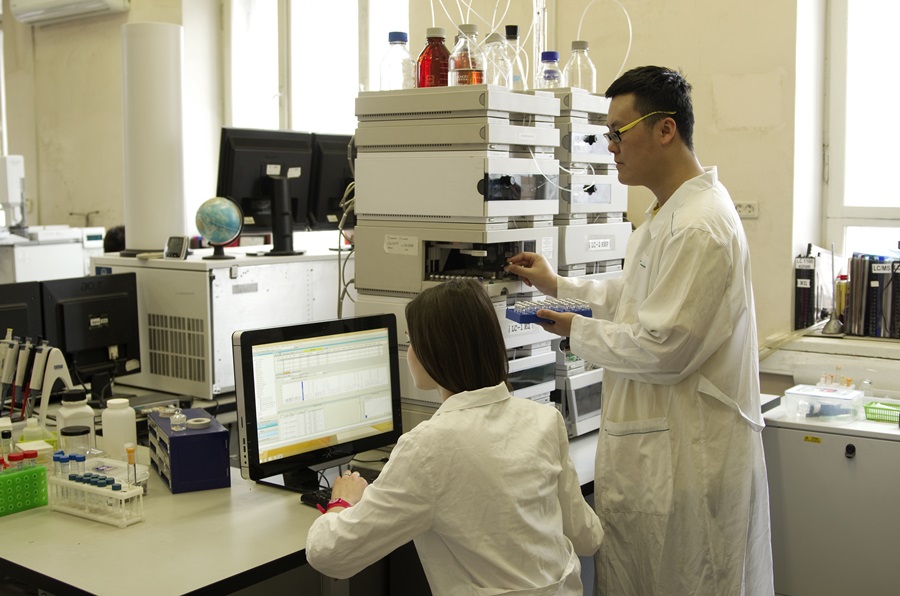

НУК на базе современных приборов исследовательского класса и оригинальных приборных разработок будет использован для:

Школа представляет научно-образовательные магистерские программы, отвечающие глобальным экологическим вызовам, связанным в первую очередь с изменениями климата, урбанизацией и загрязнением окружающей среды, сокращением биологического разнообразия, истощением природных ресурсов и проблемами пресной воды. Решение этих задач требует подготовки специалистов, владеющих фундаментальными знаниями природных и антропогенных процессов и явлений, методами мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды. Школа объединяет ведущих ученых, занимающихся анализом и прогнозом состояния окружающей среды, методами сохранения и восстановления биоразнообразия, создания экологичных технологий и материалов. Школа представляет научно-образовательные магистерские программы, отвечающие глобальным экологическим вызовам, связанным в первую очередь с изменениями климата, урбанизацией и загрязнением окружающей среды, сокращением биологического разнообразия, истощением природных ресурсов и проблемами пресной воды. Решение этих задач требует подготовки специалистов, владеющих фундаментальными знаниями природных и антропогенных процессов и явлений, методами мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды. Школа объединяет ведущих ученых, занимающихся анализом и прогнозом состояния окружающей среды, методами сохранения и восстановления биоразнообразия, создания экологичных технологий и материалов.

Образовательные магистерские программы:

Набор на указанные магистерские программы уже открыт. Запись на программу «Рациональное использование возобновляемых природных ресурсов» производится среди поступивших в магистратуру факультета почвоведения. Прием документов с 20 июня!

Школа была создана приказом Ректора МГУ № 986 от 16 октября 2020 г., она развивает и существенно дополняет направления программ развития МГУ имени М.В.Ломоносова и его отдельных факультетов. В рамках Школы объединились специалисты пяти факультетов - географического, биологического, химического, факультета почвоведения и факультета наук о материалах. Это дает возможность междисциплинарного подхода к изучению состояния окружающей среды и подготовки специалистов, способных дать комплексную оценку ее экологического состояния, прогнозировать динамику и предложить способы управления.

Ролик для постоянной экспозиции Центрального Музея Почвоведения им. Докучаева.

Режиссер: Ева Дегтярева

Аниматоры: Виталий Хасан, Ева Дегтярева Звукорежиссеры: Ева Дегтярева, Артем Кочуров Голос: Артем Востриков Научные консультанты: Елена Сухачева, Борис Апарин, Павел Гурин При поддержке фонда "Династия" Подписывайтесь на наш youtube-канал!

Предлагаем вашему вниманию научно-популярный фильм о почве, созданный в рамках Global Soil Week.

Этот анимационный фильм раскрывает реальное состояние почвенных ресурсов в мире. Обсуждаются проблемы деградации почв в результате чрезмерной эксплуатации земельных ресурсов и урбанизационных процессов. Предлагается перейти к рациональному управлению почвами и земельными ресурсами.

Фильм «Почва» создан Центральной кинолабораторией школьного фильма Министерства просвещения РСФСР в 1989 г. Несмотря на то, что этот фильм был снят еще в СССР, он сохраняет свою актуальность и сегодня. Добровольский Глеб Всеволодович (22.09.1915 - 08.04.2013) - академик РАН, доктор биологических наук, заслуженный профессор МГУ. Основатель и первый декан факультета почвоведения МГУ (1973-1989), заведующий кафедрой географии почв (1960-1988), директор ИП МГУ-РАН. Рад приветствовать вас на факультете почвоведения! Факультет почвоведения - один из ведущих образовательных и научных центров в своей области, осуществляющий подготовку по специальностям «Почвоведение» и «Экология и природопользование». На первом этапе учебный план предусматривает подготовку бакалавров (4 года обучения). Выпускники факультета, а также выпускники других ВУЗов, имеющие дипломы по близким специальностям, могут продолжить обучение в магистратуре (2 года). По обеим специальностям на факультете открыта аспирантура. Подготовленные нами специалисты работают и добиваются успеха во многих областях. Часть выпускников устраивается на работу в государственные и частные организации, занимающиеся экологическим нормированием, мониторингом и контролем состояния почв, вод, пищевых продуктов и т.д. Другая часть подготовленных нами бакалавров и магистров находит себя в аграрной отрасли, в частности, в качестве агрохимиков, специалистов по защите растений, по современным системам сельского хозяйства, в том числе по цифровому земледелию. Кроме того, полученное образование позволяет выпускникам работать в научно-исследовательских учреждениях и заниматься преподавательской деятельностью в высших и средних учебных заведениях. Почвоведение служит основой организации рационального землепользования. Знания о состоянии почвенного покрова являются необходимым условием рационального использования земельных ресурсов и управления ими с учетом их экономической и экологической оценок, положения в ландшафте, эстетического значения. Интенсивно развивающимся направлением этой сферы приложения почвоведения является почвенно-ландшафтное проектирование, имеющее целью создание ландшафтов с заданными эстетическими и функциональными свойствами. Важнейшей задачей почвоведения является оценка земельных ресурсов. В настоящее время, в условиях коммерческого оборота некоторых категорий земель, эта задача становится особенно актуальной. Ее решение требует определения качества почвы, квалифицированной экономической и экологической ее оценки, наконец, определения в отдельных случаях ее стоимости. В государственном масштабе выпускники факультета участвуют в разработке и ведении земельного кадастра.

В Московском университете преподавание почвоведения как естественноисторической науки было введено заведующим кафедрой агрономии А.Н. Сабаниным в 1906 г. для студентов естественного отделения физико-математического факультета. В дальнейшем почвоведение преподавалось последовательно на географо-почвенном, геолого-почвенном и биолого-почвенном факультетах. Необходимость дальнейшего развития почвоведения как самостоятельной отрасли естествознания определило целесообразность создания самостоятельного факультета почвоведения, который и был организован в 1973 г. Первым деканом факультета стал его организатор профессор Г.В. Добровольский, в дальнейшем академик Российской академии наук. Начиная с 2005 года впервые в МГУ на факультете почвоведения было открыто направление «Экология и природопользование». На факультете работает более 40 докторов наук, из них 25 профессоров, и 115 кандидатов наук. У нас обучаются около 450 студентов и 110 аспирантов. Студенты выбирают направления обучения на одной из 11 кафедр факультета: общего почвоведения, химии почв, биологии почв, географии почв, физики и мелиорации почв, эрозии почв, агрохимии, общего земледелия, земельных ресурсов и оценки почв, агроинформатики, радиоэкологии и экотоксикологии. При факультете имеется учебно-опытный центр "Чашниково" в Солнечногорском районе Московской области.

Обучение на факультете позволяет получить подготовку в области фундаментальных проблем экологии и почвоведения, таких, как теория процессов почвообразования, экология и геохимия почв, организация почвенного покрова биосферы, экология почвенных микроорганизмов, мелиорация почв, агрохимия, основы землепользования, защита почв от эрозии, современные инструментальные методы анализа почв и др.

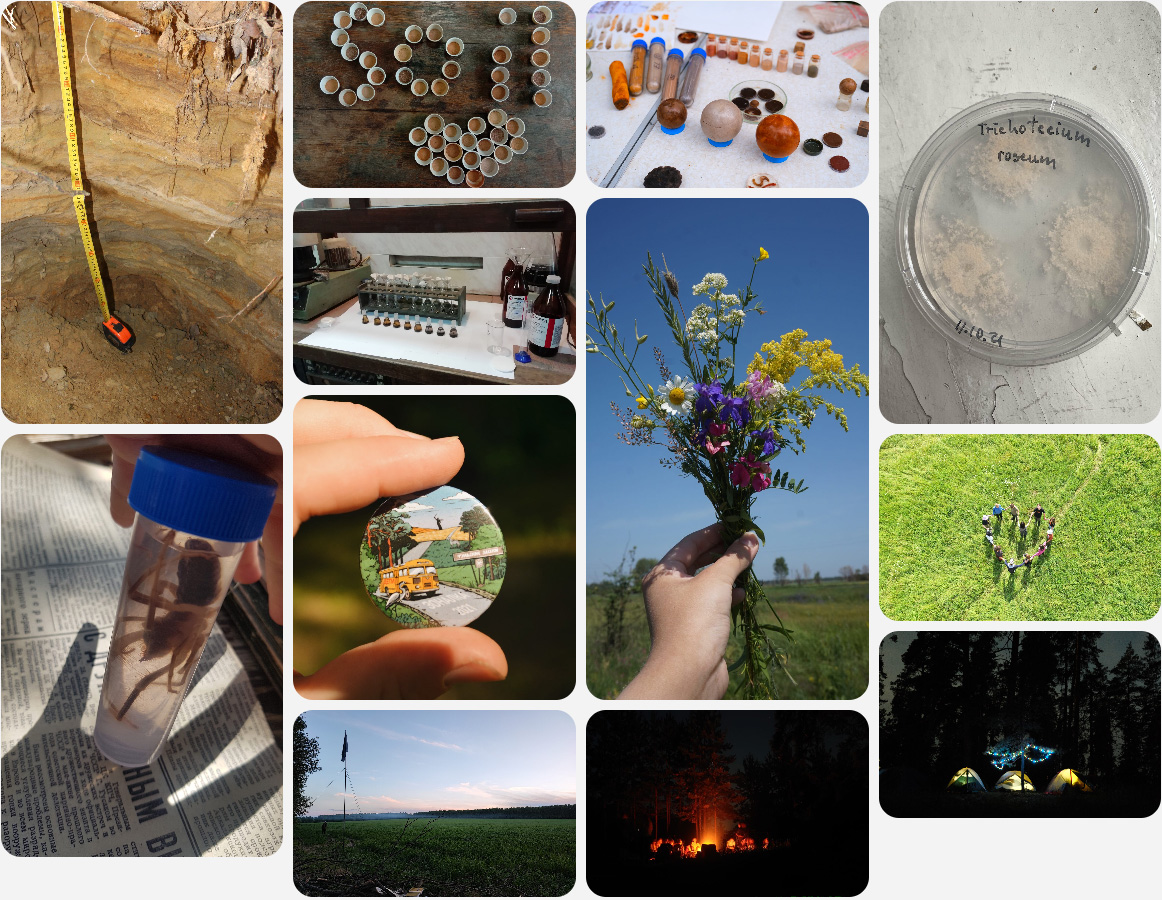

Очень важную роль в подготовке играют учебные полевые практики. Под Москвой, в почвенно-экологическом центре факультета "Чашниково" студенты проходят практику по ботанике, геологии, геодезии, а также по почвоведению, физике почв, земледелию, эрозии и охране почв, и полевым методам исследования почв. Особое место в учебном процессе занимает так называемая зональная практика, где в полевых условиях студенты знакомятся с почвами и растительностью основных природных зон нашей страны. Эта практика, чрезвычайно полезная в учебном отношении, всегда оставляет неизгладимые впечатления у всех, кто на ней побывал.

И.о. декана чл.-корр. РАН Павел Владимирович Красильников

Как самостоятельный природный объект почва имеет ряд уникальных свойств, резко отличающих её от горных пород и минералов, из которых она образуется. Почва характеризуется высоким содержанием особой группы минералов, известных как глинистые или вторичные минералы - каолинита, монтмориллонита, галлуазита, серпентина и ряда других. Они обладают высокими сорбционными свойствами, большой ёмкостью катионного и анионного обмена, способностью к набуханию и удержанию воды, позволяющими почве удерживать практически все поступающие в неё химические элементы и соединения. Другой особенностью почв является наличие в них специфических органических соединений - гумусовых веществ - продуктов переработки растительных и животных организмов. Вследствие этого почва приобретает плодородность - является наиболее благоприятным субстратом или средой обитания для подавляющего большинства живых существ - микроорганизмов, животных и растений. Показательно также, что по их биомассе почва (суша Земли) почти в 700 раз превосходит океан, хотя на долю суши приходится менее 1/3 земной поверхности. Свойство различных почв по-разному аккумулировать разнообразные химические элементы и соединения, одни их которых необходимы для живых существ (биофильные элементы и микроэлементы, различные физиологически-активные вещества), а другие являются вредными или токсичными (тяжелые металлы, галогены, токсины и пр.), проявляется на всех живущих на них растениях и животных, включая и человека. В агрономии, ветеринарии и медицине такая взаимосвязь известна в виде так называемых эндемических болезней, причины которых были раскрыты только после работ почвоведов. Почва оказывает существенное влияние на состав и свойства поверхностных, подземных вод и всю гидросферу Земли. Фильтруясь через почвенные слои вода извлекает из них особый набор химических элементов, характерный для почв водосборных территорий. А поскольку основные хозяйственные показатели воды (её технологическая и гигиеническая ценность) определяются содержанием и соотношением этих элементов, то нарушение почвенного покрова проявляется также в изменении качества воды. Почва является главным регулятором состава атмосферы Земли. Обусловлено это деятельностью почвенных микроорганизмов, в огромных масштабах продуцирующих разнообразные газы - азот и его окислы, кислород, диоксид и оксид углерода, метан и другие углеводороды, сероводород, ряд прочих летучих соединений. Большинство из этих газов вызывают “парниковый эффект” и разрушают озоновый слой, вследствие чего изменение свойств почв может привести к изменению климата на Земле. Не случайно происходящий в настоящее время сдвиг в климатическом равновесии нашей планеты специалисты связывают в первую очередь с нарушениями почвенного покрова. Наконец, почва - главное богатство любого государства в мире, поскольку на ней и в ней производится около 90% продуктов питания человечества. Разрушение почв сопровождается неурожаями и голодом, приводит к бедности государств, а гибель почв может вызвать гибель всего человечества. Исходя из этих свойств почвы её рассматривают как особую природную мембрану (биогеомембрану), регулирующую взаимодействие между биосферой, гидросферой и атмосферой Земли, роль которой для планеты также важна, как роль кожного покрова для человека. Знание свойств почв позволяет почвоведам заранее давать необходимые рекомендации правительствам своих стран и ООН для предотвращения угрозы локальных или широкомасштабных катастроф. Специалисты-почвоведы работают в университетах, научных институтах и лабораториях, в заповедниках и национальных парках, в разнообразных природоохранных и экологических учреждениях. Много почвоведов служат в государственных организациях по учёту и контролю земельных ресурсов - основного возобновляемого ресурса любой страны. Без их участия нельзя правильно оценить стоимость земли и грамотно её использовать. Почвоведы определяют бонитет почв (их “сорт”) и составляют кадастр (“список”) почв в каждой области и во всём государстве. Без этих сведений не может обойтись ни одно государство при составлении планов рационального использования своих территорий. Правильная оценка состояния почвы нужна любому человеку, когда он хочет приобрести землю для строительства или хозяйственной деятельности. Поэтому потребность в специалистах-почвоведах постоянно возрастает. Современное почвоведение является междисциплинарной наукой, объединяющей самые разнообразные области человеческих знаний, среди которых не только физика, химия, математика, геология, биология, но и, казалось бы, такие не связанные между собой науки, как минералогия и эпидемиология, микробиология и климатология, геология и растениеводство. Понимание этой роли почвоведения пришло не сразу - долгое время почвоведение рассматривалось в качестве одной из агрономических дисциплин и преподавалось только в сельскохозяйственных вузах. Как университетская наука почвоведение оформилось главным образом благодаря трудам выдающихся русских ученых - В.В.Докучаева, В.И.Вернадского, П.А.Костычева, Н.М.Сибирцева, К.К.Гедройца, К.Д.Глинки, Б.Б.Полынова, многих других специалистов. В настоящее время кафедры и отделения почвоведения имеются в университетах большинства стран мира, а почвоведение приобрело статус фундаментальной академической науки, имеющей свой объект изучения и занимающейся описанием, объяснением и предсказанием процессов в почве и связанных с ней других компонентах природной среды.

Факультет почвоведения МГУ был организован 10 апреля 1973 г. приказом Минвуза СССР №44; в его состав вошли кафедры почвенного отделения биолого-почвенного факультета: агрохимии, биологии почв, географии почв, общего земледелия, почвоведения, физики и мелиорации почв. Основателем и первым деканом нового факультета стал академик Глеб Всеволодович Добровольский (1915-2013). Однако, история почвоведения в стенах Московского университета началась гораздо раньше. Проблемами генезиса почв занимался один из основателей Московского университета – Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765), который в книге «О слоях земных» сформулировал теорию растительно-наземного происхождения почв. Началом развития науки о почвах в Московском университете (тогда – Императорском Московском университете) следует назвать научную и преподавательскую деятельность профессора Матвея Ивановича Афонина (1739-1810), который в 1770-1777 гг. читал первый в России курс сельскохозяйственного домоводства при кафедре зоологии и ботаники. М.И. Афонин был первым русским профессором натуральной истории, а свою диссертацию «О пользе естественной истории в домашнем быту» он защитил в 1776 г. под руководством Карла Линнея. Курс сельскохозяйственного домоводства читался им на русском языке, в отличие от остальных курсов, читаемых в Московском университете на латыни. В 1771 г. вышел в свет один из известнейших трудов М.И. Афонина – «Слово о пользе, знании, собирании и расположении чернозему, особливо в хлебопашестве». В основу сочинения легла речь, произнесённая им на торжественном акте в Московском университете, устроенном в апреле 1771 г. в связи с посещением университета императрицей Екатериной II. Матвей Иванович являлся продолжателем идей М.В. Ломоносова о происхождении почв, отмечал, что «чернозем…состоит по большей части из согнивших трав и растений, которые части в самом воздухе, а части в живущих телах перемену сию претерпели». М.И. Афонин был первым, кто выдвинул идею о создании музея почв. Проблемы со здоровьем вынудили профессора покинуть кафедру в 1777 г., вследствие чего чтения курса прекратилось. В 1804 г. кафедру минералогии и сельского домоводства отделения физических и математических наук возглавил профессор Антон Антонович Прокопович-Антонский (1762-1848). Антон Антонович дважды занимал должность декана отделения (1808-1809, 1813-1818) и вошёл в историю как ректор университета (1819-1826). Несмотря на то, что после восстания декабристов на Сенатской площади (некоторые его участники были воспитанниками Московского университета) Антон Антонович был вынужден оставить должность, он до своей кончины работал в области натуральной истории в целом и земледелия в частности. В последние годы жизни он заведовал Земледельческой школой московского общества сельского хозяйства. В 1804 г. А.А. Прокопович-Антонский начал читать курс минералогии и сельского домоводства, продолжая дело профессора М.И. Афонина. При чтении курса он ориентировался на труды российского геолога В.М. Севергина, но пользовался и своими собственными материалами, особенно при чтении лекций по сельскому домоводству. Антон Антонович, несмотря на отсутствие выдающегося вклада непосредственно в науку о почве, сыграл очень важную роль в сохранении и развитии этого направления в Московском университете за счёт своих организаторских и педагогических талантов. Профессор внёс значительный вклад в развитие Московского университета, являлся почётным членом многих научных сообществ, имел множество наград, в том числе – звание заслуженного профессора Московского университета. С 1821 года и до самой своей кончины кафедру возглавлял профессор Михаил Григорьевич Павлов (1793-1840). Михаил Григорьевич обучался в Императорском Харьковском университете (1812-1813), в Медико-хирургической академии (1813-1814), на физико-математическом факультете Московского университета (с 1814 года), а также на медицинском факультете Московского университета, при этом успешно окончил обучение на обоих факультетах, защитив диссертации «О водородном газе, его видах, свойствах и употреблении» и «О питания зародыша в теле человеческом». Неудивительно, что современники признавали его ум «необыкновенным»; есть все основания считать Михаила Григорьевича ярким примером учёного-энциклопедиста. Совет университета командировал в 1818 г. Михаила Григорьевича на двухлетний срок в Европу для изучения естественной истории и сельского домоводства; последнему он обучался у немецкого учёного, основоположника сельскохозяйственной науки в Германии Альбрехта Даниеля Тэера (1752-1828), который показал своему ученику исключительную важность сельского хозяйства как отдельной отрасли науки (впоследствии, Михаил Григорьевич передаст видение «науки сельского хозяйства» как «полезнейшее» и «любопытнейшее» через лекции своим студентам, среди которых были М.Ю. Лермонтов, А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.П. Огарев, И.С. Тургенев, Н.В. Гоголь и др.). Кроме того, большое влияние на Павлова оказало обучение натурфилософии у Фридриха Вильгельма Йозефа фон Шеллинга (1775-1854). Вернувшись в Москву, Михаил Григорьевич приступил к заведованию кафедрой, читал на ней курсы земледельческой химии, минералогии и сельского хозяйства. С 1822 по 1838 г. профессор заведовал опытным полем на окраине Москвы, на котором проводились исследования по обработке почв, внедрению севооборотов и изучению влияния вносимых в почву удобрений. Это делает М.Г. Павлова основоположником опытного сельского хозяйства в России. Михаил Григорьевич уделял большое внимание своей педагогической деятельности, стараясь пробудить в слушателях интерес к философским основам обсуждаемых проблем. Помимо этого, он внёс большой вклад в российскую агрономическую науку. Он справедливо полагал, что успех в сельском хозяйстве возможен, если оно базируется на «естествоведении», отмечал колоссальный потенциал плодородных земель России и называл их «единственным источником богатства», подчёркивал необходимость «землеудобрения и плодопеременения», которые должны осуществляться с «надлежащей точностью». Многие свои выводы относительно сельского хозяйства Павлов отразил в своей «Речи о побудительных причинах совершенствовать Сельское Хозяйство в России…» (1825). Как уже отмечалось выше, Михаил Григорьевич выступал за активное внедрение плодосмена, т.к. при трехполевой системе плодородие почвы не поддерживается; в связи с этим, он осуждал консерватизм, доминирующий в сельском хозяйстве. Однако, существуют мнения, что М.Г. Павлов без достаточных оснований переносил зарубежный опыт сельского хозяйства на русские земли, не учитывая особенности природных условий России. Профессор Павлов был убеждён, что сельское хозяйство базируется на таких естественных науках как физика, химия и биология, и изучение сельского хозяйства невозможно без их предварительного изучения. Основное сочинение Михаила Григорьевича по агрохимии – «Земледельческая химия…» (1825) включает себя не только научные основы земледельческой химии, но и предварительные сведения из естественных наук. В этом сочинении Михаил Григорьевич даёт определение понятию «земледельческая химия» (агрохимия). Значительную часть «Земледельческой химии» он посвятил методам анализа почв и растений, считая, что тщательный химический анализ почвы позволяет выяснить и грамотно оценить ее качественный и количественный состав. В сочинении была приведена первая подробная классификация органических удобрений; этот труд стал первым в России пособием по агрономической химии. Почву М.Г. Павлов разделял на четыре главных компонента: глину, песок, известь и перегной. При этом он подробно излагает случаи, когда эти компоненты способствуют плодородию почвы и когда – снижают, подчеркивая взаимосвязь плодородия почвы с урожайностью выращиваемых культур. Основным источником питания растений Михаил Григорьевич считал перегной (оставаясь верным взглядам своего учителя Альбрехта Даниеля Тэера). Михаил Григорьевич справедливо полагал, что плодородие почвы возможно восстановить в известных пределах с помощью ряда мер, которые он разделял на уже упомянутые «землеудобрение» и «землепашество». В причинах недостаточного плодородия почв он выделял низкое содержание перегноя (что, по его теории, означало недостаток элементов питания) и наличие «веществ, ослабляющих произрастание…». М.Г. Павлов сформулировал положение о необходимости возврата в почву отчуждаемых с урожаем элементов питания, предвосхищавшее теорию возврата Ю. Либиха. В учении М.Г. Павлова четко просматривается взаимосвязь почвы, растения и удобрения, что получило в дальнейшем глубокое научное обоснование и стало одним из важнейших научных положений агрономической химии. В своих научных публикациях практические советы он старался давать, обосновывая их актуальными достижениями фундаментальных наук. После кончины М.Г. Павлова его место на кафедре в 1844 году занял воспитанник Московского университета Ярослав Альбертович Линовский (1818-1846). Современникам Ярослав Альбертович запомнился талантливым и красноречивым преподавателем: его лекции всегда пользовались особой популярностью, и даже самые трудные вопросы он мог изложить кратко и доступно. Я.А. Линовский открыл при кафедре сельскохозяйственный кабинет, по поручению университетского руководства предпринимал агрономические поездки в ряд губерний, оставил после себя важные труды по агрохимии. В Санкт-Петербургском университете Я.А. Линовский защитил свой самый известный труд «Критический разбор мнений ученых об условиях плодородия земли, с применением общего вывода к земледелию» (1846). В этой книге дан глубокий критический анализ существовавших в то время теорий питания растений и плодородия почв. Свой анализ Ярослав Альбертович начал с трудов античных учёных: Катонаа, Варрон и Колумеллы, отдельно отмечая последнего; подверг критике гумусовую теорию питания растений, точку зрения о зависимости плодородия почвы от наличия в ней перегнойно-кислых средних солей, растворимых в воде, «азотную школу» французских исследователей, а в завершение рассмотрел теорию Ю. Либиха, считая её, за исключением некоторых недочётов, наиболее приемлемой. После критического разбора, Я.А. Линовский высказывает свой взгляд, который заключается в рассмотрении во взаимосвязи четырех факторов: навоза, воздуха, воды и теплоты. Главная цель эффективного сельского хозяйства, по его мнению – грамотное соотношение этих факторов. Известен и более ранний труд Ярослава Альбертовича – «Беседы о сельском хозяйстве» (1843), в котором он изложил свои рекомендации по грамотному использованию земель, обращая внимание на необходимость разработки агрономических приёмов с учётом природных и экономических особенностей России. Я.А. Линовский придавал большое значение использованию глубокой вспашки, обработке чистых паров, междурядной обработке пропашных культур, травосеянию, правильному хранению и применению навоза, а также другим прогрессивным приемам того времени, которые и в настоящее время не утратили своего значения. Ярослав Альбертович издал свои лекции по курсу сельского хозяйства, в которых отстаивал необходимость тесной связи между сельскохозяйственной практикой и наукой — «Беседы о сельском хозяйстве, составляющие курс этой науки, публично преподаваемый в Императорском Московском университете в 1844/45 академическом году Ярославом Линовским». В итоге своих работ он близко подошёл к современному понимаю плодородия почвы и путей его увеличения и поддержания. К сожалению, жизнь Я.А. Линовского трагически прервалась в 1846 году. Следующим заведующим кафедрой сельского хозяйства стал Николай Иванович Железнов (1816-1877) – выдающийся русский ботаник, физиолог растений и агроном. Он не оставил сочинений по сельскому хозяйству, но многие его труды, особенно в области ботаники, оказали серьёзный вклад в развитие науки. Работая на кафедре, Николай Иванович занимался не только ботаникой и сельским хозяйством, но и метеорологией. Однако, ботаника для него была основной областью интересов: в 1853 году он был избран адъюнктом Императорской Санкт-Петербургской Академии наук по физиологии растений, в связи с чем покинул кафедру. С 1853 года кафедру возглавлял Яков Николаевич Калиновский (1814-1903); при нём кафедра в 1863 году была реорганизована в кафедру агрохимии, которой он продолжал заведовать до 1872 года. Яков Николаевич вел активную общественную и научную работу, но серьёзного вклада в науку о почве он не оставил. В 1872 года кафедру агрохимии возглавил Николай Евстафьевич Лясковский (1839-1893). Окончив Московский университет, он изучал агрономию за границей; известно, что одним из его учителей был Юстус фон Либих. Возглавив кафедру, Николай Евстафьевич организовал почвенно-химическую лабораторию, что позволило выполнять на базе кафедры различные экспериментальные работы. В 1865 году Николай Евстафьевич защитил диссертацию «О химическом составе пшеничного зерна». В этой работе он доказал, что зерно русской пшеницы отличается от зерна западноевропейской и африканской большим содержанием азота и белка. Докторскую диссертацию Н.Е. Лясковский защитил в 1874 г. на тему «Прорастание тыквенных семян в химическом отношении». Очевидно, что наиболее интересующей его темой был химический состав семян различных сельскохозяйственных культур – возможно, именно этот интерес к химии и побудил его организовать при кафедре лабораторию. В 1884 году кафедра агрохимии была реорганизована в кафедру агрономии. Значительную роль в этом событии сыграл тот факт, что специалисты, выпускаемые кафедрой, не были востребованы, т.к. производство минеральных удобрений в России не было налажено, а применение их не распространилось далеко за пределы опытных полей. Николай Евстафьевич заведовал новообразованной кафедрой до 1890 года, читая курс агрономии вместо агрономической химии, значительно расширив его содержание. После Н.Е Лясковского заведовать кафедрой агрономии стал его ученик и ассистент Алексей Николаевич Сабанин (1847-1920). После ухода своего учителя в 1890 году, Алексей Николаевич взял на себя ответственность за чтение курса агрономии и ведения практических занятий по агрономическому анализу. Следует отметить, что с самого начала своей деятельности он стал уделять большое внимание преподаванию почвоведения, в особенности – проведению лабораторных и полевых занятий, пришедших на смену литературно-компилятивным. Несомненно, большое внимание на взгляды Алексея Николаевича оказало генетическое почвоведение, возникшее в годы начала его научной карьеры. С самого начала его деятельности в качестве заведующего кафедрой ведётся активная работа по изучению химических и физических свойств почв России. Вместе с этим, Алексей Николаевич продолжает работы своего учителя, изучая химический состав сельскохозяйственных культур. В 1901 году Сабанин защищает магистерскую диссертацию «О кремнезёме в зерне проса». Если до 1901 года Сабанин в равной степени занимался вопросами как агрономии, так и почвоведения, то впоследствии он стал специализироваться в области последнего. В 1902 году он выступил на заседании Агрономической комиссии при Политехническом музее с докладом по вопросу о методах бонитировки почв. В своих трудах Алексей Николаевич предложил собственное определение почвы: «Почва есть до некоторой степени оформленное, постоянно изменяющееся образование, происходящее от взаимодействия материнских горных пород и организмов». Им была предложена оригинальная схема почвенной классификации, в которой почвы делились по растительным формациям. В 1902 году Алексей Николаевич предложил собственный метод определения гранулометрического состава, названный впоследствии методом двойного отмучивания по Сабанину. Эту работу он продолжал ещё долгие годы, совершенствуя свои подходы. В 1903 году А.Н. Сабанин опубликовал статью «Определение гумуса по хромовой методе», в которой описал метод определения содержания углерода органического вещества в почве окислением хромовой кислотой в присутствии серной кислоты, практиковавшийся в его лаборатории. Метод сильно заинтересовал научное сообщество, т.к. общепринятый метод Густавсона не подходил для карбонатных и засоленных почв. В том же году Сабанин докладывает результаты определения теплоёмкости наиболее типичных русских почв в Агрономической комиссии при сельскохозяйственном отделе Музея прикладных знаний. В 1903 году Алексей Николаевич совместно со своими студентами начинает исследования в области поглотительной способности почв, неудовлетворительное состояние вопроса о которой он объяснял недостатком фактического материала. В 1908 году вышла в свет статья «О поглотительной способности некоторых русских почв», в которой полученные результаты сопоставлялись с химическими и физическими свойствами почв. Стоит отметить, что эта работа предвосхитила дальнейшие работы К.К. Гедройца, с именем которого ассоциируется развитие учения о поглотительной способности почв. Алексей Николаевич уделял особое внимание почвенным растворам, выделяя их разными методами из ряда русских почв. Полученные данные позволили сформулировать закономерность изменения соотношений органической и минеральной частей почвенных растворов по мере перехода от северных к южных почвам. Большое значение Сабанин придавал изучению состава и свойств органического вещества почвы; в разнообразных многочисленных исследованиях принимают участие его сотрудники и студенты, такие как В.В. Геммерлинг, С.А. Захаров, Е.П. Троицкий и другие. В 1909 году вышел «Краткий курс почвоведения», в котором Алексей Николаевич изложил основные вопросы генезиса почв, их свойств, описал методы исследования почв, существующие почвенные классификация и предложил свою собственную. Особую роль А.Н. Сабанин отвёл биологическим факторам почвообразования, роли микроорганизмов в почвообразовании. В качестве основных направлений, которые требуют пристального внимания почвоведов, он называл изучение химических процессов, связанных с гуминовыми веществами и глинистыми минералами почвы («неизвестные почвенные водные сложные кремнеглинозёмные группы»), а также полную морфологическую характеристику почв. Нельзя не отметить организаторские заслуги А.Н. Сабанина, который выступил с инициативой создания при Московском университете Агрономического института и почвенного музея. Алексей Николаевич призывал к организации сельскохозяйственных факультетов или институтов при университетах, отмечая неудовлетворительное состояние сельскохозяйственного образования в России. При этом он замечал, что почвоведение «выросло до степени самостоятельной науки с вполне определенным объектом ведения, со свойственными лишь ей и ею разрабатываемыми методами исследования, с весьма обширной литературой», вследствие чего считал необходимым организацию кафедр почвоведения. В 1906 году инициатива Сабанина привела к включению курса почвоведения в учебный план физико-математического факультета. А.Н. Сабанин активно участвовал в научно-общественной жизни, принимал участие в организации и руководстве совещаний почвоведов в Москве в 1907, 1908 гг., руководил деятельностью Почвенной комиссии, а затем и Почвенного комитета при Московском обществе сельского хозяйства. Помимо этого, Алексей Николаевич был талантливым преподавателем, отзывчивым и требовательным научным руководителем. Свою преподавательскую и научную деятельность А.Н. Сабанин продолжал до последних дней. Место заведующего кафедрой агрономии в 1920 г. займёт ученик Алексея Николавеича профессор В.В. Геммерлинг; через 2 года кафедра агрономии будет разделена на кафедру почвоведения (заведующий – В.В. Геммерлинг) и кафедру агрохимии (заведующий – А.Н. Лебедев). В связи с реорганизацией в 1930 г. физико-математического факультета, а затем в 1932 г. - возвращением к факультетскому принципу структуры МГУ, кафедра почвоведения была включена в состав почвенно-географического факультета, в 1938 г. геолого-почвенного, а в 1949-1950 гг. в составе биолого-почвенного факультета было организованно почвенное отделение, состоящее из 6 кафедр: почвоведения, географии почв, организованной в 1939 г., и рожденных в военное время (1943-1944гг.) кафедр физики и мелиорации почв, химии почв, агрохимии и возрожденной в 1950 г. кафедры агрономии, позже переименованной в кафедру земледелия. В 1954 г. была открыта кафедра биологии почв. Следует отметить, что эти организационные изменения отражают специфику почвоведения как науки, сложность взаимосвязей почв с окружающей средой. Сложная в физическом и химическом отношениях биокосная природа почвы требовала для своего изучения правильного соотношения учебных дисциплин и научных направлений, развития почвоведения как вполне самостоятельной отрасли естествознания. Вот те главные причины, которые определили целесообразность создания самостоятельного факультета почвоведения, который и был организован на базе почвенного отделения биолого-почвенного факультета приказом ректора академика Р.В.Хохлова 10 апреля 1973 г.

В настоящее время и.о. декана факультета является профессор, член-корреспондент РАН П.В.Красильников.

Успешному решению вопроса об организации самостоятельного факультета почвоведения способствовали следующие обстоятельства:

Ученики и последователи основателей этих школ успешно повели за собой сложившиеся коллективы и новое научное поколение почвоведов в Московском университете. И, наконец, очень важный момент - понимание Ученым советом университета и руководством (Г.И.Петровский, Р.В.Хохлов) важности почвоведения как университетской, фундаментальной естественно-исторической науки. В тоже время на факультете почвоведения много внимания уделяется и прикладным проблемам почвоведения, успешно разрешаемым благодаря опоре на прочные теоретические основы.

С организацией факультета почвоведение получило новый мощный импульс для развития. Была открыта новая кафедра эрозии почв и расширены исследования по фундаментальным проблемам почвоведения.

В 1974 г. на базе Московского университета состоялся юбилейный Х Международный конгресс почвоведов, посвященный 50-летию Международного общества почвоведов, на котором с президентским докладом «Биосфера и почвы» выступил зав. кафедрой почвоведения чл.-корр. АН СССР В.А.Ковда.

В 1992 г. решением Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации почвоведение было включено в перечень направлений базового высшего образования по естественным наукам (наряду с математикой, физикой, биологией, геологией и т.п.) с присуждением академической степени «бакалавра почвоведения», а в 1994 г. Приказом Госкомвуза России в перечень основных естественнонаучных профессионально-образовательных направлений с углубленной общенаучной подготовкой и присуждением академической степени «магистр почвоведения» с соответствующей специализацией. В этом же году почвоведение было включено в перечень естественнонаучных специальностей с углубленной общенаучной (базовой) подготовкой, включающей общепрофессиональную, а также теоретическую и практическую профессиональную подготовку по специальности «Почвоведение» с указанием соответствующей специализации. С историей отдельных кафедр и структурных подразделений факультета можно ознакомиться по ссылкам: История кафедры агрохимии и биохимии растений http://soil.msu.ru/kafedry/kaf-agrokhimii/agrohimia-istoria

История кафедры общего почвоведения http://soil.msu.ru/kafedry/kaf-pochvovedenie/pochvovedenie-kafedra/pochvovedenie-istoria

История кафедры географии почв http://soil.msu.ru/kafedry/kaf-pochvovedenie/pochvovedenie-kafedra/pochvovedenie-istoria

История кафедры физики и мелиорации почв http://soil.msu.ru/kafedry/kaf-fizika/fizika-istoria

История кафедры химии почв http://soil.msu.ru/kafedry/kaf-himia/himia-kafedra

История кафедры биологии почв http://soil.msu.ru/kafedry/kaf-biologia/biologia-istoria

История кафедры общего земледелия и агроэкологии http://soil.msu.ru/kafedry/kaf-zemledelie/zemledelie-istoria

История кафедры эрозии и охраны почв http://soil.msu.ru/kafedry/kaf-erozia/erozia-istoria

История кафедры агроинформатики http://soil.msu.ru/kafedry/kaf-agroinformatika/o-kafedre

История кафедры земельных ресурсов и оценки почв http://soil.msu.ru/kafedry/kaf-zemelnie-resursi/ocenka-pochv-kafedra/34-c

История кафедры радиоэкологии и экотоксикологии http://soil.msu.ru/kafedry/kaf-radioecologia/radioecologia-kafedra/1090-814

Почвенный стационар http://soil.msu.ru/o-fakultete/struktura/pochvennyj-statsionar Институт экологического почвоведения (1996-2005)

http://soilinst.msu.ru/institut/istoriya-sozdaniya/

|

|

Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги! Лекции по всем научным направлениям:

Лекции по всем научным направлениям:  1. Знакомство со Школой МГУ «Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды» (Касимов Н.С.)

1. Знакомство со Школой МГУ «Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды» (Касимов Н.С.) 3. Докладчик — Красильников Павел Владимирович, член-корреспондент РАН, профессор кафедры географии почв, исполняющий обязанности декана факультета почвоведения.

3. Докладчик — Красильников Павел Владимирович, член-корреспондент РАН, профессор кафедры географии почв, исполняющий обязанности декана факультета почвоведения. Климат и окружающая среда

Климат и окружающая среда Экология и управление биосистемами

Экология и управление биосистемами Создание системы устойчивого управления природными ресурсами в национальном масштабе

Создание системы устойчивого управления природными ресурсами в национальном масштабе Экодиагностика урбанизированной окружающей среды

Экодиагностика урбанизированной окружающей среды Природная и социальная среда Арктики

Природная и социальная среда Арктики Развитие высокоинформативных и высокотехнологичных методов химического анализа для обеспечения экологической безопасности

Развитие высокоинформативных и высокотехнологичных методов химического анализа для обеспечения экологической безопасности Новые материалы и технологии для устойчивости экосистем

Новые материалы и технологии для устойчивости экосистем Полученные в ходе исследований результаты могут быть использованы для создания научных основ комплексной системы мониторинга качества окружающей среды, а также для разработки стратегии рационального природопользования в условиях меняющегося климата. В частности, для:

Полученные в ходе исследований результаты могут быть использованы для создания научных основ комплексной системы мониторинга качества окружающей среды, а также для разработки стратегии рационального природопользования в условиях меняющегося климата. В частности, для:

Факультет почвоведения является частью межфакультетской научно-образовательной школы МГУ «Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды». Наши почвоведы и экологи в рамках школы участвуют в решении вопросов, связанных с загрязнением окружающей среды, разрабатывают и внедряют стандарты экологического нормирования состояния почв и земельных ресурсов, выясняют причины парникового эффекта и изменения биологического разнообразия. Формат научно-образовательной школы позволяет осуществлять обучение по «гибкой траектории», совмещая занятия на почвенном, биологическом, химическом и географическом факультетах.

Факультет почвоведения является частью межфакультетской научно-образовательной школы МГУ «Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды». Наши почвоведы и экологи в рамках школы участвуют в решении вопросов, связанных с загрязнением окружающей среды, разрабатывают и внедряют стандарты экологического нормирования состояния почв и земельных ресурсов, выясняют причины парникового эффекта и изменения биологического разнообразия. Формат научно-образовательной школы позволяет осуществлять обучение по «гибкой траектории», совмещая занятия на почвенном, биологическом, химическом и географическом факультетах.